右から西脇順三郎、一人おいて飯島耕一、吉岡実

空は喪のあとの色をしていて

わたしにつよく影響をあたえた人が死んだあの七月の翌日と

同じ色をしていた あの人の拒否と拒絶の思想に

縛られている日々というものが確かにあった

わたしはあの人を愛していたのか、憎んでいたのか

それさえもよくわからない

あの人の短刀はつねにわたしの脇腹に擬せられていた

愛というものはじつによく憎しみに似ていた

愛というにしてはわたしは恐れすぎていた

わたしのほうが無限に認めたくなる性質なのだろう

あの人が明け方まで魔女の目差しで醒めきっていたとき

わたしは一人の嗜眠病者であった

わたしが心的な最大の衰弱に陥っていたとき

あの人の思想は少しも役立たなかった 一片のパンを咥えて

土にしゃがんでいるとようやく堪えられた

(「隅田川の四十分」『上野をさまよって奥羽を透視する』昭和五十五年[一九八〇年])

「あの人」とは瀧口修造のことである。飯島は瀧口に愛憎入り混じるアンビバレントな感情を抱いていた。しかし飯島は、瀧口と一緒の時は「一人の嗜眠病者」でもあった。「魔女の目差し」とあるように、母のふところに抱かれるように安心していられたのである。だが飯島が鬱で苦しんでいたときに、「あの人の思想は少しも役立たなかった」。

瀧口は日本で唯一の正統かつ純粋なシュルレアリストとして認知されている。しかし『瀧口修造の詩的実験1927-1937』を読めば明らかだが、瀧口は象徴主義的な至高観念を求めた詩人だった。シュルレアリストと言っても、ヨーロッパのシュルレアリストが希求したように超現実(シュル・レアル)によって現実世界(レアル)を変えようとする政治性(社会性)は瀧口には皆無だった。だが上田敏、蒲原有明以降の日本の象徴主義詩人がすべからくそうであったように、瀧口の象徴主義的至高観念は茫漠としていた。

ヨーロッパのサンボリストが求めたのは、原理的には地上における神の意志である。神が世界を創ったのだとすれば、その意志は必ず地上の事物に投影されているはずだと彼らは考えた。それがコレスポンダンス(万物照応)と呼ばれる思想である。しかしどこを探してもその痕跡は見つからなかった。そのためサンボリストたちは有神論から無神論の間を大きく揺れ動いた。審美面では音楽(韻律)を援用した人間の五感に訴えかける緻密な作品を作り上げた。それによって神の吐息を捕捉できると考えたのである。だがそれは結局は不可能な投機だった。ボードレールからマラルメ、ランボーに至るサンボリストたちが寡作だった理由がそこにある。

飯島が書いているように、瀧口には熾烈な「拒否と拒絶の思想」があった。異様なほどの潔癖さで地位や名誉、金銭欲を排除して独自で孤独な活動を続けた。著名になるにつれ幾人もの文学者が瀧口を表舞台に立たせようとしたが、彼はそれを頑なに拒んだ。しかしだからこそ飯島を始めとする作家たちは瀧口を目の前にすると、ほとんど何の見返りもなく純粋に創作活動に没頭できた少年の頃に立ち返ることができたのである。だが飯島は一方で、瀧口の頑なさが、もろく曖昧で壊れやすい瀧口固有の観念を守るためのものであったことに気づいていた。

藤堂は杉の木の下に戻ってもう一度Tさんの新しい小さな墓を見た。「浄化された」ということばが内心に動いた。日頃「浄化される」といったことばは嫌っていた。Tさんも「浄化される」といったことばは好まないはずだった。「浄化される」ということばには何かTさんの思想には反する、キリスト教的なものがこもっていた。しかしTさんはかくれキリシタンのようなものだった。「Tさんという故国を出発しなかった亡命者の中には、どこかかくれキリシタンのようなところがある」と藤堂はいつも思っていた。

(『冬の幻』 昭和五十七年[一九八二年])

飯島は瀧口を巡る私小説『冬の幻』を書いている。「Tさんという故国を出発しなかった亡命者の中には、どこかかくれキリシタンのようなところがある」という飯島の言葉は正しい。瀧口の中には宗教性を全く欠落させた形でヨーロッパ的至高観念が息づいていた。単純化して言えば、それはいまだ誰も見たことも表現したこともない純粋美を求める志向だった。それが瀧口が前衛芸術の良き理解者となり、自らもオブジェやデカルコマニーなどの前衛アート作家になった理由である。瀧口にとって前衛とは未知であり、決して辿り着くことのできない不可知かつ至高の観念だった。

ただ瀧口が求めた抽象美はどこにも根を持っていなかった。ヨーロッパ文化に精神の奥底から衝撃を受けた日本人が紡ぎ出した、〝幻の花〟だったと言っても良い。瀧口の師である西脇順三郎は、瀧口を「菫だな」と評した。瀧口芸術の本質は、目に憧れの星を浮かべた星菫派的ロマン主義だと言ってのけたのである。飯島はあらゆる思想に絶望した戦後の少年として、確かに一時期瀧口の至高観念を信じた。しかし瀧口が「ぼくの黄金の爪の内部の瀧の飛沫に濡れた客間に襲来するひとりの純粋直観の女性」(『絶対への接吻』昭和六年[一九三一年])と書いたように、それは瀧口ただ一人の「爪の内部」に、「客間」に襲来する淡い「純粋直観」でしかなかったのである。

夏、中心を喪失した者が中心について語る

〈中心とは敷居のことだ

中心とは失敗だ・・・・・・

中心(サントル)とはどこだ

――灰(サンドル)の下だ

すべては 夜の果てから 幼時から やってくるのだ〉

抵抗しがたいもの 夜の夢

夏の音 さまよう

(「夏の音 ふらふら歩く」冒頭 『四旬節なきカルナヴァル』昭和六十二年[一九八七年])

瀧口に私淑していた飯島は、日本への最初のシュルレアリスム紹介者だが、すぐにシュルナチュラリスト(超自然主義者)と自己規定してシュルレアリスムと距離を取るようになった西脇には批判的だった。しかし象徴的なことに、昭和四十二年(一九六七年)に瀧口の『詩的実験』の出版記念会で顔を合わせたのをきっかけに、一挙に西脇と打ち解けた。飯島は長い西脇論も書いた。その中で「一体に、日本の近代文学で、読むわれわれを明るく笑わせ、歓ばせてくれるようなものがどこにあるか。(中略)西脇順三郎の自在な歩みと、夏の光りを、ぼくは眩いもののように見るのである」(『田園に異神あり』昭和五十四年[一九七九年])と論じている。

『私有制に関するエスキス』(昭和四十五年[一九七〇年])、『ウィリアム・ブレイクを憶い出す詩』(四十六年[七一年])、『ゴヤのファースト・ネームは』(四十九年[七四年])、『宮古』(五十四年[七九年])などをメルクマールとして、飯島は一貫して瀧口的な至高観念を彼なりに追い求めてきた。しかし一九八〇年代頃から飯島の詩法は変わり始める。はっきりと西脇的な詩法を取り入れるようになったのである。至高観念を認識把握しても、哲学者ではない詩人にはそれが表現の終着点ではない。また敬虔な宗教者でない限り、至高観念はなんら人間の生に平安をもたらしてはくれない。飯島は「中心を喪失した者」という自己認識をもって詩を書き始めるようになる。西脇がそうしたように、言語表現を唯一の武器に現実世界をさまよい始めたのである。

小太陽は交互に足を動かして

商品のあいだを通行します

詩とは他者に化すこと でしたか?

小太陽はぼんやりとした影のように歩いて行きます

どこへ向かって行くのでしょう

わたしもどこへ向かって行くのでしょう

わたしは新宿の地下商店街を通り抜け

急ぎ足にやってきた小太陽とピカッとすれちがいました

しかし互いに相手が何者か

わかりませんでした。

(「わたしと小太陽」部分 『ラテン・アメリカの小太陽』昭和五十九年[一九八四年])

『ラテン・アメリカの小太陽』は、昭和五十七年(一九八二年)に明治大学の在外研究としてパリに滞在した帰途に、中南米を旅行した体験をまとめた詩集である。引用にあるように、飯島の自我意識は「わたし」と「小太陽」に分裂している。飯島は「わたし」であると同時に「小太陽」でなくてはならない。「小太陽」とは「他者に化すこと」、つまり私性の超克を意味するからである。自我意識を越えた高次観念があるとすれば「小太陽」がそれなのだ。しかし飯島はどのようにしても「小太陽」と合一化できない。飯島と「小太陽」(超私性)は分裂したまま、「ピカッとすれちが」うだけである。

飯島が援用した西脇詩の最大の特徴は、詩における私性の位相にある。西脇詩には「私」という表現主体がほとんど現れない。私という表現主体は極限まで縮退して、世界の背後に隠れた負の極点から現実の諸相を描写・言語化してゆく。ここでは詳述しないが、それは正岡子規の写生理論とほぼ同じ構造を持っている。ヨーロッパの文学者は私性を神の視点になぞらえることで世界を俯瞰する客観描写を可能にしたが、正岡や西脇はその逆に、私性の縮退によって世界を言語的に総体把握しようとしたのである。

西脇詩法の援用は、原理的に言えば私性を表現の核としないことを意味する。限られた自我意識の枠組みによって世界の善悪、美醜を判断するのではなく、極限まで希薄化した負の鏡のような自我意識に世界を映し出すことで、滑稽なら滑稽、猥雑なら猥雑そのままの世界を描写するのである。しかし飯島は、世界把握のための観念的主題探究を手放すことはできても、ついに「私」という表現主体から逃れられなかった。確かに飯島は西脇的詩法を援用することで過剰なほど重くのしかかる自我意識を緩和することができた。だか飯島にとって詩は、最後まで堅固な自我意識(私性)のフィルターを通して表出される芸術だったのである。

ウツとは 存在の病気

であるにちがいない

妄想の病気であるにちがいない

しかし非常にエゴイスチックで

あるべき道徳観も 政治観も破壊される

不快な病気なのだ

「私」の不快と苦悶だけになり

それが失くなるならば

何が起こってもいいと四六時中思いつづけるのだ

苦悶のため

自分を消してしまいたいと 暗いところで

思い続ける

(「病気の光景」 『虹の喜劇(コメディ)』昭和六十三年[一九八八年])

昭和六十一年(一九八六年)一月、飯島は十五年ぶりに鬱症状にとらわれた。その体験は詩集『虹の喜劇(コメディ)』にまとめられた。再び自我意識の過剰の病に苦しめられたわけだが、今回は『ゴヤのファースト・ネームは』を書いた時のように、スペインや宮古島などの未踏の土地に自己を解放することで救いを得るわけにはいかなかった。

シュルレアリスムへの傾倒を嚆矢として、飯島は自我意識の過剰と希薄化の両極端を行きつ戻りつしていた。自我意識の過剰が飯島の常態であり、その一方で自我意識を越えた何者(何事)かと一体化することで、より高次の世界認識を獲得できると考えていたのである。しかしその可能性が垣間見えるたびに、鬱が飯島を自我意識の方に引き戻した。だが鬱を飯島固有の病として捉えるのは適切ではないと思う。飯島が囚われた自我意識の過剰は、ほとんどすべての戦後詩人が抱える問題でもあったからである。

人も また すっと消える ものであることが

よく体験できる 年になった

消えるが どこかで一つになって

大河になって 流れている のだろう

しかし(欠落)と(穴)は

埋められずに

あちこちに

ポッカリと 口をあけて いた

その(穴)と(欠落)との 間を

人は ピョイピョイ 飛んで

まだ生存 しているようで あった

(「わが〈戦後〉史」 『虹の喜劇(コメディ)』)

飯島は『虹の喜劇(コメディ)』連作を、『わが〈戦後〉史』という詩篇で終えている。二度目の鬱を契機として、自らが過ごした戦後を総括しているのである。飯島が詩で語っている「人」は明確な個性(私性)を持つ実存的個体である。しかし必ずしも飯島自身を指すわけではない。飯島の私性は、実存的輪郭を持つ「人」の一人に過ぎないという意味で希薄化されている。

鮎川信夫や田村隆一といった従軍詩人はもちろん、皇国少年として敗戦を体験した飯島らの世代にとっても、既存思想はなんら信頼するに足らないものだった。戦後に活動を開始した詩人は、確かに長い時間をかけてそれぞれの思想を育んでいった。しかしその中核にあったのは私という孤独な実存である。飯島は様々な思想の間を揺れ動いたが、結局のところ戦後文学の核心としての私性に忠実だったと言える。

ただ『わが〈戦後〉史』の帰結として、飯島は私性を「(欠落)と(穴)」だと捉えている。「(欠落)と(穴)」は比喩的に言えば拭い去ることのできない〝傷〟である。飯島はもはや、新たな思想や詩法を援用することで私性を超脱する方法を採っていない。むしろ自らの苦悩の源泉であり、作品表出の核でもある逃れがたい私性を正面から見据え、それをアプリオリで根源的な傷として相対化しようとしている。拭い去れないなら、思想は消滅しても私性の傷だけは残る。あるいは思想とは、この傷の様々な読解から生じるのかもしれないのである。

ジャック・ラカン

こりゃもう あかん

方広寺の 羅漢(らかん)

闇には 如何(いかん)?

母親にかまってもらえなかった

その代償行為だった ラカン

たくさんの論争だった

傲慢は いかん

(中略)

ぼくは親しむ そんな ラカン

休憩所の やかん

口飲みしては いかん

猛烈な 臭気 車の窓を閉めてもあかん

(中略)

セックスはもうたくさん

うまい酒がのみたいね たくさん

ジャック・ラカン

こりゃもう あかん

(「ジャック・ラカン」部分 『さえずりきこう』平成六年[一九九四年])

飯島は昭和六十一年(一九八六年)頃から定型詩の必要性を説き始めた。俳人の原満三寿に「もうそろそろ詩にも定型が要りますね」と言われたのがきっかけだが、例によって性急に定型詩の試みに没入していった。その実作は『さえずりきこう』、『猫と桃』(平成九年[一九九七年])、『浦伝い 詩型を旅する』(平成十三年[二〇〇一年])といった詩集にまとめられた。定型詩を巡る詩人たちとの議論は『定型論争』(平成三年[一九九一年])として刊行されている。引用の詩はいわゆる四行連(クワトレイン)で脚韻を踏んだ定型詩である。ジャック・ラカンは言うまでもなく、フランスのポスト・モダニズム系の心理学者で哲学者である。

萩原朔太郎以降、基本的には自由な形式として成立している詩に定型が必要だと言いだした時、飯島の頭に短歌や俳句形式があったのは確かである。飯島は旧友で俳人の加藤郁乎との交流の影響もあって、一九八〇年代頃から俳句に強い興味を示していた。引用の詩にも俳句的な軽みが生かされている。西脇順三郎的諧謔と言っても良い。ただ飯島の目的が短歌・俳句的な詩の定型確立にあったとは必ずしも言えない。飯島の新たな試みは常により自由な表現を求めて為される。

詩は「文体」である。どれほど深遠な思想、哲学の持ち主でも、崇高な人格でも、博識多才でも、自己の詩的「文体」(中略)にめぐり合うことのできなかった人を、われわれは詩人と呼ぶことはできない。そしてこの「文体」はその人個人のものとも言えず、個人的努力でつかめるものでもない。(中略)時代がその時代の詩の「文体」を要求するとさえ言える。個人の力はたかが知れたものとも言える。

(「いまの詩の「文体」はどうなっているか」 『定型論争』平成三年[一九九一年])

引用文の「文体」は、「定型」と置き換えても差し支えない。飯島は詩には定型が絶対に必要であり、定型を持たぬ者は詩人ではないとまで論じている。また定型は詩人個人のものであると同時に、詩人の自我意識を超えた普遍的なものでなくてはならない。飯島は萩原朔太郎、西脇順三郎的定型詩は存在するのであり、『薬玉』以降の吉岡実の試みもまた新たな定型詩の模索だったと論じている。つまり飯島の言う定型とは共通の形式ではなく、本質的には普遍へと昇華され得る個の形式のことである。

時折 シチリアと コルシカに近い海

も 光った シチリア旅行に誘われて

きみは行けず 旅に行った男は 二人のバイクの悪党に

身ぐるみ剥がれ

それがその年上の友人の

不運のはじまりだった

生と死のあいだに 精子よりも微塵に

飛び散る きみがいる

自我(われ)など 飛び散る精子の数ほど

に まぎらわしい

海と空と光

空海もその中に 立ち

きみも また

(「生死海」9部分 『さえずりきこう』平成六年[一九九四年])

『さえずりきこう』は「飯島耕一定型詩集」と銘打たれているが、定型詩は第Ⅰ部だけで第Ⅱ部には全六十九章から成る長篇詩「生死海」が収録されている。空海の『三教指帰(さんごうしいき)』から発想を得た長篇詩である。いかにも飯島らしいが、定型詩の必要性を提起しておきながら、文字数や音韻の決まり事をまったく持たない「生死海」が飯島による作家固有であり、かつ詩人たちが共有可能な普遍的定型の模索だったと言っていい。

「生死海」の主題はタイトルに明示されている。海のように広く深い生と死の間をさまようことである。詩は現世の猥雑や汚濁を描き、時に天上的な観念を描き出す。タイポグラフィを援用したのは生死の両極を揺れ動く詩人の心性を表現するためである。叙述技法にはいわゆる「意識の流れ」が使われている。作家は視点を移動させながら、現実世界の風景描写はもちろん、そこから喚起される記憶などを織り交ぜて自我意識の諸相を叙述してゆく。この技法はジェームズ・ジョイスやヴァージニア・ウルフらが活用し、厳密に言えば東西で構造は異なるが、西脇順三郎が自家薬籠中のものとした。いずれの作家も自我意識を縮退させて世界を描いている。しかし飯島の自我意識は強固である。

「生死海」に表れる人称は「きみ」だけである。大部分の詩行は無人称で書かれている。通常の「意識の流れ」では、作家主体は作品背後に隠れて決して顔を出すことがない。しかし飯島詩では無人称部分は詩人の生の声であり、詩篇全体を覆う自我意識が臨界まで肥大化すると、世界そのものである自我意識が「私」という実存を「きみ」と呼んで相対化する構造になっている。飯島はこの方法を早くから使っていたが、「生死海」ではそれが先鋭かつ意識的に活用されている。そうでなければこの方法で長篇詩は書けないのである。

西脇順三郎らを除いて日本の自由詩で論じるに足る長篇詩が現れない理由の一つに、発話主体の問題がある。ほぼ全ての日本語の自由詩の発話主体は「私」や「僕」である。この方法ではせいぜい百行くらいの短詩しか書けない。「私」の枠組みに留まる限り、どんなに過激な描写や観念であってもすぐに単調に堕してしまうからである。自我意識を縮退させると今度は現実に食い込むような個の批評意識が削がれてしまう。欧米の詩人のように、ペルソナ技法で架空の発話主体を設定して詩に起伏をもたらすことも難しい。日本語の人名は他の固有名詞と判別しにくい。無理にペルソナを立てると詩篇が戯曲化してしまう。

しかし飯島は、あくまで「私」という発話主体を中核に据えて長篇詩を書いた。自我意識の肥大化によって自我意識を相対化する詩法を編み出したのである。それは自我意識だけを唯一の拠り所として出発した戦後詩人による正面突破の試みである。この「生死海」詩法は継承可能である。「生死海」は日本語で書かれた最も成功した文明批評的長篇詩の一つだが、飯島の詩の意味伝達内容が古びてもその詩法は「(欠落)と(穴)」のように残り続けるだろう。

なつかしいアメリカよ

ドク・ホリデイと エドガー・ポーと

エルヴィン・ジョーンズのサマータイム

横たわる巨大なアニタ・エグバーグのミルクの大看板よ

武器の谷のアメリカ

悲しいアメリカ

それは私だ

私から癒えようとするアメリカ 決して私にはなれない

私を怖がっている

やっと近代の滅亡にフルエテいる 肥え過ぎた腔腸動物

なおも貪り食うことによってしか死の幻影から逃亡できぬ 寒天質の海に漂う不敗物質

寂しい国アメリカ

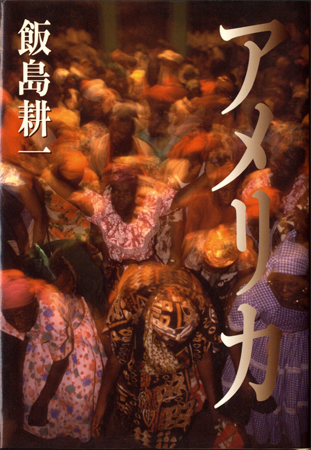

(『アメリカ』表題作 最終部 平成十六年[二〇〇四年])

前衛の定義が誰も試みたことのない新たな方法や作品を生み出すことだとすれば、飯島が独自に生み出した前衛手法はほとんどない。シュルレアリスムも戦後詩も意識の流れも飯島の創出ではなく、飯島はそれらを援用し高度に洗練させただけである。また飯島の詩に田村隆一や堀川正美のような決定的な一行を探しても無駄だ。思想的に言えば、飯島は最後までどんな思想からも精神の平安を得られなかった。彼は「わからない」と言い続けた。しかしそこにこそ、飯島耕一が戦後に現れた最も倫理的詩人である理由がある。

飯島最後の詩集になってしまったが、『アメリカ』は決して単純なアメリカ批判の書ではない。多くの日本人と同様、飯島もアメリカの物質文明に決定的な影響を受けた。アメリカが傲慢で醜いとすれば、私もまたそうなのである。アメリカは「私」である。だからアメリカが現代的問題から癒えようとする時、初めてアメリカと私の乖離が起こる。アメリカと私が対峙できるようになるのである。「私を怖がっている」という一行には、飯島の私性への絶対的な信頼が表現されている。

「空は石を食ったように頭をかかえている」と書いた日から、飯島はほとんど変わっていない。肉体一つで空虚な実存を支えたあの日から、飯島の精神には様々な思想が去来した。しかし結局は自らの私性だけを信じて同時代を批判的に描き続けた。息苦しい私性からの超克を希求した時も、他者の思想に頼るのではなく、自我意識を肥大化させることで私性の相対化を試みた。飯島作品は私という孤立者が捉えた戦後史でもある。

時代の変化とともに、戦後詩や現代詩を問わず、戦後の詩人たちが抱えた私性の問題はなし崩し的に解消されつつある。世界が高度情報化へと突き進む二十一世紀には、知を含む情報の一結節点として自我意識を捉える希薄な私性が社会の主流になるだろう。しかし人間は必ず自己の実存以外に頼るべきものがない状況に直面する。自我意識によって苦しめられ、そこからの救済は、自我意識によってしかもたらされないことを理解するようになる。文学という芸術に〝正解〟はない。飯島的私性は時代が生み出したものだが、同時代を真摯に生きた作家の作品だけが時代を越える力を持つのである。(了)

鶴山裕司

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■