日本の自由詩の歴史は、ヨーロッパを中心とした新文化(異文化)の移入の歴史でもある。戦前の自由詩(新体詩・近代詩)の確立に、上田敏や堀口大學、西脇順三郎を始めとする学匠詩人たちが果たした役割は大きい。しかし戦前に文化移入の窓口になったのはほんの一握りの知的階級であり、昭和に入るとそれすらも激しい国粋主義の嵐の前に閉ざされがちになった。

ヨーロッパ文化の正確で客観的な大量受容が始まったのは、戦後になってからである。確かに戦前に既に象徴主義(サンボリズム)や超現実主義(シュルレアリスム)は移入されていたが、その文化的背景も含めた正確な受容が本格化したのは一九五〇年代末からなのである。この受容に大きく寄与したのが〝現代詩〟派の詩人たちである。渋沢孝輔はこの詩派を代表する詩人の一人である。

孝輔は昭和五年(一九三〇年)に長野県で生まれた。東京外語大学卒業後、東京大学大学院フランス文学科修士課程を修了し、明治大学で長くフランス文学の教授を勤めた。平成十年(一九九八年)、六十八歳で死去。ランボーなどの十九世紀フランス文学を研究するかたわら、死後刊を含めて十五冊の詩集を残している。現代詩の大きな特徴は一般読者の読解を拒むかのような難解な表現にあるが、孝輔はそのような書法(詩の書き方)を確立した詩人の一人である。

ただ一口に現代詩は難解だといっても、その内実は詩人ごとに異なる。詩が難解になるのは、わたしたちが日常使っている言葉を用いて、詩人たちが何らかの非日常的な観念を表現しようとするためである。日常言語では表現できない何事かを表現しようとするために言葉が歪む(難解になる)のである。

従って現代詩の難解さの理由やその目的は、個々の詩人が抱える非日常的観念を明らかにしなければ正確には理解できない。孝輔の場合、この非日常的観念は無防備なまでの直輸入思想に置かれていた。ヨーロッパの詩人たちが追い求めた観念的至高点を、ほとんどそのままの形で日本文化の中に見出そうとする無謀な試みが孝輔の詩業を貫いている。

世界が二つに割れていた

私はいつかそれを一つであるように生きていた

《地上の造物主とはひとりの詐欺師だ

絶対だとか無限だとかを餌にして

かれはおれをペテンにかけ

不毛の夜にひきずりこむのだ

不安のポーズこそかれの切札

愚かにもおれはそれに酔わされていた》

私が悲劇に憧れたのは

この世で放心していたかったからなのだ

(『夜の樹間』部分。詩集『場面』[一九五九年]より)

引用は、孝輔の処女詩集の長編連作詩の一部である。『二つに割れ』た『世界』とは、ヨーロッパ的な神と人間の世界である。語り手の『私』はもはやそれが『一つ』ではないことを知っている。しかし『私』は『絶対』かつ『無限』の力で世界を統御する『造物主』(神)の存在を信じていない。かといって神に代わる新たな世界原理を見出しているわけでもない。むしろ神の不在とは、神が人間に仕掛けた最後の『切札』─罠ではないかと疑っている。

実際、新たな世界原理を持たない『私』の思考は、不在であろうと相変わらず古い神を巡る『不安』なそれにならざるを得ない。『私が悲劇に憧れたのは/この世で放心していたかったからなのだ』という詩行は、絶対に到達不可能であると知りながら、それでも新たな世界原理を希求する孝輔の姿勢をよく示している。

最初にぼくらが心に描いたものは「西洋の図」ではなく、「神国日本の図」だった。自分のいまいる場所が本来(〝本来〟に傍点)ユートピアなのだという、したがってそれを守らなければならないという、一種の強圧感をともなった錯覚の中にしばらく生きた。(中略)その蜃気楼のユートピアがほとんど何の理由もなく突然幻滅した後、はじめてぼくらの前に「西洋の図」が現れたのだ。(中略)ヨーロッパは、あの蜃気楼の錯覚を除いて日本を知る暇もなく日本を失ったぼくらの中に、たいした抵抗感もなく入ってきた。うっかりすると、ぼくらの精神の「真の家郷」はそちらの方にあるのではないかと、もう一度錯覚しかねないほど。

(『さまよえるオフフェたち』昭和三十九年[一九六四年]より)

昭和二十年(一九四五年)の終戦時に孝輔は十五歳の中学生だった。戦前の国粋主義的な『神国日本の図』が突然消滅した後に『西洋の図』が現れたという孝輔の回想は、ほとんどの現代詩派の詩人たちに共通のものだろう。孝輔は『西洋の図』も新たなユートピア幻想に過ぎないのだと書いてはいるが、その衝撃は激烈だった。

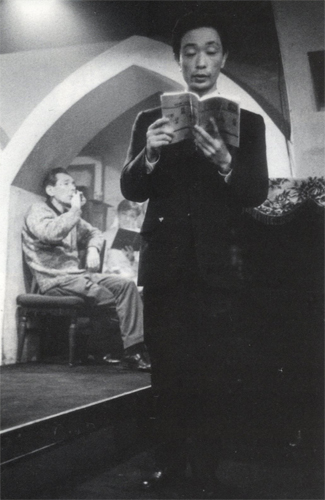

新宿ノアノアで開催された『田村隆一の夕べ』で田村氏の詩を朗読する渋沢孝輔氏。後方の椅子に腰掛けているのは田村氏([一九七〇年]三月)

二十世紀はヨーロッパ文化の時代である。ヨーロッパ的論理思考が完全に世界標準の思考方法(知的普遍者)になったのである。明治維新以降、日本もまたヨーロッパ的思考方法を取り入れた。それまでの知的普遍者であった中国文化からヨーロッパ文化へと、強引に顔の向きを変えたのである。その強引さに伴う社会全体の歪みが、第二次世界大戦へと至る狂信的な日本の皇国思想を生み出したのである。当初皇国思想はヨーロッパ的論理に沿って考察されていた。しかしある時点から、排他的な宗教的直観に変わってしまったのだった。

戦後の文学者たちは、多かれ少なかれ、戦前には中途半端に終わったと言わざるを得ないヨーロッパ的思考方法を生き直している。日本独自の思想であろうと、それは世界標準(知的普遍者)であるヨーロッパ的思考の枠組みの中で表現されなければならない。それにはまず、臨界に近い地点までヨーロッパ的思考を潜り抜ける必要がある。そしてそのような無謀な試みに直截に身を投じた文学者は、詩人、とりわけ現代詩派の詩人たちだった。必敗であるにせよその精神の軌跡には意味がある。

どんな鋭敏な視線がなくても

なお肉体の覚めているところならどこででも

それ(〝それ〟に傍点)は巨大な花のように身をおこすのだ

薄明の技師たちの傲岸や

打ちあげられた鳥の死骸のかたちのやさしさや

はるかな波のためらいなども従えて

わたしがわたしの復権のために

目前の朝の風を浴び

異次元の空の予兆を汲み

ひとつの足場を固めて岩となるとき

それ(〝それ〟に傍点)はあらゆる極地の記憶をになって動き出す

(『此の場所』最終部 詩集『不意の薔薇』昭和四十一年[一九六六年]より)

現代詩を読み慣れない読者には難解な詩に映るだろうが、孝輔が『それ』を強く希求していることは読み取れるだろう。『それ』は『わたしの復権』のために必要であり、『異次元の空の予兆』を孕んだなにものかである。『岩』のように手で触れることができる実在物であり、『極地』の至高性を帯びたものでなければならないとも語られている。しかし孝輔は『それ』を『それ』という代名詞でしか表現し得ていない。

端的に言えば孝輔の思考は、二十世紀的な『神の死』以降を巡っている。ヨーロッパ文学史上初めて神の死を前提に作品を書いたボードレール、死んだ神に成り代わる特権的かつ超人的『見者』(ヴォワイヤン)を目指したランボー、神の死の絶対的虚無の果てに、『一冊の書物』(全人間能力を結集した書物であると同時に、人間が自我意識を超越し宇宙と一体化することで得られる新たな『聖書』的作品)を夢想し、虚無からの脱出(再生)を図ったマラルメ以降のヨーロッパ的思考を生きているのである。

孝輔は『否定によってしか提示しえぬものというのも確かにあるのであり、詩が、とりわけランボーとマラルメ以来そのような局面に決定的に踏み入ってしまっているということもまた多分事実であって、現代詩はその呪縛を脱しきってはいない』(『詩は何でないか』昭和四十六年[一九七一年])と書いている。日本とヨーロッパでは多少の違いはあるにせよ、大戦の荒廃を潜り抜けた知識人にとって、神の不在、つまり既存の世界原理の喪失が強く共有可能な観念であったのは確かである。

ただ孝輔の思考は苦しい方角に向かっている。ランボーやマラルメといった神の死を描いた〝最初の人〟である詩人らは、古い神に代わる新たな神性を身に纏うことができた。しかし彼ら以降の詩人たちにそのような特権はない。なんらかの形で新たな神=世界原理を見出せなければ、秩序を失った世界を虚無的に漂うほかないのである。マラルメのように言語表現を限りなく痩せ衰えさせ、ランボーのように筆を折ったとしても、それは彼らが到達した虚無の上塗りにしかならない。

ついに水晶狂いだ

死と愛とをともにつらぬいて

どんな透明な狂気が

来りつつある水晶を生きようとしているのか

(中略)

そしてついにゼロもなく

群りよせる水晶凝視だ 深みにひかる

この譬喩の渦状星雲は

かつてもいまもおそろべき明晰なスピードで

発熱 混沌 金輪の際を旋回し

否定しているがそれが出逢い

(中略)

未生の言葉の意味を否定することはだれにもできない

痛いきらめき 巌に花もあり そして

来りつつある網目の世界の 臨界角の

死と愛をともにつらぬいて

明晰でしずかな狂いだ 水晶狂いだ

(『水晶狂い』部分。『漆あるいは水晶狂い』[一九七一年])

『漆あるいは水晶狂い』は、既存の神に戻ることもできず、新たな世界原理を見出すこともできない観念の袋小路を、袋小路そのままの閉塞した形で詩作品にまで高めた孝輔初期の代表作である。『水晶』とは世界の透視図のことである。『死と愛』(生と死と言ってもいい)の間にある現実世界を、一切の感情を排して俯瞰しようとする孝輔の透徹した視線が『水晶』という喩に結実している。孝輔はその凝視から『未生の言葉の意味』が生まれるのを希求している。それを『否定することはだれにもできない』と信じている。しかしそれは実現不可能な『狂気』でもある。孝輔の不可能性への希求は、その不可能性を保持したまま肯定されているのである。

『水晶狂い』は極めて観念的作品である。この作品は孝輔の観念が『水晶』という言葉でしか表現できないことを示している。孝輔はかつては『それ』として明示できなかったなにものか-つまり自己の不可能性への投機を、『水晶』という具体物(観念なので言語的実体と呼ぶべきだろう)で指し示している。

若い読者には想像できないだろうが、孝輔の難解な思想詩は七〇年安保で揺れる当時の若者から支持された。図式的に言えば六〇年代は日本の民主主義の青春期である。戦後詩派の詩人たちがもはや特定の思想を信じることができず、七〇年以降の詩人たちが、ほかならぬ六〇年代闘争の帰結によって思想的拠り所を失ったのに対して、六〇年代の若者は自分たちの手で社会を変革し得る可能性を持つことができた。

だが彼らが無邪気な楽天家であったわけではない。彼らもまた現実の厳しい闘争に疲れていた。次々に起こる出来事を醒めた目で見つめ、必敗の予感のうちになおも希望を抱こうとしたのである。孝輔の『水晶狂い』は安保世代の若者たちに愛された。『明晰でしずかな狂い』は一つの予言として、また闘争後にも残るだろう思想的倫理として受け入れられたのである。

『漆』での孝輔の不可能性の肯定は、その後も愚直なまでの真摯さで守られていった。孝輔は『われアルカディアにもあり』(一九七四年)、『越冬賦』(一九七七年)、『回廊』(一九七九年)、『薔薇・悲歌』(一九八三年)、『緩慢な時』(一九八六年)といった詩集を矢継ぎ早に発表した。ただタイトルからも読み取れるように、その思考は楽園幻想から虚無的絶望までの間を揺れ動き、逡巡・停滞を繰り返している。

孝輔が見出した『水晶』という言語的実体は、二つの表現可能性を含んでいた。一つは世界を透明な水晶体として捉え、世界そのものを超脱した上位の位相から認識把握する方法である。もう一つは『水晶』という言語的実体を、さらに確実なモノ(観念的実質)として把握することである。そして孝輔は、大局的に言えば後者の困難な道を選択している。

(後篇に続く)

鶴山裕司

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■