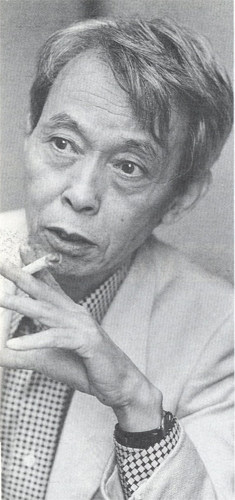

吉岡実。ペットのダルマインコのダルちゃんと。

今回から個別の詩人論を掲載してゆく。初回は吉岡実である。私は平成十年(一九九八年)に『詩人について-吉岡実論』を出版しているが、本稿はそのプロレゴメナである。なお連載では全部で十数人の現代詩人について論じるが、特に規則はなくランダムに掲載していく。全体の関連性は、いずれ本にまとめる際に明示したい。また本連載で取り上げるのは、あくまで私が重要だと考える現代詩人たちである。どの詩人がいわゆる〝現代詩〟を代表するのかは論者によって考えが異なるはずである。さまざまな詩人が本稿のような試みを行うことによって、より詩の読解が深まってゆくのではないかと思う。

*

吉岡実は大正八年(一九一九年)に生まれ、平成二年(九〇年)に七十一歳で死去した詩人である。難解な喩やイメージから構成される戦後の「現代詩」派を代表する詩人の一人だが、世代的には「戦後詩」派の詩人たちと同じである。同人誌『荒地』の黒田三郎は同い年、鮎川信夫は一歳年下の大正九年(一八年)、田村隆一は四歳年下の大正十二年(二三年)生まれで、吉本隆明は五歳年下の大正十三年(二四年)生まれである。

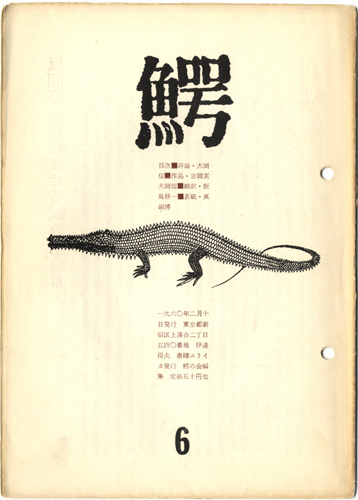

これに対し、吉岡が参加した同人誌『鰐』では飯島耕一が十一歳年下の昭和五年(三〇年)、大岡信は一回り年下の昭和六年(三十一年)生まれだった。吉岡と同様、飯島や大岡が現代詩派を代表する詩人であるのは言うまでもない。

世代的には戦後詩派に属しながら現代詩派の詩人になった背景には、吉岡の資質だけでなくその生育環境が微妙に影響している。吉岡は東京の本所業平で生まれ、厩橋近くの東駒形の長屋で育った。吉岡家の菩提寺は江戸六地蔵の一つとして知られる巣鴨の医王山真性寺で、森鴎外が史伝で描いた北条霞亭の墓もある江戸の古刹である。吉岡によると代々の墓には「享保、森川町、大文字屋」という文字が読めるのだという。戦災で寺の過去帳が燃えて家系を辿るのは不可能だが、吉岡家が江戸中期から続く古い家であるのは確かである。

ただ父母の代には、吉岡家は中流から下層の生活階層に属していた。父親は明徳尋常小学校の小使いとして働いていたが、吉岡は生前、それをあまり語りたがらなかった。生家の知的雰囲気について吉岡は、「わたしの少年のころ、家には一冊の本もなかった」(『読書遍歴』)と書いている。

戦前にこのような階層の家に生まれた子供の常として、吉岡は十五歳で本所高等小学校を卒業するとすぐに本郷の医書出版社に奉公に出た。本好きなので出版社に勤めることになったようだ。ただ現在のサラリーマンのような待遇ではない。藪入り以外は実家に帰れない、江戸時代とさほど変わらぬ住み込みの小僧生活で、仕事後も外出簿に行き先と帰店時間を記入しなければ遊びにも出られないような環境だった。

吉岡はこの時期について「暗い切通坂を上りきると、すきやきの江知勝がある。ここでは毎晩のように、帝大、一高の先生や学生たちが放歌高吟していた。奉公人たちには縁のない世界だった」(『本郷龍岡町界隈』)と回想している。吉岡は極めて高い知性を備えていたが、大学進学など全く考えられないような戦前の家庭に育ったのである。

女装した吉岡実。従軍中の昭和18年(1943年)頃か。吉岡は従軍中に女装して余興の演劇を上演したが、それが上司の逆鱗に触れて他部隊に転属させられた。

吉本隆明は『戦後詩史論』で、戦前のモダニズム詩を主導したのは大学教授などのインテリ層であり、プロレタリア詩は労働者階級に属する詩人たちによって主導されたと分析している。吉岡は明らかに労働者階級に属していたが、社会に対して不満や批判を募らせるタイプではなく、むしろ当時のインテリ層が主導する明るく知的なモダニズム世界に対して強い憧れを抱いていた。もっとはっきり言えば、吉岡の知への憧憬は、ほとんど学歴コンプレックスと呼べるほど激しいものだった。

吉岡詩の読者には信じがたいことかもしれないが、吉岡はごく簡単な英文すら読みこなせなかったと思う。また当時の吉岡の回想や日記を読み返しても、欧米の最新思潮を生で伝えてくれるようなインテリは一人も登場しない。吉岡が交流していたのは細々と短歌や俳句を愛好する下町の文学好きだけだった。吉岡はわずかな小遣いから本を買って、彼が希求する知の世界を垣間見ていたのである。

喪服の馬車が通ってゆく

吹笛へ雨はふり

くすりびんのなかで

孔雀をひらいてはこっそり

水脈をかぞえおわると

ねむくなる僕は

たえず蛍どもを匙でとらえる

柔かい巣の上にできた斜塔へのぼり

青い樹木の年輪をぬけだし

灯る聖水盤の下をさまよう

ああ獅子の首を索めて

(『忘れた吹笛の抒情』全 『液体』昭和十六年[一九四一年])

吉岡は戦前に二冊の詩集を刊行している。『昏睡季節』(昭和十五年[一九四〇年])と『液体』(十六年[四一年])である。吉岡は昭和十五年に臨時招集されたが、これは訓練実習で一ヶ月半で返された。『昏睡季節』はこの時に刊行された。翌十六年には本招集となるが、吉岡は出征前に『液体』の原稿をあわただしくまとめ、出版は兄と友人たちに託した。吉岡は戦地でできあがった『液体』を受け取った。二冊とも「戦争という圧迫がなければ、おそらく世に出ることはなかったであろう」(『新しい詩の目覚め』)詩集であり、青春の遺書である。なお『昏睡季節』には後半に短歌が収録されており、純粋な詩集とは言えないことから、生前の吉岡は『液体』を処女詩集とみなしていた。

切迫した時期に書かれた詩集だが、『昏睡季節』と『液体』を通読しても、当時の社会の不安な世相を反映した作品は一切みあたらない。引用の詩の末尾の「ああ獅子の首を索めて」に表れているように、吉岡は芸術では実生活とは関わりのないある至高的観念を求めていた。また作品に高いオリジナリティがあるとは言えない。それは北園克衛の「そのとき疲れは蜜柑水をすかして煉瓦の高い煙突を登る/永久なる人間/永久なる海よ/いまは海草の長いマントを着てわたしのしゃべるときである」(詩集『白のアルバム』昭和四年[一九二九年]所収『葡萄酒の肖像』全)といったモダニズム詩の影響を強く受けている。あえて意味的脈絡のない言葉を並置するシュルレアリスム的語法を現在形の文体でつなぎ、そこにときおり観念用語を忍び込ませる詩法である。『昏睡季節』の吉岡の短歌はさらに古色蒼然としており、北原白秋調の甘い抒情短歌が大半を占めていた。

簡単に言えば吉岡は、当時の日本のインテリたちが置かれていた欧米芸術からの遅れよりも、さらに遅れた位置にいた。モダニズムは先進芸術に対する遅れの意識から生まれた芸術運動である。第一次世界大戦以降のヨーロッパでは、アメリカにその座を脅かされてはいたが相変わらずイギリスが世界経済の中心であり、フランスのパリが空前の文化的隆盛を誇っていた。モダニズム運動は、これらの国よりも一歩立ち後れたドイツやイタリア、ロシア、アメリカなどの国で起こったのである。

60歳頃の吉岡実。吉岡は身長150センチくらいの小柄な体型で、酒は飲まなかったががタバコは両切りのechoを吸っていた。

Modernは一義的には「現代」の意味だが、いわゆる文化的後進国の芸術家たちが、なんとか〝現代〟(モダン)に追いつこうとする意識がモダニズム運動を生み出したのである。日本の芸術家たちが、ヨーロッパ周辺国よりもさらに遅れた位相に置かれていたことは言うまでもない。

当時の日本でモダニズム運動を主導した北園や春山行夫は、フランスのシュルレアリスムばかりでなく、イタリア未来派、ロシアフォルマリズム、ドイツ表現派などの成果をも手当たり次第に作品に取り入れていた。日本の前衛芸術の多くがそうであるように、まず模倣と移入によって新たな表現と思想を切り拓こうとする彼らの試みは、その後の文学に多大な影響を与えた。

ただ彼らがヨーロッパ芸術の思想的根幹を理解することなく、ひたすら目新しい手法のみを移入した面があるのも確かである。実際、彼らの思想的基盤は脆弱であり、時局の悪化とともになし崩し的に戦争協力詩を書くことになった。事実として戦前の高名な詩人で戦争協力詩を書かなかったのは、生のヨーロッパを肌身で知っていた西脇順三郎と金子光晴だけだった。田村隆一は明治大学文芸科の面接試験で尊敬する人に春山行夫の名前を挙げ、それを聞いた鮎川らに冷笑された思い出を書き残している。しかし吉岡はそのような知的雰囲気からも遙かに隔てられ、孤立していた。

神も不在の時

いきているものの影もなく

死の臭いものぼらぬ

深い虚脱の夏の正午

密集した圏内から

雲のごときものを引き裂き

粘質のものを氾濫させ

深閑とした場所に

うまれたものがある

ひとつの生を暗示したものがある

塵と光りにみがかれた

一個の卵が大地を占めている

(『卵』全 『静物』昭和三十年[一九五五年])

吉岡は足かけ五年にわたる軍隊生活を経て昭和二十年(一九四五年)に帰国した。中国戦線を転々とし、最後は韓国の済州島で終戦を迎えた。任務は馬の世話ばかりで銃をとって戦うことはなかったのだという。戦後の姿からは想像しにくいが、吉岡は自在に馬を操って満州の平原を駆け抜けた人だった。帰国してみると実家は東京大空襲で焼消していた。また両親は出征直後の昭和十六年と十七年に相次いで病没していた。兄と姉は生き残ったが、吉岡は孤独な青年として再出発したのである。回想によると吉岡は戦後になって初めて萩原朔太郎や西脇順三郎の詩を読み、自由詩が戦前に到達した最良の作品に触れた。しかし詩友は相変わらず一人もいなかった。

『静物』は帰国後十一年の歳月をかけ、吉岡が上梓した戦後の処女詩集である。『静物』という表題は戦前の二詩集と対象的である。『昏睡』『液体』という言葉からわかるように、戦前の吉岡の詩は曖昧で流動的なものだった。吉岡は遺書として『昏睡季節』と『液体』をまとめたが、悲壮な覚悟にも関わらず、それが過渡的でかりそめのものに過ぎないことを意識していたのだと言って良い。しかし吉岡は『静物』で世界を一つの物質のように、絵画のように描くことに成功した。そしてその指向は基本的に生涯変わらなかった。吉岡は『静物』で自らが求める詩の姿を初めて的確に言語化できたのである。

引用の詩『卵』にある「深い虚脱の夏の正午」は、昭和二十年八月十五日の終戦の日を示していると言って良い。この観念も肉体も滅び去ったかのような「夏の正午」に、吉岡は「ひとつの生を暗示」するものとして「一個の卵」を置いている。シュルレアリスム的手法は使用しているが、『昏睡季節』や『液体』にあった生硬さは消え去り、「密集」「雲」「粘質」と意味とイメージの連鎖から詩行を繋ぎ、「生を暗示」する「一個の卵」という物質に詩の主題を収斂させている。

『静物』が上梓された当時、詩の世界では詩人の思想・観念表白を中心に据えた「荒地」派の作品が大きな注目を浴び始めていた。しかし吉岡の『卵』に直截な思想・観念表現はない。それは終戦の日に多くの人が感受した放心と新たな生の予感を一枚の絵画のように鮮やかに描き出している。またそれが吉岡が捉えた戦後世界の現代だった。吉岡は試行錯誤の末に、戦後十一年目にして初めて彼が生きる同時代の現代に届く作品を書いたのである。それは戦前のモダニズムを受け継ぐ新たな現代詩であると同時に、「荒地」派の作品とは異なる戦後詩の姿でもあった。吉岡は独力でこの言語的高みに到達したのである。

四人の僧侶

一人は枯木の地に千人のかくし児を産んだ

一人は塩と月のない海に千人のかくし児を死なせた

一人は蛇とぶどうの絡まる秤の上で

死せる者千人の足生ける者千人の眼の衡量の等しいのに驚く

一人は死んでいてなお病気

石垣の向こうで咳をする

(『僧侶』8 『僧侶』昭和三十四年[一九五九年])

吉岡は基本的に『静物』で確立した詩法で戦後世界を描いていった。その方法は大別すれば二つある。一つは『卵』のように一つの物質的言語イメージに作品を収斂させる方法である。もう一つは相反する事物や観念を対峙させながら、全体として調和的世界観を描いてゆく方法である。『僧侶』は後者の方法で書かれた典型的な作品である。

『僧侶』は全九章から構成され、必ず冒頭の「四人の僧侶」というリフレーンから詩行が紡ぎ出されている。引用にあるように、詩は生と死を、否定と肯定を交互に繰り返す。意味的に言えば一種のノンセンス詩ということになるが、そこにこそ吉岡の意図がある。吉岡は特定の思想や観念の優位を認めず、矛盾と混乱を秘めた猥雑な現実世界をそのまま言語化しようと試みている。この吉岡の方法は、「荒地」派のように、戦後社会を直截に描こうとする一種の社会詩においても正確に援用されている。

詩集『僧侶』の巻末に置かれた『死児』は、吉岡自らが「「私の戦中戦後」を主題に選」び、「今度ばかりは主題を絞り、展開を考え」た意欲的社会参加詩である。しかし吉岡は『死児』で「裁く者・裁かれる者・見る者/見事な同一性のフィルムが回転する」と、撞着・循環的な詩行を書いている。「死児」は軍人・民間人、老若男女を問わず戦争で命を奪われた死者たちの喩だが、「死児」がその理不尽な死をもたらした権力を声高に非難することはない。「死児」は死者によって生かされた者、他者の生と引き替えに死んだ者、それを傍観した者たちの心の奥に潜む拭えない悔恨の具現化である。

この長篇詩の末尾で吉岡は、「死児をだいて集まる母親たち/(中略)/必ず一人の死児をだいている証拠に/めいめいの死児の裸の臀を叩く/そのはげしさで哭いた時/この長い報復の難儀な旅の夜も明けよう」と書いている。吉岡の社会詩に何ごとかを批判する目的はない。それは無念の死者たちの泣き声を、人々の心の中で永遠に響かせ続けるために書かれている。

ただこの戦後世界を絵画のように描こうとする吉岡の詩法は、『僧侶』に続く『紡錘形』(昭和三十七年[一九六二年])、『静かな家』(四十三年[六八年])と詩集を重ねるごとにその緊張感を失ってゆく。吉岡は「ぼくは下痢する のぞむところではなく 拒む術もなく 歴史の変遷と個人の仕事の二重うつしの夜にまぎれて ぼくは下痢する」(『下痢』)、「ぼくには新しい航跡がない ぼくの心が変ったと他人がいったら 僕は静脈のなかで変ったのだ」(『寄港』)と書いている。そこには作家吉岡自身が一人称で顔を覗かせている。

吉岡詩では初期から晩年まで指摘できることだが、作品に「ぼく」や「わたし」が頻出する時期の吉岡は危機的状況にいる。吉岡詩の特徴は作家主体が作品の背後に身を隠し、定点的位相から世界を言語化してゆくことにあるからである。一人称が作品に表れる時期はこの定点が揺らいでいるのである。

「歴史の変遷と個人の仕事の二重うつし」とあるように、吉岡の危機は戦後社会の大きな変化によってもたらされている。吉岡の詩法は戦後詩の詩人たちと同様に社会の変化に敏感だったのである。昭和三十年代後半から四十年代の日本は高度経済成長のまっただ中にあった。人々は戦後の廃墟を忘れ、豊かな未来に向けて一目散に走り始めていた。吉岡の相反するイメージや観念を対峙させ、その相殺と均衡の上に絵画のように静寂な作品世界を構築しようとする詩法では、もはや捉えきれないほど戦後世界は拡散し複雑化し始めていたのである。

わたしはネコを抱く疑問符の人

すべてのものを満喫したくない

あらゆる壁を剃る

血を剃る

ころびたい愛

曲がりたい矢印!

水からさきの水

道からさきの道

涙からさきの眼のランデブー

影からさきの影

具体的な物

賛成!

庭をよこぎる

メタフィジックな牛乳配達自転車

あるいは蛾

(『夏から秋まで』部分 『神秘的な時代の詩』昭和四十九年[一九七四年])

昭和四十二年(一九六七年)から四十七年(七二年)にかけて書かれた作品をまとめた『神秘的な時代の詩』は、吉岡の前期と後期詩篇を繋ぐ重要な詩集である。また『神秘的な時代の詩』の諸篇が書かれた六年間が吉岡にとって最も困難な時期だった。

『神秘的な時代の詩』で吉岡は、それまでの詩法を捨ててほとんど自動筆記的に詩を紡いでいる。『神秘』という表題から読み取れるように、吉岡は現代の変化を捉え切れていない。吉岡は戦後社会の変化に違和と戸惑いを感じている文字通り「疑問符の人」である。

吉岡の「愛」は「ころびたい」のであり、「矢印」は新たな方向に向けて「曲がりたい」のである。しかし未知の方角に「水からさきの水」「道からさきの道」を求め、「具体的な物/賛成!」と叫んでも、目に映るのは相変わらず曖昧な「メタフィジックな牛乳配達自転車」である。

詩篇ではかつては新たな戦後世界の喩としてあった「卵」のような具体的イメージはすでに失われている。観念的にであれイメージ的にであれ吉岡の詩は焦点を結ばない。「僕が詩を書き終えるために今夜の状態はどうか/(中略)/死声と雷の双曲線で/移動するネズミだ数量支配のネズミ産の潜在的/血の彫刻を仰げ」(『コレラ』)といった形で、増殖し続ける詩行を垂れ流している。吉岡は再び彼の現代から遅れ始めている。

『神秘的な時代の詩』で吉岡が、ほとんど破れかぶれの姿勢で新たな詩法を探っているのは確かである。ただ『神秘的な時代の詩』の詩法を吉岡が独自に編み出したのだとは言えない。吉岡が疾走感のある自動筆記的詩法を援用したのは『神秘的な時代の詩』一冊のみである。端的に言えば吉岡は、同時代の若い詩人たちの詩法を自らの行き詰まりを打破するために援用している。

昭和四十二年から四十七年に、吉岡は四十八歳から五十三歳になっていた。中年から初老の年齢であり、現代風俗を捉えにくくなる時期でもある。吉岡は自力ではどうしても把握できない現代社会を捉える方法を若い詩人たちの作品に探り、それを実践したのである。吉岡は晩年に至るまで年下の詩人たちの詩に目を配り、新たな詩法を貪欲に作品に取り入れる人であった。

吉岡が戦後に参加した唯一の同人詩誌『鰐』。飯島耕一、大岡信、岩田宏、清岡卓行らが同人だった(著者蔵)

一九六〇年代末から七〇年代初頭は戦後の第三、第四世代の詩人たちが本格的に活動を開始した時期である。「バッテン」「ドラムカン」「凶区」「白鯨」「三田詩人」などの同人誌に集った詩人たちがその代表である。彼らは鮎川・田村らの「荒地」派の詩人たちが戦後詩を確立し、それを直截に継承しようとした堀川正美や谷川雁らが作品上の沈黙に追い込まれた時期以降を生きていた。また一方で入沢康夫や岩成達也、飯島耕一、大岡信といった詩人たちが、ほぼ純知的な方法で開拓した現代詩の成果をも自らの詩に取り入れていた。この時期に異才を放った詩人に「ドラムカン」の吉増剛造、「凶区」の鈴木志郎康らがいる。

吉増剛造は七〇年代初頭に『黄金詩篇』『頭脳の塔』『王國』『わが悪魔祓い』といった詩集を矢継ぎ早に出版し、驚くべき筆力で作品を量産していった。その詩法は「走る/経験や感受のためでなく/また/メルシュトレエムの渦巻にのまれるためでなく/曲射砲の砲弾に爆死する/そんな希いは校正せよ!星のしるしに/走る/悲鳴の系統図/影ハシル、このトーキョー/精神ハシル/岩バシル/走る」(『疾走詩篇』)といったように自動筆記的であり、文字通り疾走感に満ちたものだった。鈴木志郎康は意図的に意味的文脈を脱臼させた手法に現代風俗を取り込んで、彼が「プアプア詩」と呼ぶ独自の詩法を編み出した。

彼らの詩は自動筆記や意味的脱臼手法を援用しているという意味で現代詩的であり、積極的に社会事象を作品に取り込んでいるという点で戦後詩的だった。また彼らの作品には戦後詩や現代詩にはない大きな特徴があった。作品の言葉が無限増殖・膨張し続けているのである。また吉増や鈴木の作品に特定の観念的帰結は設定されていないが、疾走しプアプアと漂うような彼らの詩に方向を見失った虚無的暗さはない。むしろ目的を持たず意味とイメージのブレーンストーミングで詩行を書き続けてゆくことこそが明るい未来をもたらすのだといった、確信に満ちた向日性がある。

彼らは「高度経済成長詩派」とでも呼ぶべき詩人たちであり、誰もが明るい未来を夢見ていた六〇年代末から七〇年代初頭の日本社会を的確に言語化している。吉増や鈴木らの詩には彼らの前後の詩人たちが経験したことのない言語的快楽があった。吉岡はそのような詩法を作品に援用している。

ただ吉岡と若い詩人たちの間には決定的な違いもあった。吉岡は戦前のモダニズムを潜り抜けた詩人であり、無防備な言語的実験によってもたらされる新たな表現が、いずれその力を失ってしまうことを知っていた。『神秘的な時代の詩』は「春きたりなば/離魂/これから何処へ/浮遊せんとする!」(『コレラ』)で終わるが、吉岡は同時代の詩法を援用しながらも、彼独自の方法で再び現代に到達するための方法論を探っていたのである。(後篇に続く)

鶴山裕司

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■