自由詩は現代詩以降の新たな詩のヴィジョンを見出せずに苦しんでいる。その大きな理由の一つは20世紀詩の2大潮流である戦後詩、現代詩の総括が十全に行われなかったことにある。21世紀自由詩の確実な基盤作りのために、池上晴之と鶴山裕司が自由詩という枠にとらわれず、詩表現の大局から一方の極である戦後詩を詩人ごとに詳細に読み解く。

自由詩は現代詩以降の新たな詩のヴィジョンを見出せずに苦しんでいる。その大きな理由の一つは20世紀詩の2大潮流である戦後詩、現代詩の総括が十全に行われなかったことにある。21世紀自由詩の確実な基盤作りのために、池上晴之と鶴山裕司が自由詩という枠にとらわれず、詩表現の大局から一方の極である戦後詩を詩人ごとに詳細に読み解く。

by 金魚屋編集部

池上晴之(いけがみ・はるゆき)

一九六一年、東京都生まれ。慶應義塾大学文学部仏文科卒。元編集者。三十五年以上にわたり医学、哲学、文学をはじめ幅広い分野の雑誌および書籍の編集に携わる。共同体としての「荒地派」の再評価を目下のテーマとして評論活動を展開している。音楽批評『いつの日か、ロックはザ・バンドのものとなるだろう』を文学金魚で連載中。

鶴山裕司(つるやま ゆうじ)

一九六一年、富山県生まれ。明治大学文学部仏文科卒。詩人、小説家、批評家。詩集『東方の書』『国書』(力の詩篇連作)、『おこりんぼうの王様』『聖遠耳』、評論集『夏目漱石論―現代文学の創出』『正岡子規論―日本文学の原像』(日本近代文学の言語像シリーズ)、『詩人について―吉岡実論』『洗濯船の個人的研究』など。

■田村隆一を論じる難しさ■

池上 今回いろいろな人の田村隆一論を読んだんですが、鮎川信夫論と違って、どの人が言っていることにも納得できました。なるほどそうだなと思った。それが田村隆一の詩の本質だと思います。読み手が自分に引きつけて詩を読めるんです。本当の意味でリーダブルだと思います。

鶴山 だから田村隆一の詩は危ういんだよ。田村さんはいいんだ、俺は好き勝手に書いたって言うだけだから。だけど田村さんに関しては、詩人たちは鮎川さんほど徹底して考えない。考え抜かないから田村隆一の影響が決定的に広がったとも言えます。

池上 よく読むとそんなにわかりやすくないしね。

鶴山 分かりやすい詩はあります。むしろみんなそこに引っかかる。田村さんも書いていますが、詩は長くても短くても一行で成立する。雷鳴のような断言です。それで詩の善し悪しが決まってしまう。鮎川信夫にそんな一行がたくさんあるかというと、記憶に残る一行は「橋上の人」や「死んだ男」くらいにしかない。なおかつそれは鮎川という詩人のいわゆる実存に留まる。田村さんの場合、それが外に広がる一行なんだな。そこが田村隆一の詩を論じる際の最大のポイントだと思います。

田村さんの詩の特徴は、だいたい「垂直性」を軸に論じ切れます。なぜ垂直なのかと言えば、敗戦時の絶望が精神の孤立をもたらしたということになる。それはもう簡単な田村隆一論なので、まあ誰がやってもそういう結論になる。ただ詩人たちがそれを詩の表現として捉えた場合は違ってくる。

田村さんには「おれは垂直的人間」「ウィスキーを水でわるように/言葉を意味でわるわけにはいかない」「言葉なんておぼえるんじやなかつた」とか、名言に近い詩行がたくさんある。表層的にはとても単純な表現です。「おれは垂直的人間」なんて誰でも書ける。書けるように思える。だけど書けないんだ。声を大にして言いたいけど、絶対書けない。

僕は学生の時から詩を書いていて、やはり最初は戦後詩や現代詩の模倣から始めた。その時に一番模倣したのが田村隆一です。田村さんの詩を模倣するとどうなるのかというと、決定的な一行を書きたくなる。ところが書けない。

「言葉なんておぼえるんじゃなかつた」という一行はすごい簡単なことを言っている。だけど田村さんにはこの一行を書いた確信がある。でも後から来た詩人たちは田村さんにあったような確信を持てない。維持できない。田村さんには品格があったからだと言えばそれまで、絶望が深かったと言えばそれまでなんだけど、田村さんと同質の詩人格の強さを持つのはとても難しい。というかほぼ不可能です。

吉本隆明に「ぼくがたふれたらひとつの直接性がたふれる」という有名な詩行がありますね。いい詩行なんだけど、どこか嘘くさい。十パーセントくらい嘘が混じっているような気がしてしまう。実際吉本さんは詩人としては田村さんほど詩を量産できなかった。また晩年まで詩の表現レベルが落ちなかったとは言えない。吉本さんの詩行が田村詩の影響を受けているのは間違いありません。吉本さんは「荒地」の中では若手でしたが、すでに田村詩の一種の模倣が始まっている。またそれは「荒地」以降の世代まで続く。

ざっくりした分類ですが、一九五〇年代から六〇年代を代表する詩誌(同人誌)は「櫂」「氾」「獏」「鰐」です。これらの雑誌には鮎川さんが「荒地」を引き継がせてもいいと思っていた詩人たちが集っていた。戦後詩の第二世代です。詩人たちはプライドが高くて独立不羈ですから、自分たち独自の同人誌を作って短歌・俳句のように鮎川を主宰と仰ぐ結社誌にはなりませんでしたけどね。

それはともかく「櫂」は谷川俊太郎、大岡信、吉野弘、川崎洋、岸田衿子らが参加し、「氾」は堀川正美、三木卓、小長谷清実、窪田般彌、「獏」は嶋岡晨、「鰐」には吉岡実、飯島耕一、岩田宏、清岡卓行さんらが参加していた。「櫂」は抒情詩系、「鰐」はシュルレアリスム系、「獏」は手に取ったことがないのでよくわかりません。ただ彼らは正統戦後詩だった。

なぜかと言うと個の強い感受性や思想で詩を書いた詩人たちだからです。それが戦後社会が落ち着き、政治経済文化面すべてで社会が大きく膨れ上がってゆくと個が相対的に小さくなる。個の限られた感受性や思想では大きな社会に太刀打ちできなくなる。そんな社会の隅に追いやられてゆく小さな個の日常表現を吉本隆明は修辞的現在と呼んだ。吉本さん自身戦後詩人だからそれは手に取るように分かったんだね。

池上 『戦後詩史論』で書いていますね。

鶴山 「櫂」「氾」「獏」「鰐」のうち、最も田村さんの影響を受けたのは「氾」の堀川正美です。堀川さんの「時代は感受性に運命をもたらす」という一行は強烈に田村隆一詩の影響を受けている。これにプラスすれば谷川雁の「ひとすじの苦しい光のように/同志毛は立っている」をあげることができる。岩田さんにもそういう行があるけど、まあ止めておきます。

その次の世代、一九六〇年代から七〇年代の戦後詩第三世代を代表する同人誌は「凶区」「白鯨」「三田詩人」です。「凶区」は鈴木志郎康、天沢退二郎、渡辺武信、菅谷規矩雄、高野民雄、金井美恵子、山本道子、「白鯨」は佐々木幹郎、清水昶、藤井貞和、「三田詩人」は吉増剛造、岡田隆彦、井上輝男、会田千衣子さんらが参加していた。

この世代は高度経済成長詩派とでも呼ぶことができます。今と比べるとまだまだ貧しかったですが、日本が経済復興して給料も上がり、多くの人が明るい未来を夢見ていた時代でした。自由詩も一番活気があった時代です。小説も異様に売れていた。

「白鯨」の佐々木さんと清水さんは安保世代でその影響が初期の詩に表れています。生真面目ないわゆる左系で、「列島」系を含めた正統戦後詩。藤井さんがなぜ「白鯨」同人だったのかちょっとわかりませんけどね。一度ご本人に伺ってみたい。

この三誌の中で、最も高度経済成長詩派と言えるのはなんと言っても「凶区」です。基本ノンポリ。映画評とかもたくさん掲載されていましたが、文芸モノではなく日活ヤクザ映画などに熱中していた。映像作家でもあった鈴木志郎康さんが一番「凶区」らしい詩人だと思いますが、高度経済成長に呼応した、ちょっと厳しい言い方になりますが、浮ついた言葉の増殖があります。プアプア詩ですね。こういった表層的言語実験がねじめ正一まで続く。

「凶区」にはけっこう堀川正美が出てくる。当時堀川は注目の的で、彼らは堀川の動向を異様に気にしていた。堀川が詩壇のスターだったんだ。詩集『太平洋』が若い詩人たちに大きな影響を与えた時代があった。ただ「凶区」の詩人たちは勘が良くて、田村隆一―堀川正美ラインの戦後詩に危うさを感じていた気配がある。「おれは垂直的人間」「時代は感受性に運命をもたらす」といった詩の一行はもう書けないんじゃないかってことですね。実際堀川さんは『枯れる瑠璃玉』で詩を書かなくなり、谷川雁は「瞬間の王は死んだ」とかわけのわからないことを言って、やはり詩を書かなくなった。「凶区」の詩人たちはそれを感じていた。

池上 堀川正美さんって当時はそれほど影響力があったんですね。確かにぼくの友人でも「時代は感受性に運命をもたらす」というのは決定的な一行だ、と言っていた人がいます。正直、ぼくにはそうは思えなかったんですけどね。意味がパッと理解できないし、語呂もよくないし……。

鶴山 文学の世界ではほんの少し後から来た文学者が、先行する文学者をあっさり追い抜いてゆくことがしばしば起こる。目を皿のようにして先行文学者の言動を見つめているからね。鮎川と田村がある意味そうだ。俳句の世界の話ですが、高柳重信は加藤郁乎と安井浩司にあっさり追い抜かれた。重信の必敗の個のヒロイズムは今でもすごく人気があるけど、理論・実作両面で郁也と浩司に抜かれている。

本筋に戻ると「凶区」の詩人たちは個を絶対的表現主体としながら、個の独自性を思想的詩行ではなく作品自体で示そうとし始めた。簡単に言えば戦後詩と現代詩のマージです。戦後詩と現代詩が最も違う点は、現代詩が個と社会(世界)の対立を前提としていないことです。入沢・岩成は世界に均衡し得るような抽象的言語構築物の創出を目指した。象牙の塔と言えばそれまでだけど、彼らの実験は修辞面でも画期的だった。「凶区」の詩人たちは現代詩の成果を取り入れ、個独自の言語の自同律的増殖を新たな詩表現に据えた。天沢さんの「作品行為論」や鈴木さんのプアプア詩ですね。いずれにせよ「凶区」あたりから戦後詩と現代詩のマージが始まっている。

で、高度経済成長詩派の中で一番田村隆一的な詩を書いたのは「三田詩人」の吉増剛造さんです。「ジーナ・ロロブリジダと結婚する夢は消えた/彼女はインポをきらうだろう」という詩行がそれに当たります。字義通り取れば青年の淡い夢が破れたのを表現している。なぜこれが田村隆一的詩行なのかといえば、ジーナ・ロロブリジダはイタリアの美人グラマー女優で彼女と結婚する可能性は最初からない。つまり観念対象の喪失を表現している。美と憧れの象徴すら消えた。その意味で痛切な観念詩です。

池上 なるほど、そう読むのか。

鶴山 田村隆一的名言・断言の戦後詩ラインは一九八〇年代まで続きます。戦後詩第四世代ですね。七〇年代から八〇年代を代表する詩誌は平出隆、稲川方人、河野道代さんの「書紀」です。荒川洋治さんを加えてもいい。今から振り返ると戦後詩・現代詩的な詩の文脈を初めて明確に否定したのは荒川さんで、彼の仕事は画期的だったわけだけど、当時は平出、稲川さんが詩壇のスターでした。八〇年代後期は「麒麟」の時代になりますが、これは現代の詩の衰弱にも直結しますから、戦後詩の文脈からは省いておきます。まあ「麒麟」で紙の同人誌の時代はほぼ終わりですね。

平出さんの田村詩的表現は「打撃するものが不足していく。打撃せよ。」です。稲川さんは「詩は強風強雨の天文台通りにあり」でしょうね。これらも痛切な表現として受け取ることができますが、何が「不足していく」のかハッキリわからない。どうして「詩は強風強雨の天文台通りにあり」なのかわからない。

別に批判しているわけではないですが、平出さんは評論集『破船の行方』で戦後詩の行方を探る動きを見せました。稲川さんは『彼方へのサボタージュ』にそんな姿勢が垣間見えた。「戦後詩の遺風を継ぐ」とも書いておられましたから。しかしその探求は徹底されなかった。詩集『胡桃の戦意のために』が出たのが一九八二年、『封印』が八五年、評論集『破船の行方』八二年、『彼方へのサボタージュ』八七年ですから、このあたりで田村隆一的戦後詩はほぼ限界に達したと言っていいと思います。戦後詩の実質的な終わりは一九八〇年代末でしょうね。

池上 まさにこの頃から、ぼくはもう現代詩を熱心に読まなくなっちゃったんです。

鶴山 また「書紀」世代になると、ハッキリ戦後詩と現代詩のマージが詩の書き方の定番になっています。戦後詩の系譜にいても現代詩的言語実験の作家だとも言えるような書き方をしている。厳しい言い方をすれば韜晦だな。なお問題が錯綜して見えにくくなった。

実際「凶区」あたりから、詩人たちは戦後詩の詩人と言われるのを嫌うようになった。胸を張って現代詩だと張って言いたがった。戦後詩のイノベーション幻想として現代詩があったんだね。僕はある評論である詩人のことを戦後詩人だと書いたら「わたしのことを戦後詩人と呼ばないでください」という抗議のハガキをもらったことがあります。戦後詩と現代詩は戦後の詩の表裏だから、現代詩が戦後詩より進んでるわけがない。誰も戦後詩や現代詩について真剣に考えてなかった。今でも入沢・岩成が現代詩の中核だと認識している詩人は少ない。

で、田村隆一的戦後詩の系譜を追ってゆくと、それがどう変化していったのかよくわかる。吉本さんはまんま田村隆一なんだけど、堀川さんの「時代は感受性に運命をもたらす」という一行は苦悩している。谷川さんの「ひとすじの苦しい光のように/同志毛は立っている」は田村隆一バリに見得を切っています。だけどこの詩は『毛沢東』という詩のラストで、意味通り読めば「正気か」と思ってしまう。あの毛沢東を美化してんの、正気か、と思う。でも当時は誰もそんな読み方をしなかった。今でもそうかもしれない。「同志毛」を「同志X」と無意識的に読み替えて、田村的な美しい観念性が表現されていると受け取った。

池上 ぼくが最初に谷川雁の詩を読んだのは一九七七年、毛沢東が亡くなった翌年で十六歳の時でしたけれど、その頃でも「同志毛」という表現はすでに「?」って感じでしたね。

鶴山 吉増さんは正直ですね。「ジーナ・ロロブリジダと結婚する夢は消えた」は等身大だ。痛切だけど吉本隆明の言う修辞的現在に近づいている。平出さんの「打撃するものが不足していく。打撃せよ。」と稲川さんの「詩は強風強雨の天文台通りにあり」は戦後詩の掉尾を飾るのに相応しく、田村隆一的観念的詩行なんだけど、比喩的に言えば行が垂直に立っていない。前後が抜けている感じがする。どうしても「なにが?」「どうして?」と問いかけたくなる。

なぜ田村さんの実に単純な一行が二十年以上に渡って各世代の優れた詩人たちに影響を与え続けたのかと言えば、戦後詩が世界と対立しながら、決して世界に飲み込まれない強い個の表現だったからです。それはとても魅力的表現だった。カッコよかった。ただそんな強靱な個を維持できたのは「荒地」派の中でも鮎川さんと田村さんしかいなかった。吉本さんは多方向から世界について考える思想家だから揺れるのは当然。戦後第二、第三、第四世代の詩人になれば世界との対立で個は揺れまくる。グタグタだ。個が強大な世界に対立できるわけがない。戦後詩の中核表現は、ほとんど特権的な強靱な個にあるという認識を持てば、戦後詩の総括はもっと早く行えたかもしれません。

池上 鶴山さんが最初に田村さんの詩を読んだのはいつですか。

鶴山 大学一年生で「現代詩文庫」でした。

池上 そこがぼくとは決定的に違うんだなぁ。鶴山さんは『四千の日と夜』の「幻を見る人」から田村隆一の詩を読み始めたわけだけど、それはぼくからするとちょっと違うんです。ぼくにとっては、田村隆一の詩は『荒地詩集1951』から始まるんですよね。

鮎川信夫篇でも言ったように、ぼくが『荒地詩集1951』を読んだのは一九七六年、中学三年生だったけどまだ十四歳の時ですね。その夏に父親が病気で亡くなって、「死」というものがとてもリアルだったし、自分の心もすごく暗くなっていた。だから北村太郎の「墓地の人」とか鮎川信夫の「死んだ男」の世界はぴったりだったんです。まあ『荒地詩集1951』全体のトーンも暗いですよね。でも、ほかの詩人の詩はおもしろくなかった。途中で読むのをやめようかと思ったんだけど、最後に田村隆一の「正午」という小詩集があって、「坂に関する詩と詩論」という詩から始まっていた(『荒地詩集1951』では旧字、以下同)。

もういい。一言も語るな。過剰……その地点まできて、おまえは石を蹴つた。「石の中に私の眼を!」そして誰が私の生に躓くか。おまえは私に背中をむける。そうだ、これで私の孤独も充分というものだ。おまえは黙つて歩きだす、再び邂うために、それとも生涯邂うことのないように、水脈ひくような薄青い時間の中で、私は呟く、「振りかえつたらそれまでだ」水脈ひくような薄青い距離をつくつて、おまえは無言で私から遠ざかる、私の唯一の孤独を背に閉じ込めて。そこから坂がはじまつていた。

(中略)

私の半生に於ける唯一の絶望期に在つて、私は自我愛と自虐との両極を私の内奥に持つ。その中間を満たし得るものは何か、何者であるか。夜が来た、おまえに坂がまだ見えるか!

前にも触れたように、この詩は「詩」と「詩論」という構成になっていて、引用したところは「詩論」で、ちょっと長くなるから略しましたけれど、間に「詩」の部分があります。こういう詩は読んだことがなかったし、切迫感があって、すぐに引き込まれました。北村太郎や鮎川信夫の詩とは全然違う詩だと直感したんです。

この詩は後に何度も何度も読んで、ほとんど暗記してしまいました。東京の古い町には名前のついた坂が多いんですよね。だから、ぼくにとっても「坂」というのは子どもの頃からとても重要な表象で、「夜が来た、おまえに坂がまだ見えるか!」というところはピンときた。この詩の「私」はいわば生身の田村隆一なんです。だから田村さんは『四千の日と夜』には入れなかったと思うんですけれど、『荒地詩集1951』の田村隆一の詩は、この「坂に関する詩と詩論」から始まっているわけです。この詩の次には、これも『四千の日と夜』には入っていない「目撃者」という長い詩があります。その後に「腐刻画」から始まる散文詩の連作があって、めくるめくイメージが次々に喚起される作品が続くんですけど、「皇帝」という散文詩の次に「再会」という行分けの詩が出てきます。

どこでお逢いしましたか

どこで どこでお逢いしましたか

死と仲のいいお友だち わたしの古いお友だち!

この都会の真昼

影という影は灰色の戸口のなかに消えてしまつて

わたしたちの悩ましい記憶も都会の大きな幻影のなかに失われてしまつて

あなたは想い出すことができない

わたしの微笑

わたしはどこかであなたに囁いたことがある

「苦悩は微笑する」

僕には死火山が見えます

僕には性的な都会の窓が見えます

僕には太陽のない秩序が見えます

わたしの手のなかで乾いて死んだ公園の午後

わたしの歯で砕かれた永遠の夏

わたしの乳房の下で眠つている地球の暗い部分

どこでお逢いしましたか どこで

僕は十七歳の少年でした

僕は都会の裏町を歩き廻つたものでした

驟雨!

僕は肩をたたかれて振り返る

「あなた 地球はザラザラしている!」

この詩は、「腐刻画」から「皇帝」までの散文詩とは語り口がまったく違います。すごくリズミカルだし、やさしい言葉遣いですよね。で、ぼくはこの詩にぐいぐい引き込まれていって、最後の「あなた 地球はザラザラしている!」という言葉を読んだときに、本当に世界がグラグラする衝撃を受けたんです。「そうだ、地球はザラザラしているんだ!」って全身でわかった。これでぼくは生きていける、って思いました。自分の生にかかわる根源的な体験だったんですね。これがぼくの詩的体験の核となりました。

ぼくと同じような体験をしたのが詩人の白石かずこさんです。戦後詩は無味乾燥だと思っていた十七歳の白石かずこさんは、「詩学」という雑誌に掲載されていた田村隆一の「再会」に出会って衝撃を受けるんです。その時のことを田村さんの追悼文で書いていらっしゃるので、ちょっと引用しますね。

「この最後の行で、砂塵うずまく地球が、生まれてはじめてわたしの眼の前に荒ら荒らしく現れたのだ。作者の才能など分析できない。このダイナミズム、衝撃、わたしは現代詩というものに、始めて尊敬の念をもち、こんな詩をのせるところなら行ってみよう! と詩学研究会に出かけたのだ。」(「田村隆一の「再会」に始まり」『現代詩読本 田村隆一』)

この白石かずこさんの文章を読んだ時はうれしかった。ぼくだけじゃなかったんだって。白石かずこさんもぼくも「あなた 地球はザラザラしている!」という言葉をそのまま受け取ったんです。これが詩というものなんですよね。説明できないし、説明する必要もない。

荒地派の戦後詩は否定性を表現の核に据えています。例えば鮎川信夫の「橋上の人」は、「橋上の人よ、/美の終りには、/方位はなかつた、/花火も夢もなかつた、/「時」も「追憶」もなかつた、/泉もなければ、流れゆく雲もなかつた。」ですし、北村太郎の「墓地の人」は「こつこつと鉄柵をたたくのはだれか。/魔法の杖で/彼をよみがえらそうとしても無益です。/腸詰のような寄生虫をはきながら、/一九四七年の夏、彼は死んだ。」です。

そんな中にあって、田村さんの「再会」は圧倒的にポジティブなんです。この田村さんのまっすぐな明るさ、生きていくことに対する肯定感は、ほかの荒地派の詩人にはなかったものだと思いますね。結局、ぼくにとっての田村隆一は、「再会」の田村隆一なんです。「再会」にはすでに、中期以降の田村さんの口語的な自由詩につながる表現があると思います。

『四千の日と夜』は「幻を見る人 四篇」から始まるわけですけれど、いま読むと、『四千の日と夜』という詩集は、『荒地詩集1951』の詩にあった田村さんの生身の苦悩とか、まだ混沌としていた戦後社会の雰囲気とかが、現代詩としてスタイリッシュに整理され過ぎている感じがしてしまうんです。このラインで田村隆一の詩をとらえていくのが一般的だとは思いますけれど。

鶴山 『四千の日と夜』が戦前の現代詩、モダニズム系の詩であるのは確かです。それを洗練させている。モダニズムは「鮎川信夫篇」でフランス現代からの遅れの意識で、特に日本とアメリカでモダンに追いつけ追い越せ運動になったと定義したけど、もう一つ大きな特徴があってね。人工的ということです。大げさに言えば産業革命以降の機械的な人工的美。イタリア未来派とかロシア・フォルマリズムがそういったモダニズムの代表かな。

日本のモダニズムだと散文詩でもきっちり二十行で書くとか、行を揃えて視覚的にキレイな詩にするとかね。『四千の日と夜』は第一詩集ですから相当力が入っている。目次の並びを見ても、パラパラ詩集を繰ってみても文字の並びが美しい。そういうスタイリッシュなものを田村さんは資質として持っていた。『四千の日と夜』は整理されています。ただ完璧な整理ではない。

現実的な話し、最初の作品集はもの凄く肩に力が入る。僕は最初の『東方の書』を書き下ろしましたが、多くの詩人が使えそうな詩を掻き集めて不満足な部分を書き下ろす。田村さんは『鮎川信夫詩集』の翌年に『四千の日と夜』を出しているので掻き集め新たに書き下ろした気配がある。統一されているけど雑然としているので最初の作品集にはその作家のすべてがあると言われたりするわけですね。肩に力が入っているので野球にたとえると最初の作品集は真ん中高めのクソボールになりやすい。だけど田村さんの『四千の日と夜』は迫力があったので、読者がバットを振ったんだね(笑)。

■肉体的思想■

池上 それで、ちょっと鶴山さんに解読してほしいと思っているんですけど、『四千の日と夜』の最初の「幻を見る人」は「四篇」になっていて、元々は違う詩ですよね。アステリスク(*)で区切られた詩が四篇並んでいる。これについてはどう考えればいいんでしょうか。

鶴山 一篇にまとめようとしたんだけど、まとめ切れなかったんじゃないですか。それぞれのフラグメントが、田村さんの中では表現として必然性があって動かせなかった。だけど関連性がある。こういうまとめ方はスマートじゃないけど切迫感がありますね。最初のフラグメントの冒頭は、

空から小鳥が墜ちてくる

誰もいない所で射殺された一羽の小鳥のために

野はある

です。「空」「小鳥」「墜ちて(垂直)」は田村詩では馴染み深い。一番長いのは二つ目のフラグメントで、

はじめ

わたしはちいさな窓から見ていた

四時半

犬が通り過ぎた

ひややかな情熱がそれを追った

(どこから犬はきたか

その痩せた犬は

どこへ走り去ったか

われわれの時代の犬は)

(いかなる暗黒がおまえを追うか

いかなる欲望がお前を走らせるか)

と、叙景とその説明になっている。「窓」も初期田村詩では重要です。ただ二つ目のフラグメント最大の眼目は時間を遡ってゆくことにある。このフラグメントのラストは

十二時

遠くを見ている人のような眼で

わたしは庭を見た

です。このフラグメントには字下げの説明がない。「四時半」から「十二時」まで時間を遡ればもう説明は不要ということでしょうね。このフラグメントの後に二つのフラグメントが続き、最終行は

鳥籠から飛びさつて その声が

われらの空をつくるとき

救命ボートをうち砕いて その影が

われらの地平線をつくるとき

わたしの渇きは正午のなかにある

です。中・後期の詩と比べれば喩的な表現で書かれているけど着地点は「正午」。終戦の日の真昼です。この着地点に様々な回路、あるいは迂路を通って辿り着くための四つのフラグメンツとして読めばいいんじゃないかな。要するに過去にしか本質はないということ。それは田村さん、また鮎川さんにとっては決定的な認識ですね。

太平洋戦争は数ある戦争の一つに過ぎないけど、彼らはそこで決定的で定点的な認識をつかんだ、あるは達した。耐え難い抑圧も、強制されたものであれ自己犠牲も、戦争も、必ずまた起こるということだね。「正午」は終わりの始まり。

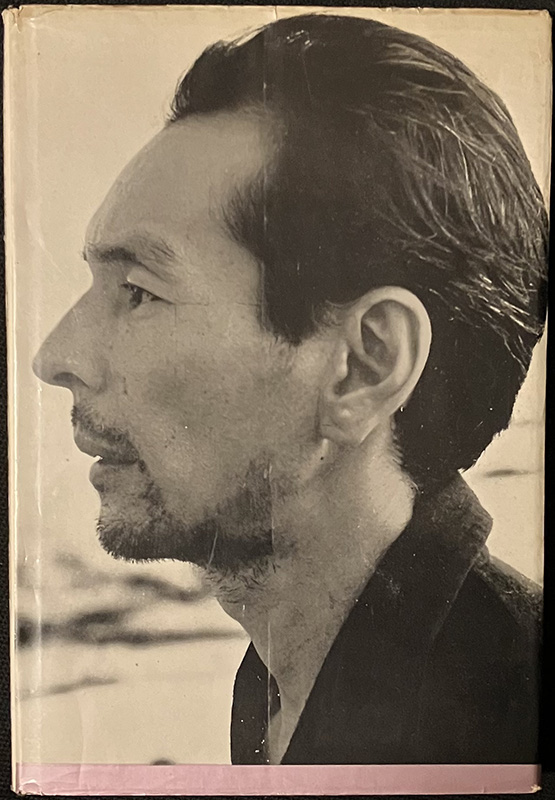

田村隆一『ダンディズムについての個人的意見』

一九九〇年三月十八日発行

リクルート出版

池上 なるほど、やっぱり「正午」というのが、田村隆一にとっては決定的なものなんですね。田村さんは『荒地詩集1951』では、小詩集のタイトルを「正午」とつけ、最後に「正午」という詩を置いたわけですが、『四千の日と夜』では、「正午」を出発点として再確認する詩を冒頭に据えたということがよくわかりました。

フラグメントということで言うと、『ダンディズムについての個人的意見』という田村さんのエッセイ集があるんです。リクルート出版から出た小さな本です。これがとても不思議な本で、全五章で小見出しは五十一あって、もちろん話としては続けて読めるんですが、初出一覧を見ると、いろいろな媒体に発表された五十一の短いエッセイで再構成された本なんです。編集もうまいんですが、全部別々のエッセイなのに、組み合わせると章ごとにちゃんと一つの話になっている。これは田村さんの資質をよく表していると思うんです。「幻を見る人 四篇」も同じで、違う詩を組み合わせても一つの詩になっちゃう。

鶴山 ほかの詩人が嘘つきというわけじゃないけど、田村さんはホントに正直な詩人だから、フラグメントを寄せ集めても整合性が取れるんでしょうね。ただ第一詩集『四千の日と夜』は大文字の戦後詩人の使命感のようなものが表現されていることもあって全体のトーンは暗い。基本認識は変わらないけど、田村さんはもっと明るい陽気な人です。それが明らかになるのが中期最初の詩集『新年の手紙』以降です。ここで書き方が変わる。田村さんは詩を書きたい人だけど、『四千の日と夜』の書き方では書き続けられないということですね。

池上 その前に第二詩集『言葉のない世界』の最初の詩、「星野君のヒント」ね。よくこの詩で田村隆一は変わったと言われます。ぼくも最初に読んだときには肩すかしを食ったというか、『言葉のない世界』という詩集のタイトルから『四千の日と夜』の緊密な詩的言語の世界を期待して読みだしたら、あれって。

「なぜ小鳥はなくか」

プレス・クラブのバーで

星野君がぼくにあるアメリカ人の詩を紹介した

「なぜ人間は歩くのか これが次の行だ」

われわれはビールを飲み

チーズバーグをたべた

コーナーのテーブルでは

初老のイギリス人がパイプに火をつけ

夫人は神と悪魔の小説に夢中になつていた

九月も二十日すぎると

この信仰のない時代の夜もすつかり秋のものだ

ほそいアスファルトの路をわれわれは黙つて歩き

東京駅でわかれた

「なぜ小鳥はなくか」

ふかい闇のなかでぼくは夢からさめた

非常に高いところから落ちてくるものに

感動したのだ

そしてまた夢のなかへ「次の行」へ

ぼくは入つていつた

「プレス・クラブのバー」とか「星野君」というような言葉は『四千の日と夜』には出てこないですよね。この詩は『四千の日と夜』のような詩的言語じゃなくって、「田村隆一という詩人」が語る詩になっちゃってるって、がっかりしたことをいまでも覚えています。

田村隆一『詩集 言葉のない世界』カバー裏

昭和三十七年十二月二十日発行

昭森社

鶴山 明らかに書き方が変わって後戻りしなくなるのが『新年の手紙』からで、『言葉のない世界』から変化の兆しはある。詩に外部を、生の現実を取り入れ始めた。それが最初に表れたのが「星野君のヒント」です。初期田村詩は「窓」があって「部屋」がない閉塞したイメージだからね。

池上 「窓」っていうのは何なんでしょう。

鶴山 「窓」は社会を見る田村さんの自我意識でしょうね。もちろん垂直に立っている。「部屋」がないというのは世界に居場所がないということ。だけど初期詩では「窓」と「部屋」は一体なので、「窓」から見えるのは垂直に墜ちてくる鳥や立棺や死者になる。比喩的な言い方になるけど、外部、生の現実を取り入れるということは、暗くて小さな「部屋」を切り離して「窓」が外の世界に歩き出したということ。「星野君のヒント」の「小鳥」は実在の鳥だね。

ただ田村さんの自我意識はちょっと特殊です。田村詩は徹底した一人称です。「おれ」「ぼく」「わたし」で書かれている。でもほとんど自己顕示欲がない。強烈な自我意識なんだけど冥界に属す死者のような自我意識だ。それが「窓」単体として外に歩き出してゆくと文明批評的な詩になる。鮎川さんの時評と構造的に相似だね。

池上 さっき取り上げた「再会」という詩はとても興味深くて、「わたしの古いお友だち!」「わたしたちの悩ましい記憶」「あなたは想い出すことができない」「わたしの微笑」「僕には死火山が見えます」「わたしの手の中で乾いて死んだ公園の午後」「僕は十七歳の少年でした」というように短い詩の中で人称が次々変わっていくんです。この詩の人称は、いわゆる詩的主体ではないですよね。

鶴山 「再会」という詩では「僕は十七歳の少年でした」とあるので、「僕」は少年時代のわたし、「わたし」は大人になってからのわたしで、「どこでお逢いしましたか」で詩は始まり「僕は肩をたたかれて振り返る/「あなた 地球はザラザラしている!」」で詩が終わるわけですから、十七歳の「僕」は大人になった「わたし」の見る残酷な現実を先取りしていた詩だとも読めます。真は過去にある。ただいずれにせよ詩の主体が「僕」「わたし」の一人称であるのは変わらない。

池上 今日鶴山さんに聞きたかったのは、よく田村隆一の詩は思想性があるって言われるでしょう。ぼくはそれが実はあまりよくわからないんですよね。ほかの人が書いている田村隆一論を読むと感心はするんだけど、田村隆一の詩に本当に思想があるのかなぁと思ってしまうんです。ぼく自身は、田村隆一の詩を詩としてしか読むことができないんですよ。

池上晴之

鶴山 それは思想の定義によります。田村さんに通常の思想に必要な論理性はありません。田村詩にあるのは「私」と「世界」だけ。この「私」がどんな「世界」になっても、どう「世界」が変わっても揺るがない場合、「私」には確固たる思想があると言わざるを得ない。「私」が「世界」と対峙すれば、まず間違いなく「私」は負ける。吉本隆明は「私と世界の闘いでは常に私に味方せよ」と書いたけど、吉本さんくらいの思想家でも「私」と「世界」の闘いは厳しい。時に負けるんだ。

田村詩の思想的な行や文明批評的な行は、徹底して「世界」に対峙する「私」から生まれています。それは現象的な思想や文明批評で時代ごとに様々に変わりますが、「私」が揺るがないならそこに思想はある。肉体的思想ですがその論証は難しい。詩が田村さんの肉体的思想そのものだからね。それは論理的思想に還元できない。

萩野篤人さんが文学金魚で「津久井やまゆり園」事件を題材にした評論「アブラハムの末裔」を書いていますよね。興味深く読みましたが、萩野さんが津久井やまゆり園事件の犯人、植松聖と議論したら、萩野さんは負けるかもしれない。暴論を言いますが植松は短時間に十九人もの障碍者を殺害した確信犯です。彼なりの強い思想がある。これも暴論ですが萩野さんのヒューマニズム、人類愛はそれと互角に戦えるのか。実際に手を汚した確信犯の前で純白は通用するのか。だけど議論に負けても萩野さんは「しかし、しかし」と言い続けるでしょうね。それが肉体的思想。論理化はできますが論理でそこに到達できない。

池上さんは田村隆一が最高の詩人で田村さん以外に詩人はいないんじゃないかというくらい高く評価なさっていますが、田村詩には通俗的な意味での現代詩の実験はほぼありません。でも池上さんがおっしゃるように田村詩から詩の未来が始まるなら、そこには当然思想もあるんじゃないですか。明示されているかどうかは別として、思想のない表現は弱いですよ。

鶴山裕司

池上 なるほど。鶴山さんがおっしゃるような意味なら「思想」というのもわかります。日本語で思想って言うから政治思想とか哲学思想と誤解しちゃうけど、「thinking」ってことですね。さっき挙げた田村さんの『ダンディズムについての個人的意見』という書名に引っかけて言えば、「個人的意見」ということになるのかな。それなら田村さんらしい。田村さんにはイデオロギーなんて似合わないからね。

それで、田村さんは五〇年代から九〇年代まで、年代ごとにしっかり詩を書き分けているように思うんです。『新年の手紙』について言うと、ここで六〇年代までの詩に区切りをつけたのかなという気はします。

鶴山 『四千の日と夜』を読んで田村隆一をいい詩人だと認めた読者にとって、第二詩集『言葉のない世界』巻頭に脱力系の「星野君のヒント」が収録されているのは意外だったと思います。大げさに言うと裏切りかな。でもそれが田村さんの詩人として優れたところで、あえてこの詩を巻頭にした。田村さんの挑戦ですね。それが『新年の手紙』的書き方になってゆく。ただ『言葉のない世界』巻末の表題作はきっちり『四千の日と夜』のエピローグになっている。表題作で『四千の日と夜』にケリを付けたとも言えます。

池上 その前に『四千の日と夜』に、吉岡実がほめた「にぶい心」があるでしょう。「ぼくの知つている子供といえば/下町の死んだ子供たちだけだ」で始まって「八度目?/さあ下りたまえ! ぼくは忙しいんだ」で終わる詩。こういった詩にも『新年の手紙』以降の誰にでもわかるような詩の書き方の萌芽があります。『四千の日と夜』の中に田村隆一がその後展開する詩の要素はすべて含まれている。

鶴山 『新年の手紙』は、巻頭から二作めの「不定形の猫」で「朝 西脇順三郎の詩論を読んでいたら/床屋の椅子に坐って反芻している牛の話が出てきた」と西脇への言及があります。西脇詩法を取り入れる姿勢がハッキリ出てくる。これは飯島耕一もやっていることです。飯島さんはシュルレアリストで、義理堅いというか一本気な人でしたから、最初は瀧口修造べったりで西脇さんと対立していた。ところが西脇詩の詩法を取り入れた。これをやらないと詩は書き続けられないんだな。『四千の日と夜』のような、歌舞伎で見得を切るような詩はカッコイイんだけど、それだけでは詩は書き続けられない。

池上 で、『新年の手紙』に行く前に、『四千の日と夜』の「立棺」という詩について触れておきませんか。これは田村隆一の代表作のひとつです。この「立棺」というタイトルですけれど、ちょっとおもしろい話があって、ぼくが高校生の時に田村さんにお会いした際に、「「立棺」は「リッカン」と読むんでしょうか」って質問したんです。そうしたら田村さんは「そうなんだろうね。でも、わからないんだ。鮎川は〝タチカン〟って読んでいるんだけど、中桐は〝タチカン〟は日本語の読み方としておかしいって言うんだよ。確かに中桐が言うように湯桶読みなら〝タテカン〟になるんだろうけど……どう読むんだろうね」と首を傾げながら答えてくれたんです。こんな有名な詩のタイトルの読み方が本人にもわからないというか、決めていないことにちょっと驚いたんですけれど、鶴山さんがおっしゃるように田村さんは本当に正直な人なんですよね。

鶴山 田村さんは鮎川さんと中桐さんの詩から「立棺」のイメージをもらったと書いているよね。

池上 「立棺」というタイトルは鮎川信夫の「裏町にて」という詩に使われている言葉から取っていて、「わたしの屍体を地に寝かすな」という行は中桐雅夫の未発表の「立棺」という詩から譲ってもらった。中桐雅夫は田村さんにこの一行をあげたから結局元の詩を発表するのをやめたんだけどね……。最初に鮎川信夫が「――おれはおまえをいれる立棺だよ」という詩の一行を書いて、それを読んだ中桐雅夫が「立棺」という言葉にインスパイアされて「わたしの屍体を地に寝かすな」という行から始まる「立棺」という短い書いて、田村隆一はその一行を直接もらって「立棺」という作品ができたわけ。これこそ「荒地」が精神の共同体だった証だとぼくは思うんですけどね。鶴山さんは「立棺」という詩をどう読み解きますか。

鶴山 三章から成る長い詩ですが分かりやすい詩だと思います。

Ⅰ

わたしの屍体に手を触れるな

おまえたちの手は

「死」に触れることができない

わたしの屍体は

群衆のなかにまじえて

雨にうたせよ

(中略)

Ⅱ

わたしの屍体を地に寝かすな

おまえたちの死は

地に休むことができない

わたしの屍体は

立棺のなかにおさめて

直立させよ

(中略)

Ⅲ

わたしの屍体を火で焼くな

おまえたちの死は

火で焼くことができない

わたしの屍体は

文明のなかに吊るして

腐らせよ

(後略)

各章の冒頭ですが、この詩はペルソナを使っていて発話主体は死者です。もっと言えば戦死者です。生者=おまえたちには戦死者の苦しみ、死に至るまでの経緯は絶対に分からないと言っている。ただ忘れるな、横に寝かせて眠らせるな、と。田村さんの垂直性のイメージが戦死者にあるのがハッキリわかる詩です。最も鮎川信夫「橋上の人」的な詩でもありますね。

ただ田村さんは実戦を経験していないし、戦友は戦死しているけど、戦死者を見た経験もない。なぜここまで切迫した戦死者の苦しみを代弁する詩を書くことができたのか謎だね。「立棺」という詩を読む限り、田村さんが戦争から受けた傷は極めて深くて実感的です。田村さんは江戸っ子的な、ぶっきらぼうな乱暴者のイメージがあるけど非常に繊細な感受性を持っていたとしか思えない。

池上 そうすると「立棺」は戦後詩と言っていいわけですね。

鶴山 意味的には簡単な詩なんだけど、この詩を読めば死が「立棺」としてハッキリ具体的に見える。可視化される。なぜ人間にとって不可知、決して知り得ないはずの死が具体的な「立棺」として見えしまうのか。「立棺」は「死」の肉体的観念化ということです。そこに多くの詩人たちが魅了された。真似したくなるわな。

池上 「立棺」は鮎川信夫や中桐雅夫の詩の言葉を使った作品だけど、他人の詩の言葉をヒントにして、しかもその言葉をそのまま使って自分の作品にできるところに、田村さんの言葉の選択力のすごさがあると思います。ヒントを得たと言っても、鮎川信夫の詩の中の「立棺」という言葉の意味と、田村さんの詩の中の「立棺」という言葉の意味は違うものですよね。

鶴山 鮎川さんはセンチメンタルなところがある。戦死者がかわいそうで仕方がない。できれば森川といっしょに死んでしまうのが本当なんじゃないかと思っていた節がある。でも田村さんは冷たい。死者は生者と完全対立している。怒っている。お前らには絶対わからん、だけど忘れるな、戦死者はこの世の汚点であり消し去ることのない傷として、実に目障りで不快な「立棺」として立っている。

池上 他者の言葉をピックアップして自分の詩に使う時の、言葉の選択と配置が田村さんの詩人としてのすぐれた資質だと思います。

鶴山 核となる思想がなければ詩は書き続けられないんだけど、資質を言えば、詩人は視覚が優れているか語感・音感がいいか、どちらかがなければやっていけない。田村さんは両方ともよかった。大変失礼なことを言いますが、入沢さんは両方なかった。またそれが入沢さんの詩にぴったり合った。欠点を長所にしたんだね。田村さんの詩とはぜんぜん違うタイプの詩行が頭に残る。「ジャジャンカ ワイワイ」とか「がぜる群 ががががが」とかね。なんのこっちゃなんだけど、入沢詩で記憶に残っているのはなんのこっちゃ系の詩行なんだな。飯島耕一は音感がよかったから、すんごい行切りが上手かった。自由詩で行切りが下手なのは、音感が鈍いのは致命的です。時には散文詩も書かなきゃならないけど、自由詩の基本は行切りだからね。

池上 荒地派で音楽が好きだったのは田村隆一ぐらいじゃないかなぁ。少なくとも鮎川信夫は全然音楽には関心がないし、吉本隆明は音痴でしょう(笑)。いや、ぼくは吉本隆明の歌を実際に聴いたことがあるんですよ。吉本隆明篇の時にまたお話ししますけど……。入沢康夫さんは現代詩界随一のオーディオマニアだったんですけどね。ぼくは大学生の時に友人に入沢さんのお宅に連れて行ってもらったことがあって、タンノイのすごいスピーカーでバロック音楽を聴かせていただきました。入沢さんがライバル視していたのが朝吹亮二さんで、これもたまたま友人に連れられて朝吹さんのお宅におじゃました時に、当時最新式のトール型のすごいスピーカーでジャコ・パストリアスを聴かせていただいたことがあります。だからぼくは、入沢康夫と朝吹亮二のオーディオを聴いたことがある、世界で唯一人の人間なんです(笑)。で、ぼくの判定は引き分けなんですけどね。それぞれがお好きなジャンルに特化したオーディオシステムだったということです。すいません、つい話が逸れちゃって……鶴山さん、『四千の日と夜』の最後に置かれた「三つの声」という詩はどう読みますか。かなり複雑で難解な詩ですけれど。

鶴山 長い詩だねぇ。この詩は『四千の日と夜』を締めくくるために、ものすごく力を入れて書き下ろした気配だな。全体は三つのブロックと、最終の六行から構成されていますね。

その声は遠いところからきた

その声は非常に遠いところからきた

あらゆる囁きよりもひくく

あらゆる叫喚よりもたかく

歴史の水深よりさらにふかい

一〇八三〇メートルのエムデン海淵よりはるかにふかい

言葉のなかの海

詩人だけが発見する失われた海を貫通して

世界のもっとも寒冷な空気をひき裂き

世界のもっともデリケートな艦隊を海底に沈め

われわれの王とわれわれの感情の都市を支配する

われわれの死せる水夫とわれわれの倦怠を再創造する

その声は遠いところからきた

その声は非常に遠いところからきた

おお なぜなら

われわれは罪を犯すことができないから

われわれは恐怖の統計だ 恐怖の統計

われわれは肉欲の宣言だ 肉欲の宣言

われわれは罪を犯すことができない

おお なぜなら

われわれは個人ではない

われわれは群れであり 集団だ

われわれは集団そのものだ

これは最初のブロックですが、各ブロックは「その声は」で始まる部分と、行空けして二字下げした「おお なぜなら」で始まる二つの部分で構成されています。

まず「三つの声」ですが、それは各ブロック前半部の最初と最後の行で表現されている。最初のブロックは「その声は遠いところからきた」で始まり「その声は非常に遠いところからきた」で終わる。二番目は「その声は涙をとおってきた」「その声は一滴の涙をとおってきた」、三番目は「その声は「時」を超えてきた」「その声はたったひとつの「時」を超えてきた」の始まりと終わりですね。

つまりタイトルの「三つの声」は、「遠いところからきた声」「涙をとおってきた声」「「時」を超えてきた声」ということになる。真ん中の詩行はとりあえず無視していい。「三つの声」は詩人にしか聞こえない声だということを認識すれば十分です。

各ブロック後半の二字下げした部分は、必ず「おお なぜなら」で始まり「われわれは群れであり 集団だ/われわれは集団そのものだ」で終わる。「なぜなら」が接続詞の役割を果たしていないわけですが、これは「(われわれには三つの声が聞こえない)なぜなら」と読んでいいと思います。各ブロックの字下げしない部分は天上の声、二字下げの部分は地上の声と視覚的に分けられている。「群れであり 集団」である人間には天上の声が聞こえない。天上に届かない。最後は字下げのない六行です。

その声をきいて

ついにわたしは母を産むであろう

その声を聞いて

われわれの屍体は禿鷹を襲うであろう

その声をきいて

母は死を産むであろう

「その声をき」くことができるのだから、「わたし」は天上に属している。「群れ」でも「集団」でもない個人である。倒置法的に書かれていますが「わたし」は「母を産む」、その「母」は「死を産む」、そして「死」である「屍体は禿鷹を襲う」。

田村さんに限りませんが、詩人はいつも明快な詩を書くわけではない。ほかにも読み方があると思いますが、この詩は天上と地上(現世)との対立を描いている。天上の声が聞こえる「わたし」・詩人は死を、「屍体」を生み続ける母を産むという読解でいいと思います。そして「屍体」は肉を、現世利益を求める「禿鷹を襲う」。「立棺」に通じるイメージですね。詩人が生み出す死は現世に対立し襲いかかる。

第五詩集の『緑の思想』くらいまで、田村さんには行分け字下げした詩がけっこうあります。そのほとんどが田村さんがペルソナを使って戦死者となり、現世と対立している詩です。ポリフォニーの詩法ですね。『緑の思想』くらいまで、田村さんには戦死者の声を代弁しなければならないという使命感があった。

ただそれは鮎川さんのように詩人たちの共同体に向かっていない。ハッキリ社会に向けられている。戦争と戦死者を忘れようとしている社会に向けた詩です。第六詩集『新年の手紙』以降、ポリフォニックな詩法は消えて「おれ」「わたし」の一人称になる。田村さんの声が届いた戦後の共同体が消滅して、一人で社会に対峙しなければならなくなったということじゃないですかね。

池上 「三つの声」という詩は、これまで何度読んでも最後の六行がよくわからなかったんですけれど、今日鶴山さんの読解を伺ってようやく理解の手掛かりが得られた気がします。まだ納得できたわけじゃないですけれど、おっしゃるとおり田村さんだっていつも明快な詩を書いていたわけではないですしね。

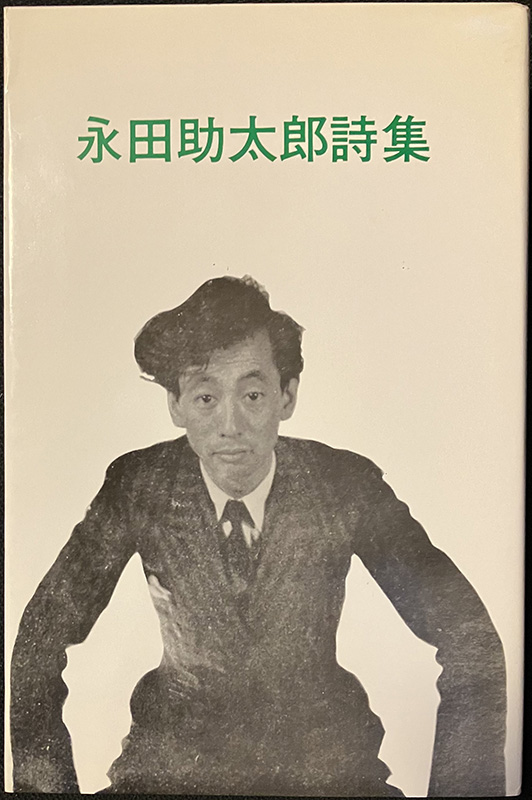

技術的なことを言うと、永田助太郎という詩人がいました。田村さんたちよりも年長(一九〇八年生まれ)で「新領土」の詩人です。戦後すぐにメチルアルコールを飲んで若くして亡くなってしまうんですが、田村隆一の「われわれは恐怖の統計だ 恐怖の統計/われわれは肉欲の宣言だ 肉欲の宣言」といった書き方は、永田助太郎の詩から来ているんだと北村太郎が指摘しています(「スケッチ・田村隆一」『現代詩読本 田村隆一』)。北村太郎が挙げているのは、「モラルだ」という詩です。

モラルは常に或ひは死亡届に於いて第何次かの出発ダ 出発

モラルは河のやうに最後ノモノヲ最初ニしようとする出発ダ 出発

田村隆一が影響を受けたのは内容ではなく、リズムとか言葉の組み合わせ方ですね。でも案外、田村さんは永田助太郎の影響が大きかったんじゃないかな。例えば、「詩篇1」の序文に「詩の世界において〈意味〉が意味そのものである時、それは所謂意味のない意味にほかならない。」という言葉が書かれているんですが、これなんて「言葉なんかおぼえるんじやなかつた/言葉のない世界/意味が意味にならない世界に生きてたら/どんなによかつたか」という田村さんの有名な「帰途」の詩行に通じる何かがあるような気がする。

『永田助太郎詩集』(近藤東・君本昌久編)

一九七九年七月七日発行

蜘蛛出版社

鶴山 それはあるでしょうね。若い時は、同世代や年長の気になる詩人の作品を、年取ってからは考えられないくらい念入りに何度も何度も読むからね。そこから影響を受けたり与えたりしてさ。

池上 「立棺」もそうだけど、田村さんはほかの詩人の言葉だけじゃなく、テクニックやイメージを自分の詩に取り入れるのがうまい。

鶴山 エズラ・パウンドが上手に盗めばそれはお前のモノだと言ってる。テクニックはテクニックに過ぎないから、それを説得力ある形で使った詩が残るんだね。表現は徒手空拳ではできないから、ある程度過去の作品を参考にせざるを得ない。

フランス中心のヨーロッパ大陸は詩人の特権的知性や感性の天才幻想が大好きで、日本人も伝統的に文化の本場はフランスで、産業とサブカルはイギリス・アメリカだと思い込んでいる節がある。日本でも過去の偉人はどんどん天才になっちゃうからね。

だけど、んなもの真に受けても何の役にも立ちゃしない。少なくとも創作者が誰かを天才などと言い出すのは無責任だ。天才なんていないんだ。努力の方向性が正しくて、それが時代状況にピタッとはまっただけのこと。方向性が間違っているとどんなに努力してもいい仕事はできない。パウンドの〝ABC of reading〟が典型的だけど、英米詩人は優れた作品に学べ、盗め、肥やしにして耕せと呆れるほど実用主義的です。

昔の詩を読む場合も人のテクニックを使う場合もいっしょでね。昔の詩を読む時はそれが書かれた時代の文脈を理解して、そこから現代に何が使えるか考えなければ読んだことにならない。テクニックも同じでなぜそういうテクニックが使われたかを理解し、自分にそれを使う必然性があるのか把握しなければすべて上っ滑りになる。

(金魚屋スタジオにて収録 三に続く)

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

*『対話 日本の詩の原理』は毎月01か03日にアップされます。

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■