専門文芸誌はSFやホラーなどに特化した文芸誌のことである。

もちろん文学界には純文学誌、大衆文芸誌などがある。純文学というジャンル、大衆文学というジャンルの枠組みに沿ってメディアは作品を掲載し、作家にもそういった枠組みに沿った作品を書くよう要請している。ただ純文学や大衆文学誌の枠組みは曖昧で、SFやホラー的作品が掲載されることもある。

つまり〝純文学とはなにか?〟〝大衆文学とはなにか?〟を定義するには、それなりの知性と洞察力が必要とされる。ただメディアはもちろん、多くの作家もそういったジャンル性について深く考えることは少ない。メディアは雑誌の過去を継承して、なんとなく純文学誌、大衆文芸誌を運営しているのであり、作家もまた、純文学作家が大衆文学やSF、ホラー小説を書いてはいけないというルールはないだろうと漠然と考えている。現実問題として純文学の世界で行き詰まった作家が、限りなく大衆文学に近い時代小説に活路を見出すことなどは珍しくない。

では文学にジャンルなどないと言ってしまっていいのかと言えば、それも乱暴だろうと思う。誰もが詩(短歌・俳句・自由詩)と小説は違うジャンルだと思っている。実際、詩と小説というジャンルの垣根を越えて活躍できた作家――つまり両方のジャンルで傑作と呼ばれるような作品を書いた作家は、歴史上、ほぼ存在しないと言っていい。少なくとも詩と小説のジャンルの垣根は超えるのがとても難しい壁である。

小説ジャンル内のサブジャンル区分と、小説と詩といったジャンル区分を同等に論じるのは乱暴だという考え方もあるだろう。しかしそれもまた別の乱暴さだと思う。原理を言えば文学は文学である。小説は文学で、詩は文学ではないと言うことはできない。なぜ小説と詩というジャンル分類が出来たのかを考察することは、なぜ詩の中でサブジャンルが成立し、小説の中で純文学、大衆文学、SF、ホラーといったサブジャンルが出来たのかを考察することと同じである。ある程度その原理を認識把握しておかなければ、あるジャンルで優れた作品を書くことはできない。漠然と過去の文学的な規範に沿ってそれらしい作品を書くことで満足してしまったりするからだ。

極論を言えば、文学ジャンル、あるいは特定ジャンルの中のサブジャンルは、後に純文学やSFと呼ばれるようになる、ある強い指向を持った作家の資質によって成立している。優れた作家の資質が純文学やSFというジャンルを生み出すのであって、その逆ではない。簡単に言えば、作品を書くとどうしても純文学やSFになってしまう作家の資質がジャンルを成立させるということだ。どのジャンル(サブジャンル)でも、中核となる作家の作品は、資質とジャンル性が密接に結びついている。そのため資質=ジャンルである作家の作品は、作家論として展開されるときは、実質的に文学ジャンルを考慮されないことが多い。

ただこの作家資質とジャンルがいったん結びついてしまうと、それは多かれ少なかれ制度化する。純文学を書こうと思わなければ書けない状況が出現するのだ。この制度化は、現代のほぼ全ての作家が共有しているものである。新たな文学ジャンルを創出しようとするる場合でも、それは既存のジャンル性に対する〝アンチ〟であることが多い。そのためアンチが絶対的肯定性に変化しない限りその寿命は短い。〝ではない〟では読者は納得しないのだ。

現代作家は過去の膨大な文学の蓄積を持っているわけだから、最初に何を書こうかと考え、あるジャンルを選んだ時に、多かれ少なかれ作家の資質を直観的に把握している。これも単純に言えば、ホラーを書こうと思った作家は、そのジャンルの本質につながる資質を持っているということである。問題はこの資質をどこまで深められるのかということだ。自らの資質の根っこのようなものを捉えられなければ、自分が選んだジャンルの本質には届かないだろう。

もちろん作家によっては、そこそこの評価を得て作家として30年なり40年なりを暮らしてゆければそれでいいという人もいる。これは確かに乱暴な言い方だが、そういった作家をわたしたちは〝大衆作家〟と呼ぶ(詩人のほとんどは経済活動とほぼ無縁だから業界内の詩人しか聞いたことのない〝業界詩人〟ということになる)。世の中に溢れている消費物としての文学を生産することを生業としている人だと言えるからだ。そういった作家を否定することはできないし、文学の底上げには必要な存在でもある。ただ文学は、ジャンルごとにであれ、サブジャンルごとにであれ、そのジャンルを支える〝純な作家〟を失ってしまえば、そのジャンルの魅力は非常に色あせてしまう。

専門文芸誌はあるジャンルに特化した文芸誌である。そこには現代作家すべてが抱えるジャンル性の問題が集約されている。SFやホラーというジャンル、つまり制度を積極的に引き受ける作家が、そのジャンルの中で花形作家になり得る。専門文芸誌は茫漠とした定義しかない純文学や大衆文学よりも、作家の資質や力量を見極めやすいジャンルである。

ただこういうった専門ジャンルから、ジャンルの垣根を越えて一般読書界にまで影響を及ぼす作家が現れれば、その作家の作品=資質は文学全体の本質に直結するだろう。現代作家は漠然とした予感で自らの資質に合ったジャンルを選ぶが、そのジャンルの本質を捉えれば、もはや現実制度的なジャンルの制約など気にならないはずだ。

斎藤都

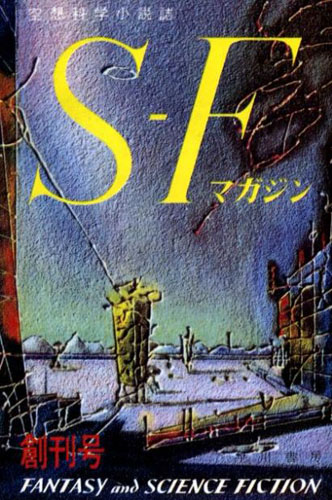

■ S-Fマガジンとは(早川書房 月刊) ■

日本で最も歴史あるSF(サイエンス・フィクション)専門誌である。また日本のSFマーケットはよほどパイが小さいのか、後発誌の追随を許さないように見受けられる。

以前、蓮實重彦と柄谷行人の対談で、日本におけるSFは時代小説なのだ、という興味深い発言を読んだ。確かに日本においてSFが今ひとつ、と言うより、本質的な発展が見られないのは、時代小説があるからかもしれない。SF とは文明批判だという定義付けがあるが、「現在」への視点は過去と未来、いずれから注がれることも可能だ。

だが今となっては「現在」を「文明」によって定義するというのも、ある時代のものに過ぎない。文明が、時々刻々と更新されてゆく現在とリンクしているということを当然の前提とするのは、近代 = モダンの枠組みにおいてだ。SF はアメリカのお家芸といえるが、文明が後戻りしたかのような「未来」= ポストモダンにおける人間存在のあり様を示そうとした佳作は、ヨーロッパやロシアなど独自の歴史を持つ国々にも多い。

もしそのような作品を日本語で書こうとしたとき、時代小説があるのに、なぜわざわざ、という気になるとすれば、日本のプレモダンがいかにポストモダン的かという証左になろうか。時代小説というジャンルを確立させたのは森鷗外だと言われる。それは日本の文化の根源を問うことから生まれたに違いあるまいが、しかし今、時代小説と呼ばれるものの中に鷗外の衣鉢を継ぐものがどれだけあるか。そう考えれば、作品の貧しさは時代小説も SF も変わらないかもしれない。

1959年のS-Fマガジン創刊号では、フィリップ・K・ディック、アイザック・アシモフ、アーサー・C・クラーク、レイ・ブラッドベリなどの翻訳が掲載されていたということだ。科学の時代が始まる頃で、これらの作家の名を聞くと単なる郷愁だけでない、ある独特の抒情的な気分にとらわれる。この抒情性は文明批判という定義には収まり切らない、だが確かに SF の一つの特性だ。

それは誰の中にも残っている若さの不安な透明感、前のめりな傷ましさに近い。文明とは文化の物質的な側面を指すとすれば、物質的かつ表層的なものにのみ、だがピュアに反応する若い感性とストレートに響き合う。文明「批判」といった悟性とは無縁の。

文明批判という本来、日本には関わりのない動機から書かれた SF は面白いことに、日本固有の文学ジャンルである純文学の特殊な一部の作品と化した。それは日本文学史という歴史に残ったが、文字通り「批判」としてであり、作品的な膨らみという点ではそのラインナップ同様、貧しい感が否めない。昨今の星新一のリバイバル的な人気は、そういったこともあるのかもしれない。

金魚屋プレスが S-Fマガジンに期待することは、その原初からして老年の、達観の文学である時代小説とは別物として、日本における SF のあり方を問い直すことだ。日本において最も幅広く、根強い人気がある SF 作家はレイ・ブラッドベリだが、その抒情性はサイエンスから派生したものでなく、むしろ抒情性の方にサイエンスが取り込まれていた。それがヒントにならないだろうか。そのことは同時に、日本におけるアメリカ文学の正しい理解にも繋がるように思える。

■ ハヤカワ・ミステリマガジンマガジンとは(早川書房 月刊) ■

日本において、もともとミステリはどのようなものだったか。その最初の定義付けに、ミステリマガジンは忠実である。それもそのはずで、前身は1956年創刊のエラリー・クイーンズ・ミステリ・マガジンという。

ミステリは海外から入ってきたものであり、そのミステリは端的に、疑いなく「謎解き」であった。俳句における五・七・五のように、それをジャンルの掟として捉えるという系譜にあるものを、誇りを持って「本格」と呼ぶ。ミステリマガジンは、その誇りのあり様を説得する雑誌である。それは日本では唯一と言ってよい。

日本においては「本格」というのは、保守的で頭が固いという印象を否めない。「本格ミステリ!」という広告の惹句のそばから、「なんでルールに従った謎解きでなくてはならないのか」という問いが湧き上がる。小説として面白ければ、よいではないか、と。

日本ではミステリは小説の一種であり、また長いものを緊張感を持って読ませる技術そのものでもある。つまり謎解きそれ自体は、目的ではない。日本の作品では「本格」と呼ばれるものですら、小説的な「感動」を求められる。ならばもとより「本格」である必要はない。小説としての価値を高めるため、「本格」として書き始められたものの構成が変わり、結局は倒叙のサスペンス・ミステリとして脱稿されるということもあり得る。

英米で生まれたミステリはしかし、本来的に小説とは別物であったと考えられる。日本でミステリ性は小説の手段であるのと対象的に、小説性の方がミステリのための手段だった。「謎解き」を数式などでなく、楽しく読ませるための。別名「パズル」と呼ばれる由縁である。

英米で「謎解き」ミステリ = パズルが、小説と異なる一つの独立したジャンルとして発生したのには、文化に基づく深い理由があるだろう。演繹によって唯一の「神」に迫ろうとする神学のバックグラウンドによって、ほぼ例外なく「人の死」から始まる「パズル」は根本的な存在理由を持つ。そのことの方が、単なる小説 = フィクションなどより重要なのである。

ハヤカワ・ミステリマガジンは、そのような本格小説発生の原理を理解し、そこから生まれた海外の古典に対する敬意を忘れない、という編集ポリシーが窺える。「本格」であることの理由もなしに、その形式だけが簡単に日本に輸入できるとは考えていないのではないか。それは老舗ならではとも言える、ミステリに対する深い理解が基盤となっているに相違ない。

金魚屋プレスがハヤカワ・ミステリマガジンに期待することは、そのようなミステリの原理をさらに啓蒙し、日本における本格的「本格」の不可能性の理由を広く知らしめてほしい、ということである。それは一見、ミステリの興隆に反するようではあるが、実際は逆である。なぜ日本のミステリは今一つピリッとしないのか、技術論でなくその原理的理由が明らかになることは、日本独自のあるべきミステリタッチ「小説」の姿を明確に浮かび上がらせるだろう。

■ 小説推理とは(双葉社 月刊) ■

双葉社を特徴づける言葉は「大衆」であろう。週刊大衆をその看板としているというだけでなく、刊行物の全般に渡り、その視野に「大衆」が捉えられているようだ。

では現在、「大衆」 は存在しているのか。ネットの時代とともによく言われるようになったロングテールの消費動向により、「大衆」全体が取り込まれることはなくなった。では「大衆的」なマーケティングのすべてが無効化したのか、というと、そういうことでもない。

おそらく固定的な「大衆層」は、ほとんど実在しないだろう。「あなたは大衆の一人ですか」という問いに対しては、「もちろん我々、一般大衆は…」と応じる人は多くいるだろうが、彼らは自らを「一般大衆」として相対化してみせ、なおかつそうでない何者かを批判するスタンスに立つという点において、すでにインテリである。

つまりは自らを「大衆」であると自己定義した時点で、「大衆」ではなくなるという「嘘つきのクレタ人」に相当するパラドクスがあるのだ。逆に言えば、自らを「大衆」ではない、「大衆」から一歩抜きん出ていると錯覚させるところに現代の「大衆的」なマーケティングは存在する。その「一歩」の踏み出し方が多様であるがために、ロングテールの消費動向が形作られることになる。

しかし双葉社の視野が捉えようとする「大衆」は、そのようにあざとく作り出された、新たな「大衆」ではない。

双葉社にとっての「大衆」とは、週刊大衆という名の週刊誌を手に取り、なおかつその大衆という語になんら批判意識を持たない読者である。それは現代において、「層」としてはほとんどあり得ない。「層」としてはあり得ないが「瞬間」としてはあり得る。我々それぞれは、ごく伝統的な、従来型の「大衆的な」マーケティングに取り込まれることを肯う「瞬間」を有している。

それは双葉社による週刊大衆の定義である「娯楽」雑誌という言葉と、ほとんど同値である。「娯楽」という語も死語に近いが、それは生活の時間、また情報のすべてをオンとオフ、つまり仕事と娯楽に二分するところからくる。

小説推理は、このように「大衆的な」瞬間を持つ我々の「娯楽」を形作る。「大衆」としての我々は、「娯楽」においては「オフ」なのであり、すべてを娯楽提供者に委ねる。

このような娯楽提供者は、オフ状態の「大衆」の代わりにすべてを思考することになるため、極めて饒舌となる。いわく「夫婦、親子の絆の確かさを問う短編シリーズ」、「クスッと笑えてほろっと泣けるハートウォーミングミステリー」、「彼女たちの “幸せ“ はどこにあるのか?」、「すべてはコインの裏表なのか? 赤道直下のクライム・ノヴェル」。

金魚屋プレスが小説推理に期待することは、これら小説タイトルの肩に付けられた惹句が、すでに「書評」の域にまで達することである。読者がそれを読み、感じ、評することをも前もって編集部が肩代わりすることで、究極の “オフ“ の娯楽が実現するのを見たい。

■ 幽とは(メディアファクトリー 不定期刊) ■

怪談専門文芸誌である。雑誌特有のカルチャーを打ち出すにあたっては、このような特化はたいへん有利に働く。また、ページをめくっている間、怪談の雰囲気というものが持続するという意味では、そのカルチャーに浸りたい読者にとってもよいものだろう。

怪談に特化するということは、日本の文学にとっての怪談の位置づけが必要になる。幽のサイトでは、「日本古来の文化である『怪談』を切り口に、文藝作品、怪談会、絵物語の世界など、この世とあの世の境界線(ママ)揺らぎたつ物語をさまざまな角度から紹介」するとある。

ホラーは日本にかぎらず、どこの国にも見られるものだ。だが「怪談」は確かに、日本古来の文化であるかもしれない。そこにあるものは怖ろしさより、哀れさが先に立つ。哀れさは「もののあはれ」に通じるだろう。それは人間の認識を超えた「奇異(くすしあやし)き」ものとして「物のあるかたち」をとらえることであり、もののあり様が「この世とあの世の境界線をふと揺るがせる」ことに心を震わせる。このような「あはれ」は日本文学の根源にも触れる。

同じくサイトに書かれている「潤いと陰影に富む『怪談のある暮らし』を提案していきます」というのも、「間接照明によって潤いと陰影に富む『畳のある暮らし』」を思わせる。谷崎潤一郎の『陰翳礼賛』を引くまでもなく、日本の文化や美意識にとって光と陰のあわいは重要なファクターだろう。それは「この世のあの世の境界線」を揺るがせるものであり、そういった装置としての「怪談」を考える、ということになろうか。

「怪談のある暮らし」といえば、何かの冗談のようだが、「この世のものならぬ何かにいつも感応している」暮らしというのは、ひとつの文化のあり方として、なかなかラディカルな提言かもしれない。そもそも文学というのは、そういうものだ。恋愛であれ、宗教であれ、遠い過去の時代であれ、殺人事件の謎解きであれ、非日常的なる何かに感応して物語は始まるのだが、その非日常が日常の陰から覗いているというなら、純文学と呼ばれるものすら射程に入る。

ならば金魚屋プレスが幽に期待することは、このような怪談カルチャーをより薄く広く、日常レベルぎりぎりまで押し広げることで、日本文学における「怪談的なるもの」をよりラディカルにすくい取ってもらいたい。

そのためには、日本の作家であるかぎり怪談は必須の要素である、と決めつけるのもいいのではないか。怪談とおよそ縁のない作家たちにも無理矢理、怪談を書かせる。怖さが抽象化・一般化され、あわや普通の文芸誌となりかけたところで、鮮やかに身をかわして怪談専門誌に立ち返ってもらいたい。

座談会、ではなく「怪談会」を開いているような幽ならば、それはできると思う。それこそ顔の見えるメンバーで構成されるカルチャーであり、すべての書き物をその「怪談性」によって評価する、というのが面白いだろう。あやふやな「文学性」で評価が決まっている「文壇」とやらの方が、よほど怪しげで怖ろしいと明らかになるかもしれない。

■ 怪とは(角川書店 季刊[ムック]) ■

世界で唯一の妖怪専門誌。世界妖怪協会という組織が関わることもあってか、想像以上のレベルである。もっとも「妖怪」が世界的にどのような解釈をされているのか、たとえばイギリスの妖怪(妖精でなく)、北欧の妖怪(魔物でなく)というのは、厳密にはよくわからない。異国人同士、互いに同じものについて語っているつもりで、まったく違ったイメージを抱えている可能性はないか。ただ、何となく怪しい、現世において実在が疑わしいもの、というのは世界共通に存在するだろう。

これが、その実在を信じようとする人々の組織であり、雑誌であるとは必ずしも言い切れない。共同幻想を抱えるに至った人間の営みに注目する、という学究的な態度もまた、あり得る。(それでも長年、その研究に携わる人々は、どこかでやはり信じているに違いあるまいが。)怪が民俗学の雑誌でもあるという自己規定は、その意味で突飛ではない。

特に日本古来の文化と結びついた「妖怪」に関する雑誌ということで、考えてみれば時代小説誌と同様の広がりを持ち得る。いや、現代の「怪」も入れれば、それ以上かもしれない。「怪」なるものを定義すると、物事を怪しむ感情がある集団の中で湧き、解明しつくせないものが残ることをどこかで肯定する、そういう集団の深層心理そのもの、ということになろうか。

雑誌 怪が源氏物語や人の噂、天変地異といったものを特集に取り上げるのは、したがって少しも無理ではない。少なくとも一般文芸誌の震災特集よりは腑に落ちる。

金魚屋プレスが怪に対してさらに期待することは、人はなぜ怪なる感情を必要とするのか、という問いへの答えを明確に覗かせてほしい、ということだ。もちろんそれは精神分析に近づき、怪なるものを肯定し、そのまま楽しむ第一義のコンセプトから外れてしまう怖れも生じる。

しかしその姿勢は怪をよりメジャーな場に押し上げ、とりわけ子供の教育という側面で、怪なるものをどう捉えるかの助けになると思う。メジャーな場所で日を浴びたりすると、妖怪が堕落し、溶けてなくなってしまうだろうか。いや、人の無意識というものは根深く、そんなに簡単に変わるまい。決して変わらない、根源的に暗いところへ目を向けさせることは、とても啓蒙的なことだ。単なる好き者の集まりだと思われたままでいるのは、あまりに惜しい。

斎藤都

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■