かわいくて手にとりたくなる。品もいいし、電車の中で開いていても恥ずかしくない。それはよく考えると、とても得がたいことだ。スマホだらけの電車の座席で、文○界とか群○とか読んでる人はまず見かけないし、いたらちょっと距離を置いてしまう。ゲロとかトラブルに巻き込まれるのを避けるみたいに。いや、それらがオエッとくる雑誌だと言ってるのではなくて。

文芸誌はもちろんオエッときたりするものではないが、文学臭とか文学的アトモスフィアは時としてオエッとくるし、電車の中というシチュエーションで一人それを開いているというのは、メンドクサイ人かもという怖れを抱かせる。それは既成の紙媒体文芸誌がその来し方からどうしようもなく背負っているものが現代の日常にそぐわない、そのことに鈍感である人と察せられるということだ。

だからおうちで、あるいは大学の図書館で文芸誌を読んでいるというのは、何か事情があるのかもしれない、そもそも事情がなければ読んではいけないというものでもないし、と人に思わせるのだけれど、電車の中でわざわざ読むという人の目を意識してるのか無視しているのかわからないメンタリティが退かせるのだ。そしてそれはじつはオール○物や小説○ばるのような大衆文芸誌であっても同じである。

つまり書かれている内容うんぬんでなく、文芸誌というもののたたずまいがそうさせるのだと気づく。人は今、あらゆる情報を摂取する。数年前に比べて5倍から10倍の情報に接しているというレポートもあるぐらいだ。その情報の一部が文学だからといって、文学に触れているからといってサベツされる筋合いなどない。誰のスマホに何が映っていようと、気にされることなどない。

スマホを見る人たちの列に混ざってもオサレに開ける小冊子は、内容的には文芸誌といえるものだが、オサレであることに変わりはない。人の読んでいるものの内容に誰も関心がない今だからというばかりでなく、そこにレトロな、つまりそれだけで人を納得させる美意識がはたらくからだ。小冊子というものがあった、それは小冊子でなくてはならないものであったと思い出させる。

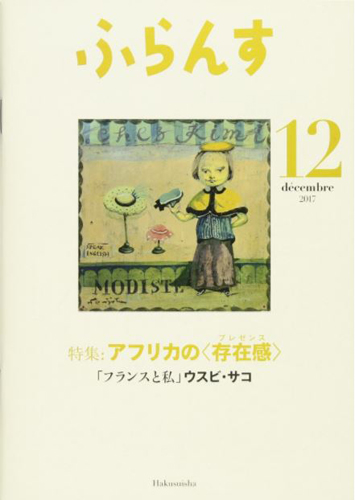

そして、ふらんす。フランスが特別な文化の香りを発揮しなくなってから、ずいぶん経つ。若い人たちには、それがかつて特別な国であったということも理解しづらいかもしれない。何しろ仏文科というものが大学から消えている。しかし考えてみれば、なんでよその国の文化について学科を立ててまで修めさせる必要があるのか、問われる時代ではあるのかもしれない。

そうすると「ふらんす」はすでにフランスの意ではないだろう。日本における、日本語によってとらえられる、フランスから連想されることども。そんなことに違いあるまい。平仮名の「ふらんす」といえば「ふらんすへ行きたしと思へども / ふらんすはあまりに遠し(萩原朔太郎)」に決まっている。そこに「ふらんす」はあって、フランスはなくていい。ただ遠いところがあれば。

時代が変わっても、状況が変わっても、私たちにはそういう遠いところが必要なのだ。文学は本来、遠いところを措定してはじまるものであったので、制度とか賞とか原稿料とかは現世の些末事に過ぎない。確定申告とか辞令とか年金制度と同じ程度には必要で、しかしなくて間に合うならそれでかまわないみたいなものだ。遠いところのように目的になることはない。

長岡しおり

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■