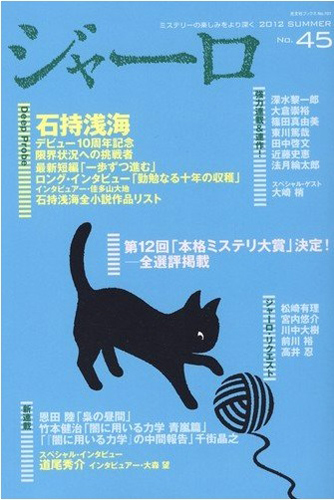

知らない作家はいるものだ。石持浅海という作家が特集されている。特集までされているからには評価が高いのだろうが、こちらの勉強が足りないのか、それとも現在の細分化状況からなのか、名前を聞いたこともない。

石持浅海は、いわゆる本格推理作家として知られているそうだ。本格とは、欧米で推理小説が生まれたときの基本的な形態であるらしい。つまり謎 = ミステリがあって、探偵がそれを解決するというやつだ。最初から犯人がわかっていて、解決までの心理サスペンスを楽しむ倒叙型( 刑事コロンボがその例 )と違い、答えは最後に示される。

ジャーロの今号では石持浅海を「限界状況への挑戦者」と呼び、その最新短編「一歩ずつ進む」を掲載している。確かに状況設定はなかなか切羽詰まっており、ムダがない。

主人公は理系の研究者で、独身の独り暮らしである。あるとき自分の留守中に、愛用の青いスリッパが揃えられていることに気づいた。最初は気のせいかと思ったが、どんなに蹴散らしておいても揃っている。他人が入った形跡はない。そのうちには、スリッパがじりじりと玄関から離れて進んできた。今では部屋の中央近くで揃えられ、部屋の奥へと向いている。

主人公はそれを同僚に話し、二人して主人公の部屋にやってきた。ごく短時間、部屋を空けただけでもそれが起きるのか、実験などする。結果は同じだった。ほんのわずかの間にもスリッパは揃い、部屋の奥へと歩を進めている。まるで「だるまさんが転んだ」状態だ。

この辺りから読者は俄然、この状況に惹きつけられてしまう。いったい誰の、どういうトリックがあって、またその目的は何なのか。

結論から言うと、この読者のわくわく感や期待は、悪い意味ですべて裏切られる。理系の研究者の話であるのに合理的に説明のつくトリックなど何もなく、いわば「超常現象」といったことで片付けられてしまう。これは単に「本格ふうの設定」を楽しむしかない幻想小説に過ぎず、ミステリですらない。

本格というのはルールであり、ゲームである。ルールに従わなくては、そのゲームは楽しめない。登場人物は二人で、最初に主人公が首を傾げてみせている以上、犯人は本来、同僚の方でなくてはならないはずだ。

あるいはまた主人公が重大な秘密を知っているくせに、それを読者に隠すからには、主人公の精神疾患など説得力のある理由付けが必要だ。その精神疾患から超常現象が起きているがごとき錯覚が生まれたというなら、まだわかる。それを同僚が解き明かしたというなら、探偵役がいつのまにか主人公から同僚に移っても理解できる。

掟破りでゲームそのものをひっくり返してしまうのならば、少なくとも本格、本格と吹聴するのは控えるべきだろう。

池田浩

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■