「詩人と呼ばれる人たちに憧れている。こんなに憧れているにもかかわらず、僕は生まれてこのかた「詩人」にお会いできた試しがない。・・・いつか誰かが、詩人たちの胸ビレ的何かを見つけてくれるその日まで、僕は書き続けることにする」

「詩人と呼ばれる人たちに憧れている。こんなに憧れているにもかかわらず、僕は生まれてこのかた「詩人」にお会いできた試しがない。・・・いつか誰かが、詩人たちの胸ビレ的何かを見つけてくれるその日まで、僕は書き続けることにする」

辻原登奨励小説賞受賞の若き新鋭作家による、鮮烈なショートショート小説連作!。

by 小松剛生

自販機の孤独

その売れない自動販売機はとある県境の田舎道にぽつんと建っていた。

自動販売機にも様々な種類があるが、その自販機は缶ジュースを取り揃えた一般的なものだった。

一週間に一度、取り扱い業者のトラックが商品の入れ替えに訪れるため、品揃え自体は決して悪くない。

これが売れない。

驚くほどに売れない。

全くもって売れない。

周りには田んぼが並んでおり、民家は遥か遠くの点として景色の隅にある。

夏のこの時期、夜になれば忍耐強いアマガエルたちと少し慌てんぼうのスズ虫らがぎっちょぎちょ下手くそな演奏会を催している、そんな場所だった。

ある意味では賑やかである。

ところが売れない。

やはり売れない。

(もう一度)売れない。

ときおり通りすぎる四輪車が立ち止まってもよさそうなものだが、そんなこともなく朝と昼と夜が自動販売機の周りで繰り返されるのみだった。

変化といえば先にも言ったとおり、業者が訪れるほんの一瞬である。

それも長い目でみれば日常化してしまうようになり、売れない自動販売機はただただ沈黙を守りながら佇んでいるのだった。

あるときのことである。

何の因果だか知らぬが突然、その自動販売機に自我が芽生えた。

その突然さといえば週末の雨のようであり、もしくは九番打者のエンタイトルツーベースのようでもあり、または……もういいか。

――退屈だ。

自我をもつとは厄介なことだ。

もったおかげでもたなくてもよい退屈さをもてあそぶようになってしまった。

性別はないが「売れない自動販売機」では呼びにくいために今後は「売れない彼」と呼ぶことにする。

決して男女差別しようというような意図はない。

売れない彼はすっかり退屈になってしまった。

――あのおっちゃん、まだ来ないかな。

たまに来る業者の人間は決まって、腹の出た中年の男だった。

脂でぎらついたおでこを光らせて、何が楽しいのか商品を交換しながら「よほい、よほい」と歌うようにして缶を交換してゆく。

「お前は今週も売れなかったんだなぁ」

売れない彼は自我をもったことにより、その「お前」が自分のことを指している事実に気がついた。

――俺の自我に気づいているのか?

「このサイダーなんか東京のほうではバッタみたいに売れてるんだけどなぁ。今じゃみんなダイエット、二言目にはダイエットだ。カロリーゼロが良いんだとよ。俺に言わせりゃ炭酸飲料っていうのは身体に悪そうな味をしているから美味いと思うんだがね。お前、そう思わないか?」

――味覚のない俺にわかるはずがないだろ。

どうやらそれらは全て、男の独り言のようだった。

田舎の自販機を廻る毎日を過ごしていくうちに退屈を紛らわす術のひとつとして、独り言を呟く方法をとっているということか。

――しかし俺にはそれすらできん。

売れない彼は悩んだ。

一体どうすればこの退屈を葬りさることができるのか。

いや、完全に消すことはできなくても薄れてくれればいい、それだけでずいぶん楽になれる。

――自我をもつのも楽じゃないな。

人間と違ってまだ脳みそがないから楽かもしれん。

これであの複雑な仕組みをした身体と脳みそなんか手に入れたとしたら、さぞつらいだろうに。

売れない彼は退屈と闘いながら人間たちの悲劇に、静かに同情したりするのだった。

夏も終わりに近づいた。

ぼぼぼ。

ぼぼぼ。

トラックのエンジン音とともに、いつもの業者が売れない彼に近づいてきた。

――おや。

人はいつもと違っていた。

髪を茶色に染めた若い男が、何も言わずに黙って商品を入れ替え始めた。

――おっちゃんはどうした?

今ほど彼は言葉を発する手段が欲しいと願ったことはなかった。

そのありったけの自我を振り絞って「おっちゃんはどうした?」と訊きたかった。

しかし彼には口も、喉も、舌もなかったのだ。

ガコン。

最後の缶が彼の中に転がり込んでくると、若い男はさっさとトラックに乗り込んで荒れた一本道をあっという間に走り去ってしまった。

彼は思った。

――静かだ。

普段は感じることのない妙な静けさを彼は感じた。

自分がとても孤独な存在だという事実に、今さらながら彼は打ちのめされていた。

目があれば泣くこともできただろうにそれすらもできずに、涙の代わりの蛍光灯をぶぉんと深い夜に響かせるばかりだった。

――おっちゃんはどうしたんだ?

いったい中年の男の身に何があったのか。

それが売れない彼にとっては果てしない謎として残った。

なにしろ他にやることなどないのだ。

考えることだけはいくらでもできたために売れない彼はそれから一週間というもの、そのことばかり考えていた。

仕事をクビにでもなったのか。

何か大きな事故にでも遭ったのか。

それとも男の家族が大きな事故に遭ったのか。

逆になにかしら男が事件を起こしたのか。

残念ながら、彼が真相を突き止めるには再び「おっちゃん」がやってきてその独り言から推察するしかなかった。

それは不思議な一週間だった。

長くもあり、短くもあった。

すでに畦道にカエルはいない。

だんだんと秋の風が稲を黄金色に染めようと、ゆっくりと、しかし確実に訪れようとしていた。

ぼぼぼ。

ぼぼぼ。

トラックがやってきた。

――おっちゃん。

彼はそのドアから突き出た腹がひょっこりと顔を出すのを待った。

その瞬間、確かに彼は退屈も孤独も忘れていたのだった。

――おっちゃん。

ドアが開いた。

おわり

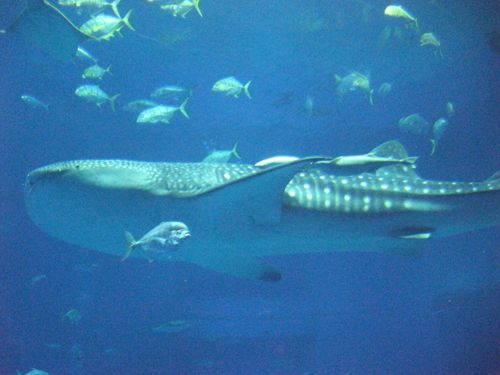

ジンベエザメとカルティエ

僕らには指輪が必要だった。

アキラと待ち合わせの時間は11時だったはずが12時になり、さらに12時半に修正された。二人とも寝坊したからだ。僕のほうが先に銀座駅に着いて、プラザのビルの8階でジンベエザメの食事風景を撮影した美しい映像が15分上映されることを知って、ひとりでそれを観に行った。映像にはサメの他にヒトデや海亀、クマノミなども映されていた。イカが波に揺られながら眠る様子がとても美しくて、僕はすこし泣いた。

アキラと会うことができたのは銀座駅C9の地上出口だ。

「姉御(最近は彼女のことをそう呼ぶのが僕のマイブームとなっていた)、お疲れ様です」

彼女は返事の代わりにうなずいた。反応があるのは機嫌の良い証拠だ。夏だった。気温は36度を超えていた。

「指輪が欲しいの」と、彼女は言った。

僕らは普段は渋谷や池袋、下北沢で遊ぶような、世界に凡庸さを増やすことしかできないような日本の若者で、銀座はどちらかといえば、僕らよりももうすこし成熟した大人たちの遊ぶ街だった。そんな僕らが今日ここへ来たのは、そこでしか食べられないかき氷を食べるためであり、指輪を買いに来たわけではなかった。

「ゆびわ?」

「そう、必要なの」

僕はうなずいた。機嫌の良い証拠として。

まずは当初の目的であるかき氷を食べることにした。思ったよりも混んでいて、10分ほど並ばなければならなかった。対応してくれた店員さんは端正な笑顔がこぼれ落ちそうになるのをこらえるかのように、くしゃっと顔を歪めて僕らに「ひとつ800円になります」と言ってくれた。端正なその顔立ちは歪んでいても端正さをひとつも失っていないことに僕は驚いた。彼女が店員さんに惚れてしまわないだろうかと心配になりながら財布を取り出した。

並び始めの10分間はお互いの愚痴であっという間に終わってしまった。僕らにはいつも何もしないで待つ時間が少なすぎるのだ。彼女は以前に付き合っていた彼氏について話した。よほどひどいことを言われたらしい。

「そんなの僕に言ってくれたら、すぐにそいつの足をとってアキレス腱固めをしてやるのに」

「でもあの人、中国拳法の有段者らしいよ。身体も大きいよ」

それを聞いた僕はとりあえずアキレス腱については諦めることにした。代わりにそいつに追いかけられたときに、どうやって彼女を連れて逃げようかということについて考えることにした。

かき氷を食べ終えた僕らは指輪を追い求めてさっそくカルティエに入ってみることにした。ガラスのショーケースに納められた指輪はもちろん、店内に等間隔に並べられた店員さんたちも綺麗なシャツをさっそうと着こなし、輝いていた。僕らがショーケースの中を覗き込んでいると、そのうちの一人が声をかけてきた。

「なにかお探しですか」

「ペアの指輪を」と、彼女の代わりに僕が答えた。

「お好みなどはございますか」

「そんなに派手じゃないやつのほうが」

でしたら、こちらなんていかがでしょう。

店員さんがすすめてくれたのは小さくシダの装飾の入れられた、確かにシンプルでそれでいて素敵な指輪だった。ひとつ、16万円。僕らの予算はふたつで5万円だった。

「ステキですね」と、アキラが言って、店員さんも嬉しそうに「ハイ」とうなずいた。並べられている指輪は全て、ひとつ10万円以上するものだった。

僕らは店を出た。諦めてはいけない。銀座にはカルティエしかないわけではない。そう自分に言い聞かせながら次に入ったブルガリも、店の名前は忘れたけどブライダル専門のアクセサリーショップも、カルティエの値段と大して変わらなかった。二人とも額には汗をかいて、僕は持っていた団扇でアキラを仰いであげた。

「姉御、あきらめちゃいけない」

「そのとおり、あきらめちゃいけない」

相手は何も中国拳法の使い手というわけではないのだ。諦めてはいけない。

僕らは、さっき僕がジンベエザメを見たビルに戻った。そこにもジュエリーを扱うお店があるのだ。

「サメを見よう」

「でもさっき見たんでしょ」

「もう一度見たいんだ。見よう」

エレベーターに乗った僕らは再び上映会に参加した。今度は泣かなかった。

下の階に降りた僕らは、キスというジュエリー専門店に入った。店員が二人しかいない、小さな店だった。そこはミッキーやドナルドなど、ディズニーキャラクターをモデルにした指輪が数多く展示されていた。店員さんの最初の質問も、他の店とはちょっと違った。

「どのキャラクターがお好きですか」

彼女はドナルド、と嬉しそうに答え、店員さんはドナルドデザインのジュエリーが並ぶ棚を紹介してくれた。それら商品のタグには1万円から3万円ほどの値段のものばかりだった。僕らは僕らのいるべき場所にたどり着いたのだ。アキラは店員さんのすすめる指輪をはめてみたり、指輪のサイズについて聞かれたりしていた。

「さっき測ったお店では10号って言われました。でもブライダル用でした」

「でしたら、もしブライダル用でないのであれば、もう少し大きくてもいいかもしれませんね。付けたり外したりする機会が増えるかもしれませんので」

その店員さんの誘導は親切で的確だった。やっと自分たちのキャンプ場にたどりついた僕らにテントの設営や薪のくべ方について、わかりやすく解説してくれるガイドそのものだった。

「彼氏様(僕のことだ)もお肌が白いので、こちらなんかもよろしいかと」

そうやってすすめてくれた店員さんに慌てて彼女は「この人とのペアじゃないんです」

「え」

僕もそれに口添えした。

「僕のぶんじゃないんです。彼女と、もう一人の人とのペアの指輪を買いに来たんです」

僕と彼女は恋人同士ではなかった。ましてや夫婦でもなかった。

優秀なガイドは頭の切り替えも早かった。

「大変失礼しました。ではお連れのかたは本日はお付き添いということで」

「はい」

店員さんはその後、何もなかったように彼女との指輪の話に戻った。

僕は店員さんにこう訊いてほしかった。

「どのようなご関係なんですか」

「友人でも兄妹でもありません。でも僕は彼女のそばにいますし、ときどき彼女のそばからいなくなります。全力で彼女を守らなくてはならないんです」

「愛されているのですね」

「そうなんです」

でも店員さんとそんな会話をすることはなかった。

ここはウェルベックの書く小説の舞台じゃないし、僕らはあくまでも世界の凡庸さを増やすことしかできない日本の若者に過ぎなかった。

無事に指輪を買った僕らはその後、ディオールに行って今度は時計を見た。

60万、55万、137万。そんな数字のつけられたタグがたくさん並んでいた。僕と彼女はなんだかおかしくなってしまって、クスクスと笑いながら店を出た。恥ずかしさはいつの間にかなくなっていた。なぜなら、僕らはもう指輪を手に入れていたからだ。途中、イギリス風のバールに寄ってフィッシュ&チップスを食べながら、彼女と囲碁で勝負をした。彼女は囲碁も強かった。大きなハンデをもらっていたにもかかわらず、その日の勝負は1勝1敗に終わった。

別れ際、彼女が言った。

「またね」

そして僕らは当たり前のように別れた。次に会う約束もしなかった。

この文章を通して僕は何を伝えたかったのか。

答えはひとつだ。

世界にはいろんな人がいる。

ジンベエザメの頭の上にソニーの最新小型カメラを装着する人もいれば、アキレス腱固めの通用しない中国拳法の使い手だっている。恋人でも夫婦でも友人でも金持ちでもないのに、銀座にペアリングを買いに行く凡庸な二人の日本人だっている。

そのことをただ、知っておいてほしかっただけなんだ。

おわり

月

誰が言い出したか知らないが、僕らはあの公園を月と呼んでいた。

「月に行こう」

「3時に月で待ってる」

「今日も月で」

待ち合わせ場所の目印として、学校帰りの寄り道ついでに、単純に遊び場として、仲間内で毎日のように僕らはその月面に降り立っていた。クラスの中でも大した勢力があるわけでもないそのグループにおいては、その「僕らだけにしか通じない言葉」という限定的な響きが誇らしかった。

月はある遊歩道沿いのマンションに併設された小さな公園だった。

ジャングルジムと砂場、それにすべり台があったが遊具といえばそれくらいであり、ブランコと鉄棒はなかった。下手をすればそこが公園だということすら気付かずに素通りしてしまう可能性だってあったが、そういった突出した魅力のない部分という点でさえ、冴えない小学生以外の何者でもない僕らと似ているようで、愛着をもつ理由になった。当時、僕はブランコのない公園のような小学生だったのだ。

月に行かなくなったのは中学生になった頃だろうか。同じ教室内にいる女の子を意識するようになって、月面旅行をするほどの時間はなくなってしまった。部活や定期試験、貯めたお小遣いで服や音源や本を買うことで急に忙しくなった。

いつの間にか「青葉公園」という正式名称で呼ぶようになり、僕自身が素通りすることも増えていった。

月面着陸は遠い遠い過去の産物となった。

「それで?」

彼女はあくびをしながら寝返りを打った。

ベッドの上で語るにしてはいささか退屈に過ぎる話だったかもしれない。丸見えのお尻を隠そうともせずに、その細いまぶたを僕に向けた。

「僕はごく普通の高校生になった」

おわり? と彼女。

おわり、と僕。

時刻は午前1時を回っていることをテーブルの上にある置き時計が教えてくれていた。僕は黙って彼女の無防備なお尻に毛布をかけた。それを受け入れながら今度は彼女のほうが口を開いた。

「そういえば昔、左回りの時計を見たことがあるよ」

「左回り」

「そう、文字盤の並びは普通の時計なんだけど、長針も短針も逆に回るから時計としては使えないの。お店の職人さんが冗談の意味で作ったんだって。でも今思えばさ、案外冗談じゃなかったのかもね」

「どういうこと」と訊いた。

「たぶん、それを作った人もさ。昔はあなたと同じように「月」的な場所をもっていたんじゃないかな。その頃に戻りたかった、とか」

「逆回りの時計をつくれば時間が戻るとでも?」

「さあ」

でもね。

世界中の憂鬱を嘆いているかのような大げさなため息をつきながら、彼女は続けた。

「みんな、もう一度月に行きたいんだと思うよ」

外は照明を消した部屋よりもいくぶん明るくて、小窓から射し込んだ夜の光が彼女の丸い背中を照らしていた。夜が僕たちの秘密を暴こうとしているかのようだった。

「君は」

彼女に訊いてみた。

君はどうなの。

あたしは。

「ブランコのない公園は嫌だな」

少しホッとした。

僕には左回りの時計を作る技術も、ロケットを設計するだけの資金もなかったからだ。時計は1時12分を指していた。秒針が右に揺れるのを彼女の肩越しに見ていた。

おわり

(第15回 了)

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

* 『僕が詩人になれない108の理由あるいは僕が東京ヤクルトスワローズファンになったわけ』は毎月24日に更新されます。

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■