ところで(中略)〈近代〉の中に俳句自体を膠化させてやまない一つとして、「私性」の問題があって(中略)この形式が完璧な虚構化=私性の無化、とでもいうべき普遍においてリアリティを得られるか。(中略)近代の高浜虚子から山口誓子、富沢赤黄男、中村草田男、金子兜太等と、大なり小なりに自らの私性を拠りどころにすることで俳句営為を果たしてきたと言えよう。高柳重信の形式と言語においても、私性の叙情と耽美が流れることで、一つの微妙な通俗性が含まれることを否定出来ない。

しかし、加藤郁乎においては、私性の否定として、遂に「不在」が語られる、もしくは「不在」そのものが主を演じる、それ以外の何物でもないようだ。(中略)言葉をかえれば不在という在があるのである。(中略)加藤郁乎はそのことを別自我とも言っている。そこに「不在」が在ることは、自我はかぎりなく〈他者〉として捉えられていくことであり、そういう〈他者〉をうつす鏡としての俳句形式は、近代の叙述様式から、なお一歩、念願の虚構完体へ接近したのではないだろうか。すなわち俳句形式は、〈近代〉を蹴上がる試みとして、私の手から離れて、彼の手のうちに落ちようとしたのである。(中略)そこでは不在の在としての「鏡通信」と呼ぶ、いわゆる彼の手による自我の霊化現象が試みられている。

(安井浩司『放物線の行方 加藤郁乎以後の俳句』)

「〈近代〉の中に俳句自体を膠化させてやまない一つとして、「私性」の問題があって」とあるように、安井浩司は近・現代俳句における「私性」(自我意識)の重要性を的確に認識している。近・現代俳人の多くは、なんらかの形で俳句に自我意識を交差させることでオリジナリティを表現してきた(【図01】参照)。重信は作家の自我意識が生み出した新たな俳句形式を俳句定型に対峙させたわけだが、俳人の「自我意識+形式」を「俳句+定型」と同一構造にまで昇華すれば、もはや「俳句+定型」に戦いを挑む必要はなくなる。また重信ほど強い自我意識を表現の拠り所にしなかった大多数の俳人もまた、いずれ「俳句+定型」に「俳人の自我意識+形式」が呑み込まれてゆくのが普通である。

俳句が日本人の集団的無意識総体である俳句定型としてアプリオリに存在している以上、極論を言えば個人がそれに戦いを挑むのは無駄である。そのためいわゆる伝統俳句派の俳人たちは、作家の自我意識を限りなく希薄化させて俳句に同化し、いわば俳句の現世的肉体である定型に忠実に作品を詠んできた。それにより俳句の原点を捉えようとしたのである。正岡子規の写生俳句はそのための有効な方法論である。子規は何も考えず目に映った風物を限界まで詠めと命じた。この方法を忠実に実践すれば、作家の自我意識は希薄化して集団的無意識総体である俳句に限りなく接近し、俳句の原点に到達できる可能性が生まれる。芭蕉の「古池」や子規の「柿食へば」は俳句文学の原点を示唆する作品である。

ただ無防備に俳句の原点に留まることは、必ず停滞と堕落を引き起こす。定型の陥穽に意識的でなければ、たまさか名句、秀句が生まれることはあっても、現代作家としての独自性を持続的に表現できないのである。前衛俳句はこの〝定型の陥穽〟に真正面から戦いを挑んだ優れた文学運動である。また明治維新以降の日本文学のアポリアは、世界的文化普遍者である欧米型自我意識をどのように作品に取り込むかにあった。自由詩や小説はいち早く自我意識文学化を果たしたわけだが、その底流には短歌・俳句文学に代表される、日本文学の基層である集団的無意識総体が存在している。前衛俳句運動では近代的自我意識と、古代から続く日本文化の基層が鋭く対立している。わたしたちが後期新興俳句から前衛俳句運動にかけての俳句界の動きに注目する由縁である。

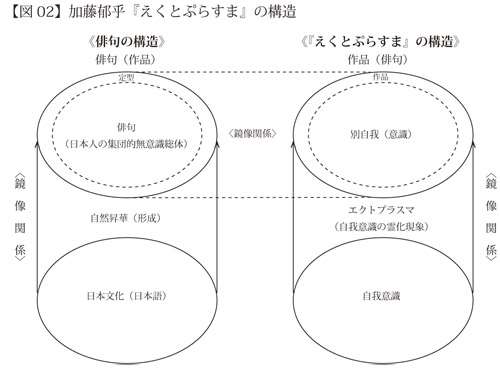

【図02】は「加藤郁乎『えくとぷらすま』の構造」を図化したものである。「えくとぷらすま」(エクトプラズムとも言われる)は神秘学の用語で「霊的昇華現象」といった意味である。オカルティズム用語を使用していることからわかるように、『えくとぷらすま』での郁乎の試みは極めてアクロバティックである。なぜ曲芸的になるのかと言えば、俳句は欧米型の論理(維新以降のわたしたちはこの世界標準に従って物事を考え表現せざるを得ない)では説明しきれないからである。

俳句(+定型)は俳句文学の絶対的主体である。しかしそれは日本人の集団的無意識総体であり、自我意識といった輪郭を持たない。無人称の俳句主体に俳人の自我意識を対峙させてもその真姿は明らかにできないのである。俳句主体の姿を浮かび上がらせるためには、俳句主体の鏡像(相似型)としての〝別自我〟を人工的に作り上げる必要がある。いわば和製の霊的昇華現象が求められるのであり、郁乎はそれを『えくとぷらすま』と正確に平仮名で表記している。

安井が読み解いたように、郁乎は『えくとぷらすま』で自我意識の霊化現象を行っている。それは郁乎の自我意識が作り上げた「別自我(意識)」には違いないが、限りなく私性を剥奪されている(縮退している)という意味で無人称の俳句主体と相似の鏡像関係にある。この別自我による作品の生成は、俳句主体の俳句生成に限りなく接近している。俳句主体と同じように、無人称の主体が作品を生成しているのである。

安井は『えくとぷらすま』について、「俳句形式は、近代の叙述様式から、なお一歩、念願の虚構完体へ接近した」と書いているが、それは俳句主体(俳句+定型)の根底の不在が露わになったという意味でもある。現象的には日本人の集団的無意識総体だと捉え得るが、俳句主体を成立させている明確な根拠など存在しない。だからこそ強い自我意識を持つ俳人たちは俳句定型に戦いを挑んできたのである。しかし郁乎は自我意識の極限的希薄化(縮退)によって俳句主体と相似の主体を作り上げ、その虚構性に肉薄した。『えくとぷらすま』の郁乎作品は崩壊間際にあるが、それは俳句の現世的肉体である定型を剥ぎ取った時に現れる、俳句の〝真姿〟だとも捉えられる。

ただ『えくとぷらすま』は俳句の存在様態を明らかにするための試み(存在論)であり、重信が行ったような新たな〝俳句形式の創出〟ではないことに注意する必要がある。よく知られているように『えくとぷらすま』以降の郁乎は、「やっぱり俳句はむづかしい」と呟いて伝統的な江戸俳句へと急激に方向転換していった。それを安井は「俳句形式は自らが書くものではなく、けっきょくは書かれるものだ。加藤郁乎の『形而情学』、『牧歌メロン』が、終末の虚構完結をめざしつつ、それに反して文体化の道をたどったのは、書かれたからに外ならない」と批評している。郁乎は『えくとぷらすま』で俳句の真姿に肉薄したが、ゼロ地点から自らの俳句作品を書き出す際に、大多数の伝統派、前衛派の俳人と同様に〝文体化〟の道を選んだのである。

比喩的に言えば安井文学は、郁乎が踵を返した場所から始まっている。俳句主体は厳然として存在するが、その真姿は根底不在の不定形だとも認識し得る。禅の「無」の理論に極めて近くなるのである。では俳句定型や形式を含む一切の〝文体化〟を棄却して、俳句の存在様態にどのように肉薄すればいいのか。安井は「俳句形式における(郁乎が歩いた)文体論を克服し、その(形式自身における)存在論において俳句自らの運命を決定しなくてはならない」と書いている。

ここまで問題を押し進めるとき、もし私達が〝郁乎以後〟の〈俳句〉をなお求めてやまないとすれば、自らぼんやりと見えてくる死から再生への、仮の定式とでもいうべきものを得ることが出来るはずである。

‘俳句→作品

作品→’’俳句

仮の定式として、いわゆる俳句から作品へ、作品から俳句へ、という俳句認識における二重の施行性がくり込まれていなければならず、’俳句は’’俳句と決して同一ではないとする、つまり’俳句に対して完璧な虚構化(虚構の完了)が図られた’’俳句を得ることについてのみ、新しい表現論(もしくは表現史)を持つことが出来るだろうということである。

俳句から作品へ、作品から俳句へ、しかも出発の俳句と帰納の俳句が、同一の俳句形式において、その形式の表現論や存在論を異にして、別途に自らを認識することなどありうるだろうか。いや、ありえないだろうし、論理の無駄をあえて承知で私は言っているのだ。しかし、’’俳句と思われる虚構がもはや自らの不可能性の中にしか成り立ちえないとしても、表現史の極北を経た加藤郁乎以後、’’俳句の中にしか、〈俳句〉性と〈作品〉性という異体を同時に矛盾律として抱えた道はそこにしかありえないのではなかろうか。

(安井浩司『放物線の行方 加藤郁乎以後の俳句』)

「論理の無駄をあえて承知で私は言っているのだ」、「’’俳句と思われる虚構がもはや自らの不可能性の中にしか成り立ちえないとしても、(中略)’’俳句の中にしか、〈俳句〉性と〈作品〉性という異体を同時に矛盾律として抱えた道はそこにしかありえないのではなかろうか」という言葉からわかるように、安井の思考もまた、郁乎と同様の難しい局面に差しかかっている。

安井の「定式」にある「‘俳句→作品」は、『えくとぷらすま』の試みである。郁乎は俳句と相似の言語生成構造を人工的に作り出して俳句本体(俳句+定型)に対峙させた。俳句本体の絶対不可侵性は否定されたのである。ただ別自我が生成する「作品」は、「俳句」以前の審級にある。安井の言葉で言えば俳句は能動的に書くものではなく、受動的に「書かれるもの」である。俳句定型が俳句を生むのである。

俳句は俳句本体に俳人の自我意識が交差することで生まれる。つまり郁乎の別自我が俳句を生むには、そこに再びなんらかの形で作家の自我意識が作用しなければならない。郁乎の別自我単体が生成するのは、定型を持たない不定型の俳句の廃虚になるということである。そのため『えくとぷらすま』は、郁乎自身による「これは俳句である」という宣言が必要な「作品〈俳句〉」にならざるを得ない。それは「虚構完体」(安井)かもしれないが、虚構から実在へ俳句の審級を押し上げるためには、安井の定式にあるように「‘俳句→作品」から「作品→’’俳句」へと移行する必要がある。

俳句本体の根底の不在を露わにする「作品」というゼロ地点を通過して、「‘俳句」から「’’俳句」へどう移行するのかという問いが安井文学最大のアポリアである。郁乎は極端な自我意識の希薄化(の行使)こそが俳人が現代作家としての独自性を表出できる方途だという逆説を明らかにした俊英だが、このアポリアの前に〝文体化〟の道を選んだ。別自我に自我意識を交差させれば俳句本体と同じ構造になり、「‘俳句」と「’’俳句」はまったく同質のもの、すなわち従来通りの俳句定型(文体)で良いことになってしまう。しかし安井は「‘俳句」と「’’俳句」は相似でありながら、異質であらねばならないと考えている。

安井は「出発の俳句と帰納の俳句が、同一の俳句形式において、その形式の表現論や存在論を異にして、別途に自らを認識することなどありうるだろうか」と書いている。俳句本体や別自我に自我意識を交差させることではそこには到達できない。俳句本体と自我意識が対峙しない文学構造が必要である。「‘俳句」から「’’俳句」への移行は『えくとぷらすま』よりもさらに困難である。

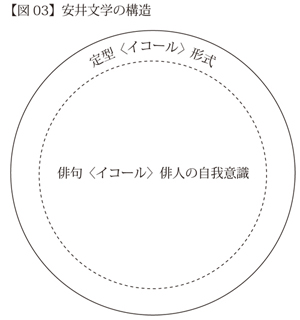

【図03】は「安井文学の構造」を図化したものである。単純だが安井文学の構造はこのようなものにならざるを得ない。この構造は一見すると、俳句本体に自我意識をぴったり重ね合わせ、「俳句即生活」を選ぶ伝統派俳人のそれと相似である。しかし伝統派俳人があくまで俳句主体に自我意識を従属させるのに対して、安井文学では「俳句」と「自我意識」、「定型」と「形式」がほぼイコールである。安井の自我意識が俳句であり形式(定型)を生み出す以上、それはメタ俳句主体、つまり「完璧な虚構化(虚構の完了)が図られた’’俳句」に接近することになる。それを安井は「精神のコスモロジーが、そのまま俳句形式の宇宙開を促す」(句集『宇宙開』「後記」平成二十六年[二〇一四年]刊)とも述べている。

この文学構造は安井の初期評論『もどき招魂 俳句にとって自然とは何か』(昭和四十五年[一九七〇年])で語られた、神楽の翁(俳人)による神(俳句)への憑依に近い。しかし程度の差はあれ主客の対立を軸にした重信-郁乎の前衛俳句以後を模索する安井に、もはや主客は存在しない。比喩的に言えば安井は〝俳句そのもの〟になろうとしている。相対化すれば、それはもちろん安井独自の俳句主体である。ただ俳句史上、ここまで俳句と一体化しようとした作家は安井以外にいない。またそれには言うまでなく、郁乎とはまた質の異なる秘儀が必要である。

■『空なる芭蕉』(平成二十二年[二〇一〇年])より■

樟の花天人修羅のいま静か

蛇結茨かたまり眠るキリストら

雁の空落ちくるものを身籠らん

花摺衣真我の少女に与えんや

月光や漂う宇宙母あおむけに

砂あらしエジプト十字となる人よ

天類や海に帰れば月日貝

安井の第十五句集『空なる芭蕉』の、安井自身による自選句である(『安井浩司「俳句と書」展』公式図録兼書籍所収)。これらの句を読んで、微かな苛立ちを覚える俳人は多いのではないかと思う。『空なる芭蕉』には「父逝けり春の深処に飯残し」、「うつぼぐさ人が初めの死を創り」、「先ず祖父が棒もて原海かき回す」といった、作家の意志や意味文脈から読み解ける秀作も数多く収録されている。しかし安井はそういった句を採らない。ほとんどの人にとっては現実離れした想像界(空想界)の、ある種の写生俳句ばかりを安井は選ぶのである。

それは安井自身が作り出した文学構造の中で、彼の自我意識が限りなく希薄化(縮退)していることを示唆している。安井文学の構造において自我意識は能動的に活動する主体ではなく、自我意識(俳句)が生み出す形式(定型)、すなわち作品をただ眺めているのである。安井の希薄な俳句主体は生き物のように蠕動しながら俳句作品を生み出し続けている。形式(定型)はあると言えばあるし、ないと言えばない。ただそこから生み出される俳句の言語的リアリティは、俳句文学がかつて経験したことのない質のものである。俳句文学の前衛の最前線は安井とともにあると言って良い。

■『宇宙開』(平成二十六年[二〇一四年])より■

廻りそむ原動天や山菫

鵺一羽はばだきおらん裏銀河

天文の明るさに在り冬すみれ

揺れるのみ働きもせず至高百合

祖父の背に蓮華をうつす幻燈や

千社札人影もなく増える秋

未明ふと月から白魚零れたり

万象の母のかたちや臼きのこ

浮上して下に見えるや冬銀河

天動の臼茸ひとつ回るかな

多くの俳人や読者にとって、長い間安井の俳句は気になる存在でありながら、いくら読み込んでも焦点を結ばない謎としてあったと思う。しかしそろそろ安井文学の成果を真正面から受け取るべき時期だろう。俳句界では伝統俳句と前衛俳句の区分、俳句は文芸か文学かといった議論、五七五に季語や切れ字といった問題が、悠久の茶飲み話のように繰り返されている。しかし少なくとも独立不羈の文学者を自認する俳句作家は、安井文学を読むことでそれらをたいがい解決し得るはずである。俳句はその本質から言って文芸であって良いが、もし〝俳句文学〟を求めるのなら、一人の作家がその探求に費やせる時間は限られている。(了)

鶴山裕司

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■