「カエルの王さま」は教訓や意図のわかりにくい話だ。それゆえ江國好みといえる。だが江國香織の多くの童話と同様に、ナンセンスというわけではない。江國香織のような強い観念ー逆説として示されるとしても、絶対的な何ごとかを求めるー作家には、本質的にナンセンスな作品はない。この「カエルの王さま」に対しては、だからむしろナンセンスへの挑戦が成されている。

美しい姫は池にまりを落とし、取ってきてくれたら何でもする、とカエルに約束する。取ってきたまりを持って逃げてしまった姫を追いかけ、カエルは姫と食卓をともにすることを要求します。父の王に約束は守るようにと諭され、しかしベッドでともに眠ることを求められ、姫はカエルを壁に投げつけます。するとカエルは王子の姿となり、姫と結ばれるのです。

この話の意図が見えにくい理由のひとつは、私たちが姫に注目しながら読むからである。お日様も驚くほどの美しい姫だから当然だが、その姫がカエルとの約束を破って逃げようとする。父王に諭されても、やっぱりカエルは気持ち悪い。その人間的な勝手さは理解しやすいだけに目に留まる。

そうして姫のわがままが爆発したところで、彼女は王子を手に入れる。勧善懲悪はどこへやら、ということだ。あなたでなければ自分をもとの姿に戻すことはできなかった、とまで王子は言う。美人はあらかじめ選ばれてある、ということを言いたいのだろうか。

だが勧善懲悪や教訓にこだわるなら、この王子はなぜカエルになったのか。書いてないから見落としがちだが、王子自身に落ち度はなかったのか。少なくとも「美しい姫に壁に投げつけられないかぎり人間の姿に戻れない」というのは、かなり懲罰的な内容に響く。

王と同様、小さなカエルとの約束は守るべきだ、と私たちも感じる。しかし見方を変えれば、誰かのかけがえのない何かを「何でもする」という言質を取って押さえ、美女の貞操までも要求する。それは小さなカエルではなく、王も逆らえない債権者ではないのか。

厚かましいカエルになるべくしてなったのかもしれない王子のことを、一番よく知っているのは従者のハインリヒである。心臓が破裂しないように3つの鉄の輪で締めつけていなくてはならなかったほどのハインリヒの心労こそがすべてを物語り、しかし何も語られてはいない、ということではないか。つまりはこの話の中心は、ハインリヒの鉄の輪なのだ。

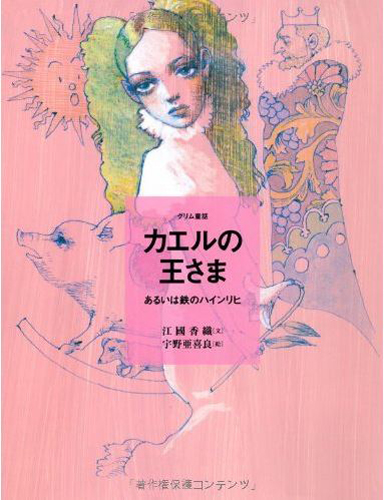

表紙も含めて挿絵は古びた木目の背景に、すなわち古びた語りに閉じ込められたように描かれている。姫と王子が馬車で行くとき、ハインリヒの鉄の輪は音を立てて弾ける。すると背景の木目はなくなり、白く解放されるのだ。よくわからない昔語り、その詳細は永遠に知れない。ただ、そこに囚われた者の強い観念と忠誠、情熱。私たちに近しいのはそれなのである。

金井純

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■