部屋、とりわけマンションの部屋は箱に似ている。と言うより、箱そのものだと感じるときがある。そして箱というと、そこからはみ出したくなる者とそこに籠もって充実したい者との二通りがあるように思う。前者は良くも悪くも社会を意識するタイプで、後者はその反対である。

社会などないところにも豊かな世界がある。豊かさそのものはむしろそこに拡がっているように思える。私たちは社会に目を開かれると同時に、その世界を失っているのだ、と思い出す。この絵本と呼ぶべき書物を開くことは、あるミニチュアのマンションの部屋ーあかるい箱ーを開くようなものだ。

そのマンションは奇妙で、越してきた家族の母親は気味悪がる。隣人と誰も顔を合わせないのだ。が、娘には見えている。隣りに住む美しいリリコが、そこへ遊びに来る人たちが。その部屋はときにジャングルになり、リリコが浮かぶ海にもなる。リリコの想念が強すぎて、実在化してしまうのだ。たくさんのプリンも出てくるし、雪だるまも並んでいる。

その部屋に集うのは、何かを待っている人たちだと言う。リリコは去っていった恋人を待ち続け、死ぬのを待っているおばあさん、世間に認められるのを待っている若者などがいる。そして主人公の少女も、前の学校で好きだった男の子からの手紙を待っている。待つものが来ないかぎり、すべてが宙ぶらりんの状態のまま、どこへも行けずに閉じ込められているのだ。

待つ者にとって、時は外側を流れる。少女はある日、自宅に帰れなくなる。そこには成長した自分自身と歳とった母親がいた。少女はリリコの部屋の住民となる。さまざまな想念が充満し、存在と非在が多彩な変化を見せる部屋。そこに閉じ込められるのは辛く、甘美なことではないか。

確かに私たちも、この部屋に見覚えがある。そこに閉じ込められ続けることは、外の時間の流れからすれば辛いことだ。だが一方で外の時間を忘れてしまうほどにその空間に自ら閉じ籠ることは、危険なことだ。その甘美はいつか何事かの訪れによって打ち砕かれるが、それが果たして何をもたらすのかわからない。

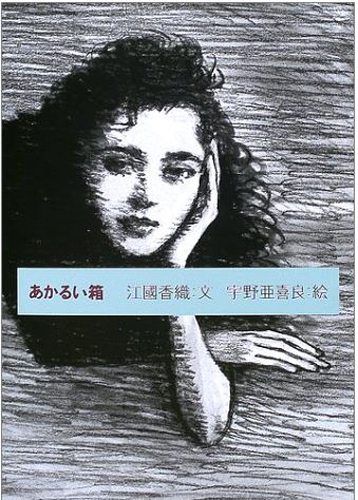

宇野亜喜良のイラストは、この既視感のある甘美を描き尽くしている。リリコの繊細で劇的な美しさはまさに宇野亜喜良で、しかしさまざまに豊かな想念の数々はまるで私たち自身が描いたもののように素朴なタッチで、まさに私たち自身の夢だ。子供時代には大人になるのを待ちながら、私たちはこういう世界に生きていたと思う。そして大人になって社会を知って、どうなったか。

いつかは出て行かなくてはならない箱ではある。生きている限りは、それがどんなに甘美であれ、待つことの辛さはやはり身を焦がしてゆく。好きな男の子から届いた手紙を手に、リリコさんの部屋に駆け込んでゆくと、当然のことながら部屋は空っぽである。この世で何かを得ることは、何事か大きなものを喪失することだ。ただ、それが暗いばかりの想念でなく、あかるい箱であった、という記憶は残るのだ。

小原眞紀子

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■