『ライク・サムワン・イン・ラブ』2012年(日本、フランス)

監督:アッバス・キアロスタミ

脚本:アッバス・キアロスタミ

出演:奥野匡/高梨臨/加瀬亮

撮影:柳島克己

上映時間:109分

アッバス・キアロスタミが日本を舞台に作った『ライク・サムワン・イン・ラブ』の加瀬亮は、映画のキャラクターにおいてこれまで描かれてきた「狂気」をともなう若者のイメージとは一線を画している。むろんこの映画が描いているキャラクターの恐ろしさは加瀬亮という俳優のもつ顔の造形や演技力、あるいは彼が構築してきた特有のイメージだけでなく、キアロスタミの構成するミザンセーヌやモンタージュによっても強化されていることは間違いないだろう。しかし、この映画の加瀬亮演じるノリアキが現代日本の若者像の一側面を極めて克明にとらえていることはここに強調しておきたい。そのイメージは、1990年~2000年代の俳優、例えば萩原聖人、いしだ壱成、窪塚洋介、オダギリジョー等が体現してきた新しい男性イメージの延長線上にありながら2010年代的な新しさを提示しているように思われる。2010年代に新しく現れた若者男性イメージとはどのようなものか。さしあたりその系譜を1970年~1980年代にかけて活躍した国民的アイドル沢田研二の映画における表象から考えてみたい。

沢田研二のスターペルソナは、映画外部のパーソナリティによって構築されている要素が大きい。すでに1960年代後半から70年代にかけてGSブームの中、ザ・タイガースのボーカリストとして国民的アイドルになってから後、ソロになった彼は、化粧や奇抜なスタイルでテレビ・イメージを巧妙に使いながらその中性的な美貌とミステリアスなイメージを視聴者に提示していく。そのスターイメージが1970年~1980年代的な新しい男性イメージに結実したのが長谷川和彦の『太陽を盗んだ男』(1979年)と森田芳光の『ときめきに死す』(1984年)だ。どこか知的な印象を与える端正な顔立ちと、周囲の存在を寄せ付けない孤独な存在感、それらが社会を達観しているような新しいキャラクターを構築したといってよいだろう。この「狂気」を内在する「危うい」キャラクターは、社会・文化的コンテクストにあわせて現在まで少しずつその様相を変えている。

戦前/戦後を連続してスターダムの頂点にとどまった長谷川一夫や森雅之、知的なイメージの系譜としては戦前期から活躍した上原謙から池部良、あるいは戦後に颯爽とスターダムに登場し「アプレ」的な若者像を肉体的に提示しスクリーンに権力への抵抗を表象した占領期的な三船敏郎のスターペルソナは、ポスト占領期よりアメリカニズムを体現する石原裕次郎の身体へと受け継がれる。彼らの他に1950年代以降の映画スターを思いつくままにあげれば、中村錦之助、市川雷蔵、東千代之介、津川雅彦、佐田啓二、鶴田浩二、大川橋蔵、仲代達矢、三国連太郎、勝新太郎、高倉健、渥美清、千葉真一、菅原文太等、女性に比べその戦後的な新しいイメージが明確に存在していなかったことによるバラエティー豊かなスターダムの編成は、TVの台頭とともに映画が斜陽化していく1960年代から80年代あたりにかけて、東映任侠映画や日活アクション映画、ピンク映画の流行、そして日活ロマンポルノといった枠組みでより性や暴力を前景化していく。軍国主義のプロパガンダ映画が作ったマスキュリニティは、敗戦と同時に一度弱々しさを表象することになるが、経済成長とともに男性俳優はマッチョなペルソナを取り戻していくのである。だからこそ、その中で沢田研二の創り出した映画のキャラクターはひときわ際立っていたように思う。

上述した両作品の沢田研二のキャラクターは、前提としての「社会」というものが物語の中に構造化された上での「危うさ」や「狂気」をもっているように思われる。特に『太陽を盗んだ男』では「大きな物語」としての社会に対峙しながら、孤独に世界を変革しようとする意志が見られ、『ときめきに死す』では孤高のテロリストを演じる沢田研二が、宗教家を暗殺するまでの閉鎖的空間を描写するが、ねじれた形で社会へ抵抗する強靭な意志が汲みとれるだろう(同時代的なキャラクターであげられるのは、長谷川和彦の撮った『青春の殺人者』(1976年)の「狂気」を剥き出しにしてみせた水谷豊だ)。1960年代から1970年代の政治・闘争的時代の残り香を漂わせながら、沢田研二の内側でシニカルに醸成される「狂気」は、直接的に社会へと向かっていかずとも社会へと回流する経路が見出せるのだ。

1990年代以降、新しい男性イメージを象徴的に提示した例として、黒沢清の『CURE』(1997年)で萩原聖人が演じたポストモダン的キャラクターがあげられる。もちろん映画とポストモダンは1980年あたりから積極的に分析されてきたが、バブル崩壊からオウム真理教や阪神・淡路大震災といった日本固有のコンテクストから90年代という時代精神を映画のキャラクターで体現したのが、記憶障害をもち他者と話すことで、その他者を殺人者へと変え猟奇殺人を繰り返す萩原聖人であった。彼は連続的な記憶を保持しないことにより、近代的自己同一性を保つことはない。彼のキャラクターはフレーム内を徹底的に空虚さで埋め尽くすほど、芯がない人間として描かれている。沢田研二に見られた外向的な「危うさ」は内面に沈潜し、そのあまりにも脆弱な身体性によって、それまでとは異なる魅力を放ちはじめる。とらえどころのない、何を考えているのかわからないような分裂性、偶然性、非連続性を基盤としたスクリーンの表層に浮遊する空虚で曖昧なアイデンティティーは、同時代の俳優、いしだ壱成、窪塚洋介、オダギリジョーなどが映画やドラマで演じたキャラクターにも見出せるだろう。マチスモの時代から遠く離れ、メディア・コンテクストが過剰なコミュニケーションを可能にすることで他者との距離感が大きく変質していく時代において、これらの美しさと空虚さをまとう繊細なペルソナをもつ俳優たちは、その曖昧なアイデンティティーをスクリーンの表層に漂わせながら、90年代的な空気を体現していった。人間のもつ闇や「狂気」が、中性的な顔や華奢な身体から放たれる繊細さや頼りなさと結びつくことによって、物語は、特定のキャラクターのなかに滞留する「狂気」が露呈するその瞬間に最高潮を迎える。沢田研二に見られた偏執症的なアイデンティティーは、90年代以降、スクリーン上を曖昧に浮遊しながら分裂症的なアイデンティティーを表象しはじめたのである。表層的で平面的なアイデンティティーを演じる俳優は、物語終盤で沈潜する闇や「狂気」を晒し、分裂症的に豹変することで物語に立体感を与えるのである。

例えば、黒沢清の『アカルイミライ』(2002年)で、他人とうまくコミュニケーションがとれずいつも何かにイラついている情緒不安定な若者を演じたオダギリジョーは、端正な顔立ちとは裏腹に、キレるとわけが分からなくなる「危うい」キャラクターを演じている。オダギリジョーは、『CURE』の荻原聖人と通底する予測不可能で虚無的な若者像を引き受け、彼の表象する「狂気」は、沢田研二や水谷豊がかつてみせた外向的な「狂気」のように社会やある対象に向かうことはない。彼の「狂気」はパラノイア的な持続をもつことなく、ひとたび放出されたとしてもその場だけで完結してしまうような行き場を失った「狂気」である。その飼いならすことのできない脆弱な「狂気」は、物語で重要なガジェットとなっている猛毒を持つアカクラゲのように美しくみえてしまうのだ。それでは、これらの系譜に『ライク・サムワン・イン・ラブ』の加瀬亮演じるキャラクターがどのように類似し、どのように異なっているのだろうか。

本作は、すでに現役を退き、翻訳や執筆をしながら悠々自適な暮らしをしている老齢の元大学教授、渡辺タカシ(奥野匡)が、妻に先立たれた孤独からか知人が経営するデートクラブで女子大生を指名することから、その女子大生である明子(高梨臨)とその彼、ノリアキ(加瀬亮)と交錯する十数時間を描いた作品である。物語はデートクラブの店内を、固定カメラの長回しで映すシーンからはじまる。風俗で働く明子(高梨臨)が、ケータイで自動車の整備工の彼氏(加瀬亮)と電話をしているシーンでは、フレームに映し出されている人物ではなく、その外部から店内の雑音と声だけが聞こえる。加瀬亮は、彼女が本当に友人と一緒にいるかどうか疑っているようで、その店のトイレの床のタイルの数をかぞえさせる。後でその店に行ってトイレの床のタイルを数え、間違いなくその場に彼女がいたのかどうか確かめるためらしい。実際、彼女はデートクラブの店内と思われる場所で、一緒に働いている友人といるため「嘘」をついているのだが、加瀬亮の異常な人物像がクラブでアルバイトをする二人の女性たちによって造形される。そのせいか、高梨臨をとらえる固定カメラの背後から出入りする客やアルバイトの女性たちが出入りするたびに、危ない彼がやってきたのではないかと観客に思わせるスリリングな構図になっている(図1)。重要なことは、2階にあるデートクラブの階段を上るたびに足音が大きく響くことである。映画はこのようにある境界の外部からやってくる恐怖を可視化するのではなく〈音声〉によって聴覚的に体感させることが意図されている。そして最終的に、「嘘」をめぐって螺旋階段を急降下していく物語の終盤、この冒頭の恐怖の光景は別の場所で反復されるのである。

図1 彼に「嘘」をつきデートクラブにいる高梨臨

明子は、翌日試験があるとオーナーに断りながらも、強引にタカシの家へとタクシーで送られるが、一緒にお酒を飲もうと誘うタカシをよそに、眠たいからとつれない態度をとってベッドで寝てしまう。翌日、タカシが明子を大学へ送ると、そこには彼女を待ち伏せしていたノリアキの姿があった(図2)。彼女の胸ぐらをつかんだり、腕を引っ張ったりして詰問するノリアキの姿を車から横目で見るタカシ。その直後車に火を借りにくるノリアキは、彼を明子の祖父だと勘違いし、タカシもそれにあわせることで「嘘」をつき、さらに「嘘」が重ねられる。助手席に乗ったノリアキは、結婚するつもりなのか尋ねられると、「なんか最近は、挨拶とかしないで結婚する奴いっぱいいますけど、そういうの大事だと思うんで…」などと答える。また、会社をやっているというノリアキは、「中卒なんすけど、大学行ってまでぷらぷらしてるやついっぱいいるじゃないすか。俺そういうんじゃなくて、早く働きたくて。友達とかも金に困ったら皆ぼくんとこ来るんすよ」と自分の生き方に自負があるようだ。彼はさらに「彼女なんもわかってないんすよ…おじいさんよく知ってると思うんすけど、こっちで社会人やるって大変じゃないすか」と話し、「大学で社会学とか勉強してるとかいって、でもこんなとこじゃ何も見えないすよ。外人とか書いた古い本読んで、世の中の事わかるわけないじゃないすか」と言い放つ。淡々と語る加瀬亮の信念やまっすぐさが、彼の絶妙な表情の演技とともに逆に恐ろしく思えてくる見事なシーンだ。

図2 大学で彼女を待ち伏せる加瀬亮

その「恐ろしさ」とは、自らを相対化できない眼差しであり、自分を絶対的に評価する根拠ない自信を持ち合わせているところにある。1990年代~2000年代のポストモダン的な俳優たちに、シニカルに社会的文脈を脱政治化することによってかえって政治的なポジションを提示してしまう逆説があったとすれば、そういった浮遊感とは異なり、本作の加瀬亮のキャラクターは右(左)傾化する若者像に親和性があるように思われる。しかしながら、ここには徹頭徹尾「社会」なるものが不在である。1990年代以降、主人公たちの世界が「社会」を感じさせる物語は徐々に縮減していくが、本作におけるその不在は、加瀬亮の演じるノリアキの極端な「視野の狭さ」、あるいは、小さな自分の世界やそこに生きる自分を全面的に肯定する姿から感じられる。長谷川和彦『太陽を盗んだ男』と森田芳光『ときめきに死す』で沢田研二が表象した「危うい狂気」は、物語の結末できちんと「社会」なるものが制裁を加えていたのに対し、キアロスタミの『ライク・サムワン・イン・ラブ』では、「社会」がそもそもきちんと描かれることなく、自分の経験から「社会」とはいかなるものかをノリアキに諭す「社会的」なる「老人」が、若者の「狂気」に飲み込まれて突然幕を閉じるのである。恐怖におびえる明子を安心させようと「大丈夫、大丈夫」と繰り返しいっていた老齢の元大学教授が大学で社会学を教えていたこともそれを示唆しているだろう。加瀬亮のキャラクターの見る自分の世界には、他者との関係性であったり、「社会」なるものが排除され、全く存在していないのである。

「84歳、かりそめの恋を夢みた」、この不実なキャッチコピーを信用してはならない。描かれているのは、老齢のインテリが望むロマンティックな夢などではなく、もっと恐ろしい「狂気」だ。沢田研二、萩原聖人、いしだ壱成、窪塚洋介、オダギリジョーなどがスター的なカリスマを持っているのに対して、加瀬亮のペルソナは、「どこにでもいる平凡な男」のリアリティである。とりわけこの作品のキャラクターに関しては、登場人物の誰にも感情移入させないような冷徹なイランの巨匠の視線を感じとることができる。脆弱な身体と「危うい狂気」の系譜にある俳優たちをカリスマティックに描く欲望とは異なる眼差しで、現代日本の若者を見るキアロスタミは、他の映画で見せてきた加瀬亮(例えば、李相日『スクラップ・ヘブン』など)の魅力を剥ぎ取ってしまう。そこで浮上してくる現代的な「狂気」は今後どのように展開していくのだろうか。

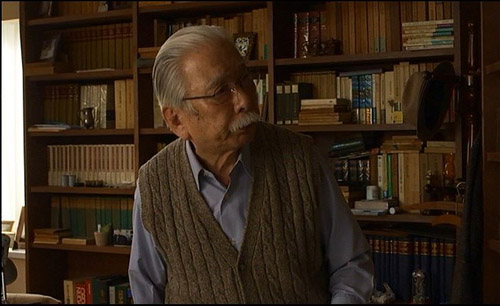

図3 加瀬亮が自宅に押し寄せうろたえる奥野匡

本作は、ある境界の内部をカメラで映しだし、その境界の外部のショットを提示することなく、外から〈音声〉が侵入することによって、ある種の恐怖を表象する構図がラストでも反復されることはすでに述べた。僕がこの映画を観て想起したのは小津安二郎の『東京物語』(1953年)だ。世代間のズレを差異と反復で描きながら、取り返しのつかない喪失を描いた小津映画が視覚的に反復していたとするならば、キアロスタミは、「嘘」をめぐって取り返しのつかない方向に加速化する人物たちを、巧妙な構図と聴覚的想像力で描写してみせる。小津の老齢な主人公は、東京=子供たちの速度を経験し、最初の地点へ回帰する。そして、その隣にいたはずの妻の居場所に空白が配置されるが、キアロスタミの反復は「大丈夫、大丈夫」と言いながら、若者を理解しようとしたり、受け入れたりする間もなく暴力的に奪われてしまうため、小津映画のような円環を描くことはないだろう。分かり合えない老人と若者、住んでいる世界の圧倒的なまでのズレ、すれ違い続ける登場人物たち、小津安次郎への無意識的なオマージュとなっているようにも思われる本作で、キアロスタミは、現代日本で相対的価値基準を喪失し一方通行にしか向かうことのできない若者の「危うい狂気」を、「社会」を無化することによって克明にとらえているのだ。

北村匡平

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■

![ライク・サムワン・イン・ラブ [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51ZiMkWPyOL._SX220_.jpg)

![トスカーナの贋作(続・死ぬまでにこれは観ろ!) [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51ccywquc2L._SX220_.jpg)