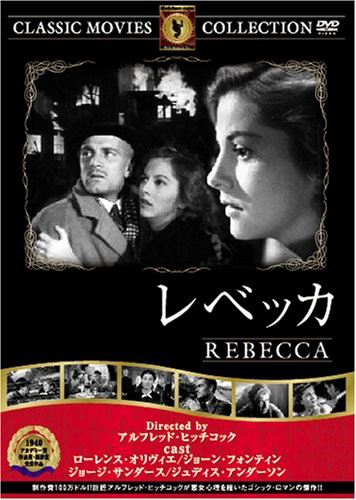

『レベッカ』1940年(アメリカ)

監督:アルフレッド・ヒッチコック

脚本:ロバート・E・シャーウッド/ジョーン・ハリソン

原作:ダフネ・デュ・モーリア

出演:ジョーン・フォンテイン/ローレンス・オリヴィエ/ジュディス・アンダーソン

上映時間:130分

男性による「視線」の操作と、その眼差しの権力がいかに男性中心的言説を導いたかを問題視したローラ・マルヴィに対して、カジャ・シルヴァマンは、映画における「声」の使われ方を問題視した。彼女は、映画の編集技法の一つであるヴォイス・オーヴァーの機能に着目し、それを「身体を超越するほどに特権化される」*01ものであると言う。女性の「声」は身体化され、物語空間(Diegesis)に同調(synchronization)するのに対して、男性の「声」は脱身体化し、しばしばヴォイス・オーヴァーという形態をとるのである*02。つまり、この物語を超越した男の「声」こそが、すべてを知りつくし、時間をも超越する男性主体の権力の位置を指し示しているというわけだ。例えば、ビリー・ワイルダーの『深夜の告白』(1944年)などに代表される男性の「声」の位置によって、「見られる」ことなく「見る」眼差しの制度を持つフィルム・ノワール、あるいは、典型的なエディプス的ナラティヴを生産するエリア・カザンの『エデンの東』(1955年)などの映画とは相反するかたちで、女性観客に脱身体的「声」と「視線」のポジションを与える可能性のある映画ジャンルの一つが「女性映画」である。

男性が脱身体化したヴォイス・オーヴァーを持つ典型的な映画としてオーソン・ウェルズの『偉大なるアンバーソン家の人々』(1942年)があげられるだろう。そして、形式的な語りのポジションとして、これとは対照的な女性主体をもつ映画が、アルフレッド・ヒッチコックの『レベッカ』(1940年)である。『レベッカ』では冒頭で、ウェルズのそれとは対照的に、ヴォイス・オーヴァーによるナレーションによって、ヒロインの「わたし」が自分の過去を語り始める。ミザンセンの身体とは分離し、時空を超える女性の「声」は、家父長的言説空間を脱構築する語りのポジションを持っているかのようにみえる。数多のフェミニズム批評が論じてきたような男性優位の古典映画の主体の位置や語りを逸脱する女性主体の可能性はしかし、古典映画のヘゲモニックなナラティヴのテクノロジーが男性/女性観客に微視的な権力をもって身体的に作用することで、家父長的言説を再生産し強化することになるだろう。ここでは、脱身体化した女性の表層的なナラティヴがいかに転倒し、家父長的な制度の再生産を促進しているか、まずはその構造をみてみたい。物語における人物の配置、すなわち人物同士の関係性とナラティヴの時間的な流れから、イデオロギーの再生産の手続きが読み取れるだろう。それを踏まえて、いかにその制度を脱構築できるか、観客が家父長的制度の支配的イデオロギーと交渉し、「対抗的」な読みの実践から、どのようにして堅固な機構を転覆できるか、その可能性に言及したいと思う。

本作は、ヒッチコックの名作の一つとして知られるゴシックロマン的な映画である。両親のいないヒロイン(ジョーン・フォンティン)は、ホッパー夫人の付き人としてモンテカルロに行き、そこで、妻レベッカを一年前に亡くした大金持ちの英国人マキシム(ローレンス・オリヴィエ)と出会う。二人は恋に落ち、即座に結婚を決めると、マキシムの豪邸のあるマンダレーへと帰るが、その豪邸は海で溺死した前妻レベッカの痕跡を至る所に残し、ダンヴァース夫人を中心とした屋敷の者たちは美しいレベッカを今でも賞賛し続けるのであった。その幻影にとらわれていくヒロインは、不安と嫉妬にかられ自らがレベッカとなろうとする。レベッカに心酔するダンヴァース夫人にも心理的に追いつめられていくヒロイン。しかし、墓に眠っているはずのレベッカの死体が海で見つかり、彼女の死の真実が明らかになっていく。物語は、ダンヴァース夫人が豪邸とともに燃え、炎に包まれる「R」という記号を映して終わる。

図1 マキシムの豪邸に初めていくヒロイン 図2 ヒロインを迎えるダンヴァース夫人

物語は、フィルム・ノワールの手法で、現在の「わたし」が暗い過去の「わたし」を観客に語るナレーションから始まる。この時点では、観客も登場人物も映画のリニアな時間を生きており、「わたし」のみが時空を超越する特権的な位置を占めている。マキシムに「母を大昔に亡くし、父も昨夏に亡くなった」と話す「わたし」は、マキシムやレベッカに対して「少女」として布置されており、ド・ラウレティスが言うように「ヒロインの父と母への欲望の二重の関係」*03が見出せる。マンダレーの屋敷は不在の表象としての母、すなわち、レベッカの母胎と言ってもよいだろう。女性のエディプスをなぞるように、幼女としての「わたし」は、最初に母への同一化をはかることが、パーティーのときにレベッカの衣装をまとい父としてのマキシムから叱責を受けることからも理解できる。母への同一化の禁止を経て、男へのヘテロセクシャルな欲望のみが肯定され、物語の結末に母胎としてのレベッカの家が炎に包まれ消失することから分かるように、象徴秩序への参入と、ヒロインの模範的な自立のナラティヴが、家族という関係性を通して表象されるのだ。アルチュセールのいう「国家のイデオロギー諸装置」は、ヴェールとしてのイデオロギーではなく、当時の観客を主体的に家父長制へと参加させるイデオロギーとして、すなわち「呼びかけ」として機能するのであった。また物語の男女の構造を見ても、マキシムにとっての「わたし」は、レベッカのイメージに「同一化しないことを欲望するイメージ」としてしか提示されない。「わたし」は、男性主体の二つのイメージの狭間にいるだけなのである。物語冒頭で超越的ポジションを取っていたはずの女性主体は、物語内部で、男性にとっての悪女のイメージからその対極のイメージが欲望されることによって、「見られる」客体として回収されてしまうのだ。このハリウッドの古典映画の構造をローラ・マルヴィは次のように論じている。

性的な不均衡によって秩序化された世界において、見ることの快楽は能動的/男性と受動的女性との間で引き裂かれている。…女性は見られると同時に展示され、「見られるため」(to-be-looked-at-ness)ということを意味するように視覚的でエロティックな強い衝撃をもつようにコード化されているのである。*04

図3 部屋で自分たち映画を観る二人

ヒロインが、マキシムの理想の女性としてのイメージの投影でしかないことは、二人で鑑賞する映画内映画からもわかるだろう。自分に似合わない「レベッカのような」大人の服をロンドンから取り寄せ、髪型を変える「わたし」を、マキシムは子ども扱いし、その後一緒にフィルムを上映する。このように表面的には女性映画の形態をもち、超越的な声のポジションを与えられたヒロインは、物語内部で投影され「見られる」イメージの客体として、その役割が転倒してしまっているのだ。マキシムはいわば男性観客の代理だと言ってよい。そして、最終的に、女性エディプスをなぞり、同性である母への欲望は断たれてしまうため、やはり女性映画である本作も、ハリウッド古典映画のもつヘゲモニックな構造を提示するという結果に終わる。レベッカは、家父長制を嘲笑する不在のファム・ファタールとして「笑いに備わる力と脅威」*05を有する女であり、「慎みもない女」と男性主人公マキシムに呼ばれ、最終的に「R」の文字と共に炎で葬り去られる。家父長制度を危うくする存在は、商業映画では抹殺されなければならないのである。この強度のある関係性の表象は、さらなるネイションを再生産していくだろう。

図4 炎に包まれるダンヴァース夫人

それでは、家父長的イデオロギーに「対抗」する読みはどのように実践されうるのだろうか。性的魅力を持つ前エディプス期の母と子の結合に破壊的力を見出し、象徴界に破壊的力として作用すると論じるクリステヴァを批判して、カジャ・シルヴァマンは、黙って抵抗する生物学的、あるいは性的本質の位置からではなく、象徴秩序に内在しながら、表象や意味の内部から異議を申し立てる欲望について話すことを主張している*06。女性にとってエディプス・コンプレックスは、母への愛を父への忠誠へと転換することを要求し、それによって「フェミニニティ」という文化的構築物を身に付けることになるのである。しかし、少女は、最初の愛の対象が母であるせいで、男性とは違い特別な問題を孕むことになる。「娘の母への無意識の欲望は、父への無意識な欲望を維持することに基づく同種の表象的支持を楽しむことができない」*07のだ。そこで、シルヴァマンは、フロイトの「ネガティヴ・エディプス・コンプレックス」を俎上に載せる。少女の、母に対するエロティックな欲望は社会的に認められないが、彼女は、そこにこそ現行の機構を転覆させる潜勢力があることを見出しているのだ*08。

『レベッカ』では、ヘイズコードを免れるように配置されたセクシュアリティの逸脱を読み取ることができる。父と母を亡くしているヒロインは、ホッパー夫人に「奉仕」しており、その関係を「コンパニオン」と呼ぶ。ホッパー夫人もまた「母親がいないので自分が面倒をみなければならない」とマキシムに話していることからもわかるように、ホッパー夫人と「わたし」の関係は疑似的な母/娘でもあり、セクシャルな関係も漂わせる。冒頭から約30分かけて行われることは、法としての父マキシムによる、母(ホッパー夫人)と娘(わたし)の欲望関係の切り離しである。マキシムは父という法の使者として、ヒロインと婚約をしたことをホッパー夫人に伝え、「あなたの伴侶(コンパニオン)を奪って申し訳ない」と語る。その後、母としてのレベッカの母胎である家では、上述したように、前エディプス期におけるヒロインの母への欲望が表象される。また、ド・ラウレティスも言うように、自己イメージと、ライヴァルとしてのレベッカは、男性の欲望の対象と場所を示すだけではなく、より重要なことは、女性の自発的な欲望の対象と場所としても示されているということである*09。ダンヴァース夫人がレベッカの服の袖で自分の頬を撫で、それで「これを感じてみて」と言いながらヒロインの頬も撫でる。その後、彼女は、タンスをあけ、ヒロインにレベッカの下着を見せ、ベッドにある下着を手に取り、ヒロインをベッドの方に呼ぶ。そして、自分の手をその下着の中に入れ、「私の手が透けて見えるでしょう」とヒロインにささやく印象的なシークエンスがある。ここでは、男性観客は疎外され、フレーム内はレズビアン的な雰囲気に包まれるのだ。このコードの限界で表象される女性のセクシャルな描写はなぜ過剰にナラティヴに埋め込まれているのだろうか。

図5 レベッカの服を頬にあてるダンヴァース夫人 図6 服を頬にあてられるヒロイン

眼差しの制度を秀逸に使いこなす家父長制度の再生産者としてのヒッチコック映画において特異なもの、それは「意味」を伝えるためのサスペンス(宙吊り)の感覚を、観客に与えるためであり、セクシュアリティの揺さぶりはその手段として用いられているのである。セクシュアリティの関係性の構造は、ヘイズコードの下で、限界を提示しながら、周到に映画の結末で引き戻され、逸脱した登場人物たちは断罪を受けることになる。カジャ・シルヴァマンは、表象が現実を構築していく制度を「ドミナント・フィクション」として言い表している。

映画は、その文化の「ドミナント・フィクション」の生産と維持に参加することによって「現実の印象」を作り出す。すなわち、表象の特権的形態によって社会を編成する構成員に社会的コンセンサスのイメージが提供され、その中で自分自身に同一化することを求められるのである。*10

この時代の映画、あるいは家父長制度を再構築する映画に僕たちはどのように向き合っていくべきだろうか。一つの方法として挙げられるのは、〈描写のテクノロジー〉と交渉することである。ここでいう「描写」とは、ヘゲモニックな意味ではなく、その意味へ到達するために映像作家たちが用意する「過程」=「描写」を取り出すことを意味する。ヒッチコックなどの偉大な映像作家は、厳しいプロダクション・コードの時代においても、新しい映画を作り直す「描写」を極めて意識的に用意してくれている。それは、例えばヒッチコックが1948年に撮った『ロープ』の若い男の主人公たちのホモセクシュアリティが、脚本や科白ではなく、コノテーション(ロラン・バルト)によって視覚的に周到にフィルムに暗示されていることを論じたD.A.ミラーの秀逸で刺激的な論文を読めば誰もが納得するだろう。*11彼は、ジェンダーの規範を逸脱する描写に対して、極めて厳しい制約があった時代のヒッチコック映画から、長回しのシークエンスのカットをカメラがどこをめがけて運動していくか、男性たちの身振りが何を意味しているのか、次々と象徴的意味を読み込み、ヒッチコック映画を新しい映画として作り直すことに成功している。スチュアート・ホールの言うような「対抗的」な実践ができるとすれば、意味生産としてのナラティヴを「忘却」すること、家父長的制度が織り成す言説の網に捕えられることなく、「描写」から新しい「意味」を創出することが僕たちにできる豊かな読みの実践であると言えよう。映像に主体的に参加し、支配的イデオロギーを転覆し、固着した「意味」を縫合し直すこと、それこそがポスト家父長政治のジェンダーの可能性なのではないだろうか。

北村匡平

【註】

*1 Kaja Silverman, The Acoustic Mirror: The Female Voice in Psychoanalysis and. Cinema. (Bloomington: Indiana University Press, 1988), p. 49.

*2 Ibid, p. 51.

*3 Teresa de Lauretis, Alice Doesn’t: Feminism, Semiotics, Cinema.(Bloomington: Indiana University Press, 1984), p. 153.

*4 Laura Mulvey, Visual and Other Pleasures(Language, Discourse, Society).(Palgrave Macmillan; 2nd Edition, 2008), p.19.

*5 Tania Modleski, The Women Who Knew Too Much: Hitchcock and Feminist Theory.(Methuen, 1988; reprinted by Routledge, 1989), p. 54.

*6 Silverman, Ibid, p.124.

*7 Ibid, p.124.

*8 Ibid, p.125.

*9 de Lauretis, Ibid, p.152.

*10 Silverman, Ibid, p.44.

*11 D. A. Miller, “Anal Rope,” Representations 32 (Fall 1990), pp. 114-33.

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■