文学を志す人、数学や物理のことなんか、とっくに忘れ去りました、という人々が大学を卒業するころになって「微積分って、なんだっけ」と言い出すことがある。それは三角関数でもなく、ベクトルでもなく、なぜか決まって微積分なのである。なんでだろうか。

微積分というのは、まず字面が小難しい。なんか知ってるとエライ気もする。大学を卒業するころになって、これまで学んできたこと、打ち棄ててきたことが走馬灯のように脳内を駆けめぐるのだろうか。その打ち棄ててきたことの代表格として、微分積分がクローズアップされるのか。

しかし人間はそんなに暇ではないから、後悔と反省、見栄とブランディングのためだけに打ち棄ててきた面倒事をむし返すことなどないだろう。つまりはどこかで、その概念の必要性を感じた、ということだ。少なくとも sin、cos の三角関数より、何らかの思想の本質を説明するとき、欠かせない概念であると思われる瞬間がある、ということだろう。

文学的な場面において、積分はあまり見かけないけれど、微分という言葉はときおり目にする。それはまさに微分としか表現しようのない、ある概念を伝えようとしているのであって、一口に言えば増分の量、つまり勢いの大きさということだ。今はまだ、値そのものは小さいけれども、その増える勢いは無視できないものがある、ということは日常でもあることだ。

それで、私たちの微分概念へのこだわりは、それを日常的に実感するからでは、必ずしもない。実感するとか目の当たりにするとかいうことなら、そういった勢い、増分の集積の結果としての積分の方が、日常見聞きしていることと直接的に呼応する。私たちが微分の方に心惹かれ、それを何としても、すなわち微分などという使い慣れない単語を援用してでも表現しなくてはならないと思い詰めるのは、それがまさにそんなに自明なものとして目につくとは限らないからだ。

文学的なものとして、私たちが感応したり、表現しようとしたりするものとは、多かれ少なかれワーニング(警告)である。うっかりした人間なら見落としそうなこと、それによって価値の喪失が起こりそうなことを示し、注意を促す。人生が豊かになるとは、いわば文学的な警告によって、そのような価値の喪失を免れることである、と定義できるのではないか。

実際、ある既成の値(結果)にばかり気を取られて、そこへ迫る勢い(微分係数)を捉え損ねるといった鈍さは、この浮世にいくらでもありそうだ。それを権威主義と呼ぶなら、あらゆる思想、批判が警戒し、指弾しなくてはならない最たるものであることは間違いない。

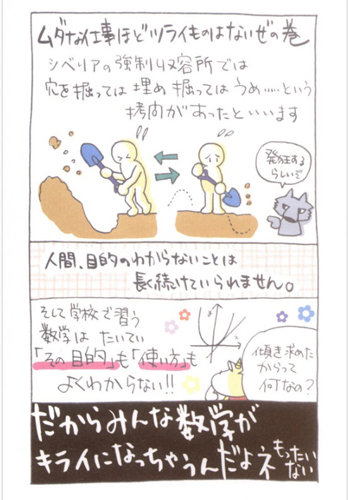

だから私たちは、マンガによってでも、それを理解しようとするのだろう。しかし思想的なアウトライン、もしくは中心を捉えるとは、そのイメージ(画像)化を行えるということに他ならない。本書はカラーで丁寧に作られていて好感がもてるものの、そこを肩代わりしてもらい、すでに出来上がった、出来合いの画像で済ませるそれがイメージとして永続するものかどうか、疑問ではある。

金井純

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■