『アナと雪の女王』2014年(アメリカ)

監督:クリス・バック/ジェニファー・リー

脚本:ジェニファー・リー/シェーン・モリス

音楽:クリストフ・ベック

製作会社:ウォルト・ディズニー・ピクチャーズ/ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオズ

配給:ウォルト・ディズニー・スタジオ

上映時間:102分

『アナと雪の女王』は、王家に生まれた長女のエルサと妹のアナの姉妹の物語だ。エルサは生まれつき触れたものを凍らせたり雪や氷を作り出したりすることができる魔法を持っていた。しかしアナと遊んでいるときに誤ってアナを傷つけてしまってから、両親は城門を固く閉ざし、部屋に閉じこめてしまう。トロールに姉の魔法の記憶を消されたアナは、なぜ姉が自分を避けるのかわからないまま成長する。両親が海難事故で死んでしまった三年後、エルサは戴冠式を迎え、アレンデール王国の女王となる。当日出会った王子ハンスと恋に落ちたアナは、エルサに報告するが反対され、そのことから言い合いになり、エルサは公衆の面前で魔法の力を見せてしまう。エルサはその場から逃げだし、自分の国を捨て、雪山に氷で自分だけの城を作る。一方、アナは国をハンスに任せ、山小屋で出会った氷売りのクリストフと一緒に姉エルサを探す旅に出る。二人は、エルサが作った雪だるまオラフとともにエルサの城に辿りつき、国中がエルサの魔法で凍ってしまったことを伝えると、エルサは悲しさと怒りのあまりアナを再び傷つけてしまう。エルサの放った氷がアナの心に刺さってしまったのだ。その魔法の氷を溶かせるのは「真実の愛」だけだと知ったクリストフは、ハンスにあわせるためアナをアレンデール王国に連れ戻すが、ハンスはアナをだまして国を奪おうとしていたことが明かされる。捕えられたエルサは一度逃げ出すが、ハンスに自分の魔法がアナを殺してしまったという嘘を聞きその場にうずくまる。ハンスはその隙に、剣を振りかざす。殺されそうになったエルサを助けようとアナが身を投げ出したと同時にアナの体は凍りついてしまう。身を投げ出してエルサを助けたアナに泣きながら抱擁するエルサ、最終的にアナを救ったのは、姉妹の「真実の愛」だった。最後には、エルサがアレンデール王国の女王として国に戻り、国民たちも彼女を受け入れてハッピーエンドとなる。これが大まかなストーリーである。

半年ほど前だったか、僕は『アナと雪の女王』と「アナ雪現象」について、何か書こうと思ったことがある。だが、二つの理由でそれをやめてしまった。一つは、魔術という「特異性」をもったエルサに障碍者、高齢者、引きこもりなどマイノリティ性を読み込み、それが最終的に受け入れられる共生の物語だとか、あるいはエルサがディズニーに登場するプリンセスの中で唯一男性に無関心なキャラクターであることから同性愛の物語を読み込むという「優等生的」な批評にうんざりしてしまったこと。もう一つは、この作品をきちんとディズニー史の中に位置付けた荻上チキの解説を聞いたからである(TBSラジオ『タマフル』)。最初の点に関しては、排除・隔離され隠蔽されていたものとの共生を象徴的に表現した映画やアニメはすでに量産されてきたわけで、あえて2010年代においてそこを評価する点に新鮮さを感じなかったというのが正直な感想だ。ディズニー史における『アナ雪』の位置付けに関しては、ディズニー観客ではなかった僕としてはその明快な解説を聞いて膝を打った。荻上チキの「新しい時代のディズニー映画」としての『アナと雪の女王』をまとめると次のように要約できる。

まず『シンデレラ』(1950年)などのプリンセス・ストーリーでは王子様を待つという受動的な描かれ方をしている。つまり、女性は美しく、性格がよければ報われるという話が描かれるのだ。『夢はひそかに』で歌われる「信じていれば夢は叶うもの」という歌詞にもその受け身な姿勢が見出せる。次に90年代以降のディズニー映画の歴史では、たとえば、『ポカホンタス』(1995年)や『アラジン』(1992年)などをみればわかるように、プリンセスや女性はもっと積極的に活動するということを描き直してきた。荻上は、この20世紀における二つの流れを第一期・第二期ディズニーとし、前者にハンス、後者にクリストフを割り当てる。エルサの氷が胸に刺さり、その魔法をとく方法としての「真実の愛」とは、王子様とのキスであるということが歴史的に了解されている。つまり本作では、アナ王女は、王子ハンスとのキスによって呪いが解けるのではないかという示唆がある。しかし、ハンスはアレンデール王国を乗っ取ろうとしている悪役だということがわかる。憧れの王子とハッピーエンドを迎えるという初期ディズニー的エンディングが物語の途中でかわされる。次に、積極的に行動し旅をともにしたクリストフとのキスによって魔法が解けるのではないか、と観客は予測するはずだ。しかし、ハンスがエルサを殺そうと剣を振り下そうとしているのに気付いたアナは、彼女のもとに駆け寄ってきたクリストフを横目に、自らの死を覚悟してエルサをかばうのである。ここでも、一緒に活発なアクションを共にした男性クリストフとのキスがほのめかされながらかわされる。そして、最終的に女性の主体性が特に力強く描かれているこの作品では、女性同士の和解(姉妹愛)こそが「真実の愛」であるという構図になっている。つまりこれまでのディズニーの映画文法を丁寧に反復しながら最後に新しい文法を提示する、という見事な作品である。以上が、荻上チキによる解釈の要約である。

確かにその通りだろう。僕の知っている限りでは、これまでのディズニーのプリンセス物語では、受動的にせよ能動的にせよ、異性の男性とのキスによってハッピーエンドを迎えるものが多かった。それを明確な形で提示し、観客の肩すかしを食わせるような斬新なやり方に批評家たちは喜び、「アナ雪言説」を振りまき、これまでほとんどディズニーを観たことのなかった(僕を含めた)大人を巻き込みながら再生産していったのだと思う。少し古い本だが、アリエル・ドルフマン&アルマン・マトゥラールの『ドナルド・ダックを読む』というディズニー世界のイデオロギーを分析する古典的名著がある。これは、大人たちの生産するテクストが非政治的であるべき子供の世界をイデオロギー化するその手法、対話、関係性を詳細に分析し、警鐘を鳴らすマルクス主義的な批評である。ディズニーのイデオロギーを理解するために、この本を簡単にまとめてみよう。

ディズニー映画には、両親の不在、外部なき孤児院(権力者が家父長主義的に贈物を与える)、女性に許されるのは美による誘惑か魔術的な力の二者択一(白雪姫/魔女)である点、肉体的行為(倒錯した性)の排除などが特徴として見出せるという。ディズニーの描くブルジョアジー的理想の王国には、生産物はあるが労働者はいない。つまり、ディズニー世界には生産/消費のうち消費しか存在していないのである。そこにはプロレタリアートを排除するための支配的イデオロギー構造があり、生産の労働過程は徹底して不在である。労働者が創造するモノは幻想でしかなく日常生活の汚れや不快はそのユートピアからは周到に排除される。醜い「性」が表面的に排除されるように、汚い労働のプロセスは排除される。第二次セクター(工業)を追放した、ディズニー世界には第一次セクター(原材料)と第三次セクター(サーヴィス)しかなく、そのようなユートピアが発展途上国の子供たちにも消費されている。ブルース・ウェインのバッドマンへの変身は、日常世界の救済のために外部へ出る(幻想の投影)のに対して、ディズニーは抑圧を隠蔽し、日常世界そのものを植民地化することで、普通の人々の抱えている問題を、幼児的想像力によって麻痺させる。ディズニーとは隠蔽のもとに成り立つ非物質化されたユートピアだ。それゆえ、ディズニーには上部構造/下部構造の対立が不在である。唯一の物質的土台はあらかじめ上部構造として規定されているからだ。ディズニーは、物質的必要から解放された世界のブルジョア的住人であり、余暇をいかに生きるか、つまり娯楽こそが中心のポスト工業化社会である。

図1 オープニングの労働のシークエンス

この構造から現在の「アナ雪現象」を考えると、歌のヒットだけに収まらないフェミニズム的な変遷と社会的受容、イデオロギー批判とそれへの「迎合」といった、ディズニー史の刷新のようなものが見えてくる。こういった批評家の言説に合わせながら、「倒錯した性」としての同性愛をほのめかしたり、これまで避けられてきた労働者を表象しようとするディズニーの意図がみえる。したがって『アナ雪』が労働のシーンから始まり、トロールやオラフに労働者としてのクリストフを「臭い」と表現させたことは極めて戦略的だったと思う。これらの表象は子供たちに労働の現実を示唆する表象だったからだ。確かに、現実世界はいまだに過酷な生産のプロセスを排除するところまで来てはいない。貧困や差別が世界の至る所に存在しているこの世界の「ありのまま」の労働を描こうという可能性も読み取ることができるだろう。また物語構成でも、荻上チキがいうように、従来のステレオタイプである王子ハンスのキスでもなく、冒険で苦渋を共に味わったクリストフとのキスでもなく、最終的に姉妹愛(エルサとアナの抱擁)を描き、ディズニー映画史を自己言及的に乗りこえ、批評家の言説を過剰に生産したこともこの「アナ雪現象」を支える大きな要素であっただろう。

しかし、なぜ僕は、秀逸なプロットとプロフェッショナルな解析に狂喜するのではなく、尻込みしてしまったのだろう。このようなディズニーが仕掛けた完璧な構図とその読解、周到なリサーチによってこれまでのディズニーを乗り越える構成が顕示されることに僕は辟易したのかもしれない。いや、正確にいうとそうではなく、このような物語の「構成」と「読解」からは、映画館やテレビの前でこのアニメーションに狂喜する子供たちの姿が排除されているのだ。僕が子供のときからジブリ映画で味わった高揚感、例えば『となりのトトロ』(1988年)であれば、帰ってこないお父さんのバスを待つサツキとメイの隣で跳躍したトトロによって、木から凄まじい雫が傘に落下するときの音やその楽しさのリアリティ、『天空の城ラピュタ』(1986年)でシータとともに逃げるパズーがラピュタから今にも落ちそうになるときのハラハラする感覚、『猫の恩返し』(2002年)でハルと別れるとき校舎の屋上から回転しながら後ろに飛び降りるときのバロンのかっこよさ、『ハウルの動く城』(2004年)で子供のときのハウルが星を飲み込むシーンの幻想的な美しさ、そういった登場人物たちの身体感覚的に伝わってくる仕種や楽しさ、細やかな動きなど、すべてが無かったかのように捨象されてしまう気がするのだ。僕は、その時、統一された物語の筋ではなく、ひとつひとつのシーンにおけるキャラクターの動作や表情、すなわちアニメーションが動くというそのこと自体に喜びや不安、あるいは楽しさを見出していたはずなのだ。アニメーション(animation)という言葉には、アニメ製作という意味以外に「生気(を与えること)」という意味もあったはずだ。僕は、大人の視点からの高尚な読解に触れ、まさに「いきいきした気力」=「生気」を失ったのだと思う。スクリーンの中で美しく可愛らしい登場人物たちが、ただ動いていること、その当たり前だが、決定的に重要なアニメの原理とも呼べる身体の瞬間的な運動に宿る〈魔術〉をどこかで喪いたくないと思ったのかもしれない。

具体的な例をいくつか挙げてみよう。例えば、子供時代のアナが部屋に閉じこもったエルサを遊びに誘う「雪だるまつくろう」の歌のシーン。鍵穴から見えない部屋の中を片目で覗き込み(図2)、次に鍵穴に口をすぼめて声が届くように歌うシーンだ(図3)。あるいは同じナンバーの途中、退屈さを表現するアナが振り子時計の前に横になり、時計にあわせて口で「カッコンカッコン」と鳴らしてみせるシーン(図4)。ここで子供たちは、身体を使いながら声色を変わるアナの可愛らしい動きと声や、身体から発せられる面白い音に興味をしめし、その真似をするだろう。

図2 エルサに歌いかけるシーン 図3 鍵穴にむかって歌うアナ

図4 時計の前に寝そべるアナ 図5 ハンスを叩いてしまうアナ

また戴冠式のパーティーで出会いを求めていたアナがハンスとの会話に夢中になり思いがけず顔を叩いてしまうシーン(図5)。このシーンもうっかりすると見落としてしまうくらい些細なシーンだが、アナの性格が一つの身振りで表現されていて面白い。

「レット・イット・ゴー~ありのままで~」のために本作が大ヒットしたことはいうまでもないが、この楽曲でエルサの身体や仕草から発せられる「力強い」動きに、子供を魅了する仕掛けがたくさん詰まっていると思う。まずエルサの衣装から見てみたい。『塔の上のラプンツェル』(2010年)の主人公ラプンツェルが、異様なまでに長い髪を引きずりながら画面を駆けまわっていたように、この作品の主人公エルサも異常なほど長いマントを引きずりながら歩いている。子供はあまり意味もなく、こういった長いものを引きずって歩くのが好きだ。また、この歌のシーンでは、一番のサビまで、アナに城で手袋を取られたせいで、エルサは右手にだけそれをはめている(図6)。子供にとって手袋や靴下を両方身に付けるのは日常的に当たり前のことだ。だからこそ、片方だけしかしていないときに、日常とは「異質」な何かを見出すことができる。子供にとってエルサが「片方だけしか手袋をしていないこと」は、大人よりずっと大切なことのように思えるのだ。そしてその片方だけの手袋を一番のサビに入ったと同時に宙へ放り投げる(図7)。

図6 右手だけに手袋をするエルサ 図7 手袋を放り投げるエルサ

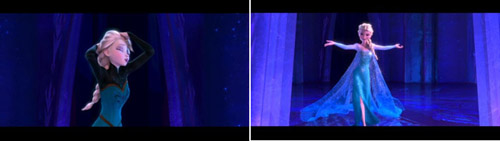

エルサはサビに入るときやサビの終わりの力強い音程とともに、身に付けていたものを脱ぎ捨てていく。手袋の次は引きずっていたマント(図8)、さらに最後のサビでは、頭につけていたティアラを力いっぱい放り投げる(図9)。ティアラを放り投げるときの躍動感ある身体の動きと表情は最後のサビを盛り上げ雪の女王の完成=〈変身〉へと導き、その直後、彼女は二度髪をかきあげる仕種をする(図10)。この仕種は高揚する音楽と流麗な動作の共鳴により表現されており、彼女のダンスの一部に組み込まれている。まさにオリンピックなどで氷の上で表現されるフィギュアスケートと同じような美しさと力強さを表現するのだ。最後のサビで〈変身〉を完成させたエルサは「氷のドレス」で画面に向かって歩いてくる(図11)。この歌が始まるまでの約3分の1の間、部屋に閉じこもり、憂鬱そうな表情で、怯えたように描写されていたエルサは、初めてこの歌で自信に満ちた身体の動き、姿勢、多様な表情をみせる。いい意味で悪い顔をするのだ。歌の各所に散りばめられたヒロインの決めポーズが見事にはまっているといえる。

図8 マントを捨てるエルサ 図9 ティアラを放り投げるエルサ

図10 髪をかきあげるエルサ 図11 新しいドレスで歩くエルサ

図12 「レット・イット・ゴー~ありのままで~」の表情

エルサの長すぎるマント、片方しかしていない手袋、女王としてかぶっているティアラ、それらを次々に歌の要所で「脱ぎ棄てる」アクションの連続が、観客に畳み掛けるようにして高揚感を引き起こす。ここでのエルサが身につけているものを脱いでいくときの快感は女王という役割からの〈解放〉に、それらを力いっぱい投げ棄てる行為はこれまでの過去やアイデンティティの〈破壊〉に結び付けられるだろう。そしてそれらのアクションがもたらす〈変身〉によって新たな人物が生成するのだ。この完全な〈変身〉は、例えば敵に痛めつけられた人間が仮面ライダーに変身するときのような感覚に似ているように思う。一つの音楽の中で弱々しく暗い女性が力強く変化し、観客は何かとてつもない変貌を目の当たりにし、その力を感じることになる。この歌の最後の表情(図12)は、「ありのまま」の自分を「受容」するのではなく、これまでの過去、これまでの自分など「どうでもいい」ものとして、〈切断〉する強さを表象していると思う。何かただならぬものが生成し、変化する一人の女性の〈変身〉、音楽と映像の技術と動作が融合しながらそれを絶妙なタイミングで描写しているのだ。

図13魔法で広場をスケートリンク変えるエルサ

最後に、アリエル・ドルフマン&アルマン・マトゥラールのイデオロギー批判を受け、「大人」の立場から物語にも少し目を向けてみよう。荻上チキがいうように、エルサがまず自分自身を受け入れ、姉妹で暮らすというストーリーが描かれると同時に、主人公たちを社会が受け入れる話として描かれている。確かに、エルサはアナの愛を目の当たりにし、国に戻り、魔法を国民のために使い、広場をアイススケート場に変えてみせる。そこでは、異質なものを排除したり、隠蔽したりするのではなく、「共生」というユートピアが描かれている。すなわち、エルサの魔法の能力は治すべき「病」ではなく、生まれもった「特性」なのだと解釈される、いやされるべきなのであろう。「共生」、確かにそれは理想的な社会のあり方だ。だが、そのようなユートピア的な社会があるとしても、そのプロセスをこの作品はきちんと描くべきだったのではないか。国民が目撃したのは、自己犠牲的に身を投げ出したアナの姿のみだ。その一人の王女がみせた行為だけでネイションを一つの共同体としてまとめられるのかは疑問に付されるべきであろう。

現実社会には、アナに代表されるように無垢な献身的愛情をそそぐ家族や恋人はいるのかもしれない。仮に、エルサがあらゆるマイノリティの象徴であるとみなされるならば、現実社会におけるエルサとアナが社会に受け入れられるのに、どれくらい困難を極めるだろう。エルサは自らの努力で社会をかえるように働きかける努力をすべきだったのではないか。このアニメでは自らの〈解放〉のために〈変身〉はしても、社会の中で生きるための主人公たちの困難や努力は徹底的に省かれている。エルサは自分の国を棄て、国中を凍らせた責任を取ってはいない。アレンデール王国の国民が最後にみせたような、異質な「他者」を受けとめる寛容な〈場〉は社会に本当にありうるのだろうか。エルサは社会が変化するのを孤独に待ち続け、妹の自己犠牲的愛により孤高の帝国を放棄するのではなく、その社会の中で人々との「共生」を勝ち取る努力をするべきではなかったか。エルサが〈解放〉ではなく、苦難に立ち向かうという〈変容〉とその意志を友愛で包まれる一つの国家に沈滞させ、閉ざされた共同体を描くことは、少なからず社会を変えなくとも受け入れてくれる理想の〈場〉がある可能性を伝達してしまう。たとえ子供たちに提供する「夢」の世界であったとしても、現実の厳しい社会を忘却するのではなく、そういった社会の方にも目を配るべきだったのではないかと思う。

図14 両義的身体をもつオラフ

しかし、そのようなユートピアを描くイデオロギーの内部に、ほんの少しだけ希望が見出せる興味深いキャラクターがいる。それが、エルサが作った雪だるまのオラフである。オラフは冬にしか生きられない〈からだ〉を持ちながら、対極にあり決して求めてはならない夏に憧れている。その希求は、もちろん「死」を意味する。物語に最後に、夏を取り戻したアレンデールで、オラフは溶けてしまわないようにエルサに雪雲も作ってもらう(図14)。そもそもこのオラフは、すぐに首が取れたり胴体が分断したり、ニンジンの鼻が取れたり、極めて危うい「生き物」として登場している。雪でできているということも、その儚さや脆さを表しているだろう。しかし、両義的でグロテスクとさえ思える得体のしれないこの「生き物」こそ、僕にとっては虚構の世界の中で唯一リアリティをもっている。嘘/真実、醜さ/美しさ、厳しさ/優しさ、少なからず僕たちはそういった矛盾の中に住んでいる。夏を取り戻したこの王国に、氷のスケートリンクが永遠に存在するはずはなく、すぐに暖かさによって美しい氷のリンクは溶けてしまうだろう。したがって、このユートピアにはすでに両義的な亀裂が入っているのだ。いつでも僕たちの世界では「死」が待ち受けている。そのような〈危うさ〉をオラフだけが感じさせてくれるのだ。すべての国民が温かく迎えてくれるなどとは思わせない何かが、首と胴体がすぐ切断される不気味な「生き物」の存在から感じられる。だからこそ、僕にとってこのグロテスクで可愛らしい「生き物」が、気持ち悪くも愛おしく感じられるのだと思う。僕は全国民に特異性を受容され愛される美しく強いエルサよりも、アナを温めるためなら溶けてしまうことも厭わないような危うくかっこ悪い、いつ消えてしまうかわからない脆くて弱い存在であるオラフに感情移入してしまう。それは、おそらく彼こそが、僕たち社会や、僕たち自身の本当の姿を示唆しているからだ。スケートリンクに変わった広場に同化する国民の美しさではなく、この綺麗な共同体に内在する〈不安〉を、僕たちは受け取るべきだろう。

図15 アイススケートを楽しむ主人公たちと国民

北村匡平

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■