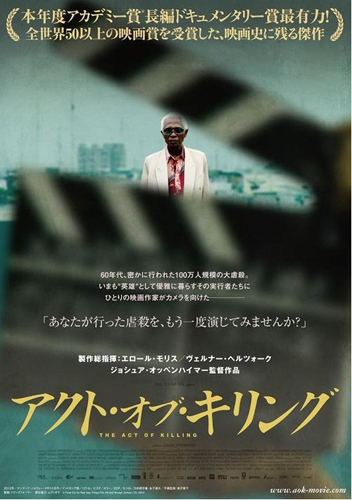

『アクト・オブ・キリング』(2012年、デンマーク・ノルウェー・イギリス合作)

監督:ジョシュア・オッペンハイマー

共同監督:クリスティーヌ・シン、匿名希望

出演:アンワル・コンゴ、ヘルマン・コト、アディ・ズルカドリほか

ある日、太陽が照らす寂れたビルの屋上に、優しげな老人がキャメラの前に立っている。この老人の名は、アンワル・コンゴ。彼は針金を取り出し、それを柱に括り付け、一緒に来ていた男性の首に巻きつけた後に引っ張り始める。彼がキャメラの前で上演(act)しているのは、40年前にこの屋上で彼が行った絞殺という行為(act)である。悪びれるどころか、陽気で生き生きとしたアンワルの姿が、何の虚飾もなく観客の目に運ばれていく。『アクト・オブ・キリング』のキャメラはこうした事実を冷徹に捉えてしまう。

我々は映画を鑑賞する際に、ある種の幻想を抱かずにはいられない。映画という虚構性の強いメディアに感情移入し、それに没入したいという欲求。あるいは、映画の力に期待し、それが現実に作用してほしいという願望。アメリカン・コミックスの映画を楽しみたいあまりIMAX3Dの上映に高い料金を払う心理と、『シンドラーのリスト』(スティーブン・スピルバーグ、1993年)のような悲惨な歴史的事実を描いた映画を観て物思いに浸る心理は、どこかで通底している筈だ。では実際に映画の力とはどれほどのものなのか。そうした問いに対する一つの答えが、今回扱う『アクト・オブ・キリング』に提示されている。

本作は、60年代にインドネシアで密かに行われた大量虐殺の当事者たちを捉えたドキュメンタリー映画であり、日本においては昨年開催された山形国際ドキュメンタリー映画祭にて『殺人という行為』という題名で公開され、話題が沸騰した。多くの人が着目するその特殊性は、大量虐殺の当事者というのが被害者ではなく加害者であり、あまつさえ彼らが当時の状況を物語ろうと映画を製作する姿がキャメラに収められている点にあるだろう。

映画はあくまで加害者たちの上演(act)によって、60年代当時のインドネシアで行われた虐殺という行為(act)を表象しようとする。そしてそれに合わせるように、”THE ACT of KILLING”という題名には、一方で「殺人という行為」、他方で「殺人という上演」という意味の二重性が込められている。そして本作においてこの二つの意味は、「≒」の関係性を結ぶことはあっても、決してそれが「=」に変化することはない。また写真や記録映像などをインサートするなどの演出が一切なされないことも、本作の独創性をより際立たせる要因の一つだろう。

では人間の身体のみを用いて歴史的事実に迫ろうとするこの実験的な試みの中で、我々に提示されていくものとは一体何なのか。

■陳腐な「悪人」たちの像■

本作に協力した加害者たちは、60年代当時の虐殺に加担したほんの一部に過ぎないが、いずれも個性的な人物ばかりである。当時殺人部隊を指揮したアンワル・コンゴを筆頭(=主演)に、彼に付き従うヘルマン・コト、そしてやはり虐殺を実行していたアディ・ズルカドリが主要な人物としてピックアップされているが、彼らのモラルの無さは凄まじいものがある。

冒頭で示したようにアンワルは数多くの人物を絞殺したことを嬉々として語るが、その傍らで仲間からは英雄視されていることにまんざらでもない様子が見受けられる。ヘルマンは劇団に在籍していた経験を生かし、当時の非道な行いを豪快な演技で惜しげもなく再現して見せる。アディにいたっては、恋人の父親を殺したことを語った口で「戦争犯罪者は勝者が決定する。この件は蒸し返すな」と悪びれることもなく言い放つ有様である。そのほかにも「私のウィンク一つで彼ら(共産主義者と思しき人々)は死人だ」と豪語する新聞社のイブラヒム・シニク、民主化を否定し、当時を賛美する「パンチャシラ青年団」指導者のヤプト・スルヨスマルノなど、様々な加害者が映し出されている。

加害者全員に共通するのは、60年代当時に行われた虐殺に対し、客観的に見て非道な行為であると理解しているかのような発言をしていようと、その実感にかける振る舞い目立つということだろう。ではなぜ彼らは、ここまで加害者としての自覚に欠けているのか。

アンワルを始めとする数人の加害者は、プレマンというギャングであった。軍からの要請で1000人近くを殺害したとされる殺人部隊は、映画館でダフ屋をしていた平凡な悪党であり、軍人ではなかったのだ。当時軍部を率いていたスハルト少将が虐殺の対象としていたのは共産党であり、またアンワルらが働いていた映画館ではアメリカ映画の収益が最も高く、共産党はそれに意義を唱えていた。たったそれだけの利害の一致だったが、結果として誘拐、拷問、殺人は次々と行われていった。劇中の多くのプレマン、少なくともアンワルらが共産党の人間に政治的な立場からの敵対感情、あるいは憎しみなどの感情を抱いている姿をキャメラは捉えていない。彼らは雇われ仕事をこなしていただけに過ぎないのだ。

こうした思想的背景、憎しみなどの感情的な動機の欠如を伴った殺人は、我々にある歴史的事実を思い起こさせる。それは1961年のアイヒマン裁判である。この裁判は、元ナチスの親衛隊(SS)中佐で、アウシュヴィッツ強制収容所へユダヤ人を移送する等の実務をこなしていたアドルフ・アイヒマンの戦争責任を問うものであった。そして、この裁判を傍聴していたのが哲学者ハンナ・アーレントだったが、彼女はこれを通じて『イェルサレムのアイヒマン』(1963年)という本を世に送り出すこととなる。アーレントはこの本の中で、アイヒマンという人物が邪悪な意思を持ってユダヤ人を抹殺せんとしていた人物なのではなく、職務にただ忠実なだけの“陳腐”な役人であったことを語っている。

自分の昇進にはおそろしく熱心だったということのほかに彼には何らの動機もなかったのだ。そうしてこの熱心さはそれ自体としては決して犯罪的なものではなかった。勿論彼は自分がその後釜になるために上役を暗殺することなどは決してしなかったろう。俗な表現をするなら、彼は自分のしていることがどういうことか全然わかっていなかった。

(大久保和郎訳『イェルサレムのアイヒマン』みすず書房、1994年、221頁)

アイヒマンという人物がホロコーストに加担した最悪の犯罪者と成り得たのは、彼が無思想であり、命令にただ従うだけの平凡な市民であったことに起因するとアーレントは訴えている。葛藤もなく、善悪の判断もせず、何かを実行に移す“陳腐”な悪。アウシュヴィッツ強制収容所では人が人として扱われず、機械的に拷問、殺人などの非道な行いが実行されていたが、それは当の実行者たちが機械の歯車のような存在であったことに他ならない。

アンワルを始めとするプレマンもまた、アイヒマンと同様に“陳腐”な悪であり、軍部主導の方針に組み込まれた歯車になってしまったがゆえに、多くの人々を手にかけることになったのではないだろうか。無論、アイヒマン裁判には全体主義が横行するナチス・ドイツという背景があるため、厳密には60年代のインドネシアの状況とは異なるかもしれない。とはいえ、加害者である彼らがアイヒマンのように、自分のしていることを理解せず、あるいはできずにいた可能性は、キャメラに捉えられた暢気な表情と振る舞いから十分に示唆されている。

プレマンという言葉にはフリーマン(自由人)という意味が込められていることが劇中で語られるが、それが皮肉めいた響きを帯びていることを、恐らく劇中の人物のほとんどが気付いていない。虐殺という事実をまともに考えられず、機械的にそれを実行してきた人間を、どうして自由であるなどと言えるだろうか。

■アンワル・コンゴという人物■

前述してきたことを踏まえつつ、本作の“主演”であるアンワル・コンゴを取り上げてみたい。そもそも何故本作の撮影と編集は、アンワルを映画の中心軸に据えているのだろうか。単に彼が1000人もの虐殺を実行した殺人部隊の実行者である、という事実のみが理由となっていることは考えにくい。非道な行為をしてきた事実だけを主演として抜擢する要素とするならば、ヘルマンやアディなどでも十分にそれに見合うはずだ。『アクト・オブ・キリング』という映画の“主演”がアンワル・コンゴでなければならなかった理由は恐らく別にある。

ここで注目したいのは、アンワルが他の加害者よりも精神的な面において遥かに脆弱であるということだ。殺人を実行した日は酒と大麻で忘れると言いつつも、夜な夜な悪夢を見るという彼の人間性は、映画の撮影中に州議会選挙に立候補し、建設大臣となって金儲けをしようと企むヘルマンのものとは対照的である。映画はアンワルのこうした性質に付けこむ形で、彼の変化を捉えていくことになる。

映画内で行われる映画撮影を通じて我々が得られるものは、アンワルが「殺人という行為」と「殺人という上演」を無意識のうちに区別し、その二つの(act)への向き合い方の違いに長い時間をかけて揺れ動いていた、という可能性である。共産主義者を拷問するシーンを撮影する際に彼は黒いスーツと帽子を被り、アメリカのギャング映画にあるような暴力表現を目指そうとするが、どうやらこうした試みは当時から実践されていたらしい。映画館に務めていたために、アメリカ映画による影響は強かったのか、アンワルは自身を指して「シドニー・ポワチエに似ている」と言い、加えてマーロン・ブランド、アル・パチーノ、ジョン・ウェインなどの俳優を好むことも口にしている。こうしたハリウッド・スターを意識した彼の芝居は力が入っているのか入っていないのか判断しづらく、大物の悪党のように振る舞おうとするあまり逆に小悪党さが前面に押し出され、いささか滑稽である。自分自身が犯してきた殺人を扱っているにも関わらず、緊張感が無く、ともすれば他人事のようであるが、それもそのはずであろう。アンワルにとって殺人とは自分が実行するものである前に、ハリウッド・スターが行う芝居の模倣なのだから。

アンワルにとって映画とは常にハリウッド・スターのような“他者”の介在するものであり、それを演じる自分もまた“他者”に近い存在なのだろう。そして彼における殺人とは、40年以上前から“行為するもの”ではなく、“上演するもの”であったと考えられる。アンワル・コンゴという人間においては殺人=映画という方程式が成り立つ、というのは言い過ぎだろうか。とはいえ、「殺人という上演」が終わった後は“他者”から“自己”に回帰し、「殺人という行為」が成されたという後味の悪さが残り、この実感と事実の乖離こそが、時に悪夢という苦しみを与えるものであったことは想像に難くない。

そして本作には「俳優という“他者”に扮するアンワルの再上演」=「己の過去という“他者”を上演するアンワル」を撮影する側面がある。アンワルは撮影された映像、つまりは二重の意味で“他者”となった自分自身を眺めていくうちに、「殺人という上演」ではなく「殺人という行為」について直面せざるを得なくなるが、この過程で彼の“陳腐”な悪人像は崩壊していく。殺人部隊を指揮して車を走らせ、人を、集落を焼いていくシーンが撮影された際に漏らす「ここまで酷い光景になるとは思わなかった」という発言は、実に象徴的なものを孕んでいる。もはや機械的に「殺人という上演」をし、それについて嬉々として語ることができる怪物はキャメラの前に立っておらず、自分が犯した「殺人という行為」に思い悩む弱々しい老人の姿があるのみだ。

“陳腐”な悪が解体され、まともな考えを持つ人間が新たに生まれるという、ある種の物語が我々の前に現れる一連の軌跡は、悩める(≒悩むことができる)老人であるアンワル・コンゴが中心にいなければ描き出すことは不可能であり、それによって本作は加害者が自己に対して批評的な眼差しを向ける、極めて重層的な映画となっているのだ。

■ジョシュア・オッペンハイマーという稀代のサディスト■

最後にどうしても記述しておかねばならないのが、本作の製作者たちについてである。このような悲惨な歴史的事実を批評する形を取ったドキュメンタリー映画を製作するにあたっては、やはり製作者自身が道義的な使命感などを持っていることが少なからず求められる。無論、本作の監督のジョシュア・オッペンハイマー(そして共同監督のクリスティーヌ・シンと、匿名希望の人物)が、インドネシアで起きた大量虐殺にショックを受けたために、危険を顧みずに真実を追求しようとした姿勢は、決して誠意を欠いたものではないだろう。だが本作はアンワルの動向を追いかけていくうちに、そういった身振りを逸脱するかのようなサディズムを露呈させていく。

先に述べたように、アンワルは「殺人という行為」に向き合うことにより、内省を促されていくが、この過程で彼はある行動に移っている。それは映画撮影を通して被害者の心情に迫ろうというものである。アンワルが悪魔の着ぐるみ(=殺された共産主義者をカリカチュアしたもの)に襲われるシーンを撮影することにより、彼が夜な夜な見ていた悪夢を可視化しようとするのは、本来ありえなかった加害者への報復行為を上演しようとする試みである。これのみならず、被害者に扮することで、死を体験し、理解しようとする試みも実践されていく。

楽しげに殺人を行っていた頃に着用していた黒いスーツと帽子という過去の姿の反復、そして顔に血を塗りたくられ、首を斬られていくという現在における変奏。アンワルを模した人形が首を斬られていく中、その場にいる人間は大歓声を上げている。インサートされる彼の表情は怒りと悲しみが入り混じったような複雑なものだ。アンワルが映画撮影を続けられるのは、彼がある種の贖罪を映画に求めているからであり、ゆえにこうした精神的苦痛を伴う試みが実践されているのであろう。

こうした映像の羅列自体が、加害者たちに対するサディズムを露呈しているとも言えるが、極め付けなのは、劇中で完成した映画を観たアンワルが感想を漏らすシーンであろう。彼はキャメラの後ろに立つオッペンハイマーに対し、映画の出来を褒め讃えるばかりか、感動のあまり孫を連れて来て、自身が殺されるシーンを見せるまでに至る。完成した映画が、アンワルにとってはとにかく感動的なものだということが伝わってくる。だがオッペンハイマーはアンワルが映画製作を通して被害者の気持ちがわかったと発言したことに対して、これは映画であり、そして被害者が味わってきた痛みはこんなものではない、と生気の感じられない声で返すのだ。

被害者の味わってきた痛みが、加害者の主観を交えた自作自演とは比べ物にならないというのは、正しくそうであろうし、傲慢だとして糾弾することはいくらでも可能だ。しかし、アンワルがこのシーンで示そうとしていたのは被害者に対する理解であり、そして(彼とは問題意識が若干異なるにせよ)被害者を理解しようとしていたのは我々もまた同じであるはずだ。オッペンハイマーは映画製作という手段で歴史的事実に迫ろうとしていながら、それについて否定的な立場を最後の最後で取る。オッペンハイマーの態度からは、映画にある種の幻想を期待する者へのサディズムを感じ取ることは難しいことではない。だが同時に、オッペンハイマーが述べているのは、映画は虚構のものでしかないからそれを見て現実と重ねあわせ、現実の出来事を勝手に理解した気になるなという、ある意味で常識的すぎるほどの考えであることも事実なのだ。

フリッツ・ラングという映画監督は、戦前のドイツからアメリカに亡命した後に反ナチ映画である『死刑執行人もまた死す』(1943年)を撮影した。この映画は現実にはあり得なかった、ホロコーストの最高司令官ラインハルト・ハイドリヒの暗殺が描かれ、ナチスに必死に対抗していたチェコスロバキアの人々の勇気を讃えるものとなっている。(その出来、内容がどういったものか我々には断片的にしか知らされないにせよ)劇中で完成した映画、あるいは本作『アクト・オブ・キリング』自体が、第二の『死刑執行人はまた死す』に成り得た可能性は十分にある。だが映画は事実を伝える機能はあるにせよ、それは所詮映像の羅列であり、それが被害者の溜飲を下げる、あるいはこちらが被害者の気持ちに近づくことなどまやかしに過ぎないと、本作は最後に締め括ってしまう。アンワルは絞殺を実行していた屋上に立ち、良心の呵責からか何度も何度も嘔吐をするが、キャメラはそれを冷徹に捉えるのみだ。幻想は打ち崩され、宙吊りになったままの魂がビルを彷徨い出ていく。死刑執行人は、もはや映画の中で死ぬことすら許されないのかもしれない。

杉田卓也

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■