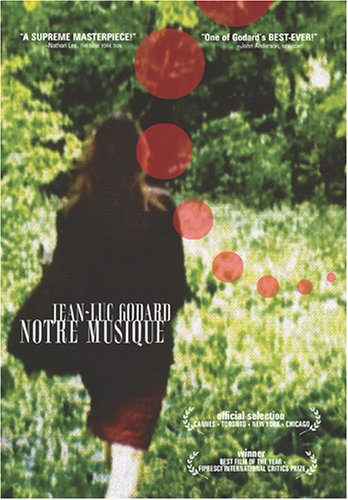

『アワーミュージック』2004年(スイス/フランス)

監督・脚本・編集:ジャン=リュック・ゴダール

出演:サラ・アドラー/ナード・デュー/ジャン=リュック・ゴダール

上映時間:80分

20世紀は戦争の世紀だった。押井守によってアニメーション映画化された『スカイ・クロラThe Sky Crawlers』(2008年)の描く平和を実現した近未来の世界では、平和を実感させるためショーとしての「戦争」が日常的に行われている。その世界では、平和は死であり、生のためエンターテイメントとして戦争が必要とされているようだ。なぜ僕たちは戦争映画を観るのか。今回は、ジャン=リュック・ゴダールの作品『アワーミュージック』(2004)をきっかけに、観客が映画を観るときの「美的な経験」について考えてみたい。あるいはこういった問いは、次のような問いにも繋がっていくだろう。僕たちはなぜ9.11や3.11の映像を繰り返し見てしまうのか。ゴダールの映画を考える前に、カタストロフィーとそれを見るものとを繋ぐ構造がどのようなものなのか、そういった関係性からまずは考えてみたいのだ。

映画と戦争、この二つの歴史的発明は、相互的に影響を与え合い、その歴史を紡いできたと言えるだろう。この二つの共犯関係の中で、映画は、破壊兵器としていくつものイデオロギーを構築し、数えきれないほどの命を奪ってきた。20世紀とは、そういう時代だった。映画を通して、戦争を考えること、いや、映画を通して人類の営みを考えること、それこそが、ゴダールが本作で志向したことである。1895年にグラン・カフェから始まった動的な視覚テクノロジーは、その成熟期において「物語」を高度な技術でもって表象することで観客を作品に取り込む技術を確立していくが、それは強固な制度、すなわち「古典的ハリウッド映画」という一つの規範を形成していく。テクノロジーの発展は映画における表象の形態をも変質させる。例えば、1950年代に入り導入されたヘリコプターによりカメラを上昇させる技術は、出来事を上から俯瞰することで眼差しのポリティクス=垂直的な権力を表象できるようになる。技術の革新とともに、映画の作り手は「物語」に引き込むこと以上に、対象を「スペクタクル化」することで観客を引き込むようになる。物語が希薄化し、オーディオ・ヴィジュアル・イメージの自律化とともに、自己完結したポストモダン映画、このような「刺激」を介する観客との関係性を前面に押し進めた映画が、「ハリウッド的戦争映画」であると言えるだろう。

ハリウッド映画では、時空間と物語進行の「連続性(コンティニュイティ)」が、とりわけ重要視された。時空間の安定的な表象こそ、様々な人種が混在するアメリカで、まず目指されなければならなかったのであり、そのための技法が確立されていったのである。時間と空間が安定して流れ、それが観客に分かり易く伝わること、それは換言すれば、観客が「物語」の登場人物に感情移入しやすくする技術だったと言ってよい。このようなハリウッドの文法に真っ向から反対し、映画を芸術にしていったヨーロッパ・アート・シネマ、なかでもイタリアのネオレアリズモや、フランスのヌーヴェル・ヴァーグなどは、それらのヘゲモニックな体制を、あらゆる観点から覆していこうとした運動であった。そのような反体制的潮流の中で、特権的な地位を確立してきたジャン=リュック・ゴダールが撮った『アワーミュージック』(2004年)も、明らかに反ハリウッド的な手法で、戦争を扱った映画である。ゴダールはいかに戦争というテーマを扱うのだろうか。反体制的ゴダール映画を分析することは、体制的ハリウッド映画を考察することであり、ゴダールを思考することは、僕たち人間の築いてきた歴史を捉え直すことに繋がるだろう。

戦争映画を考える際、重要なことは、戦争映画と観客がどのような美学的関係を持っているかを考察することである。ハリウッド映画が作り上げてきた戦争映画の受容の一つと考えられる支配的受容様態は、観客を登場人物に「感情移入」させ、物語に「没入」させること、また「没入」させた観客に「スペクタクル化」したイメージを見せることで「崇高」と呼ばれる美学的な体験をさせること、あるいは「カタルシス」の効果を与えることで観客の欲望を充足することが挙げられる。ポール・ヴィリリオは『戦争と映画』(平凡社、1999年)で、映画における戦争の表象の仕方に関して次のように述べている。

サミュエル・フラーはノルマンディー上陸作戦の撮影が不可能なのは、海岸に散乱する内臓を適切なやり方で撮影することができないからだといっている。死者が映像には具合が悪いこと以外に、フラーの皮肉な言辞は軍事・産業的な映画は適切な形で恐怖映画とはなりえないことをしめしている。なぜなら、それらの〔軍事・産業的な〕映画は何らかの形で死を美化することを目指すからだ (157頁)。

ここで、ヴィリリオは映画におけるリアリズムの不可能性、あるいは真実の隠蔽を鋭く表現している。ハリウッドを代表とする支配的戦争映画は、モンタージュという技術を使って、鑑賞者が登場人物に「感情移入」するのに最も効果的な編集でカットを繋げていくのだ。リアルな死者の表象は、リアルであるからこそ、表象できない。すなわち、それらはヒロイズムやナショナリズムなどによって「美化」された死でなければならないのだ。

「没入」させた観客と戦争映画における表象の美学的関係性は「崇高」という美学カテゴリーで表すことができるだろう。美意識上の問題点として、戦争映画では、首をはねられ、爆撃で体がばらばらになって飛ぶ生々しさが観客を興奮させることや、夥しい数の死体を表象することが挙げられる。映画俳優たちが戦争中に、何千人にもおよぶ死者を熱心に研究したことからもわかるように、戦争を語ることは道徳的な意味において問題を孕んでいると言えるだろう。このような残酷でグロテスクな表象を僕たちが見るのはなぜか。この観客のアンビヴァレンツに美学的視点から応答してくれるのがエドマンド・バークの「崇高論」である。「崇高」とは18世紀に生まれた美学概念であり、彼の著書『崇高と美の観念の起源』(1757年)から要約すれば、次のように表現できる。

美の根源は「苦(pain)」と「快(pleasure)」であり、最終的に「崇高(the sublime)」と「美(the beautiful)という二つの美的カテゴリーに分類される。快は小さいものに感じる「美」(the beautiful)であるのに対して、もう一つの美は「苦(pain)」や「恐怖」(terror)を経験することから出発し、震撼する苦痛を身体に共振させ、「苦が除去(removal of the pain)」された場合、すなわち「美的距離」が確保されたとき、その美意識は「快」に対して深遠で震えるような「歓喜(delight)」となる。この戦慄の美学こそがバークの「崇高美」である。グロテスクなイメージやスペクタクルとしての爆破シーン、あるいは大量の人が無残に殺されるシーンを観たくないと思いながらも観てしまうアンビヴァレンツは、スクリーンという「美的距離」を確保できている観客にとって、「美」ではなく「崇高」として受容される美のカテゴリーなのである。

さらに、「悲劇とは……あわれみとおそれを通じて、そのような感情の浄化(カタルシス)を達成するものである」とアリストテレスが『詩学』において語るように、戦争の悲劇を観ることで日ごろ鬱積していた情念が浄化されるという戦争映画と観客の関係性も見出されるだろう。ハリウッドを代表とする戦争映画と観客の関係性を定義することは困難だが、「没入」「崇高」「カタルシス」が受容様態の大きな要素となっていると考えられる。以上述べてきた議論を踏まえて、戦争映画のロジックとは、グリフィス以降の古典的ハリウッド映画が築いてきたような、観客を登場人物に「感情移入」させ、物語に「没入」させながら、スペクタクル化したイメージの「崇高」なる体験や、「カタルシス」の心理的効果を与える映画と言えるだろう。それではゴダールの戦争映画がいかにこのようなヘゲモニックな映画文法と距離をとったのだろうか。

2004年に公開されたゴダールの『アワーミュージック』は、ダンテの『神曲』同様3部作構造になっており、まず天国1《地獄》では夥しい戦争のイメージのモンタージュが約10分間延々と流れる。虚構と現実が混在した「戦争」の断片的映像のコラージュである地獄編は、人類が抱く「戦争」のイメージ群で構成されている。続く天国2《煉獄》では「切り返しショット」についてのゴダールの講義や女学生オルガの物語が中心となっており、ゴダール氏が内戦の爪痕生々しいサラエヴォの地に「本の出会い」というイベントのため招かれる。学生への講演を頼まれたゴダール氏は、「テクストとイマージュ」というテーマで、イスラエル/パレスチナ、ユダヤ/イスラムの非対称性について語り、その対立を映画の「切り返しショット」の手法で捉え直す試みを講義する。講義を聞いていた女学生のオルガは、自ら編集したDVDをゴダール氏に手渡すが、その後、帰国したゴダール氏はオルガがイスラエルで自爆テロと間違われ殺されたことを知る。天国3《天国》では、川のせせらぎと木洩れ日の中を歩くオルガが描かれる。第3部《天国》では、人々は穏やかな時間を過ごしている。のんびりと釣りをする者、読書をする者、ボールなしでビーチバレーをする若者たち、アメリカ兵に守られた小川のせせらぎの横を、明るい日差しを受けながらオルガが歩いてゆく。物語を観終わった後で、僕たち観客は、天国1《地獄》の戦争のイメージのモンタージュが、オルガの編集したDVDであることに気づくのである。それでは、ヌーヴェル・ヴァーグの旗手でもあり革新的な映画を多くとってきたフランスの映像作家は、どのようなアプローチで戦争映画と向き合ったのだろうか。

まず古典的映画文法から離れるように映画をとってきた前衛監督であるゴダールは、戦争映画においても同様に、上述してきたようなハリウッドの映画文法、すなわち、「崇高」「カタルシス」「没入」の不在を志向している。天国1《地獄》戦争史のイメージのモンタージュは、どちらか一方の主張をテクストの力を借りて表象するのではなく、プロパガンダ性を希薄にし、両側の言葉(主張)を奪うことで善悪を宙吊りにし、ただ戦争の残酷さのみを提示しているように思える。虚構と現実を混ぜノンリニアなモンタージュを「無意識的」編集により表象することは、どちらのテクストも信用せず、「戦争」のイメージのみを前景化させる効果がある。ゴダールは戦争に対して極めてフラットな地平に立とうとしているのだ。登場人物に感情移入させるように人物の感情とリンクするような編集をしていないことは、登場人物を出す前に、これらの戦争イメージのモンタージュを流していることからもわかるだろう。また、戦争映画特有のスペクタクル性も「物語」と「結末」である2部と3部では皆無である。すなわち、ゴダールは、登場人物への「感情移入」によって引き起こされる「没入」も、「崇高」なるスペクタクル性も、「カタルシス」の効果も与えず、それらを観客から奪ってしまう。異化効果を志向するゴダールの〈思考する映画〉において、観客は映画との間に截然たる境界線が引かれ、距離が保たれる。それでは、いかにしてゴダール映画を思考すればよいのだろうか。そのヒントはゴダール氏の「切り返しショット」の講義にある。

図1 天国1《地獄》戦争のモンタージュ 図2 天国1《地獄》の死者のイメージ

ゴダール氏が講義で学生たちに一枚のイメージ写真(図3)を見せ「この写真をどこで写したと思う?」と尋ねる。学生たちは思い思いに「スターリングラード?」「ワルシャワ?」「ベイルート?」「サラエヴォ?」「ヒロシマ?」と戦争の結び付く場所を挙げるが、「いや、1865年バージニア州のリッチモンドだ。南北戦争のときの写真だ」と答える。ここからわかることは、今日僕たちのイメージをみる「視覚」が、いかにテクストに規定されているか、ということである。つまりゴダールに言わせれば僕たちは、ありのままの現実を見ていないのだ。「イメージは喜びだが、かたわらには無がある。無がなければイメージの力は表現されない。言葉は恣意的に対象物を分割するというが、まるで私たちの過ちのようにいわれる」とゴダール氏は講義するが、このソシュール的な言葉の恣意性に関わる主張は、イメージをテクスト/エクリチュールが歪めてしまうこと、それらがイメージを事後的に創り直し、社会に再構成していること、そのせいであるがままの平等な現実が見えなくなっていくことを示唆している。だからゴダール氏は次のように言うのである。

『事実は雄弁に物語る』と言うが、セリーヌは言った。『それも長くはない』1936年のことだ。すでに映像が言葉によって覆い隠された時代だった

図3 ゴダール氏が講義で学生に見せた写真

それではゴダール氏が言うように、「切り返しショット」の手法が、イスラエルとパレスチナの対立をいかにして捉え直せるのだろうか。それが対立を乗り越える可能性があるのは、「カットの切り返し」=「イメージの切り返し」が二つの対立の緊張関係を無効化するからである。テクストを喪失したイメージ、すなわちテクストとイメージの切り離しが、あるがままの現実を僕たちに提示するのだ。蓮實重彦は、『ゴダール革命』(2005年)の『アワーミュージック』論で次のように述べている。

ホメロスに題材を提供したギリシャとトロイとの対立をイスラエルとパレスチナのそれに置き換え、それが「切り返しショット」の詐術にほかならぬと、作中人物の一人であるゴダールはいつもながらのあっけらかんとした風情で解説する。「切り返しショット」の二つのイメージからは差異が嘘のように消滅してしまうのに、人類は映画とともにそのことに驚くことを忘れてしまっている(134頁)。

ゴダールは明らかにテクストとイメージ、あるいはエクリチュールとイメージの関係性を問題にしている。テクスト/エクリチュールの暴力に関して、ゴダール氏が「フィクションのユダヤ人とドキュメンタリーのパレスチナ人」と対照的に言及することからもわかるように、ディアスポラとしてのユダヤ人が世界中で、言語を操ってきたテクストの力と、テクストの力をもたないパレスチナ人の非力という圧倒的な差異が問題視されている。

「真実にはつねに二つの顔があります。トロイ戦争もギリシャ側の見方がありますし。私はトロイの詩人を探しています。トロイ側からは何も語られなかった。だが、偉大な詩人がいるからといって詩人のいない国を負かす権利があるのか。敗北は詩人の不在ゆえなのか。自らの詩をもたない民族は強くなることができるのだろうか」

ダーウィッシュという人物にこのように語らせるゴダールは、トロイとギリシャでもなく、イスラエルとパレスチナでもなく、あらゆる戦争、いや人類の歴史におけるテクストが形成してきた戦争の歴史に対して言っているのだ。ゴダールは、このような対立関係を引用しながら、ありのままの現実の映像から、恣意的なテクストを抹殺しようとしているのではないか。「切り返しショット」によりイメージの客観性をテクストの恣意性から護ること、つまりテクストからイメージを解放すること、それはプロパガンダの不在でもあり、視覚イメージへの敬意でもある。

仮にこのような意図があるとすれば、第3部《天国》のラストシーンでゴダールは何を伝えようとしたのか。本作第3部では、ラストシーンで天国のオルガがクロースアップで映し出され、彼女が目を閉じて映画が終わる。「私たちの音楽」というタイトルは「目を閉じる」ことのメタファーともとれるだろう。しかし、ゴダールは現実から目をそらして、つまり「目を閉じて」、「想像世界」へ逃げ込むことを促していたのだろうか。いや、そうではない。講義でゴダール氏が「努めて物事を見ること、努めて物事を想像すること。前者は目を開けて見よ、後者は目を閉じよということだ」と話すように、両方を往復することが要請されているのである。「瞼を閉じ、開けること」は映画の「切り返しショット」と同様に、テクスト不在のまま行われなければならない。目をあけ、ありのままの現実を見ること、そして目を閉じて想像すること、この連続する運動が、映画の「カットの切り返し」という映画の手法のもつ形態と共鳴しているのだ。すなわち、あるイメージと次のイメージの間の空白には、目を閉じて想像する「閾」が存在するのだ。現実から目をそむけ、それから逃避するのではなく、テクスト/エクリチュールという言語の恣意性に媒介されない現実と向き合う事、そしてその現実の持つ意味を、目を閉じて想像すること、これこそ僕たちがイメージと向き合う時の真摯な態度ではないか。確かに最後にオルガは目を閉じて視界を覆うだろう。この行為はエクリチュール/テクストに覆われた視覚イメージから一度「逃避」することを意味している。しかし、映画が終わった後、あの天国の少女は、もう一度目を見開くはずである。恣意的なテクスト/エクリチュール不在の、ありのままの現実に向き合うために。言説の恣意性(テクスト)に覆われた対立(戦争)を超え、差異や境界のない平等なイメージを提示することこそ脱制度的戦争映画、ポスト戦争映画としての『アワーミュージック』の主題なのであり、そのフラットな場所において僕たちは初めて〈平和〉について考えることができる。

ゴダールにとっての仮想敵は言うまでもなくハリウッド映画である。制度的映画は、善/悪二元論を語ることによって、あるいは英雄を描くことによって、フラーが言うように、犠牲者の死を正当化し、美化してきた。戦争を主題とした映画で、映画の形式を語るゴダールが恐怖するものとは、まさしく映画の暴力性である。ここで、制度的映画が大衆を惹きつけながら、映画という技術が語るテクストの暴力と、人類の歴史におけるテクストの暴力とが重なり合っていることに気付くだろう。しかしそれと同時に彼は映画に希望もみているように思う。「切り返しショット」という魔法のような技術に、テクストをイメージから奪うことの可能性を見出しているのだ。今や戦争は映画であり、映画は戦争であると言ってよいだろう。無数の死がイデオロギーにより正当化されてしまう。一方は、イデオロギーを構築するためのテクストを奪われ、一方はテクストによってイデオロギーを拡散する。夢想家ゴダールは、テクストの忘却という詩なき音楽を奏でようとしている。テクストの暴力に対して、映像の可能性を打ち立てること、映画というメディアが特権的に有する技術としての「切り返しショット」が持つ可能性に賭けてみること、このようなゴダールの理念に触れたとき、この映画は、僕の中で最も美しい音楽となった。

図4 第3部《天国》最後のシーンで目を閉じるオルガ

北村匡平

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■