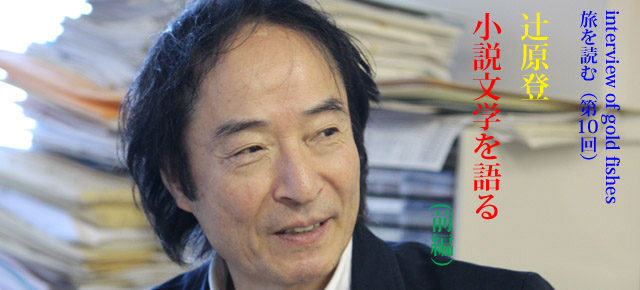

Interview:辻原登 (1/2)

辻原登: 昭和二十年(一九四五年)、和歌山県印南町に生まれる。十代の頃から小説を書き始め、平成二年(一九九〇年)、『村の名前』で芥川賞を受賞。その後『翔べ麒麟』で読売文学賞、『遊動亭円木』で谷崎潤一郎賞、『枯葉の中の青い炎』で川端康成文学賞、『花はさくら木』で大佛次郎賞、『許されざる者』で毎日芸術賞、『闇の奥』で芸術選奨文部科学大臣賞、『韃靼の馬』で司馬遼太郎賞、『冬の旅』で伊藤整文学賞受賞と小説界の文学賞を総なめにする。三島由紀夫賞、川端康成文学賞、日経小説大賞などの選考委員もつとめる。

辻原登氏は『村の名前』で芥川賞を受賞後、純文学にとらわれず、エンターテイメント系の作品も含めて数々の小説を量産し続けている作家である。純文学雑誌からデビューした作家で、辻原氏ほど広範かつ旺盛な執筆活動を続けておられる作家はほとんどいない。辻原氏はまた、東海大学文芸創作科で教鞭をとられる教育者でもある。金魚屋では『辻原登奨励賞』の選考をお願いしているが、今回は創作に対するお考えはもちろん、作家デビューするまでの経緯や資料集めの方法など、小説作家ならではのお話をお聞きした。

文学金魚編集部

■少年時代について■

───今日は小説家で、文学金魚で「辻原登小説奨励賞」の選考をお願いしている辻原登さんにお話をおうかがいします。辻原さんは大阪教育大学付属高等学校天王寺校を卒業後、上京して文化学院文科に入学されました。文化学院在学中の昭和三十九年(一九六四年)、十九歳の時に「第二次文学共和國」を刊行しておられますが、この雑誌で本格的に小説を書き始められたのでしょうか。

辻原 当時、文化学院で桂芳久さんという小説家が教えておられて、桂さんに君たちも自分たちの雑誌を作ったどうかとすすめられ、十人くらいの仲間と「文学共和國」という同人誌を出したんです。二号か三号まで出したと思います。素晴らしい先生でしたね。小説家であるだけでなく、折口信夫系の国文学者でもありました。

───同人は全員小説家だったんですか。

辻原 いや、そうじゃなかった。詩人の井上輝夫なんかも同人でした。彼は大学院に在学中でしたが、ビュトールの「ボードレール論」を訳して掲載してくれました。井上はその後、ニース大学に留学するんですけど、あと朗唱詩人として活躍している天童大人も同人で、彼は当時小説を書いていた。僕は小説を載せていましたが、その時初めて小説を書いたわけじゃなくて、中学生の頃から小説を書いていたんです。もちろん高校時代も。大阪教育大学付属校時代は「太陽」という雑誌をやっていて、それは同人雑誌というよりも、高校生による総合雑誌を作ろうとしたんです。三号まで出しましたが、しゃれた雑誌でした。昭和三十七年(一九六二年)頃ですかね。

───「太陽」は活版雑誌ですか。

辻原 活版です。大阪のミナミのキャバレーなんかをまわって、広告を取って刊行費用を確保しました(笑)。「太陽」ではバートランド・ラッセルに手紙を書いたりして、ちゃんと返事が来ましたよ。それを原文と一緒に翻訳して載せたりしてね。ラッセルは昭和三十年(一九五五年)にアインシュタインと「ラッセル=アインシュタイン宣言」を発表して、それが核廃絶を訴える科学者たちの国際会議「パグウォッシュ会議」につながっていった。あの頃のラッセルはすごい数学者で哲学者で、平和運動の思想家でもあった。僕は当時、ヤマギシ会に入っていて、ちょっとませていたんですよ。京都に鶴見俊輔さんがいらした時代だから、だいぶ影響を受けました。そういう影響もあって、思想的な総合雑誌を出そうとしたんですが、小説はそこでは書かずに学校新聞に連載していました。

───高校生の時から連載作家だったんですね(笑)。

辻原 タイトルはうろ覚えだけど、『市民としての抵抗』だったかな。でもこの連載小説は中止命令が出たんですよ。

───どうしてですか。

辻原 おもしろくない、と(笑)。学校側からじゃなくて、編集部からそう言われたんです。「お前の小説はわからなくて、やめさせろっていう声が多い」って(笑)。

───森鷗外みたいですね(笑)。鷗外は読者からのつまらない、紙の無駄だという声に新聞社が屈して、最後の史伝『北条霞亭』が連載中止になっています。

辻原 そうそう(笑)。ところがその学校新聞の編集長が面白い奴で、「連載中止にあたって」という論文を掲載したんです(笑)。僕の小説は五回か六回掲載されたんだけど、編集長が、中止のやむなきに至ったとはいえ、この小説はどういう小説なのかという内容の長い長い論文を書いたんです。

───五、六回分を読んでですか。それもすごいな(笑)。

辻原 その新聞は今も持ってますよ。このあいだ大阪に行って、二十人くらい集まったんだけど、その時も、そういう面白いことがあったねって話しが出ました(笑)。

───少年の頃からものすごく筆力があったんですね。辻原さんは、だいたい年一冊ペースで小説単行本が出ているでしょう。いや、年一・五冊平均くらいかな。

辻原 そうですね。長編がだいたい一年一作で、あと短篇がまとまって何年かに一冊出る感じです。

■デビューの頃■

───辻原さんの文壇デビュー作は、昭和六十年(一九八五年)に「文學界」に発表された『犬かけて』ですね。あの作品はいわゆる完璧な純文学ですが、高校生の時からそういった作品を書いておられたんですか。

辻原 高校の時の連載小説は、サルトルの『自由への道』をそっくり真似て、舞台を大阪に設定したものなんです(笑)。完全にサルトル狂いでしたね。あの頃はカミュとサルトルの時代だったんです。

───それはすごい設定かも(笑)。

辻原 それで高校卒業後、東京に出てきて「文学共和國」に参加するかたわら、百五十枚くらいの小説を書いて河出書房「文藝」の「文藝賞」に応募したんです。当選したんですよ。昭和四十一年(一九六六年)の「文藝賞」かな。その時は受賞作がなくて佳作二篇だった。選考委員は江藤淳、小島信夫、吉行淳之介とそうそうたる作家たちでした。ところが僕の作品を雑誌掲載することを、江藤さんが猛烈に反対した。「これは単にフランスのアンチ・ロマンの物真似に過ぎない」という理由でね。

───アンチ・ロマンだったんですか。

辻原 そうなんです(笑)。今度はサルトルからヌーボーロマンのアラン・ロブ=グリエとかミシェル・ビュトール、マルグリット・デュラスとか、そっちの物真似をしたわけです(笑)。江藤さんはそういう小説が大嫌いだったでしょう。モダニズムも嫌いだったくらいだからね。

───犬と海軍がテーマの小説だったらだいじょうぶだったですよ。もしくは慶應の卒業生なら問題なかった(笑)。

辻原 選評を読めばわかりますが、小島信夫と吉行淳之介さんはものすごく誉めてくださった。ところがなぜか「文藝」は活字にしてくれなかった。雑誌に載らなかったんです。異例な事態だったと思います。僕はそのことは忘れたいから、選評が掲載された「文藝」はもう持っていませんけど。

───その作品は世に出てないですよね。

辻原 出ていません。原稿もないです。僕は今でも手書きで原稿を書いていますが、その作品はコピーを取っておかなかった。

───デビュー作の『犬かけて』は脅迫観念的妄想に悩まされる男の話ですが、あそこには当時の辻原さんの心境が反映されているんでしょうか。

辻原 僕は一時期ですけど、小説を書くのをやめたんです。「文藝賞」事件があって、これはやはりちょっとショックだった。その後、遠藤周作さんが「三田文學」の編集長の時に、編集部の方が「文藝」で佳作になった作品を読んで、これを「三田文學」に載せるか別の新しい作品を書いてくれないかという依頼の手紙がきた。でも僕はその依頼を拒否しました。その頃はもう二十二歳くらいになっていましたが、しばらく小説を書くのはやめて、とにかく本を読もうと決めたんです。大学も受験勉強を諦めちゃったし、アパートの部屋からほとんど出ないで二年間くらい本を読んでいました。もちろん外に食べに出たり、フランス語をやりたかったから、飯田橋のアテネ・フランセに習いに通ったりしていましたが。

ところが二十四歳の時に父親が癌で倒れましてね。その頃僕はガンディーの本を読んでいて、エリク・エリクソンの『ガンディーの真理』ですが、その中でガンディーが人間にとって一番大切なのは、父親の看病をすることだ、それが息子にとって人生最大の事業であると言っていることを知ったんです。それで、どうしようもない息子でしたし、これは田舎に帰って父親の看病をしようと決めた。父親は膵臓癌で、リンパ節にも転移していました。二十五歳の時に和歌山に帰ったんですが、父は一年くらい入院してから亡くなりました。で、田舎でも本を読む蟄居生活を続けたんですが、また小説を書き始めた。三年くらいで仕上がりました。一千枚くらいでしたね。

───ん、一千枚ですか。

辻原 そう(笑)。『千春(せんしゅん)』というタイトルなんですが、それを持って再び上京して就職しようと考えたんです。で、市川の友人の家に転がり込んで、就職するといっても何の資格も持っていないから、中国語をマスターしようとしたんです。当時は日中国交回復があって、中国との商取引が増えていく時代でした。ところが国交断絶していたから、大学で中国語をやっている人が少なかった。でも中国語ができる人材を色々な会社が求めていたから、これは中国語ができればどこかにもぐりこめるだろうと思ったんです。それで二年間、市ヶ谷にある中国語学校に通いました。その間に、和歌山で書いた小説を河出書房に持ち込みました。

当時、金田太郎さんという方が「文藝」の編集長をしていました。「文藝賞」佳作の時に編集者だった方です。彼は前々から、書いたものがあったら持ってきなさいと言ってくれていたので持ち込んだんですが、一年経っても返事がない。それで金田さんに会いに行った。そしたら怒鳴られたですよ。金田さんは「あんたね、どんなつもりでこんな長いものを持ってきたんですか」なんて言うんです。書いたら持ってきなさいと言ってたくせにね(笑)。これもまたショックでした。僕はショックに強い方なんですけど。

───う~ん、千枚ですからねぇ(笑)。

辻原 長いですよね(笑)。金田さんはもうお亡くなりになりましたが、当時は有名な編集者で、金田さんには「これは小川国夫そっくりじゃないか」とも言われちゃってさ。

───小川国夫さんを意識したんですか。接点がなさそうですが(笑)。

辻原 和歌山で小川さんの『アポロンの島』、『或る聖書』、『試みの岸』などを読んでいました、田舎にいると、ああいう作品が割と身にしみるんです。資質的な接点はほとんどないんですが(笑)。

で、とにかく中国語を二年やって、小さな商社にもぐりこんだ。その会社は僕が小説を書いていることは知らなかったです。ところが半年くらい経った時に、オーナーの家に呼ばれましてね。そこでオーナーから、僕の本名は村上なんですが、「村上君、君は小説を書いていたと聞いたけど、小説を書くようなヤツはうちの会社にいらないからね」って言われてしまいました。僕もそれは正しい判断だと思いますけどね。そこで「今はもう書いていません」、「約束できるか」、「約束できます」といった問答があった。でも僕の方は、わかんなきゃいいんだからという気持ちでした(笑)。

実際、小説はいつか本格的に書きたいと思っていたけど、焦っていませんでした。会社の仕事にも慣れていかなきゃなりませんでしたから。中国語ができるといったって、実際に中国に行ったらほとんどしゃべれないし、聞き取りもできないわけです。

───北京語をマスターされたんですか。

辻原 北京語です。最初に一緒に中国に行ったお客さんには怒鳴りつけられましたよ。「君、中国語ができるって言ってたけど、できないじゃないか」ってね(笑)。それもショックでしたが、こんちくしょうって思って、それからだんだん中国語ができるようになって、商談もこなすようになっていった。

あ、小説は書きたいと思っていましたが、七人くらいの小さな商社でしたから、朝から晩まで働かされるんです。中国なんかに行ったら、ずっとお客さんの接待ですよ。だけどなんとかしなきゃならない。そうすると朝しか時間がないんですね。朝七時に起きるのを五時にしたら二時間取れる。それはどこに行ったって取れる。そういうところは僕はストイックで、決めたとおりにできるんです。それから朝五時に起きて、一時間から一時間半くらい、本を読んだりノートを取ったりする生活を続けていきました。

で、好きな人ができて、結婚なんかできるって思ってなかったんだけど、幸いなことに結婚してもいいって言ってくれて、それで高井戸の小さなアパートに新居をかまえました。大家さんの家の庭に建っているモルタルアパートでね。あの頃は土曜日も仕事があったから、日曜日だけ休みだったんです。

結婚してしばらくたった日曜日の朝に、大家さんの庭にある木を眺めて、朝ごはんにトースト食べて、コーヒーを飲んで、ちっちゃなベランダに出て椅子に座ってボーッとしてたら、鳥の声が聞こえてくる。その時、僕はほんとうに幸せだなって思った。こんなに幸せな瞬間が持てるとは、ぜんぜん思っていなかった。突然、書かなくちゃと思ったんです(笑)。この幸福を書かないでどうするとね。そこから始まった。

ところが実際に書いた『犬かけて』は逆の話しでしょう。妻の不倫を疑うという。そうなっちゃったんだけど、あの頃はなんとも言えない微妙なバランスのところにいたんです。普通は不幸だと思って書くことが多いけど、僕は逆ですね。幸福だからこそ、この幸福を書かなきゃならない。それが文芸誌に掲載してもらった最初の作品になったんですが、これを掲載してもらうまでも実は大変だったんです。

■芥川賞受賞前後■

───『犬かけて』は「文學界」掲載ですが、「文學界新人賞」は受賞されていませんよね。

辻原 編集部に持ち込んだんです。あの頃は持ち込みはほとんどなかったです。新人賞が登竜門でした。僕が作品を持ち込んだ時の「文學界」編集長がYさんです。

───「文學界」へ持ち込みですか。よく掲載されましたねぇ。

辻原 すったもんだいろいろありましたよ。持ち込んでから二年後くらいに活字になった。

───そのくらいかかるでしょうね。何回くらい書き直しましたか。

辻原 四、五回は書き直しました。僕はまだ会社勤めで、小説を書いていることは会社には内緒でしたから、それで〝辻原登〟というペンネームになったわけです。Yさんが緊急で会社に電話してくるときは、「友人のYですが、村上さんいらっしゃいますか」って言ってましたね。

それで『犬かけて』が活字になる時ですが、あの頃は市ヶ谷の大日本印刷に、出張校正といって編集部の人が原稿の最終チェックをしに行っていた。僕はそこに呼ばれたんですが、Yさんが「村上さんね、この場面はちょっとダメだと思う。でも僕もどう直せばいいのかわかんないから、ちょっと考えてみてよ」って言うんです。

───一時間くらいしかないでしょう。

辻原 いやいや三十分でやれって言うんですよ(笑)。もう真夜中でした。結局、一時間近くかかりましたが、必死になって書き直しました。「できました」って持っていったら、Yさんは「そうだ、これでいいんですよ」と言ってくださった。そこで校了になったんですが、もう夜中の二時をまわっていた(笑)。僕が帰ろうとしたら、Yさんが、「村上さん、僕はこの作品を芥川賞候補に推薦します」って言うんです。そんなこと言っていいのかなって思ったくらいでしたけどね。

───「文學界」や「新潮」、「群像」、「文藝」、「すばる」などの文芸誌編集部は、優れた作品を芥川賞候補に推薦しますよね。実際、『犬かけて』は芥川賞候補になっています。芥川賞を受賞されたのは、次の作品の『村の名前』ですが。

『村の名前』

平成二年(一九九〇年) 文藝春秋社刊

■丸谷才一氏について■

───ちょっと生意気なことを言いますが、『犬かけて』や『村の名前』はvery「文學界」的な小説です。描写も心理も非常に濃縮されている。ところが辻原さんは、純文学作家の資質を保持しながら、いわゆる中間小説、大衆小説と呼ばれるようなジャンルにも執筆範囲を拡げていかれた。その変遷は、特に純文学業界の人間にはちょっとわかりにくいところがあると思うのですが、それを読み解く一つの鍵が丸谷才一さんにあるのではないかと思ったりします。書評・エセー集『新版 熱い読書 冷たい読書』に丸谷さん追悼文が収録されていますが、辻原さんは、丸谷さんが漱石・鷗外から続く「日本近代文学」の「山脈の最後の山塊を形成していた」と書いておられます。丸谷さんは戦後的知性というよりも、戦後文壇的知性の巨峰といった感じの作家だったように思うのですが、丸谷さんについて少しお話いただけませんでしょうか。

辻原 僕と丸谷さんは、文学的な資質としてはまったく違うタイプの作家だと思います。ただ丸谷さんは、僕の小説のいいところを非常に認めてくれた方なんです。芥川賞の時もそうですが、それ以降も節目節目で僕の作品を押し上げてくださった。池澤夏樹さんなんかもそうですが、僕と池澤さんも、友人ですが資質が違う作家です。また僕らは文壇的な徒党など組んでいないわけです。しかし彼らの該博な知識などに、僕はすごく敬意を持っています。ただそれと僕自身の小説とは、また違う世界だと思っています。

■辻原文学の現代性について■

───丸谷さんはいわゆるモダン、明治維新以降に欧米的な最先端の〝現代(モダン)〟に追いつこうとした作家の一人だと思います。辻原さんも、当然そのようなモダンをおさえておられる。しかし辻原さんは現代のポスト・モダン的精神風土も感受しておられる。それが純文学的な小説に留まらず、あらゆる物語を書き尽くそうというリゾーム的な書き方につながっていると思うのですが、辻原さんには語りに対する執着のようなものがありはしませんか。『遊動亭円木』の中で主人公の円木が、「語りになりたい」という意味のことを言いますよね。あそこには辻原さんの本音のようなものが表現されているような気がするのですが。

辻原 『遊動亭』で円木が、すべての落語の噺を覚えて「語りの図書館になる」という意味のことを言いますよね。それは僕の欲望というか、本心が出てきたんだなと思います。僕が生まれ育ったのは熊野でしょう。別にどうというところのない場所なんですが、あそこには一種独特の物語世界があると思います。それが僕が物語を作ることになった原因かどうかはわかりませんが、小説家になったことと、あの土地を絡めて考えると説明がつきやすいので、自分でもそうなんだと思おうとしているところがあります。でもまあもっと下世話なことを言うと、小さい頃から嘘をつくのが好きでしたね(笑)。嘘をついて人を騙すわけではないですけど、物語を作ることが好きだった。

小学生の時に、本宮、新宮、那智と家族で熊野を旅行した思い出を、紙芝居にして発表したことがあるんです。クレパスで三十枚くらい絵を描いて、お話を自分で作って教室でみんなに披露しました。それが他人に向かって自分の作品を発表した最初だな(笑)。

それに父親が県会議員をやっていたので、子供の頃から演説を聞かされていたんです。親戚の家にみんなが集まっている時や、父親の実家は農業をやっていましたから、田圃のあぜ道なんかで選挙演説の真似をやっていた。「再び軍国主義の軍靴の音が聞こえてまいります、この日高の山野を、あの戦争の惨禍に巻き込んでなるものか、皆さん!」とかね(笑)。今でも従兄弟なんか、「あの頃ヒロちゃんは、演説ばっかりしてたね」と言いますもの。小学校一年生くらいの頃ですよ。

───お父様は社会党の議員ですものね。

辻原 議員の前は学校教員だったので、家に本がたくさんあった。都会の中学に行くようになると、それまでの本を読む習慣と、演説というか、喋ることへの欲望みたいなものとが自然にくっついていったところがあると思います。だから僕の場合、小説も演説の一つという面があるかもしれないな(笑)。

(2013/12/13 後編に続く)

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

■辻原登さんの本■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■