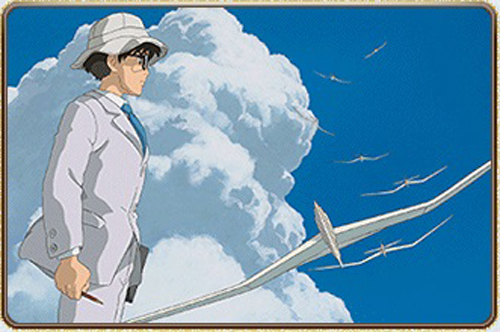

『風立ちぬ』 2013年 (日)

原作・脚本・監督 宮崎駿

プロデューサー 鈴木敏夫

制作 星野康二(スタジオジブリ)

音楽 久石譲

主題歌 荒井由実 『ひこうき雲』

上映時間 126分

ヒロインとの最初の邂逅の直後、汽車のデッキに腰かけた主人公がヴァレリーの詩句をつぶやくと、ショットは切り替わって彼の後ろ姿を画面の後景におさめる。そしてその前景には、煙管をくわえて渋い顔をした初老の男が腰をおろしている。公式資料によれば、彼はどこぞの魚屋のおやじらしい。ともあれ、いかにも宮崎駿の描く世界になじんだその男の、人生の年輪を重ねた見事な面構えをお見逃しなきよう、未見の方にまずは強く勧めておく。

恥ずかしげもなく告白すれば、この何気ないショットを目にして以降、思いがけず胸を衝かれた私は、「おわり」のクレジットが表示されるまでずっと目頭を熱くさせられ通しであった(落涙するに及んだことも一度や二度ではない)。もちろん、そうしたきっかけとなりうる場面はこれ一つでなく、たとえばドイツ視察を前にしたある晩、路面電車で帰ってくる主人公の横に座っている男の前歯が、いかにも漫画映画らしく誇張された出っ歯として描かれ、異様な存在感を放っている、といった場面を挙げてもよい。

私はここで、物語と無関係に、画面の細部に快楽を求めて彷徨うシネフィル的な視線を推奨しているわけでは全くない。主人公の後ろ姿を後景に、魚屋のおやじを前景にとらえたショットは、この映画が描く物語全体の行く末を予示している。若く、夢を抱いた主人公は、決して魚屋のおやじを振り返らない(あるいは、隣の男の出っ歯を横目で見やることもない)。彼らの人生が交錯することは永遠にない。いや、行きずりの他人ばかりか、この青年はきっと、誰のことも正面から見つめたりはしない。彼はただ、美しくも残酷な夢だけを見て生きていくのだろう。そんな先行きが痛いほどよく予感されてしまうからこそ、全く別様の人生を生きている魚屋のおやじの面構えは胸に迫るのだ。

§

この最新作の公開に際し、宮崎自身や鈴木敏夫(プロデューサー)は、各種宣伝媒体への応答の中で、宮崎駿なる人物の抱える「矛盾」を盛んに口にしている。戦争や兵器へのフェティッシュな情熱を宿しながら、反戦平和主義者として知られる男。宮崎駿に多少なりと関心のある者なら、誰もがかねてより承知のこの「矛盾」は、ゼロ戦の設計者を主人公とするこの映画の製作にあたって、世間への一種のエクスキューズとしての役割を担わされているかのようである。私たちは戦闘機の設計者を讃美したいわけではない、ゼロ戦は美しい飛行機として描かれるかもしれないが、そこにある矛盾を隠そうとは思わない、そしてその真摯さは本作を紛れもない作家の映画とするだろう、云々。

だがこの映画には、矛盾はあっても、苦悩をもたらす葛藤はない。自らが必ずしも望んだわけではない戦闘機の設計に携わりながら、主人公(やその同僚)がそのことを深刻に思い悩むことはない。矛盾はハナから受け入れられており、その解消が目指されることはない。端的にいって、この主人公にとっては、自らの作り出した飛行機が何のために利用されるのかは二義的な問題でしかない。したがって、この映画が主人公の人生を肯定的に描いているように見えるとすれば、それは彼が「矛盾」を自覚し、葛藤を抱えた人間であることによって正当化されているのではなく、ただ美しいものを作りたいという「夢」への忠実さによって正当化されている。

この正当化に対し、技術者の無垢さを無批判に肯定してよいのか、原爆へのアインシュタインの悔悟のように、主人公たる堀越二郎はもっと思い悩むべきなのではないか、といった問いをぶつけることは的外れである。そんな問いは本編中でとっくに発されているし、その上で捨象されているからだ。主人公の心の師であるイタリア人設計士のカプローニは、飛行機を「呪われた夢」であると断じつつ、「ピラミッドのある世界と、ピラミッドのない世界と、どちらが好きか」と主人公に問いかける。二人が――カプローニが明確に、二郎が暗黙のうちに――与える答えは、言うまでもなく「ある世界」の方だが、ここで問題は、どちらの世界が「正しいか」といった善悪の判断によってではなく、単なる「好み」へと還元された上で回答されている(ゆえに、彼らを道徳的に非難することは、ニーチェに対してそうするようなものである)。

彼らの業の深さは、彼らが世間的な倫理観を(少なくとも表面上は)身につけていることでより強調される。少年の日の二郎は、下級生をいたぶるいじめっ子に対し、傷を負うのもいとわず立ち向かう。物語の流れ上、一見すると意味を掴みがたいこの一挿話は、彼が人並みの道徳を内面化していることを示している(彼の修身の授業の成績は決して悪くあるまい)。そうしてやがて大人になった二郎は、腹をすかせてひもじい思いをしている子供に菓子を与えようとするだろう。もっとも、彼は子供にそれを拒否され、友人であり同僚である本庄という男に「偽善だ」と喝破されることにもなる。本庄は重ねて、飛行機なぞを設計する予算があれば、日本中の飢えた子供たちに菓子を食わせてやれるだろう、と言い放ち、それを「矛盾だ」と形容してみせる。しかし先述したように、この映画に矛盾はあっても葛藤はない。本庄も二郎も、そうした矛盾を認識しながら、美しい飛行機を作りたいという自分の夢に邁進することには何の迷いも持たない。

かくして、宮崎駿のこの新作は、美しさは罪である(が、ある種の人間はその魅惑に抗えない)、という(ありきたりといえばありきたりの)命題を余すところなく描き出していく。それが「正しさ」ではなく「好み」の問題として描かれている以上、そこに非難の目を向けるのもまた(観客個々人の好悪判断に基づく)自由である。だが、そのとき観客は、たとえば飢えた子供への募金にあてることもできたはずの千数百円を、二時間のアニメーションに支払っている自分自身のことを忘れてはなるまい。「映画」などという、その奇態さにおいて「ピラミッド」と大差のない発明品に、かつて一銭でも支払ったことのある人間は、多かれ少なかれ、皆等しく美の奴隷なのだ。

§

飢えた子供への眼差しを有しつつ、それでも自分の夢以上に大切なものはないと信じられる人間。そのほとんど戯画的なまでに自己中心的な生き方は、当然ながら他者との関わりの場面において最も顕著に示される。

たとえば妹の加代である。映画に登場して早々、彼女は「笹とり」に行くという約束を少年時代の兄に破られる。長じて以降も、遠路はるばる兄を来訪しながら、その訪問の約束をすっかり忘れられてしまうという場面が二度にわたって描かれる。彼女はその度に兄を「薄情者」となじるのだが、それが多くの観客の心情をあまりにも率直に代弁するものであるために、かえってその薄情さの印象は弱まるほどである(実際、兄を責めつつもそれによって好意を顕わにしているこの妹は、主人公への観客の反感を軽減するという重要な役割を担っている)。

他者への徹底した無関心。妻となるヒロインの菜穂子に対しても、二郎のその本質は変わらない。彼は菜穂子が熱心に描いている絵を一顧だにしない。彼はただ「綺麗だよ」という以外に妻にかける言葉を持たない。あまつさえ、彼は肺を病んでいる彼女の隣で煙草を吸えてしまう。端的にいってしまえば、二郎が菜穂子を愛するのは、彼女が飛行機と同じく「美しい」からであって、それ以上のものではないと見える。

そんな二郎と過ごすために、彼女は高原病院を抜けだし、寝たきりの新婚生活を送り、いよいよ病状が厳しくなるや一人でひっそりと病院へ戻り、やがて死んでしまう(ことが示唆される)。婚礼の夜、仲人となった二郎の上司は、「君のは愛情ではなくエゴイズムじゃないのか」と主人公を問い詰めるのだが、この人物もまた妹と同じく、観客の心情を前もって代弁する役割を担わされているといえる。こうした物語の梗概から、男の夢のために献身的な犠牲を強いられた女の物語を読み取ることは容易い。菜穂子が二郎にとってあまりにも「都合のいい女」として描かれていることを不快に思う観客も多かろう。

こうした主人公の自己中心性は、作品の結末まで徹底されている。夢の中で(今は亡き)菜穂子と再会した二郎は、生前と同じく美しい姿をした妻に、「あなた、生きて」という台詞を吐かせた上で、彼女の姿を空の彼方へ霧散させてしまうのである。己の夢の中で、自分との生活のために(おそらくはいくぶん)死期を早めた妻に、自分のこれからの生を肯定させ、彼女を一つの美しい思い出に昇華してしまう。そのあまりといえばあまりに自己中心的な「夢」のあり方には、ほとんど戦慄をすら覚える。

§

だが、こうした二郎の自己中心性は、この作品の忌むべき欠陥などではない。それはむしろ、一つの美徳ですらある。自己中心的な人間の半生を描くことで、この作品は一貫して「夢」の個別性を強調しているからである。主人公の夢は、堀越家の夢ではなく、妻の夢でもなく、三菱の夢でもなく、ましてや日本国民の夢でもない。実のところ、この徹底した個人主義こそが、この作品を戦争讃美から遠ざける最大のエクスキューズとなるだろう。

もっとも、ただ一人、同じ夢を見ているかのような人物として、心の師であるカプローニが登場しはする。だが、夢の中でカプローニと出会った少年時代の二郎は、ここは「僕の夢」だと言う。それに対してカプローニは「ここは私の夢の中のはずだが」と(実にふるった)返答をし、「我々の夢と夢がくっついたと言うのか」と語るわけだが、それはつまり、彼らは同じ一つの夢を共有しているわけではなく、各々が自分の夢を持っており、それがたまたま(飛行機という共通項ゆえに)くっついたのだ、という認識の現れである。実際、二郎が夢見る美しい飛行機は、壮大で「古代ローマの建築物のよう」なカプローニの飛行機とは違うし、ドイツのユンカース博士に影響を受けた本庄の飛行機とも違う。だから最後の夢の場面で、美しい編隊飛行を見せるゼロ戦に対し、カプローニはこう言うのだ。「あれだね、君のゼロは」と。

エンドロールに流れる荒井由実の「ひこうき雲」もまた、こうした観点からこそ理解されうるものである。映画のイメージによく合っているがゆえにオファーを出されたというこの既成曲は、確かに、空への憧れと、若くして世を去った人への哀惜が歌われているという点で、この映画と多くのモチーフを共有している。また、もともとこの楽曲が、早世した同級生についての荒井由実自身の体験に基づいて作られたものである、といった背景を知る者なら、なおさら作品との調和を強く感じるかもしれない。

だが、曲の中に歌われている死と、今まさに鑑賞し終えたところの映画に描かれていた死とを、直接に重ね合わせて聴くような振る舞いは、厳に慎まれて然るべきである。歌詞の一節を聴き逃さなければ当然知られるように、そこで歌われているのは、他者には理解されない事柄、決して分からない事柄だからである。かつて亡くなったという荒井由実の同級生の死とその悲しみ、空への憧れを、「わかった」気になってはならない。菜穂子の死と、二郎の悲しみ、彼の「夢」を、「わかった」気になってはならない。まして、異なる人間の異なる死や夢を同一視してはならない。そんな主張が込められているからこそ、この楽曲とこの映画とは真に調和しているのである。

人は決して、他人の夢を完全に理解することはできない。あるいはむしろ、理解した気になってはならない。だから、この映画におけるヒロインの描かれ方から、犠牲を強いられた女性の姿や、銃後の守りの美化などを見て取るのは、何重にも誤っている。そうした見方は、各人の生の個別性を捨象しようとする暴力的な枠組みにほかならない。それに屈する観客は、汽車のデッキに腰かける魚屋のおやじの面構えを見逃してしまったのだろうし、婚礼の夜に菜穂子がつぶやく一言を聞き漏らしてしまったのだろう。彼女はその夜、こうつぶやいていたのだ。「ずっと夢の中にいるみたい」。

そもそも、二郎にとっての菜穂子が「都合のいい女」であると指摘するだけでは、事柄の半面しか捉えていない。菜穂子にとっての二郎が、大変に「都合のいい男」であることもまた否定しえない事実なのだ。何しろ、自分の夢にしか関心のないこの次男坊と結ばれるにあたっては、「家」に入る必要もなく、子供を授かる必要もなく、長生きする必要さえもない。ただ彼の前で「美しく」ありさえすればそれでよい(だから、彼女の姿に「献身」や「犠牲」を見るのはごく素朴な意味で誤りである。二郎がゼロ戦を設計することと彼女の存在とは一切関わりがないし、二人の物語は舞台を現代に移しても――戦争等の背景とは無関係に――再演されうる)。偶然の再会を運命と読みかえ、結核を病んだ己の生涯を精いっぱい「美しく」彩ってみせた彼女の人生を、男だけが能動的であったかのように見ることは、かえって無礼というものである。彼女が一人孤独に見ていた「夢」の景色を、矮小化する資格を持った人間など存在しないのだから。二郎が自分の夢の中に生きているように、菜穂子もまた自分自身の夢の中に生きている。

§

主人公の徹底した自己中心性。それが強調する「夢」の個別性。しかしそれは、人は他者と真に関わり、愛することなどできない、というニヒリスティックな結論を導くものではない。他者はどこまでいっても他者であり、人が別の人間を完全に理解することなどありえないが、だからこそ、互いを愛しあえたと思える瞬間の錯覚は、まさに「夢」のように美しい。恋愛映画としてのこの作品は、そうした前提の上にこそ拠って立っている。

物語が終盤へ向かっていくある場面、名古屋で働いている結婚前の二郎に、東京から「菜穂子、喀血」の電報が届く。慌てて飛び乗った列車の中で、彼は図面に身をかがめて仕事を続けながら、大粒の涙をこぼす。映画の全編を通じて、主人公がはっきりと涙を流す唯一の場面である。

いささか突飛な連想と思われようが、ここで二郎が流す涙は、小津安二郎の『東京物語』で杉村春子が流す涙を私に想起させる。ときには露骨に邪険に扱っていた母が、いざ死を迎えると知るや、杉村春子演じる娘は顔をおおって泣き出す。そのすぐ後の場面では、彼女はそそくさと他人の喪服の心配などをはじめ、しまいには父が先に死んだ方が都合が良かったなどと実際的で功利的な台詞を吐く。だが、母の死に際して彼女が流した涙そのものには、いささかの嘘もない。徹底して自己中心的な(と見える)人間が、他者のために不意と流す涙には、どこかそれを見る者を動揺させ、思いがけず深く心を打つものがある。

東京へ向かう列車の中で二郎が流す涙は、真実、菜穂子のためのものだったか。傍観者としての観客には、ここで二郎は菜穂子を飛行機と重ね合わせているようにも見える。物語世界内のこの時点において、二郎の目指す美しい飛行機は完成していない。彼の試作する飛行機は十分な強度を獲得できず、空中分解の憂き目にあっているのである。その挫折こそが彼を軽井沢での休暇へと導き、菜穂子と再会させている(ただし、こうした因果関係の顛末はごくさりげなく暗示されるのみで、明瞭には描かれない。一部の観客を置いてきぼりにしつつ、独特の省略の仕方によって三十年にわたる物語を描き出していく本作の時間感覚は、クリント・イーストウッドの近作『J・エドガー』などを連想させもする)。そうした物語の流れを踏まえ、列車での主人公の落涙を目にするとき、観客にはどうしても、彼の悲しみが飛行機と菜穂子を重ね合わせたものと映る。すなわち、「なぜ美しいものは儚く、脆いのか」という一般的な慨歎の姿をとって、菜穂子という人間は飛行機と同列に扱われているかのようなのだ。

だが、なぜ泣くのかと車上の二郎に問いかける者がいたなら、彼は菜穂子のことを答えるだろうし、他の誰も、それを嘘だと疑うことはできない。もしそれを嘘でしかないと切り捨てるなら、その先には、この世のあらゆる人間関係はすべて同様に嘘でしかない、という(それこそニヒリスティックな)結論しか待ち受けていないだろう。

誰もが各人各様の夢の中に生きていて、それらの夢はどれ一つとして同じではない。にもかかわらず、人はときにそれらの夢がくっつきあったかのように感じる。それが錯覚にすぎないとしても、当事者がそう信じている限り、そこにはいささかの嘘もない(二郎はそうしてカプローニと出会ったのであり、最後の場面では亡き妻に別れを告げる)。

もちろん、それは軽井沢で二郎と菜穂子が飛ばし合う紙ヒコーキの航路のように、不安定で心もとないものだろう。ときに独りよがりな妄想とも化してしまうだろう。ゆえに、この現世には二人を結びつける第三者が不可欠だ。軽井沢で二人のキューピッド役を務め、後に国家に追われて逃亡してゆくドイツ人のカストルプ氏。二人の仲人を務め、血の繋がりもない若夫婦に家の離れを提供する黒川夫妻。かくも深く人生を交わらせる必然性など、本来なら全く持っていなかった彼らが、自己中心的な主人公の人生に彩りを添える。その一挙一動が、観る者の涙腺を刺激するだろう。

しかし、そうして夢の世界がもたらす錯覚にひとしきり涙した後、観客は再び各人の個別性へと立ち返らなければならない。エンドロールに流れる「ひこうき雲」を聴きながら、筋ジストロフィーを患っていたという荒井由実の同級生の死と、結核を患っていた菜穂子の死と、自分自身が現実に体験した誰かの死とを、重ね合わせるのではなく、切り離さなければならない。彼らそれぞれの死と悲しみを、彼らそれぞれが生きていた夢を、まるで同じものであるかのように一般化し、「わかった」気になってはならない。そうして、自分の生へと立ち返るべく、たった今流した涙のことなど一切忘れてしまったかのように、毅然として胸をはり、試験飛行の場へと赴く二郎さながら堂々と、劇場を後にしなければならない。我々観客は、二郎の夢の世界の住人などではなく、魚屋のおやじと同様の他人なのだから。

三輪健太朗

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■