自由詩は現代詩以降の新たな詩のヴィジョンを見出せずに苦しんでいる。その大きな理由の一つは20世紀詩の2大潮流である戦後詩、現代詩の総括が十全に行われなかったことにある。21世紀自由詩の確実な基盤作りのために、池上晴之と鶴山裕司が自由詩という枠にとらわれず、詩表現の大局から一方の極である戦後詩を詩人ごとに詳細に読み解く。

自由詩は現代詩以降の新たな詩のヴィジョンを見出せずに苦しんでいる。その大きな理由の一つは20世紀詩の2大潮流である戦後詩、現代詩の総括が十全に行われなかったことにある。21世紀自由詩の確実な基盤作りのために、池上晴之と鶴山裕司が自由詩という枠にとらわれず、詩表現の大局から一方の極である戦後詩を詩人ごとに詳細に読み解く。

by 金魚屋編集部

池上晴之(いけがみ・はるゆき)

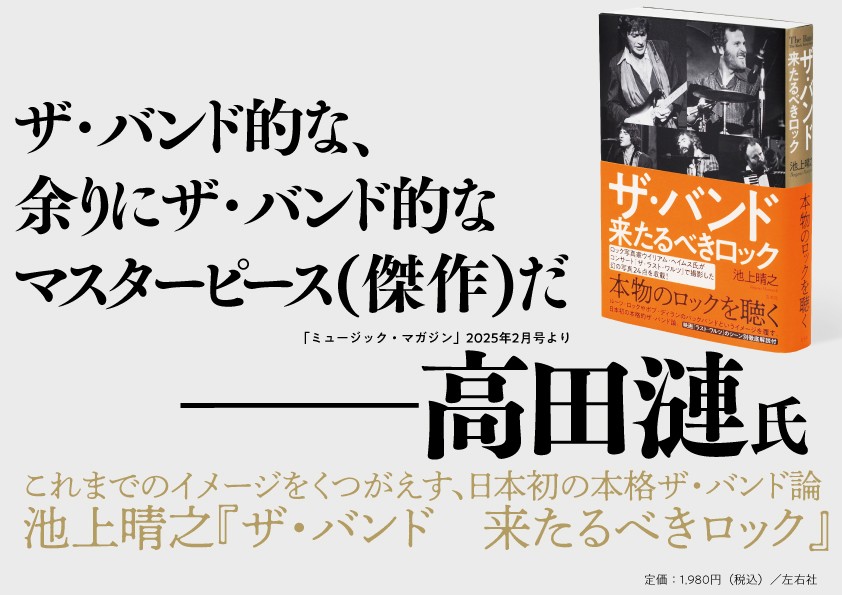

一九六一年、東京都生まれ。慶應義塾大学文学部仏文科卒。批評家。編集者として医学、哲学、文学をはじめ幅広い分野の雑誌および書籍の制作に携わる。著書に、文学金魚で連載した「いつの日か、ロックはザ・バンドのものとなるだろう」に書き下ろしを加えた『ザ・バンド 来たるべきロック』(左右社)。

鶴山裕司(つるやま ゆうじ)

一九六一年、富山県生まれ。明治大学文学部仏文科卒。詩人、小説家、批評家。詩集『東方の書』『国書』(力の詩篇連作)、『おこりんぼうの王様』『聖遠耳』、評論集『夏目漱石論―現代文学の創出』『正岡子規論―日本文学の原像』(日本近代文学の言語像シリーズ)、『詩人について―吉岡実論』『洗濯船の個人的研究』など。

■「凶区」の一九六〇年代について■

池上 今回は鶴山さんのご提案で、同人詩誌「凶区」の詩人たちを取り上げることになりました。しかし「凶区」と言っても、まず一般の読者は知らないと思います。ぼくも名前だけは知っていますが、実際の雑誌は読んだことがないですし、誰がメンバーだったのかと言われると正直うろ覚えです。ぼくが現代詩を読み始めた一九七七年頃でも、だいぶ昔の詩誌だという印象がありました。というわけで、まず「凶区」はどんな特徴の詩誌で、どういう詩人たちが所属していたのかをお話していただけますか。

鶴山 「凶区」は物置を探したら四冊出てきました。後期の号ばかりですけど。

池上 これが「凶区」ですか、初めて見た。鶴山さん、よく持っているなぁ。この19号の表紙は時代を感じさせるけど、戦後詩の同人誌とは全然違いますね。「荒地」なんか誌名が大きくレイアウトされているだけだものね(笑)。あと「演劇特集」とか普通の雑誌みたいに特集が組まれている号もあるんですね。ぼく、今回の対談に備えて渡辺武信の『移動祝祭日 『凶区』へ、そして『凶区』から』(二〇一〇年)というメモワールというか、かなり詳細な資料でもある分厚い本を初めてざっと読んだのですけれど、「凶区」には前身になった同人誌があるんですよね。

鶴山 中心は東大と早稲田大学の詩人たちです。まず東大系をおさらいすると、昭和三十三年(一九五八年)に天沢退二郎と渡辺武信さんらが「赤門詩人」という同人誌を創刊した。その名のとおり東大の学生たちの学内雑誌です。ただ「赤門詩人」は原稿が集まらず八号で行き詰まってしまった。そこで天沢と渡辺さんだけで臨時の小冊子を出すことにした。それが「暴走」で三十五年(六〇年)創刊です。「赤門詩人」からの〝暴走〟ですね。六〇年安保最盛期ですから天沢、渡辺以外の同人たちは詩どころではなくなったんでしょうね。

早稲田系では秋本潔、彦坂紹男、藤田治さんが「舟唄」や「パテ」という同人誌を出していた。また高校時代からの友人でともに早稲田に進学した高野民雄、鈴木志郎康さんが月刊で「青鰐」を刊行していました。全員同世代で二十代初めに第一詩集を出した詩人が多いですから出版記念パーティなどで顔を合わせる機会があった。そこから同世代詩人を集約した同人誌を出そうという機運が生まれ、天沢、渡辺、秋本、彦坂、高野の五人で昭和三十六年(一九六一年)六月に「×(バッテン)」を創刊した。今まで自分たちがやってきた同人誌を否定するという意味で「×=バッテン」という誌名にしたようです。

ただ「×」創刊後も「暴走」は続いていました。第八号から菅谷規矩雄さんが参加しています。「×」も同様で第四号から藤田、鈴木、山本道子さんが参加して八人になった。「×」「暴走」「青鰐」の詩人たちは複数の詩誌に参加して旺盛に詩を書いていたわけですがそれを最終統合しようということになった。それが「凶区」で昭和三十九年(一九六四年)四月創刊です。創刊同人は秋本、天沢、菅谷、鈴木、高野、彦坂、藤田、野沢暎(渡辺の友人で「×」同人)、山本、渡辺の十人。

「凶区」の命名は渡辺さんで「×」から「凶」を思いつき、直前まで誌名となるはずだった「詩空間」から「区(領域)」を発想した。「青鰐」は昭和三十八年(一九六三年)三月に終刊していましたが、「凶区」創刊によって「暴走」は第十五号、「×」は十一号で終刊しました。ただしそれまでの名残で「凶区」編集発行元は終刊号まで「バッテン+暴走グループ」とクレジットされています。「凶区」には定期購読者だった金井美恵子さんが高校卒業後に上京して四十三年(六八年)の第二十一号から同人参加しています。

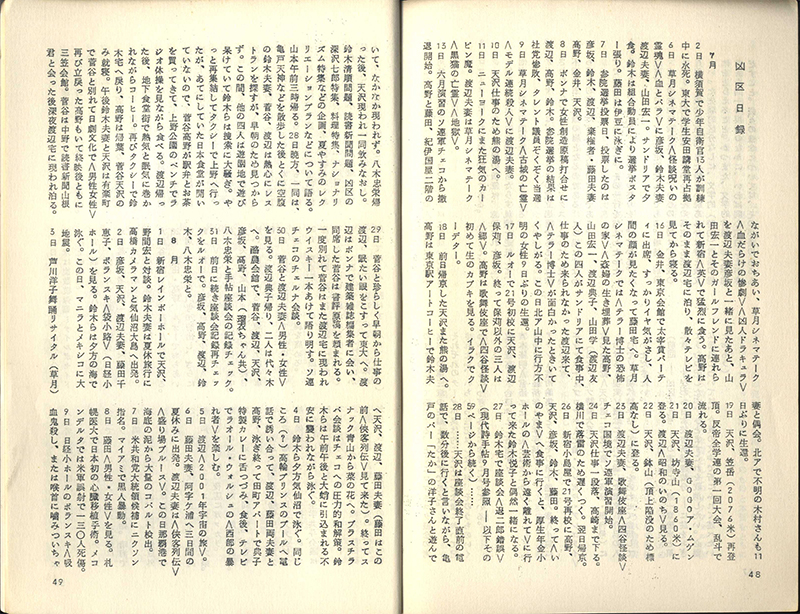

「凶区」第19号 昭和四十二年(一九六七年)十二月発行

池上 「凶区」には定価や振替口座が印刷されているんですね。でも商業誌ってわけではない。

鶴山 今言った「凶区」創刊までのレジュメは先ほど池上さんがおっしゃった渡辺武信さんの『移動祝祭日 『凶区』へ、そして『凶区』から』を元にしています。三八〇ページの大冊で豊富な図版と詳細な年譜まで付いた「凶区」と六〇年代詩に関する第一級史料です。『移動祝祭日』で渡辺さんは「六八年には『凶区』は(中略)印刷部数も千二百部になった」と書いています。「凶区」は昭和三十九年(一九六四年)四月創刊、四十五年(七〇年)三月終刊ですが約七年間に季刊ペースで二十七冊も刊行された。実売で印刷費用等をまかなえて同人費がかからなかったからです。僕が持っているのは第十九号から二十五号にかけての「凶区」最盛期の四冊です。学生の頃は「凶区」が古本屋のワゴンに積まれていて一冊百円で買えたんです。

日本の同人詩誌で最もよく売れたのは間違いなく「凶区」でしょうね。特徴ある雑誌で勢いがあったのはもちろん、当時は安保やベトナム戦争の不安な世相だったにせよ高度経済成長期だったという理由が大きい。戦後の出版最盛期は高度経済成長期を頂点とする一九五〇年代から八〇年代初頭くらいまでです。今とは比べものにならないほど雑誌や書籍が売れていた。詩の雑誌で言うと「現代詩手帖」が一万部以上売れていました。今「手帖」誌は恐らく実売で全盛期の「凶区」に届くか届かないかくらいでしょうね。

池上 吉本隆明は昭和三十六年(一九六一年)に同人誌「試行」を谷川雁、村上一郎と創刊して、その後吉本の個人誌として平成九年(一九九七年)まで続けました。「試行」も一九八〇年前後には最大部数が七六〇〇部だったといいますから、いま考えると同人誌としてはすごい部数です。「試行」は詩誌ではないですけれど、詩の世界では同人誌が重要なメディアだったということですね。

鶴山 同人誌は戦前からずっと詩の世界の屋台骨です。現代でもそうだろうな。

池上 鮎川信夫たちの『荒地詩集』は荒地出版社から刊行されていますが、あれはどういう位置付けなんですか。

鶴山 詩人たちは印刷製本設備を持っていないので委託出版です。『荒地詩集』は第一巻が早川書房刊で、二冊目以降は早川から独立した伊藤尚志さん設立の荒地出版社から出ています。同人誌「荒地」は同人たちの持ち寄り費用負担でしょうけど『荒地詩集』はわかりません。企画出版だったのかもしれない。

「凶区」は渡辺、天沢、菅谷さんらが詩集を刊行した新芸術社に委託した。しかし創刊号が落丁だらけで二〇〇部印刷のはずが一〇〇部しか仕上がって来なかった。そこで第二号から東大前の千葉タイプに委託しています。同人誌は同人が印刷所や小さな版元を見つけてきて印刷製本を委託するのが普通です。ただ「荒地」と「凶区」はそれ以降の同人誌とちょっと違う。

森谷均、伊達得夫、小田久郎さんが戦後に電話ひとつしかない神田のオフィスに同居して昭森社、書肆ユリイカ、思潮社の商業出版社を始めたのはよく知られた話ですが「現代詩手帖」創刊は昭和三十四年(一九五九年)です。戦後初期の商業詩誌は城左門設立の詩学社が二十二年(四七年)に創刊した「詩学」が有名ですが鮎川信夫篇で言ったように小田さんが熱烈な鮎川シンパで「荒地」派詩人たちをメインに据え続けたことで後発の「現代詩手帖」が最も影響力ある商業詩誌になっていった。

「荒地」創刊は昭和二十二年(一九四七年)で最初の『荒地詩集』は二十六年(五一年)に出ています。「現代詩手帖」創刊前ですね。鮎川さんは決して人付き合いのいい方ではなかったですが「荒地」時代はしきりに詩人たちを同人にリクルートしています。「Xへの献辞」を読めばわかりますが鮎川さんは『荒地詩集』を詩のセンターメディアにしようとしていた気配がある。しかし母胎が同人誌でしかも鮎川、田村隆一、中桐雅夫、三好豊一郎、黒田三郎、北村太郎、吉本隆明ら強烈な個性を持つ詩人たちが中心でしたからうまくいかなかった。

池上 以前取り上げた長谷川龍生にも声をかけた。長谷川龍生はいわゆる左翼系の詩人だからね。ちょっとびっくりするけど、そういう意図があったんですね。

鶴山 「凶区」創刊は昭和三十九年(一九六四年)で「現代詩手帖」が勢いを増していた時期です。ただ渡辺さんは『移動祝祭日』で「創刊号の刊行と前後して、私たちは「創刊案内」というチラシのようなものをタイプ印刷でつくって、配布したり郵送したりした。それは私たちが『凶区』を従来のような〝内出血的な同人誌の発行方法〟から免れたもの、決して金銭的な利益は期待しないが、自分たちが書くものを読むのに応分の費用を負担することを厭わない読者を持つ自前のメディアにしようとする自負」があったからだと書いています。実際「凶区」は後期になると千部以上を売り上げる小さな商業雑誌規模になった。しかし「詩学」や「現代詩手帖」と並び立つようなメディアにはならなかった。

「凶区」終刊の理由は「荒地」と似たり寄ったりですが六〇年代が詩人たちが自分たちの手で独立メディアを持てる可能性があった最後の時期です。また旧「荒地」同人たちはその後詩壇メディアとつかず離れずの関係を保ってゆきますが「凶区」の詩人たちは「現代詩手帖」中心の詩壇ジャーナリズムに完全吸収されていったと言っていい。結果的にということですが有力同人誌を踏み台にして「現代詩手帖」で活躍し、「現代詩手帖」を踏み台にしてさらに社会的に著名なメディアにのしてゆくという道筋は「凶区」から始まっています。

この対話を始める際の池上さんとの約束で現存詩人は取り上げない、物故詩人だけを論じるという取り決めをしましたが「凶区」の六〇年代まで来るとそうも言っていられなくなる。六〇年代から始まった、緩い形で戦後詩と現代詩をマージした〝戦後の詩〟の時代(吉本隆明の〝修辞的現在〟)は今も続いているからです。

池上 はい。ぼくの感覚では「凶区」の詩人たちが書いた詩は現代詩だと思うのですけれど、これまでの対話で鶴山さんがおっしゃる「戦後の詩」という意味は理解しました。

鶴山 【表01】は「「荒地」以降の主要同人誌と所属詩人」をまとめたものです。抜けている同人誌や詩人が多くて恐縮ですが詩の世界を主導した雑誌と詩人たちの抜粋です。戦後詩は「荒地」派から始まりますが従軍派の「荒地」世代と戦中派の五〇年代詩人の間に大きな段差があったのは言うまでもありません。「荒地」の鮎川や田村は強靱な個で複雑に膨れあがってゆく戦後社会に対峙することができた。彼らの従軍体験は決定的でありいわば生きながら彼岸に属するような個で戦後社会を冷たく眺め批判し続けました。ただし鮎川・田村らの〝正統戦後詩〟は本質的に継承不可能なものだった。谷川雁や堀川正美は生活者の個で戦後社会に対峙しようとして押し潰され沈黙していったと言ってよい。

五〇年代詩人たちは建設的でした。谷川俊太郎さんは自由詩の大きな表現基盤である抒情詩の表現可能性をほぼ限界まで探求した詩人です。大岡信、飯島耕一さんはシュルレアリスム研究会を発足させた。シュルレアリスムは戦前に西脇順三郎によって移入されましたがそれをほぼ完全に受容消化したのがこの世代です。特に飯島耕一は日本で最初の正統シュルレアリストです。瀧口修造に代表される戦前シュルレアリストは純粋芸術派でシュルレアリスムが本来持っていた政治性を欠如させていました。飯島さんがそれを初めて統合した。また入沢康夫・岩成達也さんは〝戦後詩〟と並び立つ〝現代詩〟の創始者です。

五〇年代詩人と六〇年代詩人の間にも大きな段差があります。近いとわずか三、四歳の差ですが終戦時に中学生で物心ついていた世代と小学生だった世代の違いですね。六〇年代詩人は安保世代で同時代評論を読むと安保が大きな論点になっています。しかし安保が決定的傷になったとは言い難い。六〇年代は前衛の時代で絵画、舞踏、演劇などで未知の表現領域を開拓する前衛芸術全盛期でした。映画、テレビ、マンガなどの大衆文化が花開き三種の神器に代表される大量消費社会の始まりでもあった。そんな明るい未来を指向する社会の大きなうねりに乗ったのが「凶区」であり「今夜、きみ/スポーツ・カーに乗って/流星を正面から/顔に刺青できるか、きみは!」(「燃える」)と書いた「ドラムカン」の吉増剛造さんです。今こんな詩は書けない、現れないでしょうね。時代の手触りがクッキリ表れているという意味で〝高度経済詩派〟と呼んだ方がピッタリくる。

七〇年代になると六〇年代詩人たちが有していた向日性が影を潜めます。稲川方人さんは「六〇年代詩の遺風を継ぐ」と書き平出隆さんは評論集『破船のゆくえ』を著しました。『破船のゆくえ』とは堀川正美以降の戦後詩の行方だと言っていい。「遺風」「破船」という単語からわかるように戦後詩や現代詩の潮流は衰弱し始めていた。荒川洋治さんは現代詩を「象牙の塔」だと批判しいちはやく現代詩からの脱却を提唱しました。

八〇年代は実質的な〝戦後詩〟や〝現代詩〟の解体期です。それを代表するのが朝吹亮二さんだと思います。第一、二詩集『終焉と王国』『封印せよその額に』は吉増剛造詩の強い影響下にありますが第四詩集『密室論』で大きく変貌します。『密室論』は〝極私(詩)〟です。詩法的には戦後詩と現代詩のマージですが朝吹さんの〝極私〟的世界が表現されている。また『密室論』と伊藤比呂美さんらの女性詩の時代は重なっている。自由詩の新たな表現可能性は女性の生理や出産を含む〝極私(詩)〟くらいしか残っていなかったということです。この〝極私(詩)〟の時代は現代まで続いています。

こういった総括をすると先輩詩人たちから「お前ナニサマだ」と批判されるでしょうね。しかし大雑把にせよ今現在詩人たちがどんな詩の流れの先端に立っているのかを認識把握するために必要です。この対話は「日本の詩の原理」と銘打って戦後詩だけを論じるのが基本ですが実質的に二十世紀詩の総括です。今(二〇二六年)だからできる総括でもある。

また僕は九〇年代詩人に属しますが、僕を含む一九九〇年代から二〇二〇年代に現れた詩人たちほぼ全員が消え去る可能性があると本気で思っています。戦後文学が完全消滅し高度情報化社会が盤石なものになってもそれを表現する新たな詩のヴィジョンを呈示できていないからです。僕も身を削っているわけでご容赦願いたい。

池上 なるほどねぇ。確かにこうやって同人誌で括ると現代詩の流れが見えるような気がしますね……。だけど、ぼくもこの表に挙げられている詩人の主な作品は読みましたけれど、詩誌はほとんど見たことがないですね。大学時代に出ていた「麒麟」だけかな。それで「凶区」に話を戻すと、ずっと「凶区」にこだわったのは『移動祝祭日』を書いた渡辺武信だけですよね。

鶴山 「凶区」は本質的に渡辺さんの雑誌だったからです。彼は大学院を含めて十二年間東大に在籍していた。「凶区」には終刊まで学生ノリのお遊び感覚があった。比較的裕福な家庭の子が多かったですしね。同人はしきりに合宿や小旅行を行っています。山本道子さんの実家が軽井沢に別荘を持っていてそこでの合宿が多かった。渡辺さんの実家も軽井沢に別荘を持っていました。また六〇年代は急速に東京一極集中が進んだ時代です。多くの新作映画や美術展、演劇は東京にいなければ見られなかった。風月堂を始めとする喫茶店文化最盛期でもあった。「凶区」同人は驚くべき旺盛さで映画館や芝居小屋に通い喫茶店で議論や情報交換を重ねていた。それは毎号「凶区」巻末に掲載された「凶区日録」を見ればわかります。

『移動祝祭日』で渡辺さんは「凶区日録」は「同人たちの日常の行動を追って記録したもの」で「おもしろおかしく書かれてはいるが、基本的には事実ありのままの記録である」「正面切って論じられることはなかったが「凶区日録」は同人以外の一般読者からもかなり愛読されていたらしい」と書いています。

「凶区日録」「凶区」第22号 昭和四十三年(一九六八年)十月刊

「凶区」が全国に購読者を持っていた理由はいわば東京中央詩壇で活躍する新進気鋭詩人たちが今どんな映画、演劇、音楽などに興味を持っているのか知りたい多くの地方読者がいたからです。「凶区」はサブカルにも強い興味を示し映画、演劇、マンガ特集なども組んだ。ほとんどの同人詩誌は堅苦しいものです。同人間の交流はほとんど誌面に表れない。自分たちでお金を出し限られた誌面に詩や批評を載せるのだから当然ですね。しかし「凶区日録」を読めば同人たちの動静が手に取るようにわかる。詩以外の情報も満載で楽しげだ。人は楽しい事が好きです。「凶区」が売れたのは楽しそうだったからという理由が大きい。ただ「凶区日録」のトーンは最後まで変わりませんでしたが内部ではじょじょに離反が始まっていた。

渡辺さんは院生で気楽な学生でしたが天沢、菅谷さんは就職して大学の先生となり七〇年安保に向かう学生運動に巻き込まれて苦しい日々を送っていた。鈴木さんもNHKカメラマンになり思うように文筆活動に専念できないフラストレーションを抱えていた。そのほかの同人たちも同様で就職、結婚などで大きく生活環境が変わっていった。

「凶区」終刊の年の昭和四十五年(一九七〇年)に菅谷規矩雄さんは「いま凶区に凶区日録以上のなにがありうるか?」と書いた。渡辺さんも『移動祝祭日』「第六章 遊芸化の季節」で後期になるにつれ「凶区」にお遊び要素が増えていったと書いている。お遊びの中心にいたのは渡辺さんなんですけどね。彼は詩や詩論より映画評論に夢中だった。大冊の『日活アクションの華麗な世界』なども書いています。今読んでも面白いですけど。

ただ菅谷さんのお遊び批判は徹底しなかった。名指しで渡辺さんを批判していない。渡辺さんも『移動祝祭日』扉に「畏友・菅谷規矩雄に/生き残った者からの遅れた返信として」というエピグラフを掲げて菅谷さんの批判に答えるのが本の執筆目的だと示唆している。しかしこれも徹底していない。それは半ば当然で「凶区」はお遊び要素満載だったから同人詩誌としては異例の売上を誇ることができた。またそれが所属同人たちを有名にした。

渡辺さんは「凶区」解散について「解散は喧嘩別れでも内部闘争による分裂でもない。今から思うと、私たちはお互いに〝もう十分楽しんだ〟ことを感じ合っていたので、解散決議に悲壮感や惜別の念はなく、解散後の交遊も、対立感がない一方で未練もないためか、淡々としたものになった」と書いています。いつまでも学生気分で遊んでいられないのは当然ですが「凶区」最大の魅力はお遊びだったわけですから〝遊芸化批判〟は「凶区」のアイデンティティ否定になってしまう。渡辺さんにしてみれば「凶区」最大の特徴はメチャクチャ楽しかったことじゃないかということでしょうね。

池上 渡辺武信は「凶区」終刊を機にあまり詩を書かなくなっていきます。その後は建築家として有名になったんですよね。

鶴山 野心的建築家は大規模プロジェクトの設計者を目指しますが渡辺さんは優れたマイホーム建築家になった。そんなところにも渡辺さんの資質が表れています。渡辺さんは「凶区」という〝家〟が可愛くてしかたがない。詩をやめたのは詩を書いて発表する家がなくなったからでしょうね。しかし「凶区」後も詩を書き続けた詩人たちが誰も「凶区」を総括していないのは問題です。

池上 あっ、そうね。マイホーム建築家ね。そういえば中公新書の『住まい方の思想』(一九八三年)は当時話題になりましたよね。ぼくもあの渡辺武信が書いたのかと思って読みましたが、住宅設計のプロとして書いたとても実践的な内容で、いい本でした。

鶴山 僕は「現代詩手帖」で編集の仕事をしていた時に「凶区」特集を組んだんです(昭和六十二年[一九八七年]十月号)。一定の裁量権はありましたが商業誌ですから企画会議を経た特集です。四方田犬彦さんがどこかで「現代詩手帖は戦後詩の追っかけだ」と書いておられましたがある時期までその通りでした。「戦後詩はどこに行くのか」といった特集を組むと売れ行きがよかった。「手帖」誌の講読母胎は戦後詩のファンだったのです。しかしそれも翳っていた。新たな切り口が必要だった。

「現代詩手帖」特集「凶区」 昭和六十二年(一九八七年)九月刊

八〇年代後半でも「荒地」の詩人たちは健在だった。一時期ほどの力はなかったですが鮎川さんも田村さんも一定のテンションを維持していました。詩から離れていましたが吉本さんは『マス・イメージ論』から『ハイ・イメージ論』へとポストモダン社会(高度情報化社会)にアップデートした批評を書き継いでいた。それはどこかで詩集『夏の宴』から『薬玉』に至る吉岡実の引用の手法と強くリンクしていた。入沢・岩成の現代詩創始者たちもなんとか持ちこたえていた。戦後詩と現代詩を始めた五〇年代詩人たちは八〇年代でも現役だった。この評価は現代に至るまで変わらない。結局今の詩は五〇年代に同時発生した戦後詩と現代詩の延長線上にある。

ぶっちゃけたことを言うと八〇年代後半に最も円熟した壮年期に差し掛かっていたはずの多くの六〇年代詩人たちはグズグズだった。三、四冊目に上梓した詩集の書法を繰り返しながらテーマを変えて横滑りし始めていた。もちろん例外はいらっしゃいますがこの世代からはもう新しいものは出ないだろうという閉塞感が漂っていた。七〇年代八〇年代詩人たちは若くて勢いがありましたが戦後詩や現代詩を総括して新たな詩のヴィジョンを呈示できるのかは未知数だった。八〇年代末には〝このままでは戦後詩と現代詩の遺産は食い尽くされ自由詩はグタグタになる〟という予感があった。

とは言っても過去の詩を正確に総括しないと新たなヴィジョンのヒントは得られない。「凶区」特集はその一環として企画したんですが今回池上さんと対話するので探し出して読んでみたんですがぜんぜん当時の記憶がない(笑)。人選は渡辺さんにお任せしたと思うのですが天沢、菅谷、鈴木、渡辺さんの四人しか集まらなかった。当事者ならではの発言はありますが総括という意味ではまったくの期待外れだった。

渡辺さんは「最初から僕らのメディアを持つという意識はあったよね」「一時は季刊から月刊をめざすなんて言ってたんだけどね」と発言しておられますがなぜそうならなかったのか誰も答えていない。最初に「凶区」を脱退した――引導を渡したのは鈴木さんですが「僕も自分のやめるという事情(「凶区同人を止める私の事情」「凶区」第二十七号 昭和四十五年[一九七〇年]三月掲載)というのを読んでさ、よくわからないんだよ」と発言しておられる。菅谷さんは昭和四十七年(一九七二年)発表の「天沢退二郎=序説」で「一九六九年の夏から秋、天沢は入院し、そののちみずからの大学における闘争を撤回して《授業》に復帰した。そのときわたしはこころのなかでかれと訣別した」と書きました。討議で天沢さんは「あれはやはりショックで」と発言しておられますが菅谷さんは「その頃はお互いしんどかったんだよ」と受け流しておられる。

「パンドラの匣を開いたのは誰か?」という座談会タイトルは僕が付けたんですがそうならなかった。すべてグズグズ。このグズグズ感はその後もずっと続いている。大局化すれば戦後詩と現代詩の遺産の継承と蕩尽。それが始まったのが六〇年代でなぜそうなったのか、当事者たちはなぜそれを総括できなかったのかを考えるのは重要だと思う。

池上 こんな特集をやっていたんだね。鮎川信夫が亡くなったのが一九八六年でしょ、「現代詩手帖」の「凶区」特集は一九八七年か……ぼくはもうこの頃は現代詩に興味を失っていたんだなぁ。鶴山さんにはわるいけど、立ち読みすらしていなかった(笑)。

『移動祝祭日』を読んでいちばん印象に残ったのは、「凶区」は基本的に大学生の同人誌だということですね。それも東大とか早稲田とかいわゆる一流大学の学生たちが中心になっている。鶴山さんが「凶区」の魅力は「お遊び」だとおっしゃったけど、サークル活動みたいな感じがします。ぼくらの時代もそうだけど、この頃から大学で知り合った友人たちと同人誌を出すようになっていくわけですよね。だけど、「荒地」は戦前に神戸の中桐雅夫が雑誌に投稿していた全国の詩人たちを手紙で誘って出した同人誌「LE BAL」が母胎になっている。いろいろなバックグラウンドを持った人がいた。初期作品には結構バラつきがある。だけど「凶区」は秀才たちが集まって作った同人誌だから、メンバーそれぞれが最初から一定のレベルの作品を書いている。優秀といえば優秀なんだけど、やっぱり一流大学に入る時点である程度スクリーニングがかかっていて、どこか同質的な限界もあると思うな。

こんなこと言うと怒られちゃうけれど、文学的なセンスがあって勉強して現代詩が書けたから詩人になった方々で、これまで取り上げてきた戦後詩人のように強烈な体験を背景に「この人は詩人になるしかないだろうな」と思わせる迫力はないよね。もちろん作品がよければ、それでいいわけだけど。

鶴山 六〇年代にはすでに猛烈な受験競争が始まっていましたからね。優秀な学生が集まっていたわけだ。この時代の雰囲気を具体的に知りたければ庄司薫さんの『赤頭巾ちゃん気をつけて』や『さよなら快傑黒頭巾』がお勧めです。渡辺さんは庄司さんと同級生で学部生の時に二人でダンスパーティを企画したと『移動祝祭日』で書いています。庄司さんは七〇年安保を背景に小説を書いたわけですがそこまでは地続きだった。

詩のレベルで言えば「荒地」の詩人たちの戦前作品はひと世代前のモダニストらの影響を受けた習作でした。マトモな詩を書いたのは戦後です。しかし「凶区」の詩人たちは高校時代から大学時代にほぼその骨格が出来上がっていた。完成度が高いんです。その理由は「荒地」派戦後詩や五〇年代抒情詩、シュルレアリスム詩、入沢・岩成の現代詩が盤石のものとしてあったからです。

『移動祝祭日』で渡辺さんは「『凶区』の同人十人は、少しずつ好みは変わっても、あるいは影響を受けた程度の差はあっても、飯島耕一、大岡信、谷川俊太郎、入沢康夫らのファンであり熱心な読者だった」「〝六〇年代詩人〟は〝教養〟というと語弊もあるが、とにかく兄貴分・姐御分にあたる詩人たちの作品を読み込んでいて、「〝学ぶ〟は〝真似ぶ〟に始まる」という箴言どおり、模倣から出発したのだった」と書いています。六〇年代には「荒地」派戦後詩はもう古典で飯島、大岡、谷川、入沢らの詩が新たな表現可能性としてあった。

「現代詩手帖」「凶区」特集の時に渡辺さん所有の「凶区」全冊をザッと読みましたが大岡信さんへの言及がかなりある。言いにくいですが大岡さんは詩人としては『春 少女に』(昭和五十三年[一九七八年])あたりから大きく崩れます。しかし五〇年代から六〇年代にかけての大岡さんは目が醒めるような切れ者だった。鮎川さんは大岡さんのことを「理解魔」と呼びましたがシュルレアリスムなどの海外文学はもちろん先行する「荒地」派詩人たちについても抜群に切れ味いい批評を書きました。「凶区」の詩人たちは大岡評論を前世代までの詩の簡便なレジュメとして活用した気配がある。

ただ「凶区」は同じ学校に在籍していた優秀な学生たちを選抜したスーパーグループでしたが池上さんがおっしゃったように限界もあったと思う。渡辺さんは『移動祝祭日』で繰り返し「凶区」は「仲間誉めを超えた仲良し組」だったと書いています。ぬるい仲間誉めをしなかったのはそのとおり。しかし「凶区」同人たちは「凶区」というサークルの中に激しく閉じていたと思う。

入沢康夫は「『凶区』への手紙」(昭和四十年[一九六五年])で「きみたちは実にうまくできた「事象」だね。きみたちくらい目的性と手段性が野合したグループはない」「きみたちくらい悪がしこく、しかも誠実なグループはない」「ぼくは好んでこんなことを考えてみる。きみたちの一人一人であるところの単語を使って、きみたちのグループであるところの作品が成立して、それが『凶区』なのだ、とそして、この作品は、さしあたって、どうやらきみたちの一人一人が紙に書く作品よりも――「失礼」――一段とよくできているようだ」と書きました。当たっていますけどズバッと厳しいことを書くよね(笑)。

現在から「凶区」主要詩人――今回取り上げる渡辺、天沢、菅谷、鈴木さんの詩を総覧すると彼らの全盛期は明らかに「凶区」が存続した昭和三十九年(一九六四年)から四十五年(七〇年)までです。「凶区」という磁場が「荒地」派戦後詩はもちろん五〇年代の抒情詩、シュルレアリスム詩、現代詩とも異なる詩を生んだ。もっと言えば異様な詩を生み出した。しかし「凶区」の磁場が生んだ作品の評価は難しい。独自の化学変化がある。

「凶区」主要詩人の中で最も著名なのは天沢さんと鈴木さんです。天沢さんは「作品行為論」で知られますがそれがどんな理論なのか説明できる人はほとんどいない。天沢詩を真正面から読み解いた評論も書かれていない。鈴木さんは「プアプア詩」で有名ですが「プアプア詩」とはなにかを説明した評論を読んだことがない。風俗で切ろうとする批評が多いわけですがそんなに単純じゃない。菅谷規矩雄も同じ。渡辺さんの詩は天沢、鈴木、菅谷さんよりずっと平易ですがほとんど真正面から論じられていない。

「凶区」の主要詩人たちの詩と比べれば同時代の「ドラムカン」や「白鯨」の詩人たちの詩は読み解きやすい。読解のとっかかりが多く「ああそうだね」と思う正確な批評が書かれています。しかし六〇年代で最も重要な同人詩誌であるにも関わらず「凶区」主要詩人たちの作品成果は陥没点のようになっている。

池上 先ほども言いましたけれど、今回、天沢退二郎や鈴木志郎康の詩を読み直しましたが、ぼくにはまったく戦後詩だとは思えない。鶴山さんが「戦後の詩」とおっしゃる意味は理解しているつもりですけれど、やっぱり彼らの作品は現代詩だとぼくは思うんですよね。でも鮎川信夫と吉本隆明の「戦後詩を読む」という対談では鈴木志郎康の「終電車の風景」という詩を戦後詩として取り上げています。改めて「戦後詩」と「現代詩」の区分について、鶴山さんのお考えをもう少し説明していただけますか。

鶴山 正確に言うと〝戦後詩と現代詩のマージ〟です。前にも言いましたが鮎川信夫第一詩集『鮎川信夫詩集 1945―1955』と入沢康夫第一詩集『倖せそれとも不倖せ』はともに昭和三十年(一九五五年)刊です。戦後詩の方が圧倒的に先行していましたが詩集刊行年で言えば戦後詩と現代詩の成立は同時。六〇年代詩人たちはそれらをいっしょくたにして受容した。〝戦後詩〟と〝現代詩〟を区分する認識はなかった。

そもそも論になりますが現代詩の呼称は戦前からありました。どこかで大岡信さんが書いていましたが戦前にフランスで〝poésie moderne〟という詩の叢書が出版されていてその日本語訳で現代詩の呼称が生まれたようです。山村暮鳥あたりから現代詩の呼称はあったんじゃないかな。「荒地」の詩人たちはおおむね北園克衛や村野四郎らのモダニズム時代の詩から現代詩だと書いています。彼らが始めた戦後詩ももちろん現代詩という認識だった。

ただ戦後に入沢・岩成の超難解な詩が現れ現代詩という呼称に新たなニュアンスが加わった。というか暗黙の了解としていつも〝現代詩〟の中核に入沢・岩成がいた。象徴主義からモダニズムを通過した詩人たちは例外なくシュルレアリスムの影響を受けています。絵画を見ればわかりますがシュルレアリスムは現実のデフォルメ、喩化です。現実世界と一定の対応関係がある。しかし入沢・岩成の現代詩にはそれがない。現実には存在しない人やモノや風景が現実として呈示されている。その説明は一切ありません。意図的に読解を拒んでいるわけではなく読む側の認識系を変えなければ理解できない。

それはともかく戦後詩もそれなりに難解だったので、戦後の早い時期から戦後の詩すべてを現代詩と総称し、戦前までの比較的平易な詩すべてを近代詩と呼ぶようになった。わかりやすい二分法です。しかしなにを現代詩と呼ぶのかは時代や詩人によって異なる。僕は〝詩は原理的に内容・形式面でまったく制約のない自由詩であり、戦後の詩は「荒地」派に代表される〝戦後詩〟と入沢・岩成の〝現代詩〟に区分される〟と定義しました。自由詩の中に〝戦後詩〟と〝現代詩〟という戦後特有の二つの詩の潮流があったという定義です。現代書かれている詩だから現代詩だと言うことはできますが戦後の詩人たちは呼称〝現代詩〟にそれまでの現代詩とは違う独自の付加価値を認めてしまっている。

ただ終戦後も政治に翻弄される季節は六〇年、七〇年安保時代まで続いた。この対話で検討して来たように狭義の戦後詩は「荒地」派で終わりです。しかし社会批判という戦後詩の特徴は六〇年代はもちろん七〇年代まで持ち越された。八〇年代詩人も七〇年安保を身近に感じられた世代です。

戦後詩と現代詩の二大潮流の定義が曖昧なまま放置されて来たのは八〇年代半ば頃まで戦後詩的社会批判詩がメインストリームだったからでもある。詩史論が今も吉本『戦後詩史論』以降がベースになっている理由です。現代では戦後詩は滅び現代詩が生き残ったといういい加減な言説があったりします。が、同時発生した現代詩だけが無傷のわけがない。世界が複雑化して社会批判詩を書くのが難しくなったので消去法的衰弱で現代詩という呼び名がなんとなく続いているに過ぎない。

もちろん「凶区」の六〇年代からいっけん政治性の薄い現代詩的な詩が現れます。しかしそれは意識的なアンチ戦後詩、アンチ社会批判詩の試みであることが多い。後進世代は戦後詩に影響されながら仮想敵にもしていた。それを強化するために入沢・岩成現代詩の修辞だけが援用されている。六〇年代詩人たちの狭義の現代詩の受容は部分的。「凶区」の詩人たちの詩が〝戦後詩と現代詩のマージ〟だというのはそういうことです。

■渡辺武信、天沢退二郎、菅谷規矩雄の詩について■

池上 ぼくは「凶区」の詩人では渡辺武信が好きだったんです。都会的な抒情詩で、感覚的に自分の好みに合っていた。渡辺武信と同世代の詩人では、一九六五年に詩集『われら新鮮な旅人』を出した長田弘も好きでした。この二人の詩人には何となく共通するものを感じていたんです。だけど今回『移動祝祭日』を読んでいちばんびっくりしたのは、渡辺武信が長田弘のことを激しく批判していたことです。その批判というのが、文学的な批判というよりも政治的なスタンスの違いに起因する批判なんですよ。これにも驚きました。渡辺武信は菅谷規矩雄の長田弘批判を引用することで、間接的に長田弘を批判しています。

かれの詩作品や批評的文章のあちこちに、安保闘争に言及している箇処は数えきれないほどだが、それでいてかれが闘争過程のどこに・どのようにいたか、いなかったかは、事実のみならず思想態度としても、およそあいまい、不分明である。むろん自己批判のかけらもないし、闘争じたいへの批判もかれの文章にはない。かれのよくいう《無名》なんてものではないのだ。かれじしんの個的な所在、えらびとった場の関係が欠落しているのである。これはかつての全自連のはたした役割、そこでの自らの役割にまったく口をぬぐったまま、学生運動に発言をつづける野口武彦と、どこか共通していないか? そうである。ぼくはあえて推測する――長田弘は全自連のデモのなかにいたのかもしれない。そして六・一五が過ぎるや、とたんに乗りかえて樺美智子や岸上大作を私物化し、《Kという同じ頭文字をもつぼくたちの六十年の死者たち》(『われら新鮮な旅人』)などと、時流に乗った代弁者ぶりを発揮する(もし長田が当時全自連のデモにいたとすれば、それは樺美智子を殺した側にいたことにもなる。この一点だけは、そうではないと長田は証明しておくべきだ。しかし『探究としての詩』一冊を読んでも、この事実さえ確かめようがないのである)。《それが歴史といえるならば、ぼくたちは/むしろためらわず失敗に加担しよう!》(『われら新鮮な旅人』)というのが、長田の荷担の論理か? これを逆用すれば、どんな荷担に失敗しても、それが歴史とはいえないものだから、と弁解して済ますことができようというものだ。

菅谷規矩雄「離合集散」『詩的60年代』(昭和四十九年[一九七四年])

これは『移動祝祭日』の第十章「六〇年から六八年へ」に引用されている文章ですが、渡辺武信はこれに先立つ第九章「六〇年六月とは何であったか」でこんなことを書いています。

六・一五の現場に居合わせなかった者が、それを率直に告白したうえで、その事実からより深い思想的意味を汲み上げることがあり得るのは当然であるし、菅谷はまさにその典型的な例である。しかしながら樺美智子が殺される時点で流れ解散をした者を含めて、現場に居なかった者が、そのことを曖昧にして六・一五を語ることには憤りを覚える。とくに日本共産党とその指導下にあった全自連(全日本学生自治会連合)及び同じ路線にあった労組の指導層が、自分たちの隊列と座り込んでいる全学連主流派との間に厳重な人垣を作って両者を遮断しつつ、粛々と現場を去らせて行った事態を目撃した私は、彼ら彼女らが立ち去らなければ樺美智子が殺されることも、私が生涯にわたって迂回し続けざるを得ない〝恐怖〟を味わうこともなかったであろうと思うと、日本共産党と全自連=民青を許すことは決してないだろう。

そして、先ほどの菅谷規矩雄の長田弘批判の引用を受けて、渡辺武信はこう書いています。

菅谷は〈じっさいのデモで長田がどこにいたとかはひとまず別である〉と言いつつも、〈かれが闘争過程のどこに・どのようにいたか、いなかったかは、事実のみならず思想態度としても、およそあいまい、不分明である〉と言っている点には私も同様にこだわりを持つ。(中略)また私が樺美智子に思いを託すのは、あくまで〈きみのみじかい髪の香りや/幼い日のひそやかな身ぶりを知らないぼくが/泣くほど世界はうつくしくない〉存在に六・一五に遭遇した限りにおいてであって、そのような遭遇をしていない岸上大作を、長田のように〈ぼくたちの六十年の死者たち〉として一括する感性は、菅谷や私が自他共に認知している〝六〇年代詩人〟と無縁のものであると言わざるを得ない。

これって結局、戦後の「政治と文学」論争じゃないですけれど、政治的な立場で詩を評価しているわけで、何だかなぁという感じがしました。

鶴山 うん、そうなんだよね。だけど渡辺さんは心情的左派でデモには参加してたけどブント(共産主義者同盟、日本共産党や日本社会党などの既存左派政党とは距離を置いていた)などで精力的に活動していたわけではない。この世代の詩人から「お前に何がわかるんだ」と批判されるでしょうが六〇年代詩人たちは当時の政治状況と自己の生活を含む政治的立場、そして詩法が揺れ動いていたと思う。

政治は結局は彼らの頭上で回り実生活では切実に生活向上を求める高度経済成長期の厳しい企業社会が運動後に待ち構えていた。また「凶区」に端的なようにこの世代は政治問題だけに囚われていたわけではない。次々に新たな大衆文化が花開きかつてないほどの勢いと量で外国文学・理論が流入していた。彼らはそれを受容して大いに楽しんだ。言いにくいですが彼らにとって安保闘争が決定的傷になっているとは思えない。

名づける

一九六〇年六月の記憶のために

あけてくる朝のかくしている

さけられない希望

それが

ぼくたちの不幸のはじまりだ

ぼくたちの呼吸は

ありったけの長さを繰り出し

地平をよぎって行く

めざめの光が最初に落ちる丘に

さわやかに湧く風の下で

街は 癌のようにひろがりはじめる

はげしい夢を病んだ

ぼくたちのまぶた

充血したまま殖えて行く

夢の病源

視線はたえまなく

世界の奥へ伸びつづけ

ぼくたちの死児を真昼にさらす

はてしなく散らばった視線が集まる所に

最初の火のように解かれる謎がある

見つめていると風景は深まり

ひとつの形をあらわにする

世界よ 語り出せ

ぼくらの遠近法 その苦しい幻の中に

故郷は腐肉の断層を見せ

言葉はすべて土に還る

それでも 見たまえ

ぼくたち叫ぶ時

ひとつの音が

硬い大気を割り

空をこまかくふるわせながら

たしかに ひとつの名を呼ぶのだ

残忍な母たちが祝う

土と死の祭

その重たい暗いひろがりに向って

ぼくたち 名づけはじめる

しかし ぼくたち 間に合うのだろうか

日の落ちる時

すでに ぼくたち

暮れて行く稜線を明日へ駆けぬけて行く

血まみれの巨大な足を見るのだ

「名づける」は渡辺さんの代表作の一つです。わかりやすい詩です。「あけてくる朝のかくしている/さけられない希望」で始まるので六〇年六月からある程度時間が経ってからの詩です。『正岡子規論』で書きましたが日本文化は根底に〝循環的かつ調和的世界観〟を有しています。それはほとんど日本人の宗教思想と呼べるほど根強い。

理不尽な天災でもいいんですが大事件が起こりそれを消化しきれないと日本文学では必ずと言っていいほど「明けない夜はない」的循環・調和的世界観が顔をのぞかせる。追いつめられた精神が俳句の春夏秋冬的循環・調和性に頼りすがりつく。希望を示唆する「朝」が訪れるのはわかっている。決して乗り越えられない事件が風化するから希望を抱くことができる。「名づける」で言えば最初の連の最後は「それが/ぼくたちの不幸のはじまりだ」ですから風化に抗う気持も強い。

その後の詩の流れは時間が経つにつれ頭をもたげて来る希望と事件の絶対化の間を揺れ動く。それは矛盾です。事件が絶対なら深い傷として残り傷痕を見て触るたびに事件の衝撃に引き戻され続ける。詩篇後半の「ぼくたち叫ぶ」「ひとつの名を呼ぶ」「ぼくたち 名づけはじめる」は事件の絶対化を示唆しています。しかしそれはほぼ不可能です。

詩の最後は「すでに ぼくたち/暮れて行く稜線を明日へ駆けぬけて行く」「血まみれの巨大な足を見るのだ」です。この二行と一行の間には断絶がある。僕たちは希望の「明日」に向かわざるを得ない。「見る」はダブルミーニングです。「血まみれの巨大な足」は僕たちの足かもしれないしやがて傷が癒えてゆく人々の足、世界全体の歩みのことかもしれない。

『移動祝祭日』で渡辺さんは彼の詩はもちろん「凶区」の詩人たちの詩の背景に安保闘争があると強調しています。しかし政治家ではなく詩人たちです。彼らは「おれは垂直的人間」「ぼくがたふれたらひとつの直接性がたふれる」と書いた田村や吉本のようには強靱な個で社会に対峙できなかった。飯島耕一のように「巨大な 監視者 に/は 理解 しがた い/ことばを 私有 せよ」と独自の言語的世界も持てなかった。世界に対峙し得る確乎たる思想を確立できずすべてが流動的だった。

「名づける」の渡辺さんの自我意識は揺れ動いています。でも「凶区」を含む六〇年代社会批判詩のほとんどがそうなんじゃないですか。その意味で「名づける」は六〇年代を代表する詩の一つだと思います。正直な詩です。

池上 詩法的には渡辺武信は戦後詩ですね。「あけてくる朝のかくしている/さけられない希望/それが/ぼくたちの不幸のはじまりだ」なんて鮎川信夫の「死んだ男」の「たとえば霧や/あらゆる階段の跫音のなかから、/遺言執行人が、ぼんやりと姿を現す。/――これがすべての始まりである。」という語り口にそっくりです。

鶴山 そのとおりです。ただ「凶区」時代に渡辺さんの共同体意識がほかの同人たちに与えていた影響は大きい。

解き放たれた広々とした歴史が

ぼくたちの間に肩を張っていた頃

果てしない豊かさを

固くとざした小さな言葉は

子どもたちのたたき落す

青いドングリのように

幼い愛のポケットを満たした

(中略)

今もなお新しく脈打ち

内と外へ出血する傷を

吹き過ぎる外気にさらして

ぼくは また 歩きはじめる

渇きの中に育った

やけつくような意思の果実

それは

ぼくたちの季節をだきしめる行為のはじまり

あらたな重みに耐える旅への出発である

第一詩集『まぶしい朝・その他の朝』巻頭の詩「出発のために」の第一連と最終連です。一九五七年から六一年に書かれた詩をまとめた詩集なので「赤門詩人」から「×」時代です。この詩には「凶区」へ続く渡辺さんの資質が非常によく表現されています。

〝朝=希望〟が渡辺詩の大きな主題であるのは言うまでもありません。「解き放たれた広々とした歴史が/ぼくたちの間に肩を張っていた」と冒頭で新たな世代が詩で未知の世界に乗り出す際の高揚感が表現されている。それは「青いドングリ」で「幼い愛」かもしれないが「やけつくような意思の果実」でもある。最も重要なのは最後の「それは/ぼくたちの季節をだきしめる行為のはじまり/あらたな重みに耐える旅への出発である」の最後の三行です。

初期渡辺詩には「ぼくたち」の表記が多い。仲間に呼びかけ巻き込んでいる。この渡辺さんの〝家意識〟は「凶区」に通底しています。なんやかんや言って「凶区」の詩人たちは自分の詩や評論がまず同人に読まれることを強く意識していた。そこで切磋琢磨し影響を与え合っていた。「凶区」が閉じた集団という印象を与えるのはそれゆえです。

第二詩集『熱い眠り』、第三詩集『夜をくぐる声』になると「きみ」という二人称が増えます。恋愛対象の女性のこともありますが「凶区」同人への呼びかけと読める詩も多い。時代を追って渡辺詩を読解していけば「ぼくたち」だった「凶区」共同体に「きみ」と直接呼びかけなければ解体してしまいそうな危機が生じていたことがわかる。ただこの共同幻想と対幻想もまた「凶区」の詩人たちに共有されていた。

「凶区」は同人の持ち回り編集でした。号によって編集人(責任者)が変わる。しかし常に渡辺さんが全体を統括していた気配がある。「凶区」は実は昭和四十六年(一九七一年)三月に第二十八号「廃刊宣言号」が出ています。しかし渡辺さんは『移動祝祭日』でこの号は秋本、彦坂、藤田の独断で刊行され他の同人は関与していないので四十五年(七〇年)三月刊の第二十七号が終刊号でその後六月二十八日に渡辺宅で行われた総会で解散が決議されたと書いている。自分が関わっていない号は認めないということです。「凶区」に対する渡辺さんの自負がよく表れている。彼がいなければ「凶区」はもっと早く解散していたでしょうね。

池上 しかし『移動祝祭日』はすごい本ですね。「荒地」には田村隆一が書いた『若い荒地』というメモワールがあって、これもとてもいい本ですけれど、『移動祝祭日』には詳細な関連年表とか、資料集としてもきちんとまとめられていて、詩の同人誌の歴史を当事者がこれだけ詳しく書いた本はちょっと見当たりませんね。この時代の証言としても貴重です。

あと渡辺武信の第四詩集に『首都の休暇・抄』(一九六九年)という百十七枚のトランプ形式で刊行された非常に珍しい形態の五〇〇部限定の詩集があります。ぼくはこの詩集を持っているんですけれど、実家に置いてきちゃったのか、いくら探しても見つからなかった(笑)。一枚ずつのトランプに書かれた詩を自由につなげて読んでいい、読んでほしいという意図で、偶然性を取り入れた試みでもあり、遊び心のある作品です。現代詩文庫では『首都の休暇』に改題され全篇収録されています。

鶴山 作品をちゃんとした形でまとめておきたいという気持ちはわかるけど、渡辺さんらしいお遊び満載の詩集なので初版のまま稀覯本として放置してもよかったかもね。

いつでも どこでも

探偵の魂はかたゆででさびしいのに

いつでも 誰でも

かえるところがあるような気がする

勇気をふりおこしてかえって行こう

かえることができなかった卵が

おびただしくかたゆでになって整列する食卓へ

死んでいくギャングや娼婦の死体が

くちづけの数とつりあっている

ちいさな祭壇の前へ

細い指の娘たちが

即席コーヒーの聖盃をささげもって微笑する

蒼白い光の中へ

今こそ進め

進めひょっこりひょうたん島

今日も疑わしい啓示の光のひだをまとった空が

暗い海に向って

豪華な緞帳のように降りてくるとき

幾百もの寝台が その下をくぐって

船出して行く けれど

背後からの視線にまなざしをかえすため

限りなく遠く行く船団に許された

わずかな積荷の中に ぼくたちは

どれほどの追憶を

麻薬のように隠しもてるだろうか

『大いなる眠り』などのハードボイルド小説で知られるレイモンド・チャンドラー小説の一節をエピグラフに掲げた渡辺さんの詩「ハードボイルド」の最終二連です。現代詩文庫では未刊詩集になっているので最後の方の作品です。『戦後詩史論』で吉本隆明が取り上げ批評というか批判した詩の一つでもある。渡辺さんは『移動祝祭日』で吉本に反論していますがそれは『移動祝祭日』で読んでいただくとしてこれも渡辺さんらしい詩です。

冒険は終わった。孵るはずだった卵はヒヨコにならず固茹で卵になってしまった。それを認めるのは勇気がいる。でも帰る場所はそこしかない。「幾百もの寝台」が「船出して行く」。バラバラになってもそれは「ぼくたち」の「船団」だ。だけど「わずかな積荷」の中に「どれほどの追憶を/麻薬のように隠しもてるだろうか」で詩は終わる。

「凶区」とともに渡辺さんの詩業は終わった。役割を果たした。ただ『移動祝祭日』を書き「凶区」という運動体を総括したのは立派だと思います。『移動祝祭日』は優れた仕事です。また六〇年代はシリアスな社会批判詩が多いですがこの時代の向日性を捉えた詩人は「凶区」の渡辺、鈴木、「ドラムカン」の吉増、ちょっと毛色が違いますが「白鯨」の藤井さんになるんじゃないですか。

池上 なるほど。作詞家の松本隆さんは渡辺武信の詩に影響を受けたと言っていますよね。渡辺武信の詩が持っていた都会的な抒情性は、「はっぴいえんど」のセカンドアルバム『風街ろまん』(一九七一年)の歌詞の世界に繋がっていったのかもしれませんね。

「凶区」の主要なメンバーの天沢退二郎の詩については鶴山さんはどういう評価ですか。ぼくは大学生の頃まで天沢退二郎の詩も結構読んでいたんですけれど、いまひとつ魅力を感じませんでした。天沢退二郎には「なぜ書くのか?」という問いかけから始まるような、つまり書くことを巡る評論がありますよね。だけどこれは不毛な問いですよ。書きたいことがあるから書くんであって、「なぜ書くのか」を考えてから書くわけではないですし……もしかして天沢退二郎は書きたいことがないのに詩を書いていたんじゃないかと思ってしまうんですけどね。

鶴山 天沢詩は日常言語的な意味とイメージ連鎖では読み解けませんね。その意味では現代詩的です。しかし現実と完全に関係のない言語世界かというとそうではない。

夜が幾重もの層になって砂漠に倒れ

瀬戸びきの喪の幟があちこちではためき

そのあたりに河が薄ぐろく照りはじめる

風に曝された祠を孕女たちが流れ出る

けむりの唄を靡かせ

猫眼石の朝を種子のように喰いちらす

その癖ひとつなぎの茶色い草がそらを走るとき

彼女たちはたちまち唇をそぎ落し

踝のとげで男の背をむざんに踏みにじりながら

全身 土じみた髪となって追いかけるのだ

あとにはつめたく赤草の嘔吐がもえる

ひえきった壁にはてんてんと癩の斑が咲き

夜の残滓はかわいた旋風を醸し

稀れに 血の混った羊水が

男の襤褸の小さなのどを潤す

見棄てられた街々の砂には

やがて男たちの灰色の傘が疫病のように立並ぶだろう

酸っぱい昼の舗道にも

くずれた木の河底にもびっしりと眼を敷きつめて

男たちはふたたび祭をゆめみる

しかし遂に孕女は帰らず

馬より不毛な榛色の処女たち

はるかな真昼の運河を

ひたすら遠ざかり続けるだろう

天沢詩が難解になるのは第二詩集『朝の河』(昭和三十六年[一九六一年])からです。引用は表題作。細心の注意を払って言葉が選ばれている。難解ですが読み通せば緊張感ある詩だと感受できるはずです。

タイトルは「朝の河」ですが時間は「夜」から「朝」「昼」に流れている。混沌として闇に閉ざされた夜から朝・昼の光に照らされてなにごとかが明らかになる。詩に登場する人間は「孕女たち」「男たち」、それに「処女たち」です。

主役は孕女たち。「祠」から現れる聖であり賤でもある。「唇をそぎ落し」なので言葉を発しない。彼女たちは街を駆け抜けますが男たちは触れられない。「背をむざんに踏みにじ」られ「血の混った羊水」を飲むことしかできない。男たちはいっしんに孕女たちを見つめています。彼女たちの出現が「祭」であり通り過ぎた後は「男たちの灰色の傘が疫病のように立並ぶ」。最後から三行目の「馬より不毛な榛色の処女たち」は「孕女たち」の言い換えでしょうね。孕女たちは新しいなにかを受胎している。しかしそれがなにかは告げない、告げられない。産むこともない。男とセックスして孕んだわけでもない。つまりこの詩で表現されているのは不可能な生誕の希求、不毛かもしれないが現実世界(男女)の軛を超脱した作品胚胎の可能性です。

「朝の河」はシュルレアリスティックですがシュルレアリスムの文脈では読み解けません。それは作品構造があるからです。不可能性に向けて作品の言葉が走っている。それを統御しているのが作家・天沢退二郎であることが「だろう」という助動詞からわかる。もちろんこの「だろう」は「いる」や「た」に変化しなければならない。

その川には縁というものがなかった。夢とうつつの変幻のあわいに馬は初めて水面の上に出て、首をめぐらすまでもなく暗赤色の嶺線をこぼれ出る不在の太陽の腕どもが指し示すままに、深さも奥行きも歴史もない湿地帯のいたるところに川があふれ出し不定型の浸潤をひろげたまま氷結しているのを、みじろぎもせず氷結しているのを馬のまなざしは照らし出していた。しかしこれはいったい〈前〉であるか、〈後〉であるか。馬じたい凝然と氷結しているのか――いまこの馬になりかわって私たちは告げよう、馬を見棄てるべき時がきたと――馬は死んだかって? 何を! 誰だって二度死ねるわけがない――いま馬は二重に不可視であって、馬は誰の目にも見えず馬の目には何も見えぬ、ただ、馬は耳を澄ましているのだ、じっと聴き入ろうとしているのだ、転生の叫び水が氷を穿ってつくる笛の最初のひよめきを。

天沢さんは多作で詩集の数も多く六、七〇年安保時代はさまざまなタイプの詩を書きました。ただ同時刊行された第六、七詩集『取経譚』『譚海』(昭和四十七年[一九七二年])で天沢詩の代名詞となる〝譚〟詩形式(詩法)がハッキリ表れ長篇詩『Les Invisibles 目に見えぬものたち』(第九詩集、五十一年[七六年])以降はほぼ譚詩に固定されます。引用は『Les Invisibles 目に見えぬものたち』最終の「51」章です。

この詩にも構造的流れがあります。不定型の川の水の中から馬が現れ氷結している湿原を見る。馬は動かないので「馬じたい凝然と氷結している」かのようです。氷った馬は透明になりその瞳は何も見ていないのではないか。そこで「馬は死んだかって?」という問いが発せられすぐに否定される。なぜなら「(氷った)馬は誰の目にも見えず馬の目には何も見えぬ」からです。〈前〉と〈後〉、生と死はないということ。だから「馬を見棄てるべき時がきた」。

重要なのは湿原=世界と馬が一体化したこと。殺伐としていますが氷った湿原は天沢さんが理想とする表現世界(観念世界)です。〝譚〟という詩形式(詩法)と同義でもある。世界と馬が一体化した以上もう見る必要はない。理想世界への「転生」は成就したのでありその「叫び」に耳を澄ませばよい。さまざまな声・言葉を聴いて〝譚〟という詩形式(詩法)でそれを詩(言語)に定着していけばよいということです。

池上 天沢退二郎の譚詩は夢魔的な世界ですけれど、観念的でもありますよね。

鶴山 天沢さんの譚詩は彼の資質と理論の混交だからでしょうね。

青ざめた泥濘はインクの壁のかなしさ

遠い空のへりではかすかに

高くハモンドオルガンが鳴る

傾いた日ざしはさびれた村道をてらし

右から左から波のように逼ってくる林の散兵隊

そのずっと向こうの

褐色に落ちた高杉のこずえの方で

ほら あのようにハモンドオルガンが鳴る

空はまだ疲れたゴム毬のように青い ひるすぎの

この鎮んだ光の風景を

黒びかりする二つの輪軸を繰りながら

斜めに斜めにめぐって行くもの

ほのかにかぎろう麦畑のこっちで

あるいはへんにあかるい松林のはずれで

進んでくるその黒いぼくを見るぼく

(遠く湧きあがる調べは

葬送マーチよりも青い春の電車だ)

第一詩集『道道』(昭和三十二年[一九五七年])巻頭の「ぼくの春」という詩です。誰が読んでも賢治文学の強い影響下で書かれている。それは「童話集『風の又三郎』や『銀河鉄道の夜』が七才の私を雨や夜の不安と幻想の中へ連れ込んだ」(『作品行為論を求めて』昭和四十五年[一九七〇年])と書いていることからもわかる。天沢さんが入沢さんらといっしょに最初の完全な賢治全集『校本・宮澤賢治全集』を編纂したのは言うまでもありません。彼は子どもの頃から賢治の彼岸的世界に魅了されていた。ただそれだけではありません。

賢治の彼岸的文学に魅了されていましたが譚詩理論の中核になったのはフランス文学――中でもモーリス・ブランショの『文学空間』や『来るべき書物』です。ブランショはサルトルの実存主義からジャック・デリダ、ジル・ドゥルーズ、ミシェル・フーコーらのポストモダン哲学全盛期の間に現れた小説家・思想家です。フランスでも日本でも一時期とてもよく読まれていました。非常に乱暴なことを言うとポストモダン哲学のような文学創作神話の完全解体(根底の不在)ではなくうっすらと象徴主義から続く一種ロマン主義的な創作の可能性を示唆していた。

象徴主義がボードレールの万物照応(地上の万物は神的世界のそれと対応しているという理論)から始まりランボーの沈黙、マラルメの無(rien リヤン)に至って解体していったことはよく知られています。二十世紀半ばからカフカの小説や自死したパウル・ツェランの詩がより無神論的作品としてポストモダン批評に加わります。杓子定規にポストモダン哲学を援用すると世界はいわば記号の連鎖体でありドゥルーズのリゾーム理論にあるように無数の小突起点(求心点)はあっても世界全体を統御する求心点は不在ということになる。

世界に神的求心点が存在しないのはその通りです。ただ超越的求心点が存在しないにも関わらず世界は一定の秩序を保ち続けている。なんらかの調和原理が働いていると措定せざるを得ない。一つの措定方法は関係総体世界そのものが強力な張力で調和原理として働いているという思想です。ヨーロッパの哲学者たちが無神論的東洋文学や思想に強い関心を寄せる理由です。もう一つはヨーロッパ文化(思想)の伝統に従っていわば現実世界の上位に(無神的)求心点を措定する方法。単純化して言えばブランショの文学理論は後者です。

一般にコミュニケーションは送り手と受け手と、その間の媒介の存在によって成立つ。詩も、書かれることのみならず、読まれることによって初めて作品として成り立つのだが、この場合、書かれること自体に既に読まれることが最初から胚胎されていて、詩は単なるコミュニケーションの手段・媒介ではなく、コミュニケーションそのものである。つまり、ぼくらが詩を書くとき、ぼくらは見えざる不在の読者との間に、奇跡的なやり方で、まさしくけいれん的に心をかよわせあう。このことと詩作品とは、目的・手段といった主従関係にあるのではなく、ブランショも指摘したように、イコールであり、同一のものである。そう考えれば、場合によっては、作者の意図する内容が効果的に読者へ《伝達》されるということがあっても、なくても、そのこと自体はどちらでもかまわないことになる。それらをひっくるめて、詩はもっと深層でのコミュニケーションなのだから、そこで、こう少し具体的に、ひとしくぼくらの求めているこの奇蹟的な、けいれん性のミュニケーションを構成し支えている実質は何であろうかと考えてみると、それは一応真実あるいは真理としか名づけようがないもののような気がする。

「詩はどのように可能か」『紙の鏡――言葉から作品へ 作品から言葉へ』昭和四十三年(一九六八年)

ブランショの〝書物概念〟はある真理の伝達・継承媒体です。その意味でマラルメの〝一冊の書物〟と相似ですがマラルメの夢想とは異なり決して現前せず到達できない〝来るべき書物〟と措定されている。すべての書物は〝来るべき書物〟の影でありしかし直観把握できるという意味で〝来るべき書物〟の無限に続く注釈でもある。優れた書物はなんらかの形で〝来るべき書物〟を内包しているのだとも言える。そのため読むことと書くことは重なり合う。なぜならある書物が〝来るべき書物=真理〟を――わずかであろうと――内包しているかどうかは作家にはわからない、判断できないからです。読むことで読者が作家が意図しなかった形で見出すこともある。ボルヘスの『ドン・キホーテ』ですね。

「詩はどのように可能か」は天沢さんの代表的評論ですがブランショの思想を正確に把握しています。作品は「書かれることのみならず、読まれることによって初めて作品として成り立つ」のであり作品と読者は「主従関係にあるのではなく、ブランショも指摘したように、イコールであり、同一のものである」と書いています。読むこと(注釈)が作品の伝達意図を超えることがあり得るのであり「作者の意図する内容が効果的に読者へ《伝達》されるということがあっても、なくても、そのこと自体はどちらでもかまわないことになる」。読者が作品から読み取る固有の〝作家性〟といったものは棄却される。重要なのは作品が「真実あるいは真理としか名づけようがないもの」を表現・伝達する(可能性)を有していることである。簡略ですがこれが天沢『作品行為論』です。

この〝来るべき書物〟概念は当然のことながら現実の上位審級にあるメタ現実世界に属します。実存固有の作家性を剥ぎ取られた概念だからです。それは作家が認識把握した現実に基づく作品ではなくそれを超越した〝純抽象文学〟として措定されている。池上さんが「天沢は書きたいことがないのに書いているんじゃないか」と指摘なさったのは当然でメタ文学を目指せば作家性はもちろん通常の文学技法も否定される。絶対に表現不可能な真理をそれでも表現しようとすることになる。書紀行為は不可能であるという認識から始まる文学です。それはまた天沢文学では微妙に賢治文学と接続している。

賢治文学が彼岸を強く喚起しているのは言うまでもありません。『銀河鉄道の夜』に典型的なように賢治文学は天上界へ、いわばメタ現実へと放射線状に伸びている。天沢さんの理想は賢治文学ですが彼はその可能性をブランショ文学理論とマージさせて探求しようとしたと言っていい。

そこは飯田橋の近くとおぼしく、石炭色の高架線も彼方に目でたどることができた。「歩こうじゃないか」「そうさ歩こう」誰からともなく云い出して新宿まで歩くことにした。(中略)私はいつかひとりつめたい坂みちをのぼりかけると、道からいちだん低く石段を下ったところに炭焼き小屋のようなくすぼけた食堂が店をひらいていて、穴ぐらめいた窓からもれる銅色のランプのひかりに吸いこまれるように私はその店へ入って早めの夕食をとることにした。暗い店内に何とか席をとると女の子がだまってメニューをもってきたが、そのメニューはなおさら暗たんとした銅色をしていて、そこに書かれた料理名のどんな魚料理そのものよりもひねくった髭様の字体を順々に読んでいると、時しもはげしい眠気におそわれ、もはや居ても立ってもいられなくなった。(中略)

こうなってはこれ以上どんなに歩きつづけたところで新宿にたどりつけるわけはないし夜が明けるはずもない。(中略)私としては出てきた料理を食いすすむしかなかった。(中略)先ほどの女はまったく女給らしからぬ濃艶な化粧とドレスに着かえてきてしばらく私の傍に逆光を浴びて化物じみたかたちで座していたが、私の食事が進むにつれていよいよ黒々とした羊羹のように闇に同化しながらその目と口とはいよいよらんらんと輝き出し、私の食事が終れば次は彼女の食事に私が供されるらしいことはいよいよ確実に思われたが、なぜか私は逆にあわてず恐れず、指についたソースをなめながら、徐々に巨大な影となって食堂を内側からおおっていくのだった。

昭和五十三年(一九七八年)刊の第十一詩集『死者の砦』所収の詩篇「氷川様まで」の簡略版引用です。あからさまに賢治の『注文の多い料理店』を下敷きにしている。こんなこと、ほとんどの文学者は避けます。それが可能だったのは天沢さんの文学理論が肉体化されていたからです。『注文の多い料理店』を読むことと書くことが一体化している。ブランショ=天沢理論に沿えば「氷川様まで」は『注文の多い料理店』の注釈でありオリジナルテキストの純抽象だということです。それがある文学的真理の伝達・継承であるのかどうかは作家が関知するところではない。読者に委ねられる。理論上はね。

ただ正直に言えば譚詩として定着し平板化していった天沢詩を高く評価する気にはなれません。ブランショの文学理論が同時代のフランス文学者たちに影響を与えたのは徹底した神の解体へと進む哲学・文学潮流の中で無神的であるにせよ〝来るべき書物〟概念が文学における新たな世界の求心点幻想として強く作用したからです。しかしそれを無神論的精神風土の日本に持ち込むのは無理がある。

天沢さんがブランショ文学を肉体化し得たのはそれが先行する戦後詩や現代詩とは異なる新たな文学の可能性だと信じ込んだからだと思います。しかし天沢詩が戦後詩や現代詩に比肩し得る新たな文学にならなかったのは戦後詩・現代詩の原理的総括が甘かったからだと思う。それは賢治文学理解についても言える。賢治文学は確かに彼岸的で天沢さんが理想とした作家固有の個性や文学技法を超越したブランショ的純抽象文学に映らないことはない。が、生成原理がまったく違う。賢治文学の彼岸性は狂信的法華教徒の密教的幻想・妄想空間から生じているという面が大きい。

天沢さんは「凶区」における理論的支柱でブランショ理解を中心とする新たな文学の可能性を同人たちにもたらしました。新たな文学を生み出そうとする天沢さんの熱い姿勢は同人たちに共有されていた。それが「凶区」の、特に鈴木さんや菅谷さんの異様な詩を生み出したと思う。それらは同時代の詩と比較していっけん新しく見える。しかしその新しさは寿命が短かったのではないか。曖昧なまま放置せずそれについて考えるのは大事です。

池上 ぼくのザ・バンド論は『ザ・バンド 来たるべきロック』というタイトルで、「来たるべきロック」というのはもちろんブランショの『来るべき書物』から取っているんですよ(笑)。「詩の現存とは、来るべきものである。つまり、それは、未来をこえてやってくるものであり、現にそこにありながら来ることを止めない」(粟津則雄訳)というのがキー概念で、「この表現を借りて言えば、ぼくの考える「来たるべきロック」とは、「未来をこえてやってくるものであり、現にそこにありながら来ることを止めない」音楽のことだ」と書いた。鶴山さんも指摘されたとおり、『来るべき書物』というのはマラルメの「世界は一冊の書物に至るために作られている」の「一冊の書物」のことだと思われがちだけど、そうじゃないんですよね。だけどブランショの評論はおもしろいけれど、ブランショの小説は退屈(笑)。天沢退二郎の評論と詩にも同じような傾向があるように思うんですけどね。

「凶区」のもうひとりの主要なメンバーの菅谷規矩雄は、六〇年安保闘争に最も深く囚われた詩人です。第一詩集のタイトルが『六月のオブセッション』(昭和三十八年[一九六三年])ですから。

六月

そして六月

かさなりあう記録のさけめに

むきだしの背中

ぼくらの孔のあいた鏡

そこに

死者は不規則な変化をくりかえし

ぼくらへの問いの周期を充たす

いまはすべての睡りは鋭く

六月の夜の深いくぼみをつきぬけ

ぼくらの眼は

死者のまぶたのうらがわにひらく

六月のメランコリア

六月の屍臭

六月の皮膚のしたで

革命の傷だらけのパンをたべたがる

僕らのファナティックな仕事

死者は

すべての非所有のなかへはこぶべき

ぼくらの数すくない私有である

六月

そしてのみこまれた最後の声を測る

ぼくらの幻想の暦

睡るべきひとをもたぬ夜と

ひらかれるべきまぶたをもたぬ昼とのなかで

異様に殖える枝路がある

それは

ぼくらの詩の苦痛

方法の快楽

ひびわれた鏡にうつる夜空のように

きみのドキュメントの背中にすいつく幻

死と傷との地図を

美しくえがく

六月

そしてそこから

きみとぼくと暗号で語れない

『六月のオブセッション』所収の詩「六月そして六月」全篇です。わかる人にはすぐに安保闘争のさなかの一九六〇年六月十五日に、国会構内で全学連と機動隊が衝突して東大生の樺美智子さんが亡くなった事件を題材にしていると伝わります。だけどオブセッションと言うぐらい六〇年六月にこだわっている割には詩の表現が曖昧なんですよね。今回『移動祝祭日』を読んで、菅谷規矩雄はこの時、国会構内にいなかったことを知りました。アルバイトの帰りにコーヒー店でテレビの実況を見ていたんです。これは別に仕方ないことだと思うんですけれど、その現場にいなかったということが菅谷規矩雄にとっては決定的な「負い目」になり、六〇年六月に囚われ続けることになったのだろうと思います。

鶴山 六〇年代から七〇年代にかけて詩人たち中心の吉本隆明シンパグループがありました。菅谷さんはその一人だった。彼の思想基盤は吉本と埴谷雄高です。言いにくいですが先行する他者の思想をいわば丸呑みしてその延長上で文学を始めるような作家は創作者に向いていない。渡辺さんは『移動祝祭日』で清水昶の「今でも菅谷規矩雄の死の源は何処か間違った吉本言語論に、その端を発しているような気がする」という言葉を引用しています。その通りだと思う。菅谷さんの音韻論は「手帖」誌での連載中に読みましたがあそこまで愚直に意味と音韻と日本語成立探求を混交させれば収拾がつかなくなる。渡辺さんは菅谷さんの死は緩慢な自殺だったと書いていますがあれはどういうことかご存知ですか。

池上 確か全共闘運動にコミットして大学の授業再開に応じなかったために、菅谷規矩雄はいわゆる造反教官として七〇年代初め頃に東京都立大学を解雇されたんですよね。そういった鬱屈も関係してか、晩年はアルコール依存症のような状態だったと読んだことがあります。

鶴山 菅谷さんの言語学者としての表現なのか、もしかしてアルコールの影響があったのかわかりませんが、彼は晩年に実に奇妙な詩を書いています。

オトロエル、水。

死ねない、ミズ、なおも

(ホトバシル)

火処、柱、ふとばしら、フトシク

fountain/mountain

ぴす、もえる、ピス、ぴすけす

ウ、オ、おとろえる、ホのホ、ミズ、

みず、〔あたたかい、庭〕

山水、カレサンスイ、苔ムシテ、

死ねない、水、

ぴす、

ピス。

水をこちらへ ヌルク

みちびく ユビサキ

のびきって ソリカエリ

(中略)

ヒをシロク、シメきって、カミひとえ、

シジま・が・ほとバシル、ホト、ほとび、

オレのミダラナ〈マ〉な〈コ〉おんなヒト

(ワ)、ヒザをクズサナイ、のこりジカン

(わ)、・・・・・ノコリ(の)じかん、は、シ

ジマのナカの、ア、そ、コ・・・・・・つと席を

〔タッタ〕オンナひと(ハ)、ア、・・・おし

っこ・・・・と、小声でヘヤをでて、イッタ。

オトロエル、水。

死ネナイ、なおも、モズ

ほとばしる

ピス、

ぴす。

詩集としては刊行されなかった『Zodiac Series』の〔サンスイ〕という詩の冒頭と最終部です。『六月のオブセッション』や刊行された最後の詩集『散文的な予感』はあまり評価できませんが『Zodiac Series』の詩篇は迫力がある。繰り返される「オトロエル」「死ねない」から菅谷さんの肉体と精神が衰弱し死を予感した詩だと読める。しかしこの精神の解体に連動したような言語的解体的詩には魅力がある。誰も真似できず継承もできないでしょうけど。

池上 山本陽子の「遙るかする、するするながらⅢ」(一九七〇年)という詩に近い感じがします。この作品は「遥るかする//純めみ、くるっく/くるっく/くるっくぱちり、とおとおみひらきとおり むく/ふくらみとおりながら、//わおみひらきとおり、くらっ/らっく/らっく/くらっく とおり、かいてん/りらっく/りらっく」というように始まる詩で、全篇ほぼ意味は通らないんですが、音韻や表記の仕方に一種異様な迫力と魅力があって、ぼくはある意味この作品は現代詩の極北だと思っているんですけどね。だけど、同時に非常に危険な行為でもあって、詩的言語の限界を越えて、もう言語表現としては崩壊してしまっている。その気味わるさは菅谷規矩雄の『Zodiac Series』にも感じますね。

鶴山 ああそうですね。岩成達也さんが山本陽子詩を高く評価しています。池上さんも岩成さんも勘がいいね。菅谷さんは「凶区」の中で最も戦後詩人らしい詩人だったわけですが晩年書いたのは極詩だった。極私(詩)人は鈴木志郎康だけではない。「凶区」詩人たちの相互影響の根深さです。

(金魚屋スタジオにて収録)

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

*『対話 日本の詩の原理』は毎月01か03日にアップされます。

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■