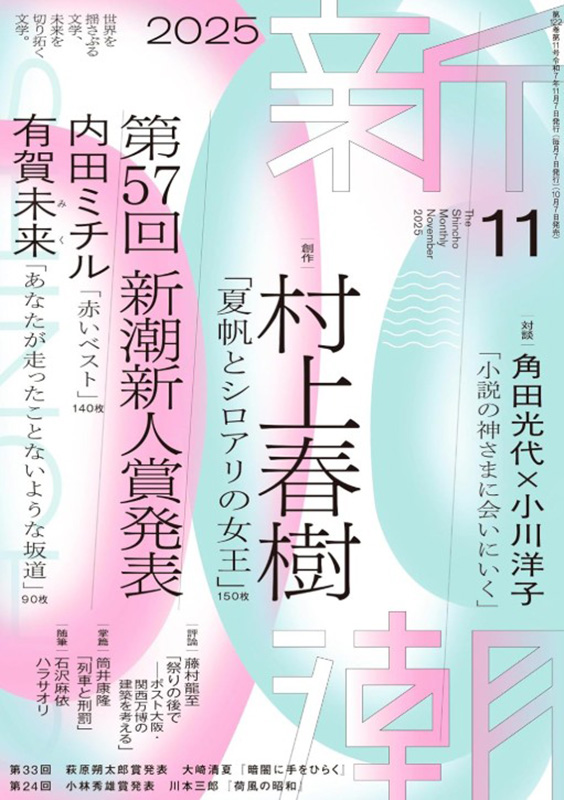

先月は「新潮」から内田ミチルさんの「赤いベスト」を取り上げました。じつを言うと(言わなくても)2025年の新潮新人賞に選ばれた作品はもう一作あります。有賀未来さんという高校三年生の方が書いた「あなたが走ったことないような坂道」です。一方を取り上げてもう一方をやりすごすのは公平を欠きますしまた、取り上げるに値する作品だと思いますので、ひと月遅れで恐縮ですがご紹介しましょう。

5名の選考委員の皆さんの選評を読んでみますと、最終候補作は5作、その中から3名がこの作品をイチ推ししているいっぽう、1名が最下位、もう1名が「〇△×」評価で「×」。見解がほぼ真っ二つに割れていますね。いい作品である証拠です。もし全員に可もなく不可もなしと判断されるような、つまり平均的な作品だったら、それは選ばれるに値しないということでしょう。よかれあしかれ、誰の心にも刺さっていない証拠だからです。ちなみに「赤いベスト」のほうはイチ推しは誰もいなかったけれど、最後まで残したい作品として皆さんの合意に達したのだろう、と思うことにしましょう。

プロでも素人でも誰でも、百人中百人が圧倒され、イチ推しするような作品など、今日ではまずお目にかかれません。それはある意味で、現代という時代の抱える宿命かもしれませんが、文学という土壌が痩せ細ったせいであるとは必ずしも限りません。百人なら百人につうじるような表現の普遍性というものが、もはや信じられていないからでしょう。ふしぎなのは、ならば世に古典といわれる作品は小説に限らず、いま読んでも(あるいは観たり聴いたりしても)いいと思えるのはなぜか、ということです。これは昔からよく議論される「共通感覚」論やパラダイム論では説明がつきません。この問題は別の機会に取り上げるとして(取り上げさせてもらえるならば、ですけど)、まずは有賀さんの作品を紹介しましょう。

世の中って結構残酷っぽくて、でもそれを受け入れるにはちょっと早いっぽくて、で、あたしどうすればいいかわかんないし、だから、今はとりあえずこーやって爪を齧ることしかできなくて、右手も、左手も、全部の指先がぼろぼろになって、真っ赤になって、爪と肉の境から血が滲んで、それを舐め取って、冷たい酸素に触れると焼けたように痛くて、それでも、あたしは生きてるんだって、生きていくしかないっていうか、それ以外のやり方を知らない、だけ?

(有賀未来「あなたが走ったことないような坂道」)

先月、内田ミチルさんの「赤いベスト」を評して「楷書」の文章と言いましたが、有賀さんのはさしづめ「草書体」と言えるでしょうね。作品には一人称の語りに独特の句読点で句切られた文体が出だしから一貫して用いられます。句読点で句切られる「て(te)」という断続的かつ、終わるようで終わらない、はっきり言えばしつこい音でけっして心地良くはないのですが、作品全体の統一性とリズムと個性を作り出しています。このあたりが評価の割れる要因になってもいるのでしょうね。

ちなみに最近のとりわけ若い人どうしのSNSとかメールでは、句読点を打たない代わりに空白を用いた文章がやりとりされているようですが、そんなことも含めて句読点というのはほんとうに面白い。これまで多くの名だたる作家が「文章読本」なるものを世に出してきましたが、句読点というテーマだけで詩や小説を論じる人がもっとあらわれていいと思っています。

で、この作品ではそんなクセのある主文(a)のあいだに二つの異なる文体が唐突に挿入され、しばしば中断されます。

むかーしむかし、むかしって言っても20年くらい前、あるところに女がいました。女は中国というだだっ広い国の、東のあたりで生まれました。女は観光ビザで、外国なのか国内なのかよくわからない、香港という街にやってきました。

(同)

おそらく語り手=主人公の産みの親と思われる女性を、童話語りっぽい三人称らしき文体で描く文章(b)と、

(何故この国にやってきたか、とよく聞かれますが、なかなかうまく言えませんね。昔から外国に住もうと思っていましたよ。沢山の親戚が海外に、例えばフィリピンやマレーシアに住んでいましたから。私はあまり故郷が好きではないんですよ。本当は。 [以下略])

(同)

語り手の育ての母親が在日中国人向けの新聞記事に載せるインタビューに答えるという、語り形式の文体(c)と、あわせて三つの文体から構成されることで、立体化を図る狙いがあると思われますが、これも賛否の分かれるところでしょう。

当の語り手、黄星瑶は香港生まれの中国籍だが日本育ちで、日本語しか話せない女子高校生。中国人夫婦に育てられたが二人が実の親でないことだけは知っています。つまりアイデンティティの危機に晒されながら境界を生きてきた存在です。唯一の友で理解者がクラスメイトの水野なお。不倫した母親とともに彼女は父親から虐待を受けています。そのなおから、あるときいきなりキスをされ激しく混乱しながらも、濁流に呑みこまれるようになおへの愛に傾斜していくシンユ。その語り口は文体のたどたどしさとよく合っています。本誌の121頁から123頁にかけては、その表現の特徴がもっともよくあらわれた箇所です。さわりを引用しましょう。

小さな星が勢いよく、ビルの隙間を通って落ちてきて、なおの乗っている脚立にぶつかって、倒れる。ネイザンロードのアスファルトにうちつけられて、なおは、粉々に、色とりどりのプラスチックの宝石になって、あたしはそれをひとつずつ拾い集めて、向かってきたタクシーや二階建てのバスに轢かれそうになりながら、泣きながらなおをポケットにつめこんでいった。

(同)

この後、なおとザリガニを釣りに行った時とおなじ公園のベンチで眠っていた、歯のないおっさんとの会話はなかなかいい感じです。「俺よ、京浜東北線が好きなんだよ」と話しかけられて、

「やっぱ俺はわかばの方が好きなんだよな。でもわかばは緑なんだよ」

「わかばって、そういうタバコがあるんですか」

微風があたしたちの間を通り抜ける。

「これやるよ」

(同)

こういう本筋とかかわりのないエピソードが小説にとって不可欠であることを弁えているというだけで、作者の才能がうかがえます。

しかしサイゼリアの店内の描写など、なぜか他の作家の作品に描かれた風景と似てしまうところは「?」です。

さらに次のような箇所。

正しくなくていい、まっすぐならいい。まっすぐ、あたしにとってのど真ん中をまっすぐ走っていけたらそれでいいって、信じてるから、ギアを重くして、ぎゅんと、ペダルをこいでみる。

(同)

いきなりここで青春小説ですか(笑)。まあ高校生ならしゃーないなァと大目に見るとしても、香港の話はないでしょう。もちろん民主化運動のことです。こうした問題と絡めるならば、もっともっと背景を深掘りしなくてはなりません。わが子を捨てて身を投げてしまった母親のエピソードに引き寄せたいならなおさらで、百枚足らずの短編で描ける内容ではありませんし、それでも描かなくてはならない必然性を感じられません。

で主人公の実母についてのこの叙述ですが、どうなんでしょう。あえて文体を変えて童話ふうにしたのは発想としてアリです。しかしその文体が効果をもたらすには、この母がどうしてここまで追い詰められなくてはならなかったのかという機微を描くことが何よりも不可欠です。一人目の女の子は、つまりシンユのことですが、一人で産んだ。二人目の男の子は不幸なことに死産だった。でも傍らには一人目の子がいます。大声で泣いて母を呼ぶわが子を置いてきぼりにして自死する母の心情は何ら伝わってきません。これを台詞なしで、母のふるまいを描くだけで読者へ伝えるのに成功すれば大したもので、内容が重たくなればなるほど童話調の語り口の与える効果は大きくなるのです。あたかも人間の役者より人形のほうがいっそう深い機微を観る者へ伝えることがあるように。

それもなくてこの、誰に向けて語られたのかもわからない中途半端な叙述は、むしろ作品にとってマイナスと言わなくてはなりません。シンユが故郷である(はずの)香港に対して抱く複雑な思いとリンクさせて表現したいのならば、付け焼刃の知識に頼らず、もっと別の方法があったはずでしょう。

少々手厳しいことを言いましたが、ラストでシンユはなおに後ろから抱きしめられて泣きます。その叙述が、二人の少女を描いた叙述のもつリアリティだけが、この小説を破綻から救っています。偶然か本能からか。あとはこの人のこれからの作家的経験が(あるとしてそれが)はたしてこの人の生きていく境界線をどこへ向けて傾斜させるか、ですね。まあそれはよけいなお世話で、選ぶのはもちろんご本人次第ですから。

萩野篤人

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■