来年から前期高齢者に突入します、はい。

ものすごく月並みな言いかたで恐縮ですが、早いものですねえ。ここまで来るのが、これだけ早いのですから、残された時間はどれほど短いことでしょう。

年寄りが二人以上集まると、話の花が咲くのはたいてい一に病気と健康です。六〇代はそれでもまだ元気な方ですから、二はご隠居後のセカンドライフの話、三に年金やら貯蓄やら、つまりカネ回りのこと。七〇代以上、とりわけ後期高齢者になると二も三もほぼ終活ですな。誰それが逝った逝かないの消息話も含めてね。八〇代以上になると、もう呆けが始まっちゃってるひともけっこういますからねえ、老人ホームやデイサービスでお仲間と茶飲み話ができる人はまだいいですけど、おひとりさまになって、親族も疎遠になって、隣近所との付き合いもなくて、姿の見えない人と話したり。まあそれも楽しいですよね(笑)。ワタシなんて、すでにその口です。風呂場で転んで頭ぶつけて逝ったって、半年くらい誰も気づいちゃくれません。あれえ、そう言えばあのジイさん最近見かけなくなったけど、田舎でも帰ったのかな、なんて。

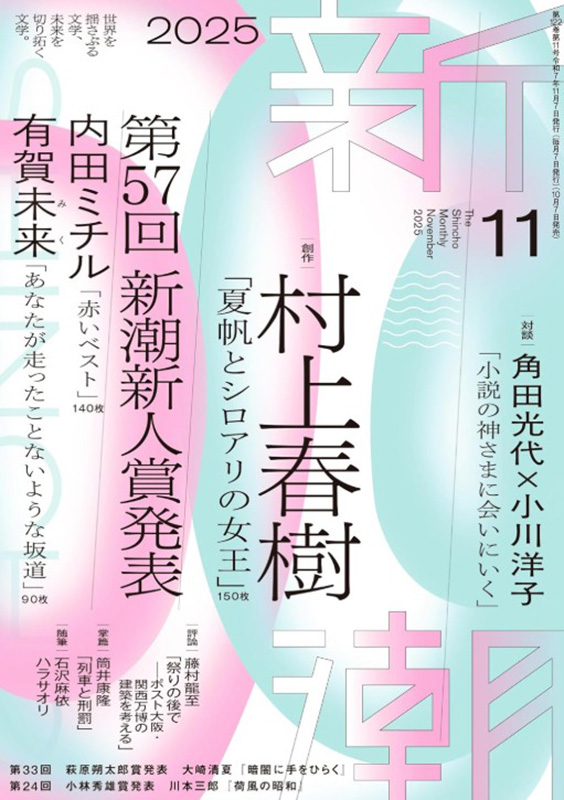

内田ミチルさんの「赤いベスト」は、2025年の新潮新人賞に選ばれた作品です。

老人たちの暮らす日常とちょっとはみ出た非日常を描いた中編小説で、書き手はまだお若い方のようですが、独り暮らしの高齢女性を一人称で描いた作品です。老人を主人公にした小説といえば、テーマはさまざまですが、小川洋子さんの「博士の愛した数式」、内館牧子さんの「老害の人」、中島京子さんの「長いお別れ」あたりがすぐ浮かびます。僭越ですがワタシも介護をテーマにした「春の墓標」という中編を書かせていただきました。

老人を描いてあからさまに失敗する作品はそうそうありません。素直に丁寧に描いてさえいれば、老人たちの方が勝手に語り出してくれるからです。かれらはだてに齢を重ねてきたわけではありませんからね。作家はかれらが自ずから語り出すのを、会話をはじめるのをじっと耳を澄ませて待っていればいいんです。世に名作秀作が多いのもそのあたりに理由があると思います。

内田ミチルさんの小説も、そんなふうに書かれたのだろうな、と読み始めはそう思いました。

ちょっと歩いてくると言って出ていった母は、今年九十八になる。まだ歩いていればの話だ。頭のほうはもうどうしようもなかったけど、歳のわりに健脚な婆さんだった。母は玄関の上りかまちに腰掛け、立っていても前に突き出している首をさらに前に突き出して肩を小さく揺らし、その動きから察するに老人靴に足を入れようとしているようだった。

(内田ミチル「赤いベスト」)

いい出だしです。奇を衒うこともなく、自然体で、読者に伝えなくてはならない情報だけを伝えてくれる、いわば「楷書」の文章です。それは全編をつらぬく「地」の力になっています。

娘で語り手の跡野さんはちょうど洗濯の途中だったので、

早く綿のシャツの皺を伸ばし、物干しにかけてしまいたかった。洗濯物を干し終わってから母を追いかけようとつっかけに足を入れた時、急に夢から覚めたように、母はどこかへ歩いて行ってしまったのだろうと確信めいた予感がした。

(同)

ここまでで読者はおのずと作品の世界に引き込まれる。一行空けてから、広島弁でしょう、方言による会話から立ち上ってくる世界はこの作品の魅力を全編にわたって支えています。たとえば、

「跡野さん、大田さん元気そうじゃった?」ウォーキングの会の代表の佐々木さんは一際大きな体を揺らし、声の合間にふうふうと息遣いが聞こえる。「ほうじゃねえ。変わらんようではあったけど」「旦那さん良うなるとええけど。お義母さん看て苦労したのに、今度は旦那さんじゃあ気の毒よね」「ほうよ。きついお義母さんじゃったんじゃろ」「そりゃあもう、よう耐えた思うよ」「ねえ」私は訳知り顔で頷く。

(同)

この作品はさしづめ方言の小説であると言っても過言ではありません。じっさい、散りばめられる方言は作品世界を陸の孤島として、えたいの知れないコミュニティとして描くのに成功しているばかりか、中心的な役割さえ果たしているのです。

その跡野さんは、父親を失い唯一の肉親である弟とも疎遠、家族もおらず独り暮らしをしながらデイサービスに通ったり、近所のウォーキングの会に参加したりしているおそらくは七〇代の女性です。

そのウォーキングの会で一緒だった大田さんの旦那さんが倒れたのをきっかけに、彼女は大田さんの家に泊まり込むようになります。倒れたときに何かを見たという話から、にわかに怪談話が持ち上がり、怖がる大田さんのためにしばらく夜も一緒にいることになったのです。その怪談は、跡野さんの母親が着ていてともに行方不明になった、赤いベストが核になっています。父親が死ぬ一年ほど前に見たという母親(失踪したのは十年前のことですが、この時はもちろん失踪後です)が着ていたのが、赤いベストだったからです。はからずも噂は広がり、近隣の人びとに恐怖が伝搬します。

そんな話の展開より感心させられたのは、跡野さんが大田さんの家に上がったときの描写です。

ここ最近散らかったというよりは、その堆積の仕方からして夫婦でこの家で暮らしている頃からこの姿なのだろう、調味料の入ったトレーは油や調味料が伝いこぼれて、テーブルを覆う透明なビニールマットとの隙間に付着して固まっているように見える。毛羽だって毛玉のところどころ飛び出したクッションに腰を下ろし、すんと鼻から息を吸い込むと醤油のようなほこりのような、他人の家特有の嗅ぎ慣れない不快な匂いがした。

(同)

こうした日常誰もが感じていながらなかなか言語化されない経験を細やかにあざやかに(「すんと」という形容詞もいいです)表現できるのは、この作者のすぐれた資質だと思います。

さて幽霊話はどうでもいいようなものですが、肝心なのは跡野さんという主人公であり語り手である人物の内面表現です。それは彼女を訪れたソーシャルワーカーらしい女性にたいして失踪したじぶんの母親のことを語る場面にあらわれます。彼女は母親にたいする複雑な思いを隠さずに語ります。

母の健脚が疎ましかったこと、目が離せないからどうせなら足も弱って仕舞えばいいと思ったこと、母を大事に思うほどかつてそうされなかったことを思い出して苛立ったこと、一つ一つ女の前に石を置くように私の罪を曝け出した。女は静かな共感の姿勢を崩さず、伏し目がちに頷いていた。どこまで女が受け入れるのかを試すように、事実ではない悪意も口にした。本当はいなくなればいいと思っていた。見つかったら責められるから、見つからなければいいと思っていた。女の中に作り上げた私を醜く塗り固めていく。女の中の私が醜くなれば醜くなるほど自由に振る舞うことができた。そのうちどこまでが本当なのだか、嘘がどこまで膨らんでいるのだかわからなくなり、しかしそれすらも構わなかった。それは一年前に農協で買った名前のわからない多肉植物が、勝手に土の上で増えていったことに似ていた。鉢に落ちた葉から、はちきれそうな花びら状の小さな葉が生まれ、それを繰り返して小さな子供たちが土一面に広がっていく。

(同)

「女」とは彼女の話を聞いているソーシャルワーカーです。しかし彼女の行為は、たとえばキリスト教でいう告解とはまったく性格が異なることは言うまでもないでしょう。「女の中に作り上げた私を醜く塗り固めていく。女の中の私が醜くなれば醜くなるほど自由に振る舞うことができた」というとき、私はソーシャルワーカーに向かって、ソーシャルワーカーにとっての(嘘つきという)私のイメージを意味すると同時に、「女」という私自身のことを意味するのです。私の中の「女」じゃありません。私の中の「女」を意識するという話だったら、ありふれているでしょう。そうでなく「女の中に作り上げた私」です。それは「醜くなれば醜くなるほど自由に振る舞うことができた」。あたかも多肉植物が落とした葉から「はちきれそうな花びら状の小さな葉が生まれ、それを繰り返して小さな子供たちが土一面に広がっていく」ように、それは増殖していく。

「女」という葉肉の中で育て上げてきたつもりでいた私の生を食い破るような、本当と嘘、現実と虚構などという被膜のような境界など平然と無化して広がる「女」の本質力、それを内側から表現しようとするところにこの作家の持ち味があるのです。この作品を一種のホラー小説として読むひとはすくなくないでしょう。たしかにそうも読めますけど、その芯部はここにあることを、忘れてはなりません。

幽霊を追い払ったり、その結果コミュニティの中で一躍ヒロインになったり、失踪した母の姿を求めて山へ入って散々な目にあってみたり、亡くなった弟の家で見つけた赤いベストを着て帰ったところを見咎められたのがきっかけで村八分にされたり、パン工場に潜り込んで清掃員と間違えられそのままなり代わったりと、エピソードは続き、ストーリーテラーとしてより文章力そのものでラストまで読ませますが、何だか途中で違和感をおぼえてしまいました。

主人公は推定年齢七〇代半ばの老女です。なのに彼女には「老人」を感じないんです。いやもちろん、老いてなお若々しく溌溂としたおじいちゃんおばあちゃんは、世の中どこにだっています。そうではなくて、「だてに齢を重ねてきたわけではない」老人にしかない存在感がないのです。主人公が老人である必要だってないでしょう。

どうしてそう感じるのでしょうか。それは主人公の内面が作者の内面の延長であり分身だからです。作者にとってほんとうの他者ではないからです。

くり返しますが、作家は他者たちが自ずから語り出すのを、会話をはじめるのをじっと耳を澄ませて待っていなくてはならない。もちろんそれができなくても、じぶんの中にあるものだけで小説は書けてしまいます。しかしそれだけでは、読者を圧倒させることはけっしてできないでしょう。

ついでに言わせて下さい。筆者がこうして語っているていどのことを、選考委員の人たちはなぜ指摘すらできないのか。いったいかれらは何を読み、何を評価しているのでしょうか。こんな有様では若い作家は育ちませんよ。

萩野篤人

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■