宋(ソン)美雨(メイユー)は民主派雑誌を刊行する両親に育てられた。祖国の民主化に貢献するため民主派のサラブレッドとして日本に留学するはずだった。しかし母親は美雨を空港ではなく高い壁に囲まれた学校に連れていった。そこには美雨と同じ顔をしたクローン少女たちがいた。両親は当局のスパイだったのか、クローンスクールを運営する当局の目的は何か。人間の個性と自由を問いかける問題作!

宋(ソン)美雨(メイユー)は民主派雑誌を刊行する両親に育てられた。祖国の民主化に貢献するため民主派のサラブレッドとして日本に留学するはずだった。しかし母親は美雨を空港ではなく高い壁に囲まれた学校に連れていった。そこには美雨と同じ顔をしたクローン少女たちがいた。両親は当局のスパイだったのか、クローンスクールを運営する当局の目的は何か。人間の個性と自由を問いかける問題作!

by 金魚屋編集部

6

殴り合うことが好きだ。互いの闘争心にどれだけの差があるのか、嫌でも気づかされることになるからだ。向き合えば大概のことはわかる。瞳の奥に何が焚かれているのかを探り当てれば、経験や生き方がおのずと見えてくる。

生まれ故郷の農村地帯で、どんなことをされ、何を思い、どう生き抜いてきたのか。そのすべてを細胞単位で記憶している。だからこそ、向き合う相手の正体を見極める力も培われたのだと思う。そう望んだわけではなかったが。

87と改名されたあの日、尚真はみずからに誓った。どんな名前を強要されても、自分を歪めるような真似はしないと。

このままでいい。過去を忘れたいとは思わない。だからといって過去に縋りつこうとしているわけでもない。そんなことをするのは過去を「良日」と思っている連中だけだ。

C班は特別な扱いを受けている。それに値すると判断されたが、教師が期待したほど伸びなかった者もいる。こんなはずではなかったという思いが抜けないのだろう。そういうやつらが過去を必要以上に評価し、惨めにも縋りつくのだ。自滅すると思っていたが的中した。首を吊ったクラスメイトに触発され、数日後にもうひとり死んだ。医務室組は三人。一番長くこもっている64が跡を追わないのは意外だった。死ぬ度胸もないのだろう。

過去は都合よく縋りつくためにあるのではない。みずからの手で打ち消すために残しておくものなのだ。それに気づかなければ同じ場所を回りながら苦しむ羽目になる。

尚真は95を投げ飛ばした。回復する時間はもちろん、立ち上がるタイミングさえ与えなかった。そのまま寝技に入るつもりだったからだ。

95が悶絶しているあいだに腕を取り、背後に回していく。彼女は無意識的に抵抗しているに過ぎなかった。闘争心の強弱はこんな決定的な場面でこそ露出する。半年間で習える技は想像以上に多く、周の手解きの上手さも手伝い、生徒の技能は格段に上がった。しかし、闘争心を跳躍させる方法論はない。すべては幼い頃の環境で決まる。暗闇に包みこまれる夜だからこそ、目を見開いて起きていなければならない。棘のように気を張り詰め、身構えていなければならない。そんな毎日が闘争心を育み、刃のように磨き上げるのだ。

仕留めようと腕を捻じったときだ。周が短く笛を吹いた。思わず「おい」と声を漏らした。組手をはじめてまだ三分だ。減点されるミスもなかった。

ポイントを獲得できる力には恵まれている。しかし、マイナスを告げられる回数も多かった。ホームラン王であり三振王でもある。打率が低いのは当たり前で、トップ5には食いこんだものの、いつボーダーライン組に転落するかわからない。打てば飛距離が出るのは、一発逆転という水物に頼った生徒だということだ。一方、95は平均打率が高く、尚真が意識しなければならないレベルまで台頭してきた。周の授業は肉薄する95に決定的な差を与える意味で重要だった。このカリキュラムがある限り逆転は許さない。

「参った」の意思表示はない。失神していない。制限時間も過ぎていない。笛はほかの生徒に向けられたのだろう。尚真は極めにかかった。

周がより強く笛を吹いた。尚真に顔を近づけ、太い腕を割りこませようとした。

「なんだよ、止めるタイミングじゃないだろうが」

マイナスポイントが積算される音が聞こえてきた。しかし、さっき極めていれば、この減点を笑えるほどの得点が加算されていた。

「いまのは聞かなかったことにしてやる」

周が珍しく手を貸した。引き抜かれる根菜のように、体がふわりと浮き上がった。

刹那、どよめきが起こった。仕事? 周は「仕事」と口にしたのか。

「とっとと着替えてこい」

自薦が通った。C班の初仕事は、外組トップの尚真に与えられることになった。

運転手は、副担任をサポートする田という女性職員だ。生徒との連絡役も兼ねている。

濁流にかかる大橋を抜けると、市街地の八合目にある部落が見えてきた。土壁の家が多く、ビニールシートと縄だけでつくられた小屋もある。洗濯物に囲まれているところを見れば物置ではないのだろう。どれも場所を競うようにして並んでいた。同伴した培養組は19だ。彼女の頭のなかを覗いてみたかった。あの建物を見てどう感じているのか。生まれてすぐに教化され、それなりの施設で育てられたのなら、土間で寝たことはないはずだ。ネズミは野良犬より狂暴で、ムカデが何より狡猾な生き物だと感じた経験もないだろう。やつらは人の寝息を聞きつけ、油断しているか否かを判別できるのだ。尚真が育ったのは、地方政府の役人さえ安易に近づこうとしない少数民族の村だった。

車が向かったのは、高層ビルの手前にあるパーキングだ。

「あそこから逃げたのよ」と田が斜め上を指した。数あるビルのなかでもより瀟洒だ。全面ガラス張りの表玄関のせいだろう。ドアマンが恭しく頭を下げ、ここから先は別世界だという顔で案内している。横づけされるのは高級外車ばかりだ。練習に参加した22が口走るまで、それが日本車だということさえ知らなかった。彼女は異常なほど日本贔屓だ。しかし、彼女が言うように、日本は本当に恵まれた自由の国なのか。そうは思えなかった。どこに存在しようが、そこに人が住んでいる限り地獄と変わらないはずだ。

「逃亡から一時間ほどね」

今回のターゲットはB班の生徒である。班分けするまえは尚真の家来で、64に近い場所にいた少女だった。仕事をしている最中に逃げ出したらしい。

「探すにはちょうどいい頃合いだわ」

受信機が手渡された。画面には市街地を簡略化した地図が表示され、西に点滅する箇所があった。逃亡者の現在位置だ。生徒は一文無し。電車やバス、タクシーさえも使えない。考えられるのはヒッチハイクだけだが五キロ圏内に留まっている。車を捉まえることができなかったのだろう。ならば消耗しているはずだ。確かに、いい頃合いだった。

追われることを承知で逃亡した。焦りや不安が顔に出ている。そんな少女を乗せるドライバーは稀だろう。トラブルを抱えていると思われるか、カネ欲しさに誘っていると疑われるのがオチではないか。それでも拾うとするのは邪な考えを持つ者だけだ。

足元を見られ、罠にかかる。隙だらけの少女なら充分に可能性があった。点滅の不動は、なんらかの事件に巻きこまれたということを示しているのではないか。

「逃げ切れないと思ったから? そう考えてるなら勝ち目は薄いわ」

尚真の心を読んだように田が否定した。

「ハンターを返り討ちにできれば、逃走できるチャンスが広がる。だから、体力の消耗を抑えてるのよ」

ネタ晴らしをするように得意げだ。

「その世代の初仕事は、これからの使命を占う重要な意味を持つ。よーく考えて行動することね」

「第一、第二世代で取り逃がしたことは」

「ないわ。一度もね。タイムオーバーしたとしても絶対に捕縛してきたからよ」

捕縛できなければさらに減点されるからだ。

「耳から発信機を取り出す可能性は」

なるほど、と田が頷いた。

「点滅が動かなくなってそれほど時間は経っていない。『手術』の最中かもね」

ほら、急がないと。田の目が悪戯に微笑んだ。

大幅な減点が口を開けて待つ。すぐそこまで迫っている。

初仕事を与えられたという喜びは、朝陽に睨まれた霜のように消えてしまった。

車から降りると、19が歩み寄ってきた。珍しいこともあるものだ。培養組同士でさえ話す場面をほとんど見たことがなかった。互いに無関心で、干渉もせず、やるべきことを淡々とこなすことだけを美徳にしている連中だ。頭にあるのは卒業後に与えられる使命だけなのかもしれない。与えられることに疑いを持っていない証拠だろう。

彼女たちを見ていると、22の分身に思えてくる。容貌が重なるせいもあるが、口数が少なく、表情に乏しく、腹の底を見せなかったからだ。誰かと交わろうとしない点で、22は培養組以上だったが。

22が飾ることに興味を示さないのはいまはじまったことではない。変化したのは彼女の周囲だ。尚真を含め、ほかの生徒も熱を失ったように外見に拘らなくなった。配給部には容貌を変えられる一式が揃っているが、以前ほど通い詰めることはない。訓練がはじまり、明確なランク付けがなされた。それからだ。飾ることへの執着が薄れていったのは。培養組が現れる直前まで好んでいた姿が固定化され、いまでは互いの名刺代わりだ。

「やるなら迅速に」

話しかけられたのは初めてだった。しかも提案したいという。

「挟み撃ちにしましょう」

組みこまれたAIが喋らせている。そんな口の動きだ。

「わたしが裏から回りこむから」

モニターを出し、迂回ルートを指した。

田は、逃亡者が迎え撃つつもりだと言った。しかし相手が尚真だと知れば歯向かってくるだろうか。かつて尚真は、彼女が二度と抵抗できないような力を見せつけた。だからこそ暫定女王チームに入り、模範的な従順さを貫いた。A・B班の生徒はハンターが二名だと教わっている。尚真ではなくパートナーと戦うことを選択するのではないか。

この仕事の特質に関わる大ごとだ。時間内に捕縛できれば、尚真と19に高得点が加算される。このあとに続く自薦者にプレッシャーを与えられる。ただ、尚真と19に同じポイントが入るわけではない。実際の捕縛者へより大きく加点される。

正面から現れた尚真との格闘を避け、培養組に挑もうとする。ならば、背後に回っていた19が直接の捕縛者になるということだ。19により高い点数が入れば、尚真との差はますます開く。より上位へ食いこむことは難しくなる。みすみすそれを許す作戦だった。

こちらが背後に回り、19と対峙している逃亡者に近づく必要がある。

そもそもハンターを迎え撃つという考えに陥るのは、A・B班の生徒が周直伝の訓練を覗き見たことがないからだ。C班のレベルを知らないということに尽きる。まして19の実力は折り紙つきで、格闘すればひとたまりもない。19に挑みかかるまえに、背後から取り押さる必要がある。彼らが格闘してしまえば、こちらが捕縛できるチャンスはない。尚真が迂回ルートを行くとしても、19との距離感が重要になる。19のほうがターゲットに近い、という状態を維持されては困るのだ。

「オレが裏に回る。表から追いこめ」

裏読みされるおそれはないか。尚真は汗を飲む思いで言った。拒む理由は、と問われたらどう返せばいいか。答えを出せずにいた。

「べつに構わないけど」

あっさり認めた。しかし言い方が気になる。けど、なんだ。

「あなた裏道に詳しくないでしょ」

尚真の鼻先を指し、顔を近づけてくる。

「ここで演習したことある?」

外組のなかでも予行練習の回数は断トツだ。が、ここは初めての街である。

19は外組の入校前に来たという。しかも複数回の経験を持っていた。

「わたしのほうが土地勘はあるの」

地図を渡されてから何度もルートを確認したが、指摘されるまで裏道に気づけなかった。

「わかるわよね。仕事は効率よくやらないといけないのよ」

捕縛するだけで好成績は望めない。タイムリミットがある。19は明確に指摘したのだ。尚真のほうが足手まといになる可能性が高い、と。

「ちゃんとやってもらわないと、こっちも困る」

異例づくめだった。鉄仮面が感情を灯している。タイムリミットを意識した途端に変わった。目元には苛立ちや憤りさえあった。培養組ならトップ5に入ることは目標でもなんでもない。問題はベストになれるかどうかだ。首席で卒業し、相応の使命を与えられること。それは同じ容貌で生きる彼女たちが感じ取れる唯一の誉れに違いなかった。つまり、なんとしても4の牙城を打ち崩さなければならない。

4を絶対王者の座に就かせてしまったのは尚真だ。

あなたが足を引っ張れば、王朝は続くことになる。4を強靭にした張本人としての責任があるでしょう? 19の眼差しが捲し立てていた。

自分が裏道を行く。ターゲットの背後から回る。そう口にしておきながら、明確な理由を告げられずにいる。理路整然とした19を論破できる言葉が見つからなかった。

狩りがはじまった。

田は車で待機し、薄ら笑いを浮かべている。平素から生意気な物言いで挑みかかり、マイナスポイントの積算を恐れない。その87がどんな仕事ぶりを披露するのか。事実、培養組を毛嫌いしているだけでは半歩も進めない状況だ。お手並み拝見という顔である。

尚真はモニターを手に本通りへ入った。駅周辺からアーケードは続いていたが、その色彩に差があった。破損部分も目立ちはじめ、シャッターを下ろした店のほうが多くなった。

開発が進んでいるエリアでは、瑞々しい食材を扱う飲食店が軒を連ね、観光客で賑わっていた。着こなしのセンスは見惚れるほどだ。あまりに縁遠く、嫉妬心さえ起らない。

ここは違う。薄汚れた街並みに入ると細胞が騒ぎはじめた。裸の子供。裸の酔っぱらい。裸同然の娼婦。喧嘩。立小便。物乞い。板塀で仕切られた部落に近づくにつれ、貧困のレベルが加速する。尚真は饐えたにおいを貪るように吸った。あれだけ嫌悪した村を懐かしむ自分がいる。校長が話していた。使命を与えられても、クローンは日陰で生きなければならないと。自分のような者こそが卒業生に相応しいのだ。

19が走る裏通りは、大橋から二百メートルほど離れた陸橋付近が終点となる。陸橋の入り口を右に曲がれば、ターゲットが隠れている建物が見えてくるはずだ。表裏、どちらを行っても距離的には同じだが、本当に表通りかと疑いたくなるほど路面の状態が悪い。自分には有利だ。山野と渓谷で磨いた足である。悪路ほど力を発揮する。しかも、村で暮らしていたときとは違い、今日は靴を履いているのだ。

目的地が迫ってきた。この一角を出ればすぐだ。モニターの点滅は沈滞したままだ。狩人が現れるのを待ち、息を潜めているかのようだった。

尚真はホルダーつきのベストを身に着け、ゴム弾を装填した銃を忍ばせている。顔面だけは狙うなと厳命されていて、生け捕りにできなければこの仕事は失敗したことになる。

やはりターゲットの背後に回るのが優位だ。ならば先に19を到着させればいい。ターゲットは追い詰められている。アンテナを尖らせ、細やかな気配さえ探知できるだろう。先に到着した19に気づけば、こちらが背後に回れる。どちらがターゲットの正面を担当するのかは、どちらの道を選んだのかで決まるのではない。到着順だ。ふたりの格闘がはじまる寸前に取り押さえる。それしかない。

幸い、C班の生徒には発信機がつけられていない。19の現在地が尚真にわからないように、向こうも同じ状態だ。タイムリミットを念頭に置いて移動するなら、全力疾走が暗黙の了解だった。尚真は足を緩めた。この先が目的の建物だ。すでに外壁は確認できていた。民族紛争の地を思わせるように朽ちている。どこも似たような建物ばかりだったが。

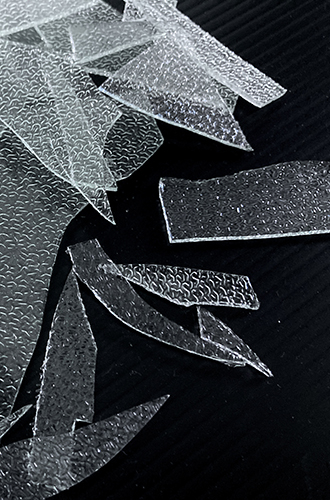

猫の足で近づいていった。19は到着しているはずだ。点滅は建物の一階にある。中央付近だ。飲食店や宿泊所を示す看板はあったが、営業していないことはあきらかだ。まともな窓ガラスはない。枠の一部に牙のような破片が残っているだけだ。エントランスのドアは外され、裏口まで見通せた。内部に物が置かれていなかったからだ。盗まれたのだろう。人が入りこんでいる可能性はある。二階の天井に焦げ跡が見えた。暖をとったのだ。いまも籠っているのかは不明だが、ターゲットが立ち寄ろうと決めたのであれば、無人を確認してのことだ。そうでなければ、仮初の居場所に選んだとしても、ここは危険すぎる。腕に自信のある尚真でさえ感じていたことだ。全力で走っていたのは、もちろんタイムリミットを考えてのことだった。それを抜きにしても、懸命に走らなければならなかった。胸をはだけた男たちが、蘇った死人のように徘徊している。こんな廃墟に警察の目は届かない。イコール、入りこんだ者が悪いということだ。尚真たちは性欲の捌け口を提供しにきたようなものだった。捕まったが最後、あらゆる年代の男たちに使い回される。叫び声を聞いた女たちは、むしろ喜んで「事件」を隠そうと協力し合うだろう。毎晩のように求めてくる亭主から、今日だけは解放されるのだから。

尚真は辺りを窺った。自分を舐め回すような視線はないか。密談する声はないか。歩み寄る影はないか。アンテナを高く伸ばさなくても感じ取れた。じっとしている余裕はなかった。目のまえにある、いまにも崩れ落ちそうな建物に連れこまれるかもしれない。ターゲット共々、彼らの餌食になることも考えられた。

19の気配はない。裏口を覗き見ても、隠れそうな場所にはいなかった。

到着している時間だというのに。

タイムリミットが迫っていた。超過すれば元も子もない。ベストを目指す19にとって痛撃だ。しかし、到着した様子がない。

こちらが背後を狙っていると気づいた。現場に到着したほうが先手になり、捕縛では後手になると感づいた。そうでなければ、こんなに遅いはずがない。

高得点を得るという計画から、尚真には捕縛させない方針に切り替えたのだろう。ふたりともトップ5に入っているが、現段階で上位は19だ。尚真が捕縛できなければふたりの「上下関係」は変動しない。このままタイムアップする。それは、19がいまのポジションを確保するために欠かせない選択だった。

先に到着し、なおかつ捕縛で後手にならないためにはどうすればいいか。

ターゲットを「瞬殺」することだ。19に機会を与えないよう、向かい合った瞬間に勝負を決めるしかない。

限界だ。尚真は廃墟に足を踏み入れた。刹那、頬のあたりに視線を感じた。横目で確かめると、影が近づいてくるのが見えた。実体が視界の端に入ったと感じたときだった。考えるより先に体が動いた。悲鳴が聞こえた。命中したようだ。しかし、破壊された窓から注ぐ光は、ビルの中央まで届かない。ターゲットはあっという間に闇のなかに溶けてしまった。モニターの点滅は少しずつ移動し、やがて止まった。待ち構え、反撃の機会を窺っているのだろう。

尚真はエントランスを抜けた。点滅まで十メートル。それにしても動きがない。発信器を取り出したのか。切り落とされた耳たぶを見つけるのではないかと思ったそのとき、空気が震え、絶叫が木霊した。ゴム弾に痛めつけられたときよりも甲高かった。瓦礫の陰にターゲットがいた。ガラスの破片を手にしている。取り出そうとしたのだ。耳から肩にかけて真っ赤に染まっていた。しかし、尚真の興味を引いたのは、ターゲットが着飾っていたことだった。さらに言えば、それが無残な姿に変わっていたことだ。ドレスのスリットは破かれ、胸のボタンも残っていない。どう転んだのか想像できないほど汚れていた。

B班の仕事。そういうことか。

「あなたにはわからないわ。わたしたちが何をされるのか」

ターゲットが絶え絶えの息で言った。

「そりゃね、訊いちゃいけないことになってるし」

「どこの誰だかわからない、変態の相手をさせられるのよ」

「でも、金持ちなんだろ。あんな場所で女を買うんだ。清潔で、病気も持ってないはずだ」

わからないの、という顔でガラスを突き出してくる。

「あいつが何をしようとしたと思う。わたしが部屋に入るなり、自分のアレを出して、口に突っこんできて」

「で?」

「そのまま出したのよ」

「そういうもんだ、男ってのは」

「違う! おしっこしたの、口のなかに。信じられる?」

そこまで話すと嘔吐してしまった。胃のなかは空で、咳きこむだけだったが。

「言うことを聞かないとわかると殴りかかってきた。お腹も蹴られた。動けないようにして、無理矢理やろうとした」

「そりゃ、言うことを聞かねえからだろ」

バカバカしい。尚真は唾を吐きたくなった。

「言うことを聞けば、飲むくらいで済んだ。セックスに興味がない連中だろうからな」

足を開かなくて済むなら痛くもなんともない。小便なんて、あとで吐き出せばいい。

「その程度で喚くな」尚真は銃を構えた。「オレの親が何をしたか見せてやりたいね」

育てられたのは、広大な三角州のなかにある小さな村だ。河岸工事とは無縁の川で、季節を問わず簡単に氾濫した。畑は決まって水浸しになった。根腐れを起こせば収穫は望めない。果樹栽培にも手をつけたが、体に害が出るほどの強い農薬しか買えなかった。良薬は高くて手が出ないからだ。街の業者に売りつけられたソーラーパネルのおかげで電気は賄えたものの、水道はなかった。河口まで行って汲んでくるか、井戸に頼るしかない。川へ繋がる水路から汲めば足りるはずだが、そこは汚物を流すためのものと決まっていた。

村から街までは百キロ以上もあり、車を持っている村民はいなかった。中古車を買った者はいたが、粗悪品を掴まされた。雨に打たれた翌日には動かなくなった。まともな車を買う余裕があれば、まずは農機具を買わなければならない。それさえ手に入れられない村民がほとんどで、痩せこけた牛馬を屠らずに働かせるしかなかった。食うだけで使い物にならない年寄りや、手がかかる幼子よりも大切に扱われた。

ただ子供には特別な価値があった。時間が経てば、おのずと備わるようになる。男の子は宝として扱われた。跡継ぎなり、親の面倒をみてくれるからだ。だからこそ息子の誕生を夢見て励み続けるのだ。第一子を設けても、それが娘なら同じだ。再び子作りに専念するようになる。国が打ち立てた計画生育政策の正体は、戸籍に載せられる人数に制限を設けるというザル法だ。何人を産んでも、戸籍にひとりしか記載しなければクリアできた。だから、娘たちのなかには存在しない子供として生きる者も少なくなかった。戸籍がないから国民として認められていない。学校や病院にさえ行けない。それでも、なかには男の子以上に珍重される者が現れる。

村の男を慰めるものといえば自家製の臭い酒しかなかった。しかし、磨けば光るような娘が生まれた家では事情が違った。女を失った妻に乗るよりずっといい。尚真の父親もそんな卑劣漢だった。

李家には、尚真とひとつ違いの兄がいる。彼を取り上げた産婆から、あまりの出血で母親が危篤状態に陥ったという話を聞いたことがあった。それが影響していたのかもしれない。彼女は体が弱かった。農繁期の疲れが溜まると、炊事をこなすのも難しくなった。朝から晩まで横になって過ごすことも多かった。

李家では長男を儲けていながら、それでも女の子を預かった。尚真と名づけられ、戸籍上は存在しない長女として育てられていく。周囲の家は、家族計画に失敗した愚かな夫婦だと見られていた。産婆の口から、おかしい、と伝わらなかったのは、尚真を連れてきた者が口止めしたのだろう。李家の家計ではそうするだけのカネを払えない。

無作為に選ばれた農民から、担当者は李家が相応しいと判断した。クローン計画を伝えられた父は、嬉々として受け入れたはずだ。妻の代わりになって余りある逸材が天から降ってきたのだから。

尚真が十歳を迎えた夜、企ては実行された。不快を感じて目を覚ますと、両手足が繋がれていることに気づいた。黒い巨体がそばにいた。においで父だと気づいた。助けを求めても祖母たちは起きなかった。母は兄を胸元に引き寄せ、父が果てるまで身じろぎもしなかった。父が酔うたびに同じ夜が訪れた。父が酒を飲まない日はなかった。

事態は李家のなかで収まらなかった。尚真が利発で美しかったからだ。兄を泣かすほど気が強く、ほかの男子にも喧嘩で負けたことはない。が、恵まれた容貌は隠しようがなかった。泥で拵えたような娘たちとは輝きが違った。村の男たちも注目しはじめた。父は彼らに貸すようになった。その直前に自分の相手をさせることだけは忘れなかったが。

カネがない者は、なけなしの収穫物を置いていった。枯れ枝のような年寄りを相手にすることもあった。みな臭かった。村そのものが腐った根のようだった。

「言ってもわからないよな、おまえには」

とっとと工場へ行け。尚真は鎖骨に狙いをつけた。この甘ったれ、と呟きながら。

ターゲットが瓦礫を盾にしようと身を屈めた。

遅かった。慌てて撃ったために、外壁に向かってゴム弾が跳ね返っていた。

話を聞くだけ余計だった。見つけるなり撃つべきだった。

尚真は瓦礫の横っ腹に回りこんだ。が、相手はそれを読んでいた。転がるように裏口へと逃げていく。まずい。19がどこかで狙いを定めているはずだ。

本能が撃てと命じている。しかし、二度も外せばさらに減点される。

足で負けるはずはない。追いつき、捕らえ、報告する。制限時間までギリギリだが、19の邪魔さえ入らなければ完遂できる。

ターゲットが裏口を出た。距離は七メートル。追いつける。

19は。祈るような気持ちで裏通りへ向かった。ターゲットが足をもつらせ、転倒するのが見えた。もうすぐ手が届く。

尚真は、近づいてくる男たちに向けて二発目を撃っていた。効果があったのは数秒だけだった。実弾ではないと気づくや、アルコールに浸っていた目が変わった。周辺に転がっている木片を盾にして距離を詰めてくる。三発目を撃っても、退散するどころかますます昂っていた。銃声に怯えたのはターゲットのほうだった。転んでは起き上がり、また転倒した。19は現れない。到着している気配すら感じられなかった。

まさかという思いがこめかみを貫いた。

連中に襲われた。とっくに使い回され、虫の息なのか。

尚真はターゲットに追いついた。難なく関節を極め、捕縛には成功した。田に報告しようとモニターを取り出した直後、獣たちが笑いながら飛びかかってきた。

(第06回 了)

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

*『クローンスクール』は毎月15日にアップされます。

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■