妻が妊娠した。夫の方には、男の方にはさしたる驚きも感慨もない。ただ人生の重大事であり岐路にさしかかっているのも確か。さて、男はどうすればいいのか? どう振る舞えばいいのか、自分は変化のない日常をどう続ければいいのか? ・・・。辻原登奨励小説賞受賞作家寅間心閑の連載小説第5弾!。

妻が妊娠した。夫の方には、男の方にはさしたる驚きも感慨もない。ただ人生の重大事であり岐路にさしかかっているのも確か。さて、男はどうすればいいのか? どう振る舞えばいいのか、自分は変化のない日常をどう続ければいいのか? ・・・。辻原登奨励小説賞受賞作家寅間心閑の連載小説第5弾!。

by 金魚屋編集部

妊娠十ヶ月目(三十六週〇日~三十九週六日目)

京都からの帰り道、俺は新幹線の中でずっと目を閉じていた。何となく静かそうだからグリーン車にしたが、実際その予想は当たっていたけれど、本当は少しうるさいくらいの方が良かったかもしれない。確認したわけではないけれど、きっと俺の目は腫れている。やはりどこかでサングラスを買うべきだった。黒いネクタイこそしていないが、上下とも黒のスーツ。こんな顔をしていたら、墓参りではなく葬式の帰りに見えるだろう。

六年前、俺と別れた直後にコケモモは生まれ育った京都へ戻っていた。今は実家近くのマンションに住んでいるという。つまりツヨシは京都で一生を過ごしたわけだ。俺はたった一度、高校の修学旅行で一泊しただけ。訪れるのはこれが二度目になる。

本当は先月、電話で真実を打ち明けられた翌日にでも来たかったが、まだ納骨が済んでいないというので、今日になってしまった。あの夜コケモモはツヨシの骨壺を目の前に置いて、俺と電話で話していたらしい。

あれから毎日、色々と考えていた。もう手遅れだと分かっているけど、考えずにはいられなかった。実は「手遅れ」という言葉も間違っているような気がする。もしやり直すことができるなら、俺はマキやお腹の子を「なかったこと」と打ち棄てて、過去に戻りコケモモとの生活を選ぶのだろうか?

現実離れした問いかけだが、その答えを出すには俺の頭と心をフル稼働させなければならず、実際はそうすればそうするほど分からなくなっていった。

唯一分かったのは、やはり父親という立場になるのはとても簡単ということ。避妊具を着用しなければ、いわゆる生物学上の父親にはなれる、いや、なってしまうことを、結局俺自身が証明してしまった。そしてもうひとつ、そんな名ばかりの状態には、父親としての能力が何ひとつ備わっていないことも、同時に導き出してしまった。

お墓の場所は京都駅からタクシーで十四、五分。俺でも知っているような有名なお寺にあった。

少し緊張しながら中へと入る。モミジはまだ色づいていなかった。ふとサクラちゃんのことを思い出す。紅葉の時期が十一月以降と知ったのは、箱根のことを調べている時だった。懐かしいような気もするが、まだ一ヶ月も経っていない。

途中、売店で花と線香を買い求めた。お寺の敷地だけでなく墓地もとても広い。コケモモから「きっとたどり着かないだろうから、とにかく電話して」と言われた意味がよく分かる。

「もしもし」

「どう? 広いところでしょう?」

「うん、予想以上だ」

「あの、わざわざ来てくれてありがとう」

当たり前だろ、とは言えなかった。さすがにそこまで鈍くはない。もごもごと言葉を濁すと、受話器の向こうで微笑む気配があった。あいつの顔が浮かびそうだったが、別にいいやと放っておく。今こうして話している顔は、俺の記憶に埋もれている顔と全然違うはずだ。

あいつの指示通りに二、三分歩くとお墓の前に着いた。平日の午後三時、他に墓参りをしているのは二、三組。コケモモの家の墓は素人目でも分かるほど立派で、改めてあいつの実家が病院だったことを思い出す。付き合っている頃も尋ねたことはないが、ずいぶん大きな病院なのかもしれない。

墓前に花を手向ける。電話をしたまま、というのもおかしいので「帰る時にまたかけるから」と一度切った。線香に火を点けた後、ゆっくりと手を合わせる。ただ頭の中には何も浮かんでいない。ツヨシの顔をコケモモは見せてくれなかった。もちろん頼んでみた。だけど叶わなかったのだ。

「知らない方がいいよ」

「いや、でも……」

「この先、子どもが産まれた時に、辛くなるだけだから」

「……」

「っていうのは嘘。見せたくないだけ。私が育てたんだから、それくらいは許してよ」

反論などあるはずもなかった。何も知らなかったし、知ろうともしなかった俺にこの子の顔を知る権利などない。だから頭に何も浮かばないまま、ツヨシに手を合わせ続けた。唯一知っているお経らしい言葉、ハンニャーハーラーミッターシンキョーと口の中で何度も繰り返す。多分、間違ってはいないだろう。本当に俺は何も知らない。

ショーニガン、と電話で言われた時もそうだ。恥ずかしながら何のことか分からなかった。子どものガンよ、と言われてやっと「小児ガン」という字が浮かぶ。そんな調子だったから、先月のコケモモとの電話はとても長くなった。

あいつが話してくれたのは、ツヨシが亡くなるまでの二年間の話だ。何も頭に浮かばない俺は、その話を思い出しながら手を合わせ続けるしかない。

「人相があまりよろしくないんですわ」

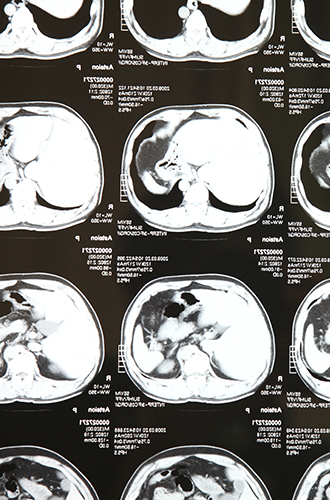

初老の医師にそう言われた時、その穏やかな表情、そして口調から何の話なのかコケモモは分からなかった。

それがツヨシの体内に見つかった腫瘍についての所見であること、「人相が悪い」とはこの先ガンに転移する可能性が高いという意味であることを理解し、コケモモは思わず腰を浮かせて「いやだ」と口走った。目の前が真っ暗になったのはその直後だ。ツヨシは四歳の誕生日を迎えたばかり。でも、そこはスタート地点にすぎない。本当に辛かったのは、真っ暗になった目の前を進み始めてからだった。

「本当にさ、何もスムーズにいかないんだよ」

まるで昨日の出来事を話すように、コケモモは電話口で声を荒らげた。その苛立ちを聞きながら、あいつにとっては昨日どころか、今現在も続いていることなのだと思い知る。

診断の結果は何度も変わり、段々とコケモモは医師や病院に不信感を抱くようになった。ツヨシのような場合、診断がなかなか確定しないことは珍しくないと説明を受け、本やインターネットから得た情報にもそう記してあったらしいが、それでもあいつの苛立ちは理解できる。

「私、病院の娘なのにね」

「入院していたのって……」

「いや、うちじゃない。うちには小児科ないし」

そうか、と気付く。家が病院だからといって、何でも診てもらえるわけではないのか――。それすらも俺は分かっていない。

コケモモが一番悲しいのは、ツヨシに抗がん剤が投与される時だった。まず表情が変わる。感情が徐々に消えて無表情になった後、痛さやだるさを堪えるような不快な顔になる。そして一言も喋らなくなり、必ず何度かは嘔吐する。

そんな辛い思いをしながら投与した抗がん剤だが、体内に滞らないよう一日数回注射をして、尿を大量に出さなければいけない。少しでも良くなるため、そして生き延びるための治療だと理解はしている。だけどあまりにも辛そうなので、いっそ全てやめてしまった方がツヨシの為ではないかと思ってしまう。その瞬間がコケモモは一番悲しかった。

「この子、このまま生きてた方が不幸かもなんて、そんなこと考えた時点で母親失格でしょ?」

中絶したと思い込んでいた俺に、かける言葉などあるはずもない。父親失格、と名乗ることすらおこがましい。

「調子がいいと、外泊できるの。たまーにね。外泊っていっても自分の家に帰るだけなんだけど」

ツヨシと一緒に帰宅できるのは二日間ほど。とても短いが、その間だけは人目を気にしなくていいのが最高に嬉しい。人目? と尋ねた俺に「入院生活って、結構プライバシーがないのよ」とコケモモは教えてくれた。

例えば病院の無菌室には、ベッドを仕切るためのカーテンもない。レールの部分に埃が溜まるし、ツヨシの容態の急変にも気付きづらくなるから。なので、どうしても周囲を気にしてストレスが溜まるという。

その点、自分の家ならば何も気にすることはない。思う存分、親子だけの時間を満喫できる。ただ、医師の代わりを務めるのは母であるコケモモの役目。最も緊張するのは、ツヨシの腕から入れたカテーテルの管理だという。

「ゴム栓の消毒はまだいいんだけど、注射をしなきゃいけなくて。本当こわいんだ。失敗したらどうしようって」

正直なところ、その情景は想像できなかったが、失敗できないという緊張感は理解できた。コケモモは実家が病院だから何とかなりそうだが、そういう問題ではないのだろう。

話を聞きながら、あいつの親の立場を想像してみた。大学に入る為に上京した娘が、シングルマザーとなって帰ってきた時、その生まれてきた子どもに対する対応が微妙なものになってもおかしくはない。地元・京都でのコケモモの子育ては、想像以上に孤独なものだったのかもしれない――。

気が付けば二十分以上、手を合わせていた。長い、と一瞬でも思った自分が疎ましい。六年間も放っておいたくせに……。本当に申し訳なかった、とツヨシに深く頭を下げた後、再びコケモモへ電話をかける。

「あ、俺」

何と言っていいか分からず、当たり前のことが口をついて出た。でも「今、終わった」なんて言いたくはない。

「今日はわざわざ来てくれて、ありがとね」

今度は濁さずに「こちらこそ、本当にありがとう」と感謝を伝えられた。予想外の言葉だったのか、受話器の向こうでコケモモが言葉に詰まる。その微妙な沈黙は俺の方から破った。どうしても聞いておきたいことがある。

「あのさ」

「ん?」

「俺の……というか、父親のことはツヨシ君に何て言ってたんだ?」

ツヨシ君、と初めて口にした。そういえば漢字でどう書くかもまだ知らない。

「ああ、そのこと。聞きたい?」

「うん、出来れば」

「宇宙飛行士」

「え?」

「パパは宇宙飛行士だから、なかなか帰ってこれないってあの子には言ってた」

「……」

「ボクもね、たくさん勉強頑張って宇宙に行くんだって、あの子……」声が潤んできた。「よく空を見ながらね、パパまだ帰ってこないねって……」

コケモモの声を聞きながらお墓の前に戻り、もう一度ツヨシに頭を下げる。こんなのがパパでゴメン。さぞがっかりしてるんだろうな。

「本当はね、あの子のこと、絶対教えるもんかって思ってた。堕ろしたって勘違いしてるんだろうから、そのままでいいやって。堕ろしたってずっと思ってたんでしょ?」

「……ごめん」

「謝らないで。だからね、父親だなんて背負わなくていい」

「……ごめん」

「そんなに謝らないで! 結局頼ってたんだから」

「?」

「だからずっとメールを出してたし、あの子が亡くなった時も電話かけたの。だって……」

「……」

「可哀想じゃない。産まれたことも、生きていたことも、亡くなったこともパパに気付かれてないなんて、あの子が可哀想じゃない……」

内側で一気に膨れ上がって破裂したのは、きっと「後悔」だ。立っていられなくなって膝をついた。涙が溢れて止まらない。さっきからずっとしゃくり上げている。ありがとう、と泣きながらコケモモが言った。

「本当にありがとう。あの子、絶対喜んでる。だからそんなに泣かないで」

「……漢字、教えてくれないか?」

「え?」

「ツヨシって」

「ああ、強いって言う字。一文字で強」

「強い……」

「うん、強く育ってほしかったから。で、六年間だったけど、ちゃんと強く生きてくれた……。あんなに痛い治療、全部全部受けてくれて……。ね、あの子強かったんだよ?」

分かっている。ツヨシは本当に強い子だ。俺は、父親として誇りに思う。そしてコケモモも強い。本当に立派だ。弱くてダメなのは俺だけだ。

(第20回 了)

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

*『オトコは遅々として』は毎月07日にアップされます。

■ 金魚屋の小説―――金魚屋の小説だから面白い! ■

■ 金魚屋の本 ■

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■