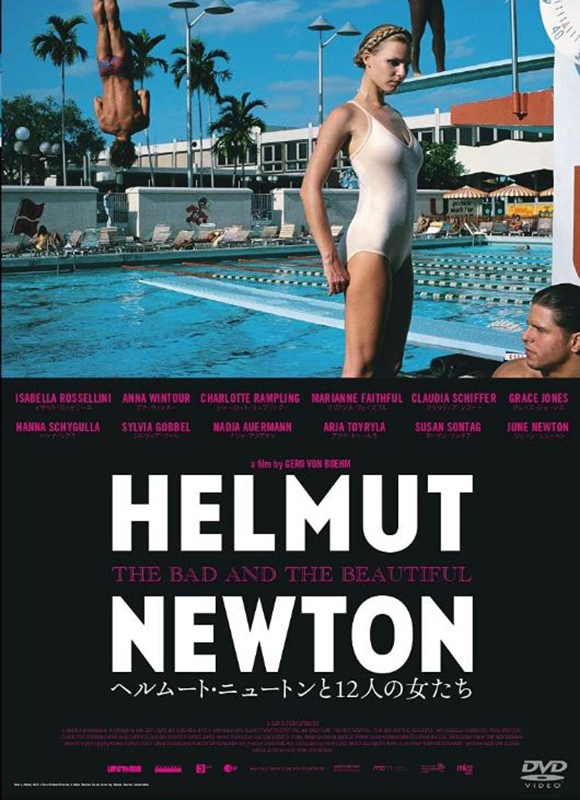

『ヘルムート・ニュートンと12人の女たち』(原題 THE BAD AND THE BEAUTIFUL)

監督ゲロ・フォン・ベーム 2020年公開

まだ松の内なので気楽な映画評を。気楽というのは映画館に行かなくてもその気になれば見られる映画の紹介だからです。『ヘルムート・ニュートンと12人の女たち』(原題 THE BAD AND THE BEAUTIFUL)はAmazon Prime Videoで視聴できる。Amazonの回し者ではないのですがAmazon Primeは月額500円、年払いだと4,900円。月払いだとNHK地上波とほぼ同額のNetflixに比べるとコンテンツの充実度はイマイチだし本当の映画好きは映画館に通うだろうが便利な世の中になりました。ビデオやDVDの返却時間を気にしてツタヤに走る必要はなくなったなぁ。

ヘルムート・ニュートンは1920年ドイツベルリン生まれ。2004年にアメリカのハリウッドで自動車事故で83歲で亡くなった写真家である。Vogueなどで活躍した一流ファッション・フォトグラファーと言った方がいいかもしれない。『ヘルムート・ニュートンと12人の女たち』は生誕100年を記念して制作されたドキュメンタリー映画である。

まあ言っちゃ悪いが芸術家のドキュメンタリーはたいてい退屈だ。専門分野の技術・才能を除けば普通の人だからだ。そして創作現場の秘密を撮るのは難しい。作家もそれは見せたがらない。人間性を描くのがドキュメンタリーの醍醐味ということになる。しかしネコが毛を逆立てるように自分をドキュメント(現実)よりも一回り大きく見せようとする作家もいる。そういう気配があると見るのをやめてしまう。自己のパブリック・イメージを主張したいのなら表芸でじゅうぶん。構えない人の方がドキュメンタリーは面白い。

『ヘルムート・ニュートンと12人の女たち』では冒頭でニュートン自身が「私が見た写真家の映画はどれも退屈だった」と話す映像が流れる。何気ない会話が映像として残されていただけだが基本的にサービス精神旺盛で明るい性格の人だ。ニュートンが自然体なので映画は最後まで飽きずに見ることができた。それだけではない。映画には写真家の本質がはっきり映っている。ニュートンは写真そのものである。優れたドキュメンタリー映画になっている。

ナジャ・アウアマン 撮影ヘルムート・ニュートン

原題の方が映画の本質をよく表していると思うのだが、『ヘルムート・ニュートンと12人の女たち』はタイトル通り、ニュートン自身の日常会話の記録のほかに被写体になったモデル(女性)たちがニュートンについて語る構成になっている。ナジャ・アウアマンはスーパー・モデル。世界一脚の長い女性モデルと言われた。彼女を被写体にしたニュートン写真は映画の中で紹介された写真の中でもかなりのインパクトがあった。

ニュートンはアウアマンをモデルに今でいう炎上写真を撮っている。アウアマンが車椅子に座って脚を組んでいる写真には “high & mighty”、「偉そうじゃん(もしくは「横柄だね」)」というキャプションが付いている。どうやらニュートンはピンヒールをはいた女性の不自由さを逆説的に表現したかったらしい。しかし当然予想されたことだが身障者を愚弄していると非難された。乱れた髪でベッドに横たわっている写真も物議を醸した。アウアマンはこの写真について「遊んだ後、ほったらかされたバービー人形みたい」と話している。「露骨な性差別と女性蔑視を責めることもできるし現実を反映している」とも語っている。男は女を人形扱いしたがるのだと。

それはまったくその通りで、ファッション写真のモデルたちは美人でスタイルもいいから多かれ少なかれ威圧的だがニュートンの写真は一線を越えている。まず美しいだけの写真は撮らない。社会に対する挑発がある。だがそれはあくまで洋服や貴金属のための広告写真なのだ。それがニュートンの写真家としての評価を複雑にしている。

ニュートンは商業カメラマンだ。クライアントの要望に応じてどんな写真でも撮る。シリアス・アーチストのような強い自己主張はなく挑発的だが商業写真の枠組みにきっちり納まっている。フェミニズムの文脈で女性蔑視だと批判してもどこか焦点が合わない。

映画にはニュートンとスーザン・ソンタグのフランステレビ番組での会話もスリップされている。会話というよりソンタグの一方的な批判で「あなたの写真は女性蔑視もいいとこよ」「不愉快だわ」と手厳しい。ニュートンは反論を諦めて黙り込んでしまう。こういった批判は当然なのでドキュメンタリーとしては公平でいいと思う。

ただ僕は動いて喋っているソンタグの映像を初めて見た。で、ひじょーにアバウトで失礼なことを言うが一瞬でソンタグ神話が崩れたように感じた。一時期であれソンタグはポストモダン思想家として日本でそれなりに特権的に扱われていた。しかし杓子定規なフェミニストは日本に限らず世界中にいる。欧米コンプレックス時代は感覚的次元でも終わったのかもしれない。

いずれにせよソンタグ的な硬直した思考でニュートンを断罪するのは的を射ていない。少なくともそんな解釈では面白くもなんともない。男性的思考が不快だろうと世の中には男と女しかおらず、頭から排除せず根源的差異としてそれを認めなければフェミニズムは成り立たない。特に性が絡む芸術の世界ではそうである。商業写真だが複雑な芸術表現にはみ出しているからニュートンの写真は多くの人の視線を惹きつける。

デヴィッド・リンチとイザベラ・ロッセリーニ 撮影ヘルムート・ニュートン

ニュートンはデヴィッド・リンチとイザベラ・ロッセリーニも撮っている。イザベラさん、お父さんは映画監督のロベルト・ロッセリーニでお母さんはイングリッド・バーグマン。リンチ監督の映画『ブルーベルベット』で強く印象に残っていますよね。この映画にはハリウッドで一番間の悪い男、デニス・ホッパーも出演してたな。デニス・ホッパー、主演映画は少ないがジェームス・ディーンの『理由なき反抗』『ジャイアンツ』、コッポラの『地獄の黙示録』などの名作になぜかちょい役で出ている。『イージーライダー』でも準主役でしたね。

イザベラ・ロッセリーニのニュートン評は驚くほど正確だった。「彼の写真は男性的なだけじゃなくもっと複雑よ。女性を性の対象として扱い、同時に女性に対して魅力と怒りを感じてる。女性に惹かれながら弱みを握られて腹を立ててるの。現実に耐えられず〝この悪魔め〟と呪う。中立も善悪もない。すべては個人の主観なの」と語っている。

リンチとロッセリーニのツー・ショットはニュートンと初めて仕事をした時の写真なのだという。リンチが映画素材としてロッセリーニの顔を物のように品定めしている写真だ。ロッセリーニは「監督は〝物語の作者〟だとこの写真は語っている。女優は表現するための人形という概念を。監督のアイディアを表現するのが女優。彼らが撮っているのは私ではなく彼らの頭の中のイメージよ。私は器にすぎない。嫌なら引き受けない事ね」と言っている。うーん、ロッセリーニさん、すんごい知的な女性だったんですねぇ。

ロッセリーニは「私はフェミニストですが」と前置きして発言している。女というパブリック・イメージを前提に人間性を表現する女優という職業がロッセリーニの言葉に深みを与えている。映画にはグレイス・ジョーンズ、クラウディア・シファー、シャーロット・ランプリングなどのトップモデルや女優が登場して話すがみな普通の女性に見える。しかし写真は違う。華やかな世界には違いないが撮影現場は想像以上に地味だ。ニュートンが細かく指示を出し被写体が渾身の努力で表情やポーズを作る。誰もがカメラの前で演じている。それが彼女たちのパブリック・イメージを作り上げていったわけだがニュートン自身の女性像にも仕上がっている。

The Big Nudes 撮影ヘルムート・ニュートン

Vogue編集長のアナ・ウィンター(映画『プラダを着た悪魔』の鬼編集長のモデルと言われる人ですね)は「彼の撮る女性は力強くて挑戦的で主導権を握ってる。背が高いブロンド女。濃い口紅をつけてる。どこから見てもニュートンの女性像よ」と語っている。

ベルリンのヘルムート・ニュートン財団写真記美術館には代表作のヌード写真が目立つ階段上に展示されている。この写真がニュートンの写真集の表紙を飾り代表作と見なされるようになったのは、ニュートンが実際より大きく引き延ばして写真を発表したからである。ニュートンはこの作品について「大勢の男に怖い写真だと言われた。女性モデルたちが男を見下ろしているからだ」と語っている。無防備なヌードなのに強烈な威圧感を与える。

アートの世界でNudeがNaked(真実剥き出し)の表現でないのは言うまでもない。醜くても美しくても優れたNudeは作家と被写体の表現である。ニュートンの〝The Big Nudes〟は彼の写真主題をよく表している。ただ意識的表現だと言い切ることはできない。

ニュートンの被写体になったモデルたちの多くが写真には自分の内面が写っていると言う。しかしニュートン自身は「被写体の人物像にはなんの興味もない。モデルの私生活や性格にも。興味を感じるのは外見。私の目とカメラに映るもの。私が撮るのは体や顔だ。興味があるのは顔や胸や脚なんだ。魂なんてよしてくれ」と言う。それも事実である。むしろ表面しか見ないから時として内面が映る。写真最大の醍醐味である。

レニ・リーフェンシュタール監督映画『オリンピア』(1938年)より

ニュートンがベルリン生まれのユダヤ人だということは知っていたが、青年時代のことはドキュメンタリーを見るまで知らなかった。ちょっと想像してみればわかるはずのことだったがニュートンはナチス政権の被害者である。しかし暗さはない。学生時時代に「犬とユダヤ人お断り」という看板がかかったプールにガールフレンドと泳ぎに行き、彼女を裸にしてプールから追い出されたと楽しそうに話している。しかしナチの迫害は当然及んでくる。

写真のイロハを学んだエルゼ・ジーモン(イーヴァ)は世界初のファッション・フォトグラファーだが彼女は1942年に強制収容所で亡くなった。当時のドイツについて「親切な人たちの中にはナチス党員もいた。危険を冒して助けてくれる人も。屋根裏にユダヤ人をかくまう人もいた。だが全ドイツ人が善人だったわけじゃない。〝ユダヤ人は良き友〟だと言ってたが、誰かの口からユダヤ人の居場所がバレた」と少し悲しげに、でも淡々と語っている。

ニュートンは1938年にドイツを脱出しイタリアから船に乗って中国に向かった。しかしシンガポールで足止めされて新聞社の写真部員になった。面白いことに報道記者としては使い物にならず二週間で首になったのだという。「カメラを構えた時には撮るべき出来事が終わっていた」と語っている。写真家でも得意不得意があるということですね。その後ニュートンはオーストラリアに渡り、戦後アメリカを拠点にファッション・フォトグラファーとして大成功したのは言うまでもない。

ニュートンの写真にナチの影響があるという批判は根強い。女優で歌手のハンナ・シグラは「彼が女性の写真を撮る時、リーフェンシュタールと同じ撮り方をした」と言っている。レニ・リーフェンシュタールはヒトラーお気に入りの写真家で映画監督。ナチのプロパガンダ映画『オリンピア』(1936年ベルリンオリンピックの記録映画)を撮ったのはあまりにも有名だ。ロッセリーニもリーフェンシュタールの写真と映画は「力強くて美しくて恐ろしい映像。同時に反発も覚える。彼の写真を見て(同じものを)感じるはずよ」と言う。

ただ驚いたことにニュートンはあっさりリナチ時代の影響を肯定している。恐ろしい時代で奇妙な時代でもあったとは言うが「当時の私は写真に夢中。ただし目に入るのはナチスの肖像ばかりだ。大げさに賛美。レニ・リーフェンシュタールがやったように。ナチスの影響を受けていると今でも批判される。当然だろ、そんな環境で育ったんだ」と語っている。ユダヤ人でナチ時代の影響を認めることができたのはドイツ生まれで実際に迫害を受けたニュートンくらいだろう。ニュートンが生まれ故郷を愛していたことは自らの写真美術館をベルリンに建てたことでもわかる。

ブルガリの広告写真 撮影ヘルムート・ニュートン

政治(社会規範)と芸術がいつも重なるわけではない。その必要もない。ニュートンは彼の女性へのアンビバレントな感情を若い頃影響を受けたリーフェンシュタール的手法で表現した。単純な女性蔑視でも女性賛美でもない。写真は社会挑発的だがあえて見る者の神経を逆撫でしてやろうという反抗心があり笑いがある。それが美が絶対前提のハイ・ファッション界で鮮烈に表現される。数千万円はするブレスレットと指輪をつけてチキンを料理する女性の手の写真を見てクライアントのブルガリ幹部は「卒倒しかけた」のだという。しかしこの写真は採用された。

いわゆる炎上カメラマンだがニュートンはファッション界で愛された。妻のジューン・ニュートン(写真家アリス・スプリングスと言った方がピンとくるかもしれない)はヘルムートは「悪ガキが無政府主義者に育った。今でも悪ガキだし永遠に変わらない」と言ったと語っている。ヘルムートの写真は一つのイデオロギーや意味に収斂しない。またロバート・メイプルソープやブルース・ウェーバーらは明らかにヘルムートの影響を受けている。冒険と遊びを必要とするファッション写真界で一つの文法を作った。

ジューン・ニュートン(アリス・スプリングス) 撮影ヘルムート・ニュートン

ヘルムートの妻ジューンは写真家であり、若い頃から二人は互いの写真を撮り合っていた。ジューンが腹部の大手術を受けた直後にヘルムートが撮った写真がある。ジューンは「彼は私を直視できず、カメラを介して見てた。彼は手術の傷跡を分かってなかった。私がゆっくり毛布をどけたら彼は卒倒しそうだった。倒れずに済んだのはカメラを構えてたからよ。そしてシャッターを切った」と語っている。ジューンはこの写真にヘルムートの愛を感じるという。ジューンはもちろん自動車事故で亡くなった際のヘルムートの写真を撮っている。

先天的なものと後天的なものがないまぜになった職業病、特定の職業ならではの作家の性格といったものは確実にある。優れた写真家は写真に似ている。写真そのものにどんどん近づいてゆく。デジカメ時代になっても写真は紙(印画紙)にプリントされる。表に写っている何かがすべてで裏は白いのである。

鶴山裕司

(2022 / 12 / 26 15枚)

■ 鶴山裕司さんの本 ■

■ ヘルムート・ニュートンの本 ■

■ 金魚屋の本 ■

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■