男がいて女がいて、二人はふとしたきっかけで知り合った。運命的な出会いではなかった。純愛でもなかった。どこにでもいる中年男女のママゴトのような愛だった。しかし男は女のために横領という罪を犯し、社会から追いつめられてゆく。では女は男からなにを得てなにを失ったのか、なにを奪いなにを与えたのか・・・。詩人、批評家でもあるマルチジャンル作家による、奪い奪われる男と女の愛を巡る物語。

男がいて女がいて、二人はふとしたきっかけで知り合った。運命的な出会いではなかった。純愛でもなかった。どこにでもいる中年男女のママゴトのような愛だった。しかし男は女のために横領という罪を犯し、社会から追いつめられてゆく。では女は男からなにを得てなにを失ったのか、なにを奪いなにを与えたのか・・・。詩人、批評家でもあるマルチジャンル作家による、奪い奪われる男と女の愛を巡る物語。

by 文学金魚編集部

翌朝、目を覚ますと女はいなかった。男は素早く部屋の中を見回し、作りつけのキャビネットの上に置いてあった女のハンドバックが消えていることに気づいた。名古屋で買ったキャリーバックは入り口近くの隅に置いたままだった。ロープがきちんと束ねられてナイトランプの脇にあった。

男はゆっくり頭を枕に戻した。女を責めたり恨んだりする気持ちはなかった。むしろ穏やかで落ち着いた気分だった。男は腕を伸ばしてカーテンを開けた。レースのカーテンを透かして二条城の緑がきれいだった。

今頃女はタクシーか地下鉄で京都駅に向かっているのだろう。いつもの張りつめた、無表情な顔をしていると思った。男はその凛とした横顔が好きだった。女が笑うと嬉しかった。心を許した相手には驚くほどあどけない笑い方をする女だった。

全身の力が抜けて行くような虚脱感があった。自殺を口にしたことが滑稽に思われた。一人になった自分が、これから本当に自殺できるのか疑わしかった。

一直線に進んできた。名古屋に来たときばかりではなかった。女と知り合ってからずっと、一直線にここまで来た。言葉であれお金であれセックスであれ、男も女も確かに手に取ることができるようなしっかりとした愛を求めてきた。それが疑わしく思われた時、容赦なくお互いの心と身体を揺さぶるようになった。しかし一方が欠けてしまえば、その愛もあっけなく霧散するのだった。

男は自殺を口にすることで、自分は女の愛を試したのではないかと考えた。恐らくそうだったのだろうと一人ごちた。女と知り合う前に男は妻と出会い、子供までもうけた。妻だけではない。ゆきずりの関係も含めればたくさんの女たちが男の前を通り過ぎていった。女の方もそうだった。男の前に夫が、それに長く同棲した恋人がいた。それで本当の愛だと言えるのだろうか。男も女も知り合う前はお互いに対して不実だった。過去がかりそめで、今のが本当の愛だと、どうして信じてしまったのだろうと男は思った。

女と知り合ったのは、どう考えても偶然だった。偶然を必然に変えるためなら、会社の金の使い込みなど些細な問題に過ぎなかったように思った。むしろもっと使うべきではなかったのか、という無頼な考えが浮かんだ。

それによって男は社会的に追い詰められはした。しかし心のどこかでそうなることを望んでいたような気がした。だがそのような犠牲を払っても、女との愛は曖昧なままで終わりそうだった。金は手に取ることができる。だが愛はいつまでも茫漠としてとらえどころがなかった。

男は起き上がり、一人でお湯を沸かしてコーヒーを入れた。

紙のフィルタの中で粉がコポコポと音を立てさわやかな匂いが拡がった。

何もして来なかったように思った。

今まで積極的に自分で望み、つかんだものなど何もないように思った。

奨学金を得て大学に進んだが、アルバイトに明け暮れる毎日だった。就職してからも、与えられた仕事をこなすのに汲々としていた。確たる決意をもって結婚し子供を作ったわけでもなかった。そしてあれほど夢中になった女との愛も、砂の城のように崩れやすく脆いものに過ぎなかった。

いっそ本当に自殺などやめて、どこかでのうのうと生き延びててやろうかと男は思った。大阪の西成の方に行けば東京の山谷と同じようなドヤ街があるはずだ。そこで浮浪者の群れに紛れてもよかった。しかしどうやったらホームレスになれるのだろう。もし仲間に入れてもらったとしても、自分はやっぱりその中で落ちこぼれるんだろうなと考えて、男は薄く笑った。

ドアがカチャリと鳴った。ワンピースの裾をひらめかせて女が部屋に入ってきた。

「あら、起きたの。いい匂い」

右手にハンドバックとコンビニの袋を下げていた。男はまじまじと女を見た。

「朝食買ってきたの。コーヒーはいらなかったかしら。でもまあいいよね。食べよ」

そう言って女は袋の中身をテーブルに出した。缶コーヒーやオレンジジュース、サンドイッチやサラダが並んだ。「ラウンジに行ってもよかったのに」と言った男に「お部屋で健ちゃんと二人の方が落ち着くじゃない」と答えて女は笑った。

「コンビニに買い物に行っただけなの?」

サンドイッチを口に運びながら、少し猜疑の混じった声で男は尋ねた。

「うん」と答えて女はしばらく黙った。

「携帯捨ててきたのよ」

「携帯?」

「そう。わたしの携帯。もういらないから。コンビニのゴミ箱に捨ててきちゃった」

「電源は入れてみたの?」

「入れないわよ。健ちゃんみたいになったら怖いもの。二つに折ろうかと思ったんだけど、それもね・・・。だから水につけてから捨てたの」

男は黙って食事を続けた。女はサラダのプラスチックの蓋に自分の分を取り分け、あとは健ちゃん食べてねと言って容器を差し出した。食事を終えると窓の外を見ながら「わたし、健ちゃんとずっといっしょにいたいなぁ」と言った。

「いっしょって?」

「自殺するならわたしもいっしょに死ぬよ」

女は男に視線を戻しながら答えた。

なにかふっきれた様子だった。女はソファに深く身体をもたせかけ、伸びをして長い足を前に突き出した。

「なんかもういいかなって思うのよ。なにもかも中途半端にして来たような気がするの。今までずっとそう。わたし、健ちゃんのこと、ほんとに好きだから、健ちゃんが死んじゃうなら、いっしょがいいって思うのよ」

男は黙った。切れかけた糸がまたつながったと思った。女は言葉を続けた。

「ね、どうやって死ぬつもりなの?」

「そりゃロープで首吊って・・・」

「それってつらそうだなぁ。もっと楽な方法ってないのかな」

男は頭を巡らせた。ふと最近話題になっている有毒ガス自殺が思い浮かんだ。自殺者が増えて規制が敷かれる前は、その方法での死に方がネットで詳細に紹介されていた。誰でも入手できる家庭用の市販品を数種類混ぜるだけの簡単なものだった。意外に思ったので男はそれを憶えていた。

「うん。その方がいいな。楽そうだよ。それにしようよ」

女はなにかうきうきした声で言った。

「でも部屋を密閉しておかないとガスが漏れて、周りに迷惑かけることもあるそうだよ」

「じゃあガムテープかなんかで、完全に隙間なくなるようにしなくちゃいけないね。しっかりやればだいじょうぶだよね。ね、いつやるの?」

「今晩・・・」

男は声を絞り出した。

「うん、いいよ」

女はあっさり答えた。

「じゃあ今日はいろいろお買い物して、揃えなくちゃならないね」

「酒と睡眠薬もあった方がいいな、意識がもうろうとしてる間に死ねるから」

「睡眠導入剤ならコンビニでも売ってるよ、薬局に行けば、もうちょっと強い薬もあるわ。わたし、眠れない時に使ってたことあるのよ」

奇妙な感じだった。死の相談をしているのに暗さはなく、むしろ気持ちが高ぶっていた。

男は笑いながら「涼子はなにか最後にしたいことある?」と聞いた。

「おいしいご飯食べて、健ちゃんといっぱいくっつきたい」と女は言った。

「あ、それからダブルベッド。ここみたいにツインの部屋はイヤだなぁ。ね、どうせならホテル変えようよ。狭くてもいいから、ベッドおっきくて、もっと立派なホテルがいいな」

「うん。そうしよう」と男は答えた。

男と女は荷物をまとめると部屋を出た。チェックアウトの際に、男は松阪の時と同様にフロントマンに気を配ったが、特に変わった様子はなかった。偽名を使って泊まっていたが、数年前の写真とはいえ全国紙に顔が載ったのに不思議だった。街に出ても男を気にするそぶりの人はいなかった。しかしなにかのはずみで男が捕まり、その姿があわらになれば、人々の視線が集中し突き刺さってくるはずだった。男は犯罪者で逃亡者の気持ちを味わった。

ホテルを出ると堀川通を下っていった。コンビニを見つけるたびに、ガムテープや家庭用の市販品を目立たないように少しずつ買い求めた。小さなキャリーバックがすぐに重くなった。男は女が薬局の店員と「眠れなくて困ってるんですよ。ちょっと強い睡眠導入剤ってないですか」と明るく話すのをぼんやり聞いていた。

四条大宮で右に折れ烏丸に向かった。男は交差点近くのデパートで酒を買った。酔うだけならウオッカでもいいと思ったが、年代物のモルトを求めた。

烏丸通を下り途中で東本願寺の境内に入った。たいていの京都の寺社は観光地化されているが、本願寺は宗教施設として機能しているようだった。本殿では熱心な信徒たちが並んで正座して読経を聴いていた。特に信仰心はなかったが、二人並んで本殿に上り、その背後から手を合わせた。

男と女は二時過ぎには京都駅に隣接したシティーホテルにチェックインした。静かなホテルよりも人の出入りが多いターミナルの方が発見されるのが早いだろうし、万一ガスが漏れても対応が的確だろうと考えた。一番狭いダブルだったが清潔で気持ちのいい部屋だった。窓からは京都駅越しに、伏見の低い山並みと東寺の五重塔が少し霞んで見えた。男と女はすぐに裸になりベッドで愛し合った。

夕方になりホテル内のレストランに食事に行った。女のリクエストで久しぶりにフランス料理になった。窓際の席に座ったが真正面に京都タワーがそびえ立ち、市街を取り巻く京都五山を一望することができた。

「ああ、フランス料理ってきれいでいいなぁ」

前菜が運ばれてくると女ははしゃいだ声を上げた。ボーイにメインディッシュを尋ねられ、男はフィレ肉を注文した。女は「わたしも」と言ってから「やっぱお肉だよね」と男に笑いかけた。二人で赤ワインを一本あけた。盆地のせいか京都の闇は暗く、日暮れとともに周囲の山並みを底の方から照らし出すようだった。

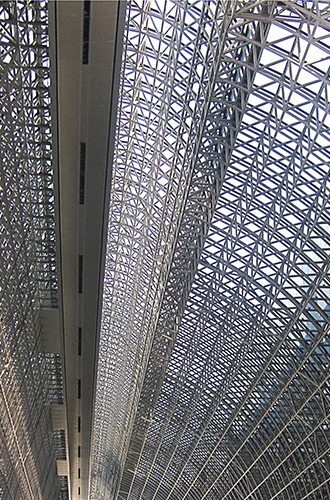

食事を終えるとロビーに降り、京都駅ビルに歩いていった。確か有名な建築家の設計だったが男は名前を思い出せなかった。コンコースはドーム型で、巨大なガラス張りの鉄骨で覆われていた。

「こんなとこあったっけ。なんかおっきな教会っていうか、ひっくり返った船の底みたい」

女は駅ビルの天井を見上げながら感嘆の声を上げた。

コンコースの真ん中を貫く階段は上の方に向かうにつれて狭くなっていた。意図的にそうしてあるのだろう、中央の部分が少しだけ窪んでいた。

「そう、船、船だね」

男も天井を見上げながら呟いた。鉄とコンクリートでできた現代建築なのに、ある種の生き物のような複雑さが秘められているように男は思った。

(第08回 了)

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

* 『横領』は毎月11日に更新されます。

■ 鶴山裕司さんの本 ■

■ 金魚屋の本 ■