鶴山裕司講演

鶴山裕司:1961年富山県富山市生まれ。明治大学文学部卒業。詩人、小説家、評論家。

鶴山裕司氏の評論集『日本近代文学の言語像Ⅱ 夏目漱石論-現代文学の創出』刊行を記念して、二〇一八年五月二十四日に立教大学で行われた講演『池袋モンパルナスの画家たちの苦しみと喜びをともに』を掲載します。『漱石論』は十二月一日刊行です。

文学金魚編集部

主催:立教大学

日時:二〇一八年五月二十四日 午後六時三十分~八時

於:立教大学一号館一二〇三教室

Ⅴ 長谷川利行と熊谷守一

池袋モンパルナスの主のような住人だった小熊秀雄が、画家たちに影に日向に影響を与えたことは先に述べました。プロレタリア詩人でしたが政治的アジテーターではなかった小熊の〝心の城〟的思想は画家たちに意外なほど浸透していたと言えます。小熊とは別に、画家の先達として若いモンパルナスの画家たちに強い影響を与えたのは熊谷守一、それに長谷川利行です。熊谷は明治十三年(一八八〇年)生まれで利行は明治二十四年(一八九一年)生まれ。寺田政明は大正元年(一九一二年)生まれなので、寺田ら若手画家たちよりも二十歳、三十歳も年上の先輩画家でした。

長谷川利行の読みは「トシユキ」ですが、わたしたちはいつも「リコウ」と呼んでいますね。その方が呼びやすいからですが、知性を感じさせる画家だからでもあります。つまり利口な画家という印象がある。これは駄洒落ではありません(笑)。ただし利行のスマートさは、これはもう画家ならではとしか言いようのない知性です。

利行は京都の生まれで実家はそれなりに裕福でした。中学生(今の高校生にあたります)の十七歳くらいから絵を描き始め、やがて画家を天職と感じ絵描きを目指すようになります。ただし中学は中退していて驚くべきことに師や美術学校で絵を学んだことは一度もありません。まったくの独学です。大正十二年(一九二三年)の関東大震災の時には東京にいて、焼け跡を歩き回って強い衝撃を受けたことが知られています。東京に定住するようになったのは大正十五年、昭和元年(一九二六年)の三十五歳からです。この頃までずっと実家から仕送りを受けているので蕩児の系譜ですね。

よく知られているように利行は路上生活者、今でいうホームレスになり、東京三河島の路上で倒れていたところを救出されて板橋の東京市養育院に収容されました。そこから何度も脱走しようとしたと伝えられますが、この養育院で昭和十五年(一九四〇年)十月十二日に死去しました。享年四十九歳。看取った人はおらず、利行を画家として認知していた職員もいなかったので、養護院の規定に従って彼が肌身離さず持ち歩いていたスケッチブックや画材、日記類は焼却処分されてしまいました。野垂れ死にと言っていいでしょうね。

利行が画家として全く評価されていなかったとは言えません。何度も個展を開いていますし樗牛賞なども受賞しています。二科にも所属していました。しかし利行はじょじょに生活破綻者、無頼の生活に沈み込んでゆきます。深刻なアル中であり、晩年は胃癌をわずらっていました。救いの手を差し伸べた友人知人もいましたが、それをはねのけもらった金を全部酒に注ぎ込んでしまうような人だった。にも関わらず異様なほどの情熱で絵だけは描き続けました。利行晩年の作品は小品が多いですが、それは拾ったマッチ箱の裏紙などに絵を描いていたからです。酒は買ったけど画材を買う金はなかったんですね。

胃癌の影響もあり晩年は人がギョッとするような相貌で、服もみすぼらしかった。肩にフケが積もった着物で酒場に現れ誰彼かまわず絡むので、池袋の住人から嫌がられていました。しかし画家たちは別です。吉井忠は「寺田(政明宅)に寄る、久しぶりで長谷川利行の画を見る。矢張り天才だと思ふ。利行の画には皆でコーフンした。いつ見ても不思議に魅力があるから不思議だ。こわしてもこわしきれないものがある。どんな境遇にならうとも決して動かないものがある」と日記に書いています。熊谷守一は利行はメチャクチャな人だったが頭も勘もよかった。青木繁に短歌を詠ませると星菫派のようなつまらない歌しか作れなかったが、利行は歌のコツをつかんでいて立派な短歌を詠んだと言っています。

吉井が利行の画の特徴として「こわしてもこわしきれないものがある」と言っているのはさすがですね。利行の画にはフォーヴィズムの影響があるとしばしば指摘されます。印象派の後にフランスで生まれた絵画動向で、強烈な色彩と荒い筆遣いを特徴とするので野獣派とも呼ばれます。日本の洋画の歴史から言って利行作品にフォーヴィズムの影響があるのは当然です。しかしそれは表層的な影響に過ぎない。別の時代に生まれていれば別の影響を受けているでしょうな。利行は確かに何かを〝壊そう〟としています。そして〝壊しても壊しきれないもの〟が絵画として表現されている。

利行の画を三点お見せしますが、最初のは『汽罐車庫』で昭和三年(一九二八年)作です。縦一一二センチ、横一九四センチの巨大な作品です。二つ目は『女』で昭和七年(一九三二年)作。これも大きくて縦九七センチ、横一三〇・三センチです。二科展に出品されましたが当然落選しています。誰が見てもちょっと異様な絵で異様な構成です。しかし独特の魅力がある。また絵の大きさは画家の画力に直結します。画面が大きくなればなるほど魅力的な絵を描くのが難しくなるのです。

『女』についてモンパルナスの画家井上長三郎は「日本人の女人を描いた作品でこれほど魅せられた作はない」と絶賛しています。日本人をどう描くかは日本の洋画家たちの大きなテーマでした。欧米人の顔や身体は立体的ですから渡欧して盛んに人物画やヌードを描いていた画家でも帰国して日本人をモデルにすると手こずった。平板なんですね。黒田清輝、原田直次郎らの人物画の秀作は欧米人、もしくは欧米的な顔をした日本人です。日本人を洋画として描ききったのは梅原龍三郎や長谷川利行らが最初だと思います。洋画の歴史は浅いのです。

二点の絵を見ると昭和の初め頃まで利行はアトリエを持ち、画材もちゃんと揃えて大きな画を描いていたことがわかります。ただ昭和十年代にはいると生活が荒れてくる。三枚目は『風景』で昭和十二年(一九三七年)作です。だいぶ小さくなって縦五〇・五センチ、横六一センチです。この年くらいで絵画展などに出品しなくなり放浪生活に入ります。

利行は定期的に美術館で回顧展が開かれていますし、画集もいろんなものが刊行されています。それらをダダダッと見ていただければおわかりになると思いますが、利行の絵は様々な色を使っていて華やかに見えますが、本質的に〝白い〟のです。たくさんの利行の絵を見終わると必ず白が印象に残るはずです。〝利行ホワイト〟とでも呼ぶべき基調があります。

残っているわずかな利行の文章を読めば、彼が故郷を捨てた蕩児の鬱屈を抱えていたのは確かです。また彼自身にもどうしようもない欲動に従って自分を追いつめていった。社会的には転落ですが利行のような作家の場合、ギリギリの生活環境にいないと思ったような絵が描けなかったという面は確実にあります。利行は芸術のために自己の生の幸福を顧みなかった愚かで聖なる芸術家です。また絵筆で考えたという意味で時代の寵児です。

利行ホワイトは彼が無意識のうちに何かを白紙還元しようとしていたことを示しています。日本の洋画の歴史と技法の白紙還元としか言いようがありません。その意味で利行はダダイストです。洋画の技法や思想を白紙還元してわずかに残った人や物が利行の作品には表現されています。抽象的なのに普通の具象画よりも具体的なのです。人や物の本質が表現されている。

それが日本近代社会の歪みが頂点に達する直前の一九三〇年代に起こった。頭では考えない天性の画家だったから、そのような時代の無意識が天啓のように舞い降りたのだとも言えます。池袋モンパルナスの若い画家たちはシュルレアリスムなどの最新トレンドに惹き付けられながら、欧米絵画の流行など我関せずの利行の絵にも注目していました。長生きしても利行が国粋主義的社会状況に巻き込まれることはなかったでしょうね。

これは僕の個人的感覚ですが、利行の風景画を見ると昭和大恐慌を想起してしまうところがあります。アメリカの大恐慌に端を発した世界大恐慌です。人間、切羽詰まると道ばたに立ってぼんやり町や空を眺めていることがあります。今まで見過ごしていた人や物の本質が見えるような気もするし、現実世界から自分だけ疎外されたような気もしてくる。利行の絵にはそういった切り詰められた瞬間があります。利行はお金には無縁で大恐慌は頭の上を通り過ぎていったでしょうが、単なる風景画なのに当時の社会不安を表現した絵でもあります。不思議なものですね。

熊谷守一は岐阜の裕福な家に生まれ東京美術学校洋画科を首席で卒業した俊英です。同期に青木繁がおり、若死にしましたが青木の絵の評価がうなぎ登りに上がってゆくのを横目で見ながら絵を描き悩んでいました。アトリエ村に引っ越してきたのは昭和七年(一九三二年)ですが、この頃は赤貧洗うがごとしの生活でした。描けば売るあてはあったのです。しかし描かなかった、描けなかった。熊谷の絵は不思議に利行と似通ったところがあります。そして戦後になって、具象抽象画表現を確信を持って推し進めることになりました。

美校出身だけあって初期の熊谷の絵はアカデミックです。大先生にこんなことを言うと叱られますが、初期作を見ると先天的に色や線の表現で突出した才能を持った人だったとは思えません。努力の人でしょうね。徹底して目の画家であり、モデルや風景を題材にして絵を描きました。数としては風景画の方が多い。モデルを雇うお金がなかったんだと思います(笑)。初期から晩年まで画材にこだわらなかった人で、大正から昭和の始めにかけて四号ぐらいの小ぶりの板を持って盛んに写生に出かけています。ただ熊谷の写生は現実風景を忠実に写していません。現実風景の形と色をできるだけ単純化しようとしています。

熊谷さんの風景画を年代順に三点お見せしますね。最初の作品『海岸風景』は昭和十年(一九三五年)作です。ん-、後年の大画家という固定観念を取り除けば決して出来がいいとは思えません。戦後の子供はみんなそうですが、小中学校の美術の授業は印象派が基本になっています。「人や物や風景を見てあなたが感じた通りに描きなさい」という方針ですね。これは十九世紀中頃までのヨーロッパではあり得なかった。「見える通りにきっちり描け」が当然だったのです。

今も変わりないですが、日本では義務教育では写実絵画を教えません。美術大学に進学して初めて写実を学ぶ。熊谷さんのこの頃の風景画は日本の中学生が見よう見まねで印象派風の絵を描き始めた頃の作風に似てますね(笑)。現実の岩や波を忠実に描くのではなく、その印象を捉えようとしている。子供のような絵は熊谷芸術の大きな特徴ですが、比喩的に言えば熊谷さんは非常に単純で低いレベルから歩み出しています。

二枚目は『谷ヶ岳』で昭和十五年(一九四〇年)作です。熊谷絵画の大きな特徴である赤い輪郭線が現れています。現実の谷ヶ岳を見て描いた絵なのですが、風景が単純な色と形に還元され始めています。三枚目は『太海(ふとみ)』で昭和二十五年(一九五〇年)作です。これはもうすでに非常に安定した作品です。画風が完全に確立されている。

年代順に三枚の風景画を見比べると、熊谷さんが現実風景を形と色に還元し、じょじょにそれを確信をもって表現していったことがよくわかります。これが日本画とは明らかに性質が異なる洋画で熊谷が追い求めた絵の本質です。独自の表現を手に入れるまで二十年以上かかっています。また熊谷さんは風景画だけでなく、人物画にも同じ技法を使える画家でした。むしろ人物画での手と目の経験の方が彼に決定的影響を与えたのかもしれません。

一枚目は熊谷さんの初期作ですが人物画の代表作でもある『陽の死んだ日』(昭和三年[一九二八年])です。熊谷さんは五人の子宝に恵まれましたが三人の子供を失っています。陽は次男ですが熊谷さんの生活が一番苦しい時期に、十分な手当をほどこしてやることもできずに四歳で亡くなりました。「陽がこの世に残す何もないことを思って、陽の死顔を描きはじめましたが、描いているうちに〝絵〟を描いている自分に気がつき、嫌になって止めました。《陽の死んだ日》です。早描で、三十分くらいで描きました」と回想しています。画家としての業が深い絵ですね。

話が脇道に逸れますが、傑作イコール個人が家に飾っておくべき絵ではありません。『陽の死んだ日』は傑作ですが、この絵を壁に飾って毎日見て暮らして平然としていられる人は少ないでしょうね。ゴッホの『耳を切った自画像』なども同じです。美術館に収蔵すべき傑作というものはあります。美術館は言ってみれば絵の墓場なんです(笑)。画家がどんなに殺気立って熾烈な心で描いた作品だろうと、静かで清潔な美術館に収蔵されればそれは中和されます。わたしたちは安全な場所から安心して絵を見ることができる。またいったん美術館に絵が収蔵されれば二度と市場に、現世に出てきませんね(笑)。

この絵にフォーヴィズムの影響があるなどと言っても仕方がない。熊谷さんの人生における〝傷〟のような作品です。生きていれば身体の傷は癒えるわけですが、傷跡を見るたびにそれがついた時の痛みがまざまざと蘇るのです。

二枚目は長女『萬』の肖像画です。昭和二十五年(一九五〇年)作で萬没後に描かれました。気立てがよく頭のいい女性だったようです。萬への餞的な作品でしょうね。熊谷家では萬の思い出を大切にして、確か萬が黒板にチョークで落書きしたものも残っていると思います。

陽と萬の肖像画は画家の業が描かせた絵だとは言えますが写実です。熊谷さんは昭和二十五年にはすでに具象抽象画の技法を確立しつつあったわけですから、あえて具象で描いたということは、この二枚がプライベートな絵であったことを示しています。ただ熊谷さんの業は深い。本当に深い。萬は昭和二十二年(一九四七年)に二十一歳の若さで結核で亡くなりますが、その九年後の昭和三十一年(一九五六年)に熊谷は畢生の傑作『ヤキバノカエリ』を描きます。

完璧な具象抽象画です。左から次女榧、遺骨を抱えた長男黄、そして熊谷自身が描かれています。「焼き場の帰り」ではなく『ヤキバノカエリ』と題されているところにも熊谷の意図が込められています。抽象化の意図ですね。悲しい絵のはずなのですが絵には一切表現されていません。しかし現実はこんなもの。悲しみは抱えているのですが、あーあ、骨になっちゃったという虚脱した思いもあり、なんとなく話しながら道を歩いている。『ヤキバノカエリ』の一瞬が極度に抽象化されて描かれています。解釈は無限なのです。洋画でしかできない表現です。

『陽の死んだ日』を壁に掛けて毎日眺めるのはちょっときついですが、『ヤキバノカエリ』はだいじょうぶですね。人間だれしもいつかは辿る道なんですもの。「うん、そうだよな、悲しいよな、でもこういう絵があるのはいいことだよな」と絵を見ながら熱もなく呟くことができる。静かな本質を描いた作品です。

熊谷さんは『ヤキバノカエリ』を一つの頂点として、風景でも人物でも具象抽象画を描くようになります。今お見せしたのは『豆に蟻』で昭和三十三年(一九五八年)の作品です。昭和三十一年(一九五六年)に軽い脳卒中で倒れたこともあり、熊谷さんは東京豊島区千早の自宅からほとんど出なくなります。今の豊島区立熊谷守一美術館がある場所ですね。お庭が広かったので、庭の植物や昆虫、池の魚や降ってきた雨などをじっと観察して絵を描くようになりました。蟻は歩き出す時に左の二番目の足から動き出すのを発見したのは熊谷さんだそうです(笑)。抽象画ですが現実観察に基づく具象画です。

熊谷さんには昭和天皇が展覧会で作品をご覧なって、付き添いの美術館の人に「子供の絵か」とお聞きになったというよく知られたエピソードがあります。「いえ、日本を代表する大画家です」という説明に、ただ「そうか」と言われただけだったそうですが、別の機会に岐阜県庁に飾ってある熊谷さんの絵を見て「この人知ってる」とおっしゃったそうな(笑)。

楽しいヨタ話のようですが、こういった逸話は意外と重要なのです。わたしたち人間は人間存在に対するプロです。絵でもなんでも人間が作ったモノの善し悪しを見分けるプロだと言ってもいいですね。優れた絵は意識しないでも目が記憶してしまいます。僕らの世代だと美術の教科書に載っていた高橋由一の『鮭』がそうです。中学生くらいだと「なんで吊るし鮭の絵が傑作なのよ」と笑ってしまったりするわけですが、同世代の誰に聞いてもたいていあの絵を覚えています。傑作なんです。そして大人になって実物を見て驚く。由一は吊るし鮭の絵を何枚も描いていて、一番大きな作品は縦一二七・五センチもあります。吊るし鮭で自分の絵を表現できると考えていた。蟻でも鮭でも傑作は生み出せます。

欧米絵画の基準で言えば熊谷は前衛ではないということになります。既存の絵画様式や伝統を壊そうという意図はなく、徹底してオーソドックな手の画家ですから。しかし僕は熊谷は前衛だと考えます。熊谷がいなければ日本の洋画の歴史が変わってしまうほどの確信的前衛画家です。熊谷は人や物をじっと見つめ続ければ輪郭が崩れてくることを見出しました。さらに見つめ続けると最低限のその形や色が浮かび上がってくる。さらに見つめ続けると明確な線と色で現実世界を表現できる位相にまで進んだ。こういった絵を描いた画家は欧米にはいません。利行的な白紙還元の先に進んで現実の本質を捉えたのです。日本のプレ・モダン文化に形を与えた画家だと言ってもいいでしょうね。

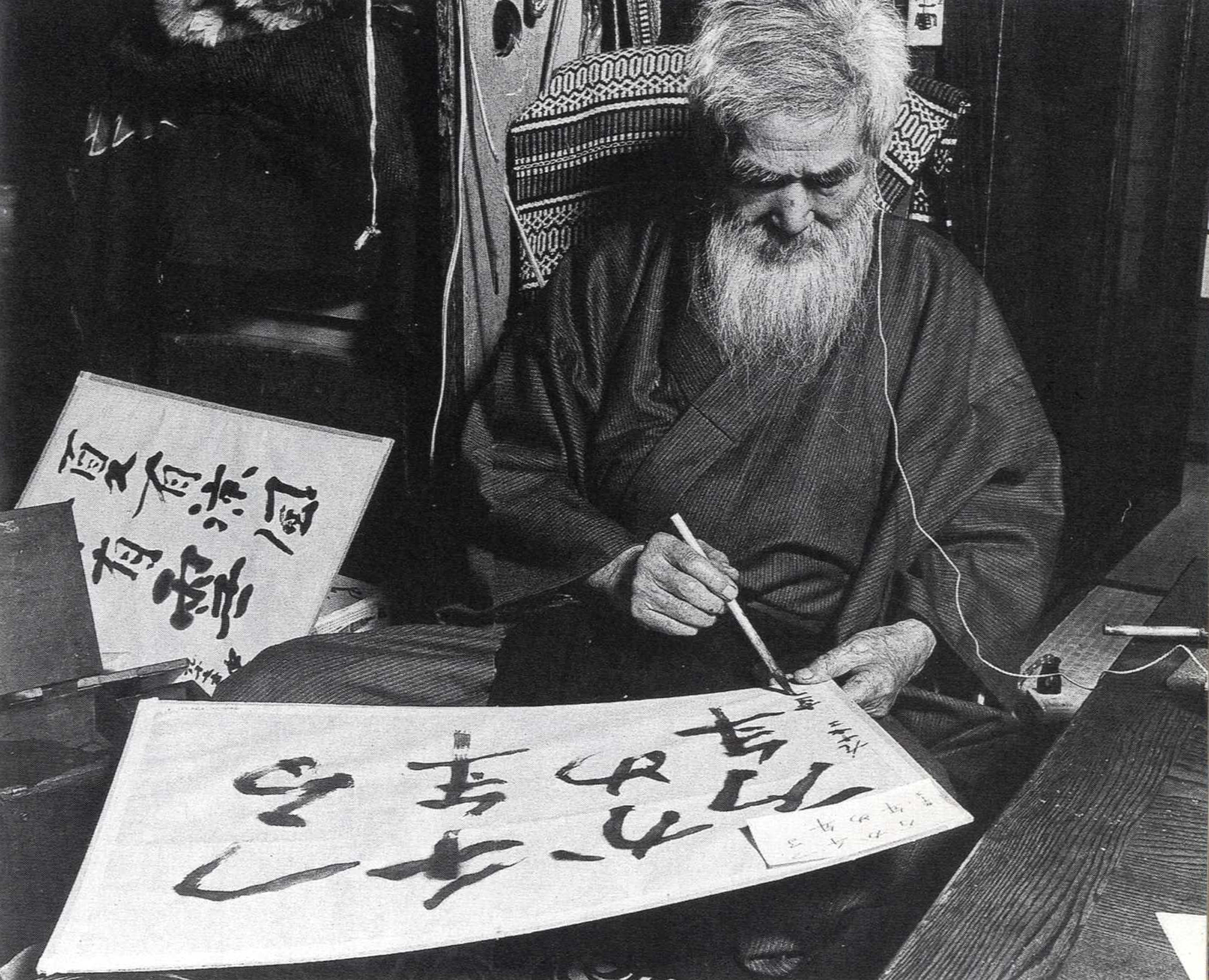

浮世離れした仙人などと呼ばれていましたが、藤田嗣治や長谷川利行への発言を引用したように熊谷さんは非常に人間観察に優れた頭のいい人でした。しかしやっぱり骨の随から画家で、物書きには理解しにくいところがある。お見せしているのは僕が一番好きな熊谷さんのスナップ写真です。晩年は超大家でしたから、いろんな写真家が熊谷さんを撮っています。

この写真は書を揮毫しているところですが、画板に貼った和紙の左上に小さな完成予定図があるのが見えますね。「つる千年かめ万年」をお手本を見なければ書けなかったとは思えません。だけど熊谷さんはサインの位置まで書き込んだ完成予定図を作っている。不可解ですね(笑)。だから物書きにとって画家は魅力的なのだとも言えます。

これも余談ですが、熊谷作品は値段が高いんですよ。子供の絵なのに不思議です。ただ人間の集団的無意識は意外と正確なものだとも思います。美術批評の世界での熊谷評価というか熊谷論は今ひとつピリッとしませんが、市場は高く評価している。単純な絵ですから贋作も多いですが、本物の熊谷さんの油絵は非常に時間をかけて作られている。何点か美術館で本物の絵をじっと見ればわかります。

Ⅵ 具象抽象画と人間精神の自由

小熊秀雄のようにベラベラと喋り捲ってしまいましたが、最後に池袋モンパルナスの若手だった画家たちの絵もザッと見てゆきましょう。

麻生三郎さんの『家族』、昭和三十四(一九五九年)の作品です。麻生さんも池袋モンパルナスの中核メンバーの一人でした。同舟舎洋画研究所や太平洋美術学校で絵を学びましたが、初期作を見ても非常にうまい。画才のあった人です。基本的には具象画家なのですが、戦後になるとどんどん絵が抽象化してゆく。『家族』には父母、それに右上の方に子供らしき姿が描かれています。これでもまだ人間の姿がわかる時期の作品です。この後麻生さんの作品はさらに抽象化してゆく。しまいには『生きている気配』とか『あるがまま』といった、麻生さんが捉えた人やモノの気配が完全抽象画として表現されるようになります。しかし麻生さんが自分の心の中を描くという意味での抽象画かだったことはありません。常に風景や人物モデルを使って仕事をしています。

松本竣介も初期から非常に腕の立つ画家で、モンパルナスの画家の中で最もアカデミックな絵を描きました。一つ目は『ニコライ堂』で昭和十六年(一九四一年)頃作です。この人も太平洋美術学校で、多くのモンパルナスのメンバーはこの学校で知り合ったのです。落ち着いた画風でしたから将来を嘱望されていましたが、昭和二十八年(一九四八年)に三十六歳の若さで結核で亡くなってしまいました。『ニコライ堂』は連作で何点も描いています。竣介もまた具象を基盤に人や物の本質を捉える具象抽象画を目指しました。

二つ目の作品は息子莞が描いた絵を元にした『象』で、昭和十八年から二十一年(一九四三~四六年)頃作です。子煩悩だったからと言えばそれまでですが、竣介は常に新しい表現を追い求めていました。子供に象はこういう風に見えることに改めで驚いたのでしょうね。それをすぐに自己の絵に取り入れた。戦後になり解き放たれたように抽象画を描き始めましたが、シュルレアリスム的抽象画とは質が違います。長生きしていればこの画家もまた具象抽象に戻ってきたでしょうね。

次は小川原脩の『群(犬)』です。昭和五十二年(一九七七年)作です。この頃の小川原さんはしきりに孤独な犬を描いています。初期はコロコロと画風が変わり、フォーヴィズム、シュルレアリスム、キュビズムなどの影響を受けた作品をたくさん描いています。瀧口修造や福沢一郎といった先輩前衛芸術家と最も密に交流し、福沢が世田谷警察署に拘留されている時にはわざわざ面会に行っています。召集令状を見せて会わせてくれと談判したのです。

昭和十六年(一九四一年)に中国に出征しますが、翌十七年(四二年)に右肺せんカタルと診断され内地に還送されました。ところが出征を機に小川原さんは軍国主義者になったようです。その後は盛んに戦争翼賛画を描いて軍部に協力しました。目に余るような言動があったようです。そのため戦後になって追われるように池袋アトリエ村を離れ、故郷北海道の倶知安に戻りました。NHKの「日曜美術館」に出演したことがあり、その際戦中について質問されたのですが、小川原さんははっきり言葉にして言うことができなかった。孤独な犬を盛んに描いた昭和五十二年に小川原さんは六十六歳です。来し方を思うところがあったのでしょうね。

最後は寺田政明さんです。この方も初期作を見ると生まれつきの画才があったとは思えない。『へたも絵のうち』(熊谷守一のエッセイ集のタイトル)の系譜でしょうなぁ(笑)。モンパルナスの中で最もたくさんシュルレアリスム絵画を描いた画家の一人です。一枚目は『夢の創造』で昭和十三年(一九三八年)作です。ダリの影響濃厚で、このレベルで終わっていれば大した画家ではない。ただし寺田さんがシュルレアリスム絵画を新たな〝創造〟と捉えていたことは確実で、影響を受け模倣するにしても常に前のめりでした。頭から突っ込んでゆくような骨太なところがあった。

寺田さんは遅咲きです。彼の絵が本当に魅力を増すのは一九七〇年代、六十歳を越えてからです。二枚目は『雪の小樽 運河沿い』で昭和六十三年(一九八八年)頃の作品です。翌昭和六十四年、平成元年(八九年)に七十七歳でお亡くなりになるので最晩年の作です。特に小樽連作は素晴らしい。

雪国で育った方はおわかりだと思いますが、雪に包まれた町は白いんじゃなくて青いんですね。どうしたって青く見える。寺田さんもまた目の画家であり写生を基本としましたが、晩年になるにつれて風景の形と色が簡略化されてくる。なんの変哲もない絵に見えるかもしれません。しばしば名画に見られるような過激な表現もありません。しかし壁に掛けて飾っておいても決して飽きない。家の中に、現実の忠実な鏡像ではないですが、現実風景の本質を所有していていつでも見ることができます。最もモンパルナス的な絵の一つです。

寺田政明 この人は(中略)リアルな作風でゆくべきだ。自分の才能が惜しかったら、リアリズムをとるべきで、画壇では、立派な、良い才能を持ちながら「写実」(広義な意味で)を軽蔑しているために、その人の良い才能を殺している人が実に多いことは残念である(後略)。

(小熊秀雄『三つの展覧会』昭和十年[一九三五年])

長谷川利行氏――彼は乱作家である。しかし自己主張もこれまでに徹底すれば、少くとも憎むことはできない。(中略)観念の分裂と痛々しく闘う生活的な画家というところだろう。

吉原治良氏――「窓」我々を目醒めさせるような刺戟的な態度ではないが、却ってそういう温和な方法の中で、我々を捉える魅力的なものをもっている。新しがるためにシュールリアリストになったのではない――といった真剣味を吉原氏の作品から受け取ることができる。

熊谷守一氏――「牡丹」は出色の作である。この小品は人間の精神の高さに於いて、ここでは種(「主」の誤植か)として道徳的意味ではなく、自然観察の上に精神的高さに於いて、極限的なものを示している、(中略)「牡丹」では現実の豊穣化が企てられ、「絢爛美」に相当する現実が描かれている。

(小熊秀雄『二科展所感』昭和十二年[一九三七年])

小熊さんの寺田、長谷川、吉原、熊谷さんの寸評ですが当たってますねぇ。小熊さんは非常に優れた審美眼を持つ美術批評家でもありました。詩も美術批評もあんまり評価されていませんが(笑)。親友だった寺田さんについては的確にその資質を見抜きリアリズム絵画の道を行くことを勧めています。実際寺田さんはリアリズムに向かうことになります。

また小熊はモンパルナスの画家たちも多く出品していた独立展について、「作家諸君に対して私は次の言葉を当てはめることから始めよう。即ち「彼等は教養の不足に苦しむというよりも、寧ろ教養の混乱に苦しんでいる。然も教養の混乱に苦しんでいる事が教養の不足に容易に気がつかせないという厄介な状態に陥ちこんでいる――」」(『独立展を評す』昭和十年[一九三五年])と書いています。

日本の洋画家たちは、欧米からひっきりなしに流入するアート情報に振り回されていました。本場の画家たちなら自らの歴史として情報を容易に取捨選択できるわけですが、日本の洋画家たちは最新絵画動向だけでなく、新たに見知った数世紀に渡る過去の欧米アートにも驚き、時系列をごた混ぜにして欧米絵画を受容せざるを得なかったのです。「教養の混乱」ですね。そのため自分たちに何が「不足」しているのか省察できなくなっていました。「日本的洋画とは何か」を考えなければ模倣的受容は上滑りしてゆくばかりなのです。

それはつい最近まで続いた、日本近現代社会では見慣れた光景だと言えます。文学や哲学のジャンルでも似たような事が起こっていました。しかし小熊は透徹した視線で日本の洋画家たちが進むべき道を指し示しています。彼が社会最下層のプロレタリアで学校などで知識を詰め込まれず、一から自分で考えなくてはならなかった人だからだけではないでしょうね。熊谷守一は当時のインテリでしたが小熊と同様に地に足がついた歩みをしています。思想に関する姿勢が共通しているのです。

文学・哲学思想であれ絵画思想であれ、思想は付け焼き刃では役に立ちません。腹の底まで腑に落ちなければ思想は肉体化しない。小熊や熊谷は手に掴めるような思想しか信じなかった人たちです。それが年下の池袋モンパルナスの画家たちに影響を与えてゆきました。じょじょに地に足がついていった。人や物の本質を素手で摑むような具象抽象絵画は池袋モンパルナスの大きな特徴です。それは時間が経っても古びない。池袋モンパルナスの画家たちの絵画は日本的洋画の原点を指し示しています。

また池袋モンパルナスの画家たちの軌跡は、人間の矜恃、誰にも奪えない〝心の城〟について考えさせてくれます。為政者はバカじゃない。どうしようもない困難が国に降りかかれば個人の自由は間違いなく制限されます。それは避けられない。またある程度正確に歴史は繰り返されます。国難の世になれば声高な体制批判者たちの大半は、いつの間にか声高な体制支持者になっているはずです。同胞が無残に死に始めればそれは必ず起こる。特に日本ではそれがあっという間に広がってゆきます。平時の体制内体制批判者は愛国者という逆説が働く。豊かな社会の上澄みに過ぎない芸術家も当然巻き込まれます。極限まで追いつめられた時に問われるのが人間の矜恃です。

小熊秀雄や靉光、長谷川利行、熊谷守一が最後の拠り所としたのは極私です。それは芸術家ならではの〝遅れの思想〟と言ってもいいかと思います。文章を書く時でも絵を描くときでも思考が手を通して表現される際には遅れが生じます。優れた芸術家は創作の瞬間に必ず遅れようとします。現実世界をできるだけ遠くに置いて、より深く、より長く遅れるのです。それが極私であり、芸術家が目指す永遠はこの遅れによって表現されます。しかしより深く長く遅れた芸術家の永遠には必ず各時代を代表する刻印が打たれています。(了)

鶴山裕司

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

■ 鶴山裕司さんの本■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■