神奈川近代文学館 特別展『寺山修司 ひとりぼっちのあなたに』

【会期】

2018年(平成30)9月29日(土)~11月25日(日) 休館日は月曜日(10月8日は開館)

【開館時間】

午前9時30分~午後5時(入館は4時30分まで)

【会場】

神奈川近代文学館第2、3展示室

【観覧料】

一般600円(400円)、65歳以上・20歳未満及び学生300円(200円)、高校生100円、中学生以下無料 ※()内は20名以上の団体料金

【主催】

県立神奈川近代文学館・公益財団法人神奈川文学振興会

【編集委員】

三浦雅士 田中未知 祖父江慎

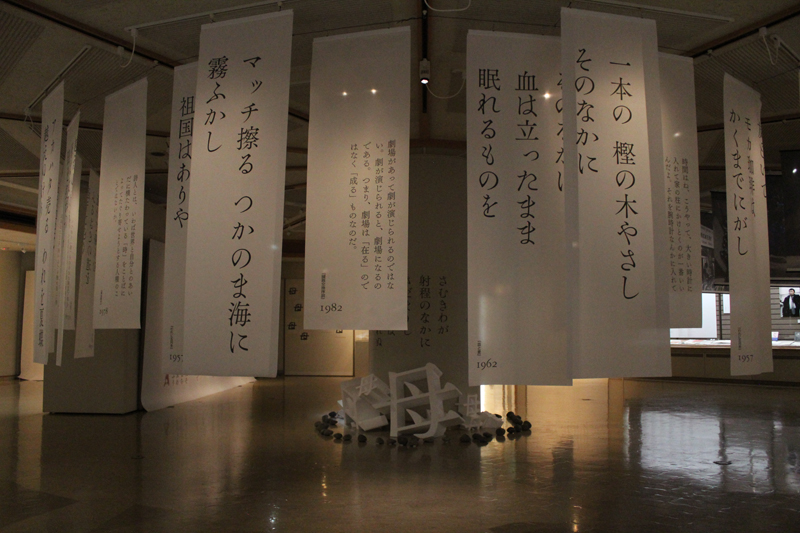

食み出す――『寺山修司展 ひとりぼっちのあなたに』のオープニングセレモニーに登壇した辻原登、三浦雅士、田中未知、祖父江慎は各々そう口にした――展示された寺山の言葉が紙面を食み出す、天井桟敷の台詞が台本原稿を食み出す、収容された展示物が文学館の仮構を食み出す、文学館主催の企画展がその常套を食み出す ――天井から吊り下げられた歌の一片、その下陰に凝固してうずくまる「母」なる言葉、展示会場の二部屋を繋いだ廊下で寺山映画の初期作品を投影する窓ガラス上の、窓外の景色と記録された景色の二重写し、神奈川近代文学館の外壁を見よ――文芸における定型の枠を食み出す寺山の振る舞いそのものを展示する企図は入館前の来場者の文学館の展示を眺める安んじた心構えに清新な風を吹き込む。観覧当日、空青く海光る風光明媚にきょろきょろしながらたどり着いた二部屋の薄暗がりで、はじめて目にする寺山の自筆文字は、幼少期のおてがみでも大人になってからの手稿でも、一定の寂しさを湛えているようにみえた。

左上から時計回りに辻原登、三浦雅士、祖父江慎、田中未知 (敬称略)

寺山の寂しさを遡る。一九三五年に生を受け、十歳のときに青森大空襲で焼け出されて古間木(現在の三沢)で父方の叔父が営む食堂に母子ともに身を寄せる(父は数年前に出征し、終戦後に外地で病死している)。母・はつは三沢の米軍基地で働いて子を養うが、より待遇のいい仕事を求めて福岡の米軍基地に出稼ぎへ出る。寺山少年は青森市内の大叔父のもとに引き取られた。毎晩遅くまで母を待つ子の寂しさと、帰ってこない母を待つ子の寂しさを二つながら味わって、寺山という「寂しい少年」が形成された。もう少し遡る。

父の遺骨がとどいた夜、母は自殺をはかった。洋裁ばさみで手首を切断しようとしたのである。血が畳いちめんにとび散り、寺山食堂の客たちが靴のままで階段を駆けあがってきた。母は一時的に狂っていて、私との無理心中をはかっていたらしく、血のついた鋏をかざして、「修ちゃんは? どこにいる」と私を探した。私は、人ごみの一番後ろから、そんな母をひどく客観的に見つめていたのである。

(『誰が故郷を想はざる』――展覧会パンフレットより抜粋)

父の死に直面して母子は決定的に切り離される。いや、切り離されていたことを決定的に自覚する。「ひどく客観的」と位置付ける母との距離がやがて青森九州間に引き伸ばされる。福岡の母に宛てた手紙は痛ましい。寂しさを素直に吐露している言葉のうしろに、寂しいと文字に綴ることができない膨大で孤独な時間がある。

早速今週の土曜にフルマキへ行って来ます。

旅行無事に行って来ました。

おばさんに土産として箱入りのコンブ菓子一箱買って来ました。

母さんにもと思いましたが食物ならあると思うし又人形を買ってもそちらでは邪魔だと思うので木ぼりの熊の人形のちいさいのを買いましたがこちらにおきます。

(往信書簡(寺山はつあて 昭和25年秋ころ)より抜粋)

この寂しさには宛先がない。母のいない寂しさならば母に訴えることもできようが、母ではない「私」という寂しさは、何によって解消できるのか。「私」を埋め尽くそうと、渾々と言葉が流れ込む。書物からも、自分自身からも流れ込む。特別なことではない。母とも、他の誰とも違う「私」という寂しさは誰にでも当てはまる。ただ寺山の場合、その寂しさと向き合う時間が長かったということはあるかもしれない。

青森高等学校に進学した寺山は詩句に没頭し、全国の文学部に呼びかけて学生詩人の連帯を組織する。これより後年の寺山は文芸芸術の同志たちに囲まれて一世を風靡する道を行くことになるが、早稲田大学進学後は混合性腎臓炎、ネフローゼと罹患し、長い入院生活を送る。寺山は重篤なときでも病床で本を読み、創作ノートをつくったという。無論我が身の死に様も想像する――ベッドを取り巻く医者看護婦見舞客――その取り巻きの肩越しに患う肉体を見つめる「ひどく客観的」な「私」によって、十九歳の「私」、二十歳の「私」が言語表象のうちに裁断される。言葉だけは病体の軛から解放できる。そうして解放された言葉は寂しいひとり歩きをはじめる。寺山が母から切り離されたように、言葉は寺山の肉体から切り離されて、言葉はみな母の帰らない「寂しい少年」になる。

『ノオト』と題した当時の創作ノートのなかに『遺書 vol.Ⅰ no.Ⅰ』という散文がある。通し番号をつけたのはただの諧謔か、それとも言葉の増殖する予感からだろうか。「私」は何文字の言葉で埋め尽くせるのか、と「私」を小さな枠に閉じようとすれば、通し番号を無限の方向に開く必要はないのである。「私」はいかに埋め尽くし得ないか、そんな実験心の顕れと見るべきではないか。闘病生活を乗り越えた寺山のジャンルを問わない執筆の数々には、そのような『遺書』の通し番号が附されている、そんなふうに考えてみたくもなる。詩句、戯曲、小説、映画、歌謡 ――我々がどのジャンルにも寺山を発見し、その遍在性に驚嘆しながらも、どこか寺山を捉え損なうのは、様々なジャンルの言葉が「私」の寂しさに流れ込んできては、どこか「私」を埋めつくせてはいない多重の輪郭線ばかりを寺山に与えているからだろう。

本展入り口では寺山の肖像をいくつも並べた一角が来場者を出迎える。その複数性多層性の顕れ出る根源から寺山を回顧する本展の仕組みを巡り、食み出すものとしてビジュアライズされた言葉の、その表象の外側になお食み出す、寺山の「私」なるものの寂しさを感覚する。決して知らないわけではない、我々にも身に覚えのある寂しさであるからこそ、その寂しさにとことん付き合ってジャンルを問わない仮寓の輪郭を与え続けた常ならぬ自由闊達さに、憧憬と多少の嫉妬を覚えたりするのだろう。我々の寂しさはいまどうしているか。あるいはほったらかされ、あるいは押し込められ、あるいは寺山の市街劇が攻撃をしかけた「関係をもちたがらない現代人」のように振る舞っているのではないか――もとは「寂しい少年たち」であるはずの我々なのに。

つまり、あんまり愚劣でありますから《帰ろ》うと思います。

<帰る>。

Where。? ふるさとへ。

(『『遺書 vol.Ⅰ no.Ⅰ』冒頭 ――展覧会パンフレットより抜粋)

星隆弘

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■