〝よし、その売れていない、秘法を使った旅のプランに、僕たちが最初の顧客になってやろうじゃないか。僕は何でも初めてが好きなんだ。初めてを求めるとき、僕は誰よりもカッコよくなれる・・・〟この旅はわたしたちをどこに連れていってくれるのか。青山YURI子の新しい小説の旅、第二弾!

〝よし、その売れていない、秘法を使った旅のプランに、僕たちが最初の顧客になってやろうじゃないか。僕は何でも初めてが好きなんだ。初めてを求めるとき、僕は誰よりもカッコよくなれる・・・〟この旅はわたしたちをどこに連れていってくれるのか。青山YURI子の新しい小説の旅、第二弾!

by 青山YURI子

0

旅の始まりは、荷物をまとめ、家を出た時か。それとも胸高鳴らせて、夜いつもより早めに床に着くときか。夢から覚めたら、旅がある。それこそが道理であろうか。それとも、多くの人が言うように、他の旅行者たちの姿を認め、ようやく自分たちが旅の道中にある、と実感が湧きだすころであろうか。アンヘラは、確かに後者、空港から旅が始まる、という、正確には旅行気分が始まる、という意味の、おそらく多くの人間の支持する考えを持っていた。空港の駐車場に着いた時、飛行機の座席に乗り込んだ時、僕が眠り込んだあと、一人で窓の枠からブラインドを彼女の額分開けて、青白い光を眺める時、目的地の空港に到着した時の、まさにその国最初の印象が始まる時。空港の移動通路の窓から眺めた景色。ガランとした到着ゲート。すでに100枚以上も写真に収め、2ギガのメモリを隅々まで一杯にしていた。しかし、僕の考えはこうだ。僕は、まだかのコラージュの国とやらに、未だ足を踏み入れることなくいる。旅行の内容を記述するのに、僕は正確に、その国へと僕たちが踏み出した、その瞬間を始点とするという考えを持っていた。そのために、旅行するという言葉にあるような「家を離れて他の土地へ行くこと(ある辞典より)」の「行く」の部分ののりしろは必要がないと考えていた。僕は、純粋な部分、予兆ではなく、正確なその物だけを旅行先だと考えたい。ここは、いまだ純粋な、母国から皆と一緒に飛んできた100%のスペインであって、僕たちが計画してきたコラージュの国ではない。僕らは1の国へ未だに踏み込んではいないのだから、まだ1のステージには進めてはいないと考える。

目的地の空港、あのヤドカリ女の視線の元で、選ばれに選ばれ記入した第一国の空港に着くと、彼女が言っていた〈コラージュの国専用出口〉を目指した。しかしそこはマドリード・ナバハス空港で、夏のバカンスにスペイン各地で過ごす古今東西の客でごった返しており、その専用出口の目印となるゲートに着くまでが長い、長い道のりだった。確かに、アンヘラの意見は正しいのかもしれない。空港に着いてから例の出口を見つけるまで、確かにそれは遠く見知らぬ国での旅程だった。僕たちは彷徨い、様子をうかがい、気分を高揚させつつも少しうんざりし、すでに日常では持ちえない様々な気分と感情の混ざり合いを味わっていた。真夏の南欧観光のためにそこら中から流れ着いた客の波に押され、揉まれして、流れるプールに身を任せるように空港の内部を何周もした。昼食の時間も含め、3時間を費やしたが、フランスパンにイベリコハムの挟んだボカディージョも、魚介類の「その日のスープ」も美味しかったので一応は満足。3時間は純粋なマドリードを、さらに人が強力な密度で押し込まれているだろう宮殿や、夏のバカンスで地元の人が避暑地へと散った後の閑散とした様子の市内を想像して過ごした。自分の国から想像するのと、すでに隣り合わせになってその国を想像するのとは全然違う。

ナバハス空港に着いた時、まず初めに驚いたことは、ここの人々はマドリードのド、正確には〝ッd〟の音を、口内で隠し持つように発音することだ。低く魅力的な女の声でアナウンスがされている。美しく低音のバスで、彼女のトーンは高低せずに揺るがない。彼女は柱となってその声音のトーンの単調な、しかし美しく深みのあるシートを支えているようだ。僕は隣にアンヘラがいるのに、油断すると彼女の声のシートに抱かれて包まれるような錯覚に陥る。他の声が一瞬、聞こえなくなる。

全体にまばゆい白とオレンジの印象で、空港の建物全体を覆うほどに広く、緩やかにカーブになった天井には、一面に巨大なタコの吸盤が並ぶよう、平たい円の笠を持つライトが連なっている。つるつると、洗剤の匂いを強く放つ磨かれた床の上にも吸盤の幻影が写り、上から下から吸われて引かれ、気持ちが分散するような気分を味わう。

僕が彼女の叫ぶ声が好きなら、アンヘラは僕の巻き毛が好きだ。二重の意味を込めてそれをアンジェリックカールと名付け、(アンヘラの名前の由来は「天使」で、彼女の祖母は祖父がコスタリカに旅行した時、原地で見初めた女だった。彼女は祖母から名を受け継いでいた。)、暇さえあれば中指の腹で掬ってみたり、薬指に巻きつけてみたり、巻き毛を伸ばしていって先に唇をそっとつけたりする。彼女の指輪にするには、僕の巻き毛は少し大きい。彼女が指で作るOKのOの輪ぐらいの直径がある。豚毛のように乾いていて、艶があり硬い。彼女は僕の毛と、自分の毛を交互に触る。暇さえあれば胸まで垂れる自分の髪を分けて握っているし、三本の指を櫛にして梳いている。それに飽きれば、僕のカールを愛でる。僕のカールの中には永遠と底のない渦巻きがあるように、指先で渦の輪郭を辿りながら振動、回転させ、穴の奥を探っているのだ。それらの彼女の習慣によって、隣に居る時にはいつも僕の巻き毛の中には彼女の栗色の毛が混ざっているし、彼女の毛の束の上には僕の褐色の波打った豚毛が絡まっている。弓形になって端と端を静電気で彼女の髪に止めて、左右からの空気圧に右に左に翻っている自分の毛がある。

僕たちは、税関に着いて、記念に一回キスをした後で、EU内での移動のためにコバルトブルーに☆が12個輝き、円形に並んだ看板を目指しスムーズに税関を抜けると、スーツケースを拾い、Salidaと書かれたExitを目指した。Exitの隣に立った、制服を着た係員に僕たちの専用出口を訪ねるように言われていたので、空港の職員らしき人間を探したのだが、それらしき人物はおらず、再び税関まで戻ってコラージュの国の事を尋ねなければならなかった。さきほど僕たちのキスを眺めていたアジア人旅行客や、僕たちがスムーズに税関を通っていくのを見つめていた東欧系の家族は今やっと抜けてきたところだった。みな笑顔だった。アンヘラはジーンズに夏用のブーツを履いていたのを偶然見つけたトイレに入り、スニーカーに履き替えてくる、と言った。ついでにワンピースにすると言った。僕は賛成した。

今は暇そうに外に出て仲間と話している税関の職員の一人に、この旅行の事を話し、尋ねると「知らない」と言った。なので隣のボックスに行き、窓際に人間を振り向かせ聞いた。彼女も知らないと言った。次のボックスには触れず、一番右にあるボックスまでいき、その前で列を管理していた中年の職員に尋ねた。彼は知っていた。「スーツケースのところをあんたは試したか?」「ミラ、あそこにスーツケースのマークがあるだろう」振り向けば誰もが分かる、単純明快な事実をいちいち言葉に起こす。「ここを、うーんと向こうまで行って、」ガイドブックで見た「コロンの搭」のコロンブスのように、新大陸を示す指でまっすぐにその方向へと自信を持って向ける。「預け荷物を引き取る場所に着いたら、通常の出口、と書かれた方まで行く」僕はさっきその場所にいたのだが…。

「そして10歩下がるんだ」え?「ちょうど、黄色い足元を示す線が貼ってあると思う。出口側の人間が入らないように注意を促すものだけど、その線から、ちょうど君ぐらいの青年の歩幅で、10歩下がるんだ。そうして、左側を向いてごらん。そこは白壁になっているはずだ。職員専用出入り口や、清掃道具が中に入っていそうな目立たない、白く塗られた鉄製の扉がある」「はい」「そう、鍵を持っているかな?」「鍵?そんなものないですよ!」僕は少し焦って、コラージュの国の説明書、案内書、契約書、そして黄色い〝ビザのようなもの〟だと旅行会社の女が言っていたカードを鞄から取り出して見せた。「僕が持ってきたものはこれだけなんです。鍵は持っていません」彼は確認するように頷いて、それだといわんばかりの笑みを作ると、僕の肩をポンポンと二回叩いた。「そう、このカードはカードキーになっているから、鍵の所に挿し込んでごらん」「あ、挿し込んで引くんだよ。挿し込んで引く」「ああ、分かりました。ありがとう!!!試してみます」僕は、初対面に出会ったのに彼の息子のように感じて、知らない人からの愛情にうすら笑いを浮かべてしまった。

アンヘラが来ると、彼女の手を取って、早く、早くと言わんばかりに強く引いていった。今は、僕は何でも知っている、本当に何でも知っている人間であるような気がしていた。周りの自動歩道の上の人、外れて歩く人、多くの人がこの秘密を知らないかもしれないと思うと興奮した。制服を着た男、女を見るとがっかりした。どれだけの人がコラージュの国への旅行を聞いたことが、試してみたことがあるのか知らないが、まだ一般的にはそれほど浸透していないはずだ。僕だって、ジャーナリスト志望の彼女だってあの旅行会社を訪れるまで知らなかったのだ。1度、2度はニュースで取り上げられたかもしれないが、皆そんなことなど忘れている。きっとこの中の大勢の人間が向かってはいない、そしてよく自分でも分からない場所を目指していることを思うと、昔ほんの少しの間だけ小説家を目指していた時の気分を感じた。

鍵は何も問題なく開いた。Exitの方から10歩も数えることなく容易に扉はそこに見つかった。カードキーで開く扉はそれだけだった。今引き上げたばかりの冷たいスーツケースを乗せたカートを押してExitの方へ流れる人間たちの横で、僕たちはカクンと薄い鉄製の扉を引いて、ボワンとした音を聞きながら完全に開くとカートをその中へと押し込んだ。そこには、長い通路があった。

特に変わり映えのない、空港の他のスペースと同じ幅を取った廊下を進んで行った。ところどころにコラージュの国を写したものだろうか、未来都市・未来田園めいた写真が飾られていた。50メートルほど行くと、突き当たりにエレベーターがある。ボタンを押して、彼女にキスをして、待った。

エレベーターで地上階へ昇り外に出ると、そこは駐車場だった。いよいよ、僕たちはコラージュの国の土地に踏み込んだはずだった。近代的な空港用の駐車場で、床に撒いた洗剤の臭いが鼻を付く。

1の国(スペイン)×(ケニア)×(USA)=?

それは、エレベーターの扉が開く瞬間に、重なるように明るみに出た。そこは普通の街で、しかし人種が、ちょうど平均を取ったように三分の一ずつ混じり合っていた。マドリード人らしくエレガントなフォーマル服をカジュアルに着こなす人々、そして本国の人々に混ざって南米の、種族の異なるインディオの骨格を透かす人々。ケニアのいくつかの、明らかに部族の異なる人々が、笑いあっている。アメリカの人々は、アメリカの英語を話しているのですぐ分かる。いかにも金持ち風、エリート風、ビジネス風を身にまとう老若男女。特定のアメリカ人は分かりやすく、しかし、ある一つの土地へ行った時にその国の印象を形成する、移民、留学生、本国の人に関係なく共通した、流行の服装や振る舞いの統一性が見られない。ケニア人らしい女は砂埃に霞んだシャツの胸元から鮮やかに光る美しい黒肌を見せる。様式美ある整えた髪を作り、古風な衣装を着た女もそうだろうか。対照的に足や尻の形をエロティックに見せるパンツを履く女。ケニアにも都会はあるはずだ。

巨体を揺らす母親たち。それぞれ鮮やかに染めた布を着用し、全身と同じ布で背に結びつけ、赤ん坊を母体の一部のようにしている。しかしそれぞれ結び目の形が異なる。男の足元はビーチサンダルが多いが、メーカーが違う。アラビア帽子を被った黒人の男も数多くいるが、彼らはケニアからの人々か、それとも…?

アメリカに住むスパニッシュ系住民や、スペインで育った南米系の若者、そしてスペイン本国の若者たちがなにやらスペイン語で冗談を飛ばし合う。一人が鞄から地図を取り出す。5人が一斉に地図に向けて頭を延ばした。5人とも、地図の別々の箇所を覘いている。彼らはどこに向かうのだろう。国内線ターミナルに移動するためのバス停へ向かっていった。

彼らの後に続き、辿り着いたバス停のサインには、二重の丸の中いっぱいに2の文字が収まっている。2はきれいに円形の中に収められているものの、今にも内膜を打ち破りそうに思えた。◯の中で大きくなりすぎた胎児のように、縁を掠めているのだ。アンヘラも同じ事を思ったらしく、この2番のバス停のサインを写真に収めていた。くしゅん、くしゅっ。くしゃみをするような音がカメラから聞こえる。バスターミナルには人だかりがある。街に向かうバスを待つ。2、3のバスが70余りの人をランダムに切り分けて運んで行く。

この2番線から、僕たちは一旦近くの中心街まで出ることも出来た。空港は『グラナダ』の街と直接つながっており、シャトルバスを使えば30分ほどで辿り着くそうだ。周辺の地図の付いた看板を見ると、『グラナダ』の北には、サンタモニカ市が隣接している。東にはシアトルがある。どこかケニアの土地の名前を取った町は?と思うと、グラナダとは対極方向に、かの有名なルート66ならぬルート88があり、それは『ナイロビ』という、太字で書かれた比較的大きいと予測される都市にまで続く。『ナイロビ』までは120キロある。地図はそこで途切れている。

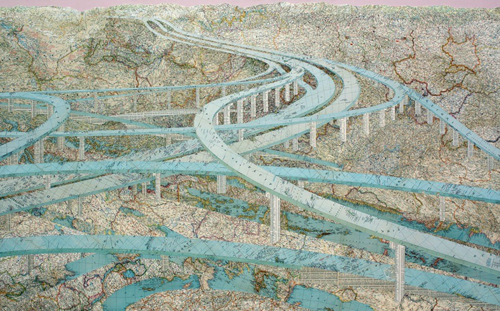

All Images by collage artist (c) Matthew Cusick

(第04回 了)

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

* 『コラージュの国』は毎月15日にアップされます。

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■