ヨーロッパで異言語に囲まれて日本語で書くこと。次々と場所を移動しながら書き続けること。パッチワークのように世界はつながってゆく。モザイク模様になって新しい世界を見せてくれる。そこに新しい文学と新しい作家の居場所が見つかる。それは『ショッキングピンクの時代の痰壷』であるだろう・・・・。

ヨーロッパで異言語に囲まれて日本語で書くこと。次々と場所を移動しながら書き続けること。パッチワークのように世界はつながってゆく。モザイク模様になって新しい世界を見せてくれる。そこに新しい文学と新しい作家の居場所が見つかる。それは『ショッキングピンクの時代の痰壷』であるだろう・・・・。

第三回文学金魚奨励賞受賞作家・青山YURI子による14のfragments実験小説!。

by 青山YURI子

一辺

青く塗装された山。木目の鮮やかな椅子とテーブル。見知らぬ町にいる。ここへ来る前に滞在した場所のスーパーで見かけたような、固まって存在している団体客のまとまりが3、4つ。彼らの服装は色が眩しい。

背後のテーブルに叔母がいたことだけは確かだ。青いかつらを被り、帽子を手に取り足を斜めにずらし座っている。ちょうど昼食の時間を少し過ぎた頃、お茶の時間にはまだ早い。今日は何を食べたのだろう。たった20分前のことが思い出せない。時間は淀んでいて、重い水をクロールで掻き分けて進んでいくよう。一分が一分遅れで到着し、すでに一日を終え、寝る前にこの時間を振り返っているようだ。同じ場面と時間が二重に、三重に、カルテットになり現れる。

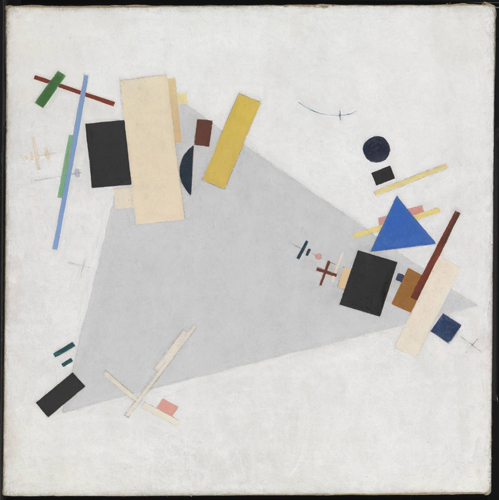

リ花は時間と場面の亀裂の間にするりと体良く身を収め、冷静に考える。いつもの観光地とは、全く違う空間に居る。外国なのに、日本人ばかり。空気はただれ、よどみ、人の肩に寄り掛かる。湿度は高い。しかし人々の間には不快な感じはなく、さらさらとした時が流れる。客たちはみな快活に会話をし合う。客の声で小屋は一杯に満たされ、ますますこの町の外の様子をかき消しているようだ。この付近、半径10キロに、日本の人がいるように感じる。

リ花には、彼らの声が建物の構成要素、たとえば平たい一つの面を持つ壁の上の、大柄で派手な壁紙模様に感じられる。

「これ全部、食べちゃって」

目の前にいた、親しい人が言った。家族か親近者、よくわからない。ここは外国なのか、日本なのか、はっきりとはしないように。

山奥ではない。きっと町に近い。けれど小鳥も鳴かないし、車や人の入って抜けていくような、動きを全く感じない。外からは覗けないシートが貼られた窓を、時折おしゃべりを辞め、気をつけて見つめる人々は、何か号令を待機している様にも見える。

小屋は頻繁に、煮立つようにコトコトと揺れ、近辺には兎やリスや、野鳥の遊べる静寂さを持ちえない。人々は小さな揺れにも全く気づかず、喋りに夢中になっている。人々の声は大きくなり萎み、大波、小波、ざぶんざぶんと揺れながらリ花の元へと押し寄せる、離れる、押し寄せる。彼らの声が離れる時は、リ花の意識が遠のく時だ。客たちの言葉の破片が散らかっている。全体の声の大波はこんな貝殻らしき言葉の破片を彼女の耳元まで届ける。「へは」「来た来た」「そうだ」「茶」「っと最後は」

親しい誰かとその午後、何が必要か、必要なものは全てリュックサックに詰めたかどうか、確認していた。ペットボトルの水、鍵、チケット、折りたたみ傘、上着、ピーター・ハントケのペーパーバック。まるで家を出る前に、持ち物を見直すように。

誰かがこちらの方へとやって来る。紺尽くめの背の高い女が二人。彼女たちがこの場の主導権を握っているかのような堂々とした態度でこちらへと向かってくるのが見える。何かが必要なのか。リ花たちに用事があるのだろうか。次の観光プログラムのガイドだろうか。異国を演出するために、裾まで引きずる装束を身に付けているのか。二人の装束の上には「ツ」のような模様が上下左右逆さまになってプリントされている。

その内の一人は水槽に入って、マーメイドのように歌とともに踊り、泳ぎながらどこかに飾られていた?彼女には見覚えがあった。しかし知り合いにはいなく、往年の女優でも有名な絵画でもない。

きっと叩けばコンコン、と鳴る、玩具みたいな女。モデルニスモ建築の石の彫像?どこかの広告で見かけたとしたら、モデルではなくって、広告文字の色調の感じ。

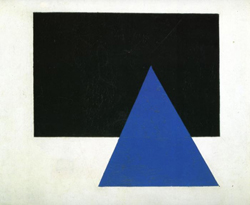

機械的に笑って手を振る。左右均等に口角が上がる。裸体にいくつか引出を付けて、―引出も彼女のボディの一部であったが―その内の1つを半開きにし、どこかでポーズを取っていた?「サルバドール(・ダリ)の絵の中でもしかしたら見かけたかも」リ花は考えた。

もう一人は対象的に「生」をイメージできる女だった。一味一味微量に違う人間味のある動作。唇の吊り上げ方。まばたきの仕方、眉をつまむ仕草、なにかを心配する様子。精神を立て直す様子。ほら、また堂々として歩いてくる。一抹の不安をポケットにきれいにしまって、今は一人の鉄壁のきれいな人として。きれいな言葉を使って、わざと。そしてその「わざと」が見えなくなるよう、また身に隠す。リ花の方を向いて手に振る。

「なんなの。やっぱりわたしに用事?」そのフレーズを心に隠し、無関心に女を視野の片隅に映す。

女の影が石の床に伸びてくる。ゆらゆら揺らめきながら、ぐんぐん伸びる植物さながらに、遠慮なく前方に向かって。

この小屋には水槽がある。魚が五匹ずつ群れになり泳いでいる。今は酸素の泡が登る音がよく聞こえる。周りに誰もいないみたいだ。

顔をあげると、みなまた一様に、喋りに戻る。ざわめきが戻る。

カタカナ文字の羅列のようなノイズの中で、女の声が柔らかく聞こえる。1だろうか、2の方だろうか。「早くしばって、早くして」英国の英語だろうか。湧き出る温泉のようにコポコポとしている。

二人がやってきても、時が止まった様に、周りは各々の時間を保っていた。誰にも気づかれず、ああ、彼女はどうなるの。大丈夫?と緊密感を持って見守られる場面も湧き起こらずに、リ花の口はしっかりとふさがれていた。まずブルーベリー、ラズベリー、種付きサクランボの実が、口一杯になるまで詰められて、その後布で覆われた。5回、6回、幾重にも渡ってまかれ、その間にも人々は気づかない。巻かれた布は個人的な人間の匂いがする。近親者は、ただ見つめていた。リ花は布についた匂いを「嫌いではない」と思った。

「粘着テープではなくて良かった。」と低く小さな、声にならない呻きを出した。あの酢のような匂いが苦手なのだ。口を塞ぐのに、彼女らの衣装の切れ端が使われたことはなんとなく分かった。心地良い、布を裂く音。どこへ連れられていくのだろうか、小さな恐怖がコツコツと背骨を上がったり降りたりする。手首を縛るのに、そしてその後、折れるところは折って、体をまとめて一つにするために、2人の内の化粧をしてない女の方が、している方の装束の裾を大胆に鋏で切っていたのを彼女は知っている。

硬く幾重にも縛られる。周囲のざわめきは未だ収まるところを知らない。リ花は服を着ている。リ花はコンパクトにまとめられ、袋の中にいる。脱がされることなく、折線を付けた人間折り紙のような体は、山折、谷折りに、自然な方向へと片足ずつ曲げられ、両腕が二重になると脇が閉められ、胸の上へと折り畳められ、ちょうど二つのこぶしは彼女の顎の下にある。やっと少しずつ湧きだした実感で汗が布に滲む。しかし彼女はこう考える。「彼女らの布を汚してはいけない」

うん、と汗を我慢しようと、汗腺を意識して冷静になってみたりする。

袋の中は、体内の不安が水分となり、そこに体を浸しているみたいだ。不安感のプールはぬるい。倦怠に似ている。恐怖の冷たく鋭い水が時折額から伝う。

足が浮く、上半身が放たれる。頭を支えて!と声。どこかへ運ばれる。夢の中みたいに。女の人の声が聞こえる。まったく現状を把握できないリ花は、そのまま目を閉じる。

1は落ち着いて、息を吸う。リ花も息を吸う、しかし吐かずに口の中で少し遊ばせた後で、飲み込む。何もよく考える暇もない間に運ばれている。女二人に運送されている。「彼女に話しかけたら、どうだろうか」

リ花は恐怖を感じている。しかし同時に、その恐怖は彼女自身のものではないように感じる。袋が風を切るうちに、恐怖は風のスピードについてこれずに、空気に押し出されたようになっていて、袋の中で意識されるのは、二人の声+それを覆うような自分の心の声。完全に自分の胸の内、彼女の意識の中に彼女は収められているようで、妙な安心感をも感じている。

だから、「もう少し口元を開けてくれるよう」女に頼む。コーヒー豆でも入れてあったのだろうか。目の粗い麻の袋の網目から、黒目をのぞかせ、女を見つめる。化粧の派手な女が映る。人間味のある方だ。敵とは思っていない、と伝える普段通りの声音で、彼女たちに向かってまた唸る。うねった声だ。

「これでいい?」Mと呼ばれる女はリ花に確認をする。「うん、ありがとう」とはっきりと「Ok」「Thank you」の適切なイントネーションを意識して喉を鳴らす。内臓器の奥の方から声は響いてくる。彼女はまるでリ花の友人であるように、これから友人にでもなるかのように、親しみを込めて礼を言う。その後、少し楽になった彼女は、混乱の気持ちを放って、諦めの境地の中で、感謝の念をガムの様にふくらませ、少し甘い感情を彼女に持ち始める。Mら2人の親密な会話が聞こえる。布の、袋の、すぐ向こう。彼女は、二人に抱えられている。

Mに心を許している。実際には自分からへりくだり、誘拐犯に袋の口を緩めるように頼んだものの、Mは彼女の願いを聞き届けてくれた「いい人」だ。「恩人」ですらある。

彼女たちは秘密話をするトーンで、なにやら上司による指示の確認をしている。声音は、彼女たち二人の親しい会話であるから、どこか温かみがある。リ花は怖さも忘れて、これから起こるなんらかの危機の対策にも考えを巡らさず、ただ彼女らのその温かみに浸る。長年の友人、または同僚であるだろうこの二人の堅牢な友情の上に、トランポリンのように乗って跳ね、流れる個人的な言葉にまた戻れば彼女を安心させる。その友情のリンクの輪の一つに彼女も片腕を突っ込んでぶら下がる。

「ねぇどこへ持って行くんだっけ」「あの辺ではなかった?」彼女たちの間には真剣さも伺える。(内密な空気が流れているから里香は親密さに挟まれているよう。)失敗はゆるされないと、「あの地点まで行けばもうあとは簡単」と励ましあう言葉が交わされる。途端にまぶしくなった。袋と布を通しても、目の裏にオレンジ色が映る。

「この子をどこへ置くんだっけ」生まれつきの低い声でMは相方に伝える。

「この子」という響きはリ花に安心感を持たらす。

二辺

「この子」という響きはリ花に安心感を持たらす。

暗闇を降り、新しい空間へ。

彼女たちと飛んでいることは確かだ。その時間が長い事にも疑いはない。舞台の裾に居る感覚に催される。薄暗い、人工の灯でうっすらと二人の顔が浮かびあがる。目の前にいる女は眉毛も目の色も濃い。左の方はものすごい美人だった。どちらがMの声をしているかは分からない。

黒ずくめの二人に支えられ、袋の中からも、風の音で運ばれている場所が変わるのが分かる。「気をつけて」女が言い合い、彼女が引きずられてきた空間では女たちの声は篭り、曇りがちで、無風だった。今では、紙飛行機でも風を気持ちよく切っていけるようだ、と袋の中で思った。

空飛ぶウェンディのように闇を運ばれているのを、リ花ははっきりと認識した。大きな舞台だった。風がぐるんぐるんとうねりながら二体と一袋の横を切っていった。と、途端に強い光が灯る。歓声があがる。袋の中で、自分がどんな風に飛ばされているのか、はっきりと想像出来ていた。

ここは暗闇のホール、照明が二体と一つの袋に当てられている。光は袋の上面を覆っていて、袋の中まで熱で一杯にする。リ花が感じていた不安は一枚の紙のように、その熱で焼けてしまった。不安以外、どこも焦げなかった!今はカラカラと晴れた気候がその中にある。彼女は気持ちよく宙を飛んでいる。

その場所が、何処かしら市民会館のような場所であることは感じられたが、具体的な名前まで分からない。彼女は、誘拐されたのだから。広がる暗闇のホールは、照明の具合で緑色や黄色に変わったのを知っている。内にこもったように飛び交わされる拍手の音や歓声から、これが室内であることがはっきりと分かる。

前の道で二人が引きずったので、袋にはところどころ小さな穴が開いていた。体の後ろのその一つから、整理整頓がよくされた人々の並びが見えたが、青いかつらがその中でぽつん、と光っていた。

<言い訳がなだれ込んでくる>

リ花は自分が飛んでいる状況や場面をパタパタと頭の中でイメージに起こしている。もう不安は感じなかったが、代わりにありとあらゆる理由が、麻袋の粗い目の隙から、槍のようになって降り注ぐ。

(小屋の前に石がありすぎた。

あのスーパーでは買えなかったから。

突然メールが来たんだから。

彼女が大きな音を立てるから 。)

2はリ花の<言い訳>を避けるようにビシバシと手を払う。彼女たちにはリ花の心の声が見えているのか。

蜂蜜の匂い。カステラの匂い。チョコ、シロップ、あらゆる甘いものが混ざり合ったような匂い。カラフルな匂いが踊る。コーヒー豆の匂いが染み付いたリ花の入る袋の中にまで侵入し、砂糖を入れたコーヒーの味が届く。

「それは山場」

シティホールで飛ぶ姿を見せる場面を終え、道は安定し、二人は暇を持て余しているのか夢について語り込んでいた。

歓声が消え、静かになった後、Mは教授をはじめた。

「次の町ではこうするのよ」Mはリ花に教えた。

「うん、そうそう、夢の中では人はよく喋るよね」

「際限なくナレーションをいれる」

「気づいたことをノートに取るように、普段喋らないこともいちいち言葉にするね」

リ花は笑いながら、彼女たちの会話に参加する。(明瞭に言葉が二人に届いたかは分からぬが。)

リ花の言葉を聞いたか聞かぬか、Mは話を続ける。

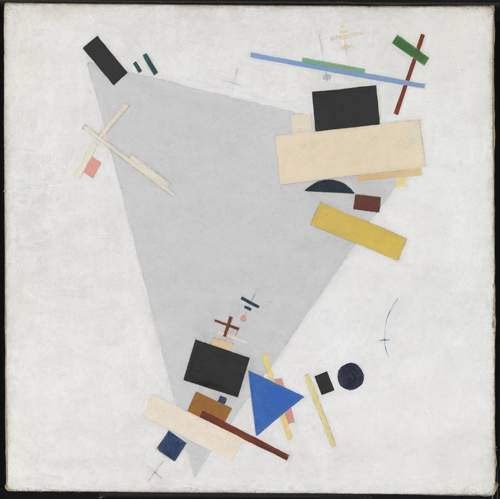

「ようは、夢って三辺あるのよ」

何にでも三でバランスを取るように。ほら、私たちも三人でしょ。この「運び」は、3人でなきゃ成り立たないものなのよ。だからあなたを必要としたの。支える柱が3本あれば、その建物は建つ。夢の世界も三本の柱からなっているの。

「だから、一度閉じ込められてしまったら、もう誰もそこから抜け出せない」

「その町の住人になるのね」リ花は言う。

「あんたのことよ」2が言う。

「永遠と円環する夢の中で、人は閉じ込められてしまうの」

「夢の三辺で塞がれた三角の中であんたは閉じ込められたままよ」

リ花には、それが幸か不幸か分からなかった。

「でも、どうやって泳ぎ続ければいいのか、分からなかったらまた今度教えてあげる」

<この国で暮らしていくには、まずそれを習得しなければいけないのか?>

「その中で泳ぎきることをまずあなたは学ぶのよ」

「リ花は、屋内、屋外、あちこち通る、流れるプールに身をまかせるように、永遠と巡り続ける」

彼女の考えを読み、Mは自分に言い聞かせるような喋り口で補足する。

リ花が温かさを求めて、Mの言葉にうっとりと聴き入っているのを知ってか知らずか、膜を切り裂くように2が口を開く。輝くように冷えた声だ。

「あんた、私がダリの絵の中にいるって思ったでしょ?どうして言わなかったのよ」女は言う。

「確信がなかったから」

「エ?よく聞こえない」

「確信がなかったから。(二人がわたしの口を塞いでいるから喋れないの!)」

ますます女はキレる。

「どうせわたしのことダリの絵のような女だって思ったでしょ!」

もう観客の声はだいぶ後ろに遠のいていて、彼女の叫び声とともに、新しい街へと一気に飛んで、距離をピという音で縮めた気がした。

「着いたわ」と冷静に、温かい声でMが言った。

頭の中は、脳の裏が干からびて地割れするかと思われるほどに、遠い失恋のことばかり考えていた。それを意識すると、失恋の言い訳の波は止まった。

彼女たちと、新しい土地へと降り立った。それをリ花は眼前で見たのだが、二人組は袋の紐を解き、リ花を解放すると、途端に石灰化し、灰だけでは到底支えきれないその体重に、瞬く間にぼろぼろと崩れ落ちてしまった。リ花は自分もそうならないように、うん、と力を体に込めたが、すぐに、「力をいれることは逆効果だ」と気づいた。しかし、彼女の体は崩れ落ちることはなかった。

彼女は知らない街で一人、立っていた。

三辺

彼女は知らない街に一人、立っていた。

ねずみ色だらけの町だった。広場に出た。上には灰色で厚く空を塗った雲、下にはセメントで出来た建物が一軒。ここでは食べ物を配給しているようだ。彼女はそこへ並びに出る。人々は二列に伸びている。

前方の方にひとり、青いかつらを被った、叔母がいた。人々はみな灰色の服や帽子を着けている中で、彼女の青は目立った。「あ」と口を開いたが、声にならなかった。追いかけたかったが、列を抜け出せなかった。

高台の地面は全てアスファルトで覆われていて、遠くの方にはコンクリート建ての住宅街が段々畑のように広がっている。かかとに力を入れ、勢いをつけて三百六十度回転してみる。と、住宅街は360度に渡って広がっていた。一番低くなった地面ーダウンタウンから、周りは塀のように家々があって、内側から眺めたコロシアムのように見えた。

この街では、灰色の全てが高価に見える。二、三時間もいれば、人々がどれだけ灰色に価値を置いているのかが分かる。高そうなものが置いてある店は、全て灰色の色調でまとめてあり、安そうなものが置いてある店は、まだらに色がついている。人々は色を身に着けようとはせず、灰色のコートー貂も豹の毛皮も黒の斑点を残して煤けた色にしてしまい、灰色をよりきれいに見せる白いスカーフやジュエリー、小物を身に着けている。女性のファンデーションもより青ざめた色を肌にのせるのがこの街の常識のようだ。灰色の色調の幅をより広く際立たせるために、頭のてっぺんには白い帽子を、足元には黒を当て、グラデーションを身にまとうのが若者には流行っている。ある年齢に達すると皆一様に髪をシルバーに染め、自然の銀色の髪を持つお年寄りは特別な存在だ。皆早く、年を取りたがる。まだらに白髪を持つのではなく、自然の灰色一色で統一された毛を持つ老人は生まれつき美貌に恵まれた人間のような扱いを受けている。反抗的な顔つきをした若者も「まじイケてんね」「やばい!きれい!」だと手押し車を押す80のおばあさんの後ろ姿を振り返り、消え入るまで腰まで垂れたシルバーのウェーブを放心したように眺め続ける。灰色ばかりなので素材や、デザインや、道の凸凹や壁のセメント塗りのタッチが普段よりも鮮やかに目に入り、グリサイユの街、鉛筆で描いた街にいるようだった。

「私はここでしばらく新生活を送らなければならない」そのことはなんとなく察しがついた。人は居る。人間の居る町だった。

日用品を買うために、小さなスーパーに並んでいる。そこには秩序はなく、人は会計の場所で列を作らずにごった返し、人の集まりは、皆一様に同一色を身に着けているため、遠目からは灰色の塊、というか灰に見える。彼女は、彼らの合間に埋もれている買い物かごも掴めずに、手に取った製品を胸一杯に抱える。無印良品に売っているように全てシンプルなアルミニウム製品。日用品を揃えようと、タオルやシャンプー、ピン留めやゴム、灰色のマニキュアも買う。

ペットとしてチンチラ、鼠が売られている。ゴールデンハムスターはほとんど無料に近いのに、灰色のハムスターは犬ほど値が張った。

と、後ろから知っている声がした。リ花の知っている言葉を話しているだけかもしれなかった。少し年上の女が、手に軽く一本のミネラルウォーターのボトルだけつかんで立っていた。

「あなた、――じゃない?」「大変だったね。」

「きっとなれたら楽しいわ」と自分の美貌を保つことを意識しながら力強く吐く彼女の言葉に、彼女は段々と穏やかな気持ちになっていった。

ヨーロッパのキオスクやパキスタンの人が個人営業をする二十四時間マーケットのような小さな店内で、二、三の支払う場所があり、店内にいる人数も多い。今思えば、外にも内にも人だらけ。明らかに人口密度の多い街だ。支払う場所にまで陳列棚は所狭しと並ぶのもそれを助長しているかもしれない。店外はすでに暗いのだが、どこか光の上に闇を上書きしたように背後に明かりを隠しているような見栄えだ。宇宙にまで繋がる闇ではなく、屋内での暗さのように、開放感がなく、どこか閉じ込められているような感じを与える。

お金も払わず、スーパーから出てきた。この国は裕福で、年に数回、混んだ夕方に突然、全て持ち帰りOK、全品無料のセールを行う、ということだった。大好きな匂いのシャンプーを手に取り、蓋を一方を押えつけいい音を鳴らしながら二十度上げ、その匂いを嗅ぎながら、なんだか楽しい気持ちになった。また新しい決まり事にたくさん遭遇するのだろうな、と思った。先に歩いて行ったお姉さんに、もう少しで追いつきそうだった。

彼女がいれば大丈夫。一人でも、愛着の持てる他人がいれば、知らない町でも平気だと思う。それがいくら理不尽な理由でも、いくら不気味な町だとしても…。

*

リ花は女の後をつけている。彼女の後をつけていけば今夜泊まる場所が見つかりそうだ。リュックに入れてあったペットボトルを取り出し、水を飲む。

すでに夜中、歩いているように感じる。それとも「夜中」を歩いているのか。闇は次第に明けていき、カラリと灰色に乾いた空が姿を見せ始めた。空気は乾燥していて、宝くじのスクラッチのように爪先でかけばポロポロと大気は剥がれ落ちそう。窓の曇りを取るように、服の袖で拭う仕草をする。すると気のせいか夜は一段と明けて、垢抜けて、その日初めて「色」を見た気がした。ぼんやりと首を上げると、誇大な空間が頭上に広がっている。

美しい女の後ろ姿に、待って!と言いたかったが、彼女は一度も立ち止まらない。途中、砂利が貝殻の破片のようなものに変わっており、二人の足音がざらざら響く時間があった。ささっとかがんで、手に取り眺めると、それらは「へは」「来た来た」「そうだ」「tea」「っと最」であった。その先も人々の話し声のような多種多様の色をしてそれぞれに模様の違う破片が一面に押し並べられている上をパチパチと弾かせながら歩いて行った。

彼女は、彼らの声と存在に手招きをされ、導かれているように感じた。

もしかして、これは自分で敷いた布石なのか、とまで思った。意識が彼らの声をリコレクトして、帰り道が分かるように目印に落として行ったものではないか?といっても、帰る場所とはどこか。そして彼らは誰か。

美しい女は、ある地点へ着くとふいに姿を消してしまった。

「それが一辺の終わりだ」ふとどこからか声がした。リ花は歩き続ける。

リ花はあるポイントへと近づいているのを感じている。

リ花は普段とは全く違う空間に居ることを感じていた。空気は薄暗く湿っているが、不快な感じはしない。外国なのか、日本なのか、はっきりとはしない。山奥ではない、きっと街に近い。小鳥も鳴かないし、ウサギやリスなどの遊べる静寂さは持ちえない。それは、時折何かが揺れて、振動を大地に伝えるからだ。ゴロン、と岩が一回転する音に似ている。熊の大群が一斉に前回りをしているのか。

近くに建っていた山小屋に入ることにする。小さな民宿のように見えるからだ。外には桜の木が一本生えている。

小屋には鍵がかかっていた。鍵の種類が違ったとしても、どうにかひねり回して開けられないか、とモチーラにぶら下がっていた鍵を取り出し当ててみると、不思議なことに、ぴったりと嵌った。

と同時に、来る道に振動を伝えていた原因はここにあったことが分かった。扉を開けるその瞬間にも、小屋は周りに遠慮することなく揺れた。

小屋の中へ入ると、顔見知りの顔がいくらかあった。家族が彼女を出迎える。皆、もうすっかりと睡眠を取り快活に話し合っていて、今この土地に付いたばかりといった風をしている。観光の始まりに、胸を高鳴らせている感じがリ花にも分かる。ここは民宿ではなく、食堂であった。もうずっと歩いてきて、休みたい気分であったので、何かをいくらか注文して、見知っている人々の顔の前に居を構える。しかし、彼らは上手くリ花のことを思い出せないようだ。

小屋の中で食事を取った。次第に周りに観衆が集まってきているのを感じた。灰色の土地と同じく、人の密集した場所へとこの場所も変わった。小屋にいる人々の声に耳をすますと、「へは」「来た来た」「そうだ」「茶」「っと最後は」と聞こえた。かっちりと、ピース合わさる感覚がした。端と端とが重なり、模型の構造はこれで強固なものになった。

時間が来ると、小屋の中の小さなシアターは幕が開き、紺の衣装を身にまとった女が二人、開幕の挨拶をし始めた。リ花は声に聞き覚えがあった。彼女は大きくあくびをし、机の上につっぷして眠落ちてしまった。

ふと手元を見ると、黒い箱がある。覗き穴を除くと、女二人が袋を持って……

と、わあっと歓声が上がるので何かと思えば、小屋内の頭上で……

眠りはひゅるん、と翻る。

FIN SHORT STORY

CAST IN THE DREAM…PEOPLE IN REAL LIFE

RIKA リ花… RINKA MATSUSAKI

AUNT WITH A BLUE WIG 青いかつらの叔母… YUKI SUZUKI

SOMEONE FAMILIAR 誰か親しい人… JORDI KUROSAWA

M(誘拐犯1)…MIKA YAMADA

2(誘拐犯2)…EMI MIYAMOTO

BEAUTIFUL WOMAN IN GRAY TOWN 灰色の街での美しい女… MIKA YAMADA

OLD LADY WITH GORGEOUS HAIR 髪のきれいなおばあさん… YUKI AMAMI

GUY LOOKING TO THE OLD LADY おばあさんを見送る男 …. IKKI ARASHI

AUDIENCE AT DINING /CITY HALL 周囲の人… Random Extras

SUGGESTED BACK GROUND MUSIC

/

THE FIRST DATE WRITTEN

NOVEMBER 3 2013

DATE OF MONTAGE

SEPTEMBER17 2015

WRITING LOCATION

BARCELONA, SPAIN

OKAYAMA, JAPAN

Written by Y Montaña y Azul

Copyright © 2015 Y Montaña y Azul All right deserved.

(第07回 了)

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

* 『ショッキングピンクの時代の痰壷』は毎月12日にアップされます。

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■