「リアルか、フェイクか」という特集。いつも思うのだが、よくネタが尽きない。いや、とっくに尽きてるかもしれないが、ネタというのはそもそも尽きたと思ったところからの勝負だ。ネタに寄っかかった読み物が存外つまらない、というのもよくある光景ではある。

尽きたと思っても、後から後から湧いてくるというのは、それが何かの「本質」に触れている証しである。怪談や幽霊話というのは小説の一つのジャンルに過ぎないようで、小説の何らかの本質に迫るものがあるのだろう。っていうか「ジャンル」というものは本来、そういうものではないか。

上位審級のジャンル、この場合は「小説」の本質にどの方向からアプローチするか、という方向性が下位のジャンルを形作るのだ。恋愛も経済も、そして恐怖も、人の営みやその時間を覆うフィルターであり、当事者の視点を支配する。フィルターを通して視える先は同じものかもしれないが、我々はそう最初から物わかりがよくもなく、悟ってもいない。

だからこそ愚かしくも迂遠な道を歩いていく者たちのジャンルとして「小説」がある。「リアル」とは登場人物たちを取り囲むもので、それが表面的なジャンルを形作る。「フェイク」とはリアルを通して彼らが視るもの、視ようとするものだ。それが上位審級たる「小説」に迫ってゆく。そのジャンルの「リアル」をネタとしていかに豊かに抱えていても、必ずしも小説になるわけではない。

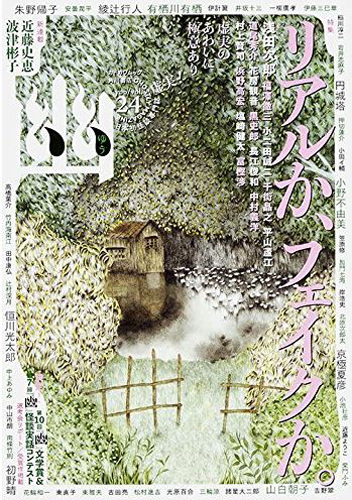

その感覚を皮膚で捉えるのに、巻頭のグラビアはよかった。テキストは東直子のごくシンプルなもので、言語としての最小限のメッセージ性しか孕んでいない。そしてこの中上あゆみのテクスチャー。テキストとは言語でできたテクスチャーなのだ、というこれも何らかの「本質」に迫っているように思える。それは我々を取り囲む「リアル」のあり様の似姿だ。

テクスチャーであれば、それは一枚、二枚と数えられよう。一枚めくれば、別の「リアル」があるかもしれない。このリアルはフェイクであるかもしれない、という際どさをどこかに抱えているものが「小説」なのだ。同時に、その一枚めくれる感じ、そこに現われるかもしれないものへの期待と怯えこそがホラーというジャンルの本質というものだろう。

我々は揺るぎなく思えるリアルに暮らしながら、揺るぎないのでなければ困ると思いながら、それがぺろりと一枚めくれることへの期待と怯えを抱きながら生きている。それが「小説」という文学のジャンルを成立させる、本質的な要素の一つであることは疑いない。

なぜなら小説とは、「…ながら生きる」という時間の経過を模したジャンルだからだ。人間のあり様として、それは典型的な一つの形態であり、飛躍や断念を抱える観念的なあり様と好対照を成す。その日常性、愚鈍さ、したたかさと恐怖といったものもまた、好対照を成しつつ我々の時間を埋め尽くしている。

水野翼

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■