能の中の語り舞は、こうしたある場面を再現する技法として、忠度を六弥太を演じ分け、またある部分では演じ重ねる独特の方法をもっている。そして「行き暮れて木の下蔭を宿とせば花や今宵の主ならまし」の一首を、忠度の箙に発見する六弥太の型の中に、ふいに死者忠度は甦り、その情念はほとばしって、卓絶した〈忠度のカケリ〉になってゆくのだ。(中略)

忠度のカケリには、抒情的要素とともに歌名に執し、武名に執する人間的な苦悩が、執しまいとする内面的葛藤とともにあった。

こうした〈カケリ〉の美しさは、さまざまな心の屈折を捨象して、瞬時、昂ぶるがままの情念に身を任せる、そのことの人間的脆さにある。

(馬場あき子『修羅と艶 能の深層美』)

馬場が語っているのは能『忠度』についてである。世阿弥作で『申楽談義』に「忠度上花か」とある自信作である。『忠度』は『平家物語』に基づく能で、平忠度は須磨一の谷の合戦で板東武者・岡部六弥太と戦い討ち死にした。ただ世阿弥は忠度の武勇を描きたかったわけではない。忠度は藤原俊成の弟子で歌名高い平家の公達の一人だった。勅撰和歌集入集を夢見ており、俊成撰の『千載集』に入集はしたが、時の鎌倉政権を憚り詠み人知らずの扱いだった。忠度は討ち死にの無念ではなく、勅撰和歌集に名を残せなかった妄執を語るために老浦人の幽鬼として姿を現すのである。『忠度』の見所は〈カケリ〉である。

「〈カケリ〉は〈翔り〉ともかく。またそれは〈馳り〉でもあって、多くの狂女物の狂乱状態をあらわす場面に用いられているのをみてもそのおもむきは理解されよう。異次元の世界に向かって、狂気に近い昂りをみせるそれは、空にも翔る昂揚の心を、地を馳り表現した、〈呪師走り〉の系譜をもつ憑き物舞の一種でもある」と馬場は説明している。基本的にシテとワキの二人によって構成される能の制約もあるが、『忠度』のシテは討たれる忠度と討つ六弥太を一人で演じる。討ち死にはこの曲の主題ではないということでもある。そして六弥太が忠度の箙に縫い付けられた辞世の和歌「行き暮れて木の下蔭を宿とせば花や今宵の主ならまし」を見出した瞬間から、シテは忠度となりカケリを舞い始めるのである。

馬場は『忠度』のカケリの美しさについて、「さまざまな心の屈折を捨象して、瞬時、昂ぶるがままの情念に身を任せる、そのことの人間的脆さにある」と書いている。能のカケリを正確に読み解いた初めての文章であり、最上の解釈でもあるだろう。厳しい現実を裸眼で捉えるなら、忠度の妄執は何によっても晴れることがない。しかし妄執の極限で感情を解き放ち、情念の舞(カケリ)を舞うことでそれは一瞬の昇華を見せる。現世束縛的な公(大義)にも観念の仏(救済)にもとらわれることなく、ただひたすらに個の妄執にこだわりそれを解放させることは、決して救われることのない敗残者の人間性の回復である。その赤裸々な人間性が、紙一重で為政者となりおおせた貴人たちの心を打ったのである。

カケリは死者の妄執を、言葉(意味)を超脱した走り舞で浄化する能独自の様式である。しかし一瞬であれ、すべての妄執をカケリで浄化できるわけではない。馬場は「〈カケリ〉という抽象的な詩的抒情をもっては表現しきれない修羅の妄執があることを他方にみとめないわけにはいかない」、「〈カケリ〉によって修羅の内面を表現しないとすれば、それはもう綿々と手放しで語るか、懸命に舞いつつ語る以外に方法はない。むしろそれこそ、物いう舞の正統を踏む(能の)方法でもあった」と書いている。

合戦の悲哀を描く能は修羅能と呼ばれ、その多くが『平家物語』に取材している。大半が負け修羅(負け戦)で勝ち修羅(勝ち戦)は少ない。『頼政』も世阿弥の作で、『朝長』、『実盛』と並んで三修羅と呼ばれる位の重い能である。これらの曲にはカケリがない。『頼政』の場合、主人公(シテ)の源頼政が敗死時に七十七歳という高齢でもあったからである。頼政は多面的人物だった。摂津に所領を持つ京武士で、保元・平治の乱という源氏・平家が入り乱れる戦乱で常に勝者側に味方した。世は平家全盛時代で頼政は冷遇されたが、平清盛の信頼厚く、清和源氏としては異例の従三位にまで昇進した。頼政七十五歳の遅い栄誉だった。ただ昇進は当代屈指の和歌の才能を活かした粘り強い努力の結果でもあった。頼政は女房らに歌を贈ってしばしば昇進を哀訴した。艶聞の多い人でもあった。

その頼政が以仁王をかついで平家に謀反したのである。清盛は老武者頼政の謀反に気づかずその養子・兼綱を追っ手にしたほどだった。頼政謀反の動機にはいくつか説があるが、それが負け戦と見て取るや、実に彼らしい善後策を講じた。息子四人を戦から外し、最小限度の古参の精鋭五十騎のみで平家軍と戦い全員討ち死にした。そのため頼政の子らは源氏の世で家を継ぎ領地を安堵された。この智将の目は近づきつつある平家政権の崩壊を確かに見据えていた。しかし頼政が負けを承知で挙兵したとは考えにくい。

馬場は「「頼政」は、この曲のためだけにある頼政とよぶ面をつける。(中略)消しがたい妄執の凝ったような金泥の眼は、長い時間をみつくしみきわめた人の最後の眼力を示しているようで心ひかれる。まことに頼政は徹底した〝見る人〟であった。失わず、動かず、見る人として徹底しきった武人のただ一度の主体的なたたかいが、そのようにも惨敗し終わるのをみつめながら、その金泥の鈍く輝く両眼は、敗北のもう一つ向こうにある時間をみつめているようにも思える。それは続いて到来するであろう源氏の時代などという他人の時間ではない」(『妄執論-源三位頼政序説』)と書いている。

平忠度とは異なり、頼政はいわば大義のために討ち死にした武将である。しかし能『頼政』に武人らしい潔さは表現されていない。カッと眼を見開いた異形の金泥の能面によって、大義名分によっても消し去れない頼政個人の妄執を表現している。解釈は多様だが、「徹底した〝見る人〟」であったにも関わらず、老年になって生涯唯一の賭けに打って出た頼政の見通しはやはり甘かったのである。ただ異形の能面ばかりが目立ち、カケリのようなカタルシスのない『頼政』で、世阿弥が仏教的にも世間的にも恥ずべき醜いものとして禁じられてある人間の妄執を、ありのままに捉えようとしたのは確かである。

能はそれまでにあった田楽や曲舞などを総合した芸術であり、古くは寺社で舞を奉納する神事でもあった。『翁』などひたすら神を言祝ぐ曲もある。世阿弥の女婿・金春禅竹は『翁』について、「虚無ノ妙身、過去遠々ノムカシナルヲ翁トイウ。父母未生以前、本来ノ面目ナレバ翁ト云フ。生死ヲミザレバ翁ト云フ。サイゲンナケレバ翁トイフ」と書いている。『翁』などをハレの能とすれば、『頼政』などはケの能だろう。そして世阿弥が確立したのは主にケの能である。

世阿弥能楽の基盤は『頼政』のように、言葉で語り尽くせず、動くに動けない妄執の塊となって蹲ってしまったかのような曲にはっきり表現されている。馬場は「見る人として登場する多くのワキ僧は、それ自体風景の中の一部であって、決してドラマの中の登場者ではない」「ワキ僧の〈夢〉という隧道を通って呼び出される過去の世の人々も、その身が所有したドラマを語りつつ、決して、それ自身はドラマではない。かつてのドラマの中に生きていた自己を、あくまで一つの風景として客観し、語り、かつ舞うのである」(『遊狂の花』)と書いている。

能はワキ僧が見る夢である以上、いわゆる主人公はワキ僧である。しかしもちろんそんなことはない。主人公は夢に現れる幽鬼(シテ)である。しかしそのドラマはすでに終わっている。シテもワキ僧もひたすら客観視する者なのだ。では何を見ているのかと言えば、消え去ることのない妄執である。能の本当の主人公は妄執である。この妄執は過去のもの(出来事)であるがゆえに、かえって純化の度を増している。世阿弥はそれを真正面から見据え、肯定する。原理を言えば、能は必ずこの基盤的妄執に立ち戻ってくる。

ただ世阿弥は能楽を、ハレとケを往還する一つの調和的表現世界として捉えていた。能は浄土と地獄のような総合的世界認識フレームを持っていたのである。だからこそカケリのような妄執の昇華が生まれた。またそのような世阿弥の世界観が、「綿々と手放しで語るか、懸命に舞いつつ語る以外に方法はない」「物いう舞の正統」である能楽の最高美、三番目能を生んだのである。

日本文芸の上での〈女〉なるものの遇せられ方は、能の三番目物の中に端的な答えとなってあらわれている。鬘能ともよばれるそれは、ほとんど女体を主人公とした能で、上演順にしたがって三番目物とよばれている。ここで女は、純粋にその風姿の美を賞されるべく幽玄無上の演出がそのために工夫されたのだった。

「幽玄無上」とはいったいどのようなものをさすのであろうか。世阿弥は能を作る基本に、種・作・書の三道をおいているが、この、素材・構成・作詞に当る三道のすべてに幽玄を尽くしたものが理想とされ、そこに三番目物の尊重も生まれたのである。

(馬場あき子『修羅と艶 能の深層美』)

能は曲に登場する役柄や曲趣によって五つに分類される(五番立)。初番目物(脇能物)、二番目物(修羅物)、三番目物(鬘物)、四番目物(雑能)、五番目物(切能)である。初番目物には『高砂』などの神事能が含まれ、二番目物は武者の妄執を描く修羅物である。三番目物が鬘能で、男の役者(シテ)が鬘をつけて女性を演じるのでこの名がある。四番目物は他の四つのグループに分類できない曲で雑能と呼ばれる。五番目物は一日の最後に演じられることが多かった曲である。『船弁慶』や『鵺』など、比較的動きが激しく余韻深い曲が多い。

世阿弥は「種・作・書(素材・構成・作詞)」の「三道」で「幽玄を尽くしたもの(幽玄無上)」を最高の能としたが、それが三番目物に当たる。この三番目物の中でも、「特に気品高く且つ心境深刻なる曲として傑出」している曲を「本三番目物」と呼ぶ。『井筒』『野宮』『定家』『芭蕉』『采女』『夕顔』『半蔀』『東北』『江口』『楊貴妃』などである。三番目物には『源氏物語』を本説(典拠)とした曲が多い。馬場は「それはたんに能の問題だけにとどまらず、〈本説〉たる古典作品やその世界をどのように受けとめ消化して、中世的課題としていったかという、継承の問題がもうひとつ浮かび上がってくる」と述べている。

本三番目物の構成は、シテは女でワキは僧侶である。僧侶の夢幻の中に女が登場し、過去の艶やかな物語を語る。語り終えると女は舞を舞う。いわゆる「序之舞」である。舞終えると女はほとんど唐突に舞台から、すなわち僧侶(ワキ僧)の夢から消えてゆく。「キリとよばれる、夢の破局の部分」である。つまり本三番目物の能は、〝男の夢〟の中に〝女の自我意識(内面表現)〟が現れるという構造を持っている。この女の内面表現は、言うまでもなく過去の栄華や、恋した男に対する決して消え去ることのない妄執である。ただ『源氏物語』を典拠としながら、それを再現するのではなく、〝男の夢〟に現れる儚い〝女の内面〟としたところに「本説をこなしきった、きわめて高次な中世的な解決」がある。

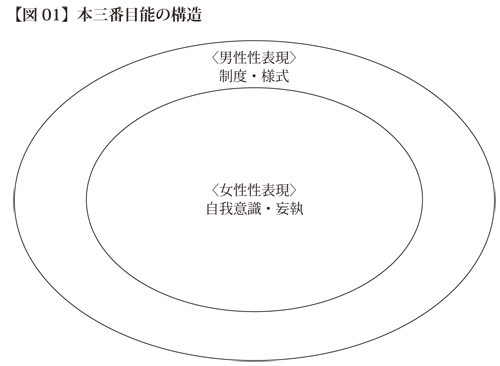

【図01】は「本三番目能」の構造である。先に「テキスト曲線」で、芸術表現は生物学的男女差ではなく、男にも女にも内在する〝男性性ベクトルと〝女性性ベクトル〟によって構成されることを見た。この両ベクトルは基本的には対立項であり、〈浄土〉と〈地獄〉、〈制度〉と〈非制度(妄執)〉といった形で表現される。本三番目能はそれを対立項ではなく、男性性表現の中に女性性表現を内包する調和的世界として表現している。

人間の妄執(自我意識・内面表現)は決して世の中から消え去ることのない執拗なものであり、かつ醜い。ただそれは不定形である。捉えようとすれば跡形もなく消え去ってしまう脆いものでもある。それを正確に把捉するためには外皮としての制度的形式(様式)が必要である。それは不定形で脆い妄執を封じ込め、さらにその醜さを、制度的外皮によって美に変える機能を持っている。厳格なまでに定められた能の様式はそのためにある。

世阿弥は『風姿花伝』で「先、童形なれば、何としたるも、幽玄なり」と書いている。稚児として足利義満に寵愛された僥倖体験の反映とも捉えられるが、本質的には能の主人公(シテ)は、男でも女でもない中性的存在であることを述べたものだろう。男の外皮(様式)を通して表現される女の内面(妄執)という本三番目能が、その最も完成された形である。馬場は「今日、我々の眼前にあらわれる能の女のイメージを厳しく規制しているものは、何といっても男の骨格の表現する美質そのものであるが、(中略)女の骨格のもつ軟弱な姿態を徹底的に排除して成立した〈型〉のきびしさは、女を演技する場合だけでなく、能の〈型〉全般にゆきわたる特色として考えられる」と的確に述べている。

ただもちろんそれは一瞬の夢である。制度に取り込まれた鬼以前あるいは以降の妄執(女性性表現だが人間一般の強い情念)が、消え去ることのない不気味な妄執であり続けるためには、様式(男性性表現だが世界を秩序あるものに保つための制度)を破らなければならない。三番目能の多くが結論(成仏)のない溶暗か溶明の形を取っているのはそのためである。

劇としての筋書らしいものもほとんどなく、ただ回想の序之舞を舞うためにのみ登場するような本三番目物においては、その妖艶華麗な女体の夢を、はるかな夢の彼方に押しやることが、憧れやまぬ夢のためにはかえって必要なことであったのだ。(中略)このような夢の覚醒がなければ、本三番目の本三番目たる情緒は成立しないのではなかろうか。(後略)

そのうえ、それらの終局はけっして結末ではない。それはふたたび、いや何回となく、おそらく永遠に繰り返されるであろう幻視への可能を秘めて、ふたたびはじめへとつながってゆく要素をもつ。「能は終りからはじまる」という感慨は、本三番目物においてもっとも濃厚である。つまり、本三番目物の表現意図は、理想的な美そのものにあるのではなく、理想的な美の破綻し、消滅するところにあるのであり、しかもなお美々しい亡魂はけっして滅びることはできず、永遠の迷いとして存在することの中に、ジャンルとしての生命を置いているのである。

(馬場あき子『修羅と艶 能の深層美』)

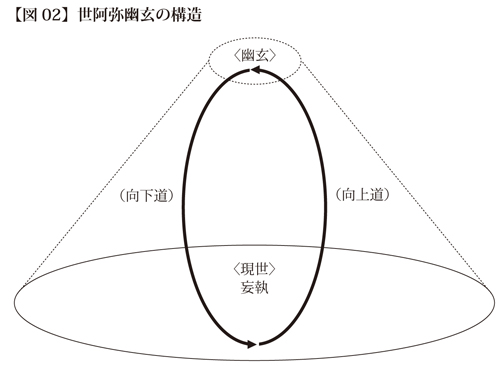

本三番目能の見所は眠りを誘うような優美な序之舞にある。しかしそれが決して相容れることのない要素のアクロバティックな止揚であるためには、夢は破れなければならない。本三番目能の本質的な「表現意図は、理想的な美そのものにあるのではなく、理想的な美の破綻し、消滅するところにある」わけだ。それによって妄執は本来の面目を回復し、「永遠に繰り返されるであろう幻視への可能を秘めて、ふたたびはじめへとつながってゆく」。論理では到達できない芸術表現ならではの昇華である。ここで馬場が語っている理想美の破綻・消滅は、世阿弥の幽玄の構造でもある。

先に見たように、「幽玄」は平安時代末の『新古今』の時代に藤原俊成・定家親子によって提唱された概念である。定家が「紅旗征戎吾事に非ず」と『明月記』に書いたのはあまりにも有名だが、それはもちろん反語である。定家は政権中枢にはいなかったが、その思想と生活は現実に大きく左右される立場にあった。源平動乱により地獄が現実のものとして出現し始めた時代において、密教的〈浄土〉と〈地獄〉はもはや信じられず、それに代わる至高の概念として登場したのが芸術的純粋美としての「幽玄」だった。それは極度の抽象概念だが、平安時代末に生まれたほぼ純日本的概念である。しかし幽玄を、俊成・定家から全く変わらない永遠不滅の概念として捉えることはできない。

世阿弥はもちろん俊成・定家的幽玄を引き継いでいる。しかし世阿弥の幽玄は俊成・定家親子とは質的に違う。俊成・定家は幽玄の境位を、至高の美のイデアとして実在的に捉えていた節がある。そうしなければ彼らの生を支えきれなかったのだと言ってもよい。しかし世阿弥ははっきり幽玄は実在しないと認識している。それは至高の観念に過ぎない。人間にとって幽玄の境位はあると言えばあるし、ないと言えば存在しないものである。「何れの花か散らで残るべき。散る故によりて、咲く頃あれば、珍らしきなり」(『風姿花伝』)ということである。世阿弥の心性は基本的に現世=妄執に置かれており、そこから現実には非在であり、観念としては実在でもある幽玄の境位へと飛翔し、再び現世(妄執)に立ち戻ってくる。

「世阿弥幽玄の構造」は禅の認識構造に極めて近い。先に述べたように禅は世界を無の一如で捉える〝無神論的無本質論〟である。特に神と天国と地獄の実在を信じるセム一神教と比較すれば、ほぼ完全な無神論に見えるだろう。しかしそれはやはり宗教(思想)なのである。禅では汚濁に満ちた現世から無の境地に至る修行を「向上道」と呼ぶ。無に至れば悟りということになるが、禅は悟りに安住することを認めない。もっと正確に言えば、人間存在が永遠の悟りに留まることは不可能だという認識である。そのため禅の修行者は無の境地(悟り)から現世へと舞い戻る。「向下道」である。この向上道と向下道の永遠の繰り返しが禅の修行である。禅とは修行であり、現世と無の往還なのである。

また禅の無は何も無いという意味での無ではない。それは世界の存在源基としての無であり、言語以前、存在以前(禅的に言えば「父母未生以前、本来ノ面目」)のエネルギー総体が無である。修行者は向上道を辿ることにより、現世の殷賑が色あせ無の一如に溶暗してゆくのを見る。向下道では漆黒の無が再び煌びやかな現世として現象するのを見る。禅の悟りとは本質的に、この往還によって世界の本質を総体的に認識把握することにある。

禅の言葉を引用すれば、「老僧、三十年前、未だ参禅せざる時、山を見るに是れ山、水を見るに是れ水なりき。後来、親しく知識に見えて箇の入処有るに至るに及んで、山を見るに是れ山にあらず、水を見るに是れ水にあらず。而今、箇の休歇の処を得て、依前、山を見るに祇だ是れ山、水を見るに祇だ是れ水なり」(『続伝燈』)ということになる。禅の修行者は修行によって、目の前に確かな実在としてある山や水が山や水ではなくなり、また再び見慣れた山や水に戻るのを見る。それが世界の本質である。東日本大震災などの天災において多くの日本人が示した諦念に近い無常観にも、この禅的な心性(思想)は流れ込んでいる。

世阿弥の幽玄とは、俊成・定家的幽玄を援用した禅的な総体的世界把握である。現世的妄執は純粋美に近い幽玄にまで昇華されるが、それは無と紙一重である。また能は純粋美(無)に至り着いたら、即座に妄執に満ちた現世に舞い戻って来なければならない。

しかし、世阿弥は言う、「その家々に秘事と申すは、秘するによりて大用あるが故なり」と。「大用」とは「効果」のことだ。「秘事と言ふ事を現せば、させる事にてもなきものなり」とさえ言明する程の事を、それでも「秘する」効果とは一体何であろう。(中略)

たしかに、何事であれ一芸に習熟するまでには、さまざまな疑問もあり、誤りもおかす。しかし、疑問にすぐ答えてくれる者はいないし、誤りも指摘はされても、なぜ誤りかを即座に知るという事はなかなかない。一芸の習得に「なぜか」という質問は、余りないのが、いわば日本的な稽古の場面だった。つまり、「問う」のではなく「悟る」のを本道としてきたのであり、「秘する」とは、「問い」を自らのものとするため、「答えぬ」だけなのである。

(馬場あき子『風姿花伝』昭和五十九年[一九八四年])

よく知られているように、世阿弥は足利義満の死後、義持、義教の代になると次第に将軍家の庇護を失い、遂には佐渡島に流刑になってしまう。この危機的状況の中で、世阿弥は『風姿花伝』を始めとする膨大な伝書を書いた。「世阿弥は、その身の破滅と引きかえに、からくもその芸道の秘訣を言語化し後世に伝えたのである」(馬場)。それは秘伝書として観世宗家に伝わったが、その存在はほとんど世に知られていなかった。ようやく明治四十二年(一九〇九年)に吉田東伍が学会で発表してその存在が知られるようになった。世阿弥の秘伝が書物にまとめられ、一般に出回るのは戦後になってからのことである。

ただ世阿弥の秘伝書には、曰く言いがたい芸の秘儀が書かれているわけではない。世阿弥は「秘事と言ふ事を現せば、させる事にてもなきものなり」――つまり秘事を言葉で表現すれば、なんだそんなことか、といったことが書かれている、と述べている。世阿弥の秘伝は常にこのような調子である。あると書けば、次にはないという言葉が続く。ほとんど禅の公案のようだ。ただそれが世阿弥の能楽と幽玄の捉え方を示唆している。馬場の言葉で言えば「「秘する」とは、「問い」を自らのものとするため」のよすがであり、その目的は「「問う」のではなく「悟る」」ことにある。世阿弥秘伝書が執拗なまでに語っているのは、それが不可能な要素の弁証法的昇華だということである。

室町時代以降、新たに流入した儒教などの影響もあって、王朝時代にはあれほど隆盛を極めた女性性エクリチュールは〝女々しいもの〟として社会の片隅に追いやられてゆく。現在では江戸文化の様々な機微が詳細に研究されるようになっているが、大局的に言えばそれは厳然たる封建社会であり、その秩序は強力だった。江戸期を通じて突出した女性作家は現れず、王朝的女性性エクリチュールを表現した作品は上田秋成『雨月物語』、鶴屋南北『東海道四谷怪談』ほか少数しか存在しない。室町頃までの「憂き世」は安定した封建体制に守られた「浮き世」に変わったのである。

また現在では信じられないことだが、江戸の知識人で松尾芭蕉や与謝蕪村らの俳人を大文学者だと認識していた者はいない。江戸の学問とは漢籍であり詩(文学)は漢詩を指した。知識人とは漢籍に精通した者であり、その心情を表現した芸術が漢詩だった。そして漢籍(漢文)と漢詩はいずれも体制的な〝公〟、つまり男性性ベクトルに属する。女性性エクリチュール(ベクトル)はわずかに能楽などの中にその姿を押し込めて継承された。

しかし明治維新によってヨーロッパ文化が大量移入されると、一気に押し込められていた人間の自我意識(女性性エクリチュール)が噴出する。近代文学において私小説を確立したのは芥川龍之介だが、彼が『今昔物語』を始めとする王朝説話文学に注目したのには理由がある。思想的に言えば、明治の文学者たちは人間の自我意識を強固な表現主体とするヨーロッパ文学に腰を抜かすほど驚き、やがてその消化の道筋を、王朝古典文学を参照しながら探っていったのである。

私小説が描くのは人間の妄執である。私小説作家たちは、多かれ少なかれその撞着的精神地平からの昇華という困難な道筋を探った。志賀直哉の『暗夜行路』はその戦いの軌跡だとも捉えられる。ただ志賀は『暗夜行路』を書き悩み、それを破綻一歩手前の状態でかろうじて作品にまとめた。それは人間の妄執とその昇華という主題が、世阿弥能楽と同様に、現代人にとっても非常に困難な課題であることを示唆している。また私小説に限定されない王朝女流文学的エクリチュールの近代文学的把握は、谷崎潤一郎を待たなければならないだろう。

これだけ欧米文化の詳細なまでの理解が進んだ現代においても、日本人はいまだに能を捉えがたい芸術としてしか認識していない。日本文化の喉元に刺さった棘のようである。その理由は能が決定的に古くもなく、かと言って驚くほど斬新でもないからでもある。能は前時代までの最良の文化のレジュメであり、かつ新しい文化を用意した基盤である。しかし人は決定的に古い文化と、決定的に新しい文化の方により心惹かれる。能はこの古い文化と新しい文化の間に、ほとんど非在の陥没点として、その不気味ですらある本姿を横たえている。

少し唐突な言い方になるが、二十一世紀初頭の現代は室町初期の世阿弥の時代に似ているかもしれない。モダニズムに代表される十九世紀から二十世紀的な世界的思想フレームが崩壊し、世界は新たな思想基盤を模索して苦悩している。この苦悩は政治的社会情勢はもちろん文化の世界にまで波及している。

これも唐突な物言いになるが、二十一世紀初頭に生きることを余儀なくされた文学者にできるのは、「前時代までの文学と芸能の綜合整理」だけかもしれない。それは次代の決定的に新しい文化の基盤となるだろう。しかし大局的に見れば、非在の陥没点として歴史の中に埋没するかもしれない。もちろんそれを為し得るのは最も強い意志と知性と勇気を持った文学者である。だがそのような者は、同時代において現世的栄誉を得るのは諦めた方が良いかもしれぬ。恐らくそれは同時代には理解されない〝秘伝〟となるだろう。ただ世阿弥のように最も追い詰められた者だけが、色あせることのない現代の秘伝を書くことができるのである。

鶴山裕司

(了)

■鶴山裕司詩集『国書』■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■