高橋源一郎、阿部和重、佐々木敦による鼎談がある。文学の状況を腑分けするような座談というものはなかなか難しい現状だ。そもそもまず口頭で説明する言語の前に時代を捉えた作品が出てくるもので、少なくともそういう作品が掲載されている同じ誌面でないかぎりは時代を語れない、ぐらいには人間は正直に反応してしまう。それは無意識の読者目線を想定するからだろう。

つまりは批評というものは返す刀で常に自身を見やる視線そのものなのだから、こういう時代に文学の状況論など語れるのは、たとえ勘違いであったとしても、自身は状況を相対化する原理を完全に捉えていると思い込んでいるしかあるまい。それがなしにできるのは、どんな誇大妄想的な勘違いよりもなお無知な厚顔なのである、と言うしかあるまい。

状況を捉えるのは、今後登場してくるだろう鋭敏な感性で時代を表現する創作者を待つしかないが、それでもとりあえず経験をもとに過去を語ることはできる。そしてそのスタンスに立つなら、創作も批評も本質的には何も変わらない。批評家のような創作者、創作者のような批評家が生まれる所以だ。

要するに過去を振り返るのは、基本的には誰でもできる、ということだ。もちろん誰でもというのは語弊があって、本当は今の時代、一番難しいのはよき読者になることかもしれないのだ。だれもが5行ほど読んでは140字ばかり呟き、批評したつもりでいる。そしてそれが悪いわけではない。

悪いわけではないが、批評とはではいったいなんなのか、という問いかけにはなる。批評家たるもの、ネット上の方言家や感想屋とどう違うのか、という。もし人が自分の時間を割き、場合によってはお金まで払って他人の「批評」を聞こうとするなら、そこにどんな期待があるのか。

私たちが期待する新しい作家とはこれからの時代を体現するような存在だし、プロの批評家とは現在とその行く末を見抜き、説明しつくそうとする存在だ。過去を説明する手つきを工夫することで批評意識のある作家がいてくれても、また創作的レトリックを停滞する現状そのものとして示してくれる批評家がいたとしても、その場の埋め草以上の役には立たない。

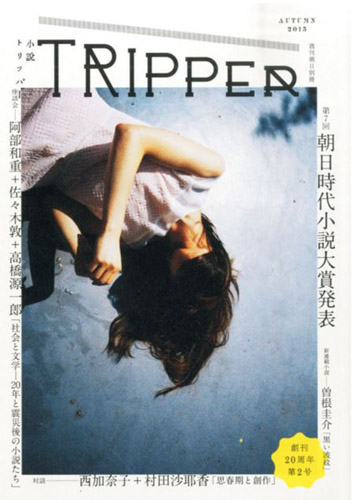

小説トリッパーの座談は、雑誌の20周年を記念して、その20年を振り返る様のようで、存外と言えば失礼だが充実していた。それは漠然とした来し方というのではなく、人が自分の過去20年を振り返るのに近いような語りかたになったからだと思う。昔話からしか始まらないものもある。

そして昔話はいつも目に浮かぶようでなくてはならない。この座談の少し若い担い手が映像からむしろ文学的営為といったものを開始したことは、この昔話に多少なりともくっきりした輪郭を与えているかもしれない。そこからどう将来を描写するかは読み手に紛れ込んでいるこれからの作家や批評家に投げるとしても、輪郭のある過去はそのための部材ではあるのだ。

谷輪洋一

![小説 TRIPPER (トリッパー) 2015 秋季号 2015年 9/30 号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51cHNmEUFSL._SX250_.jpg)

![小説 TRIPPER (トリッパー) 2015年6/30号 創刊20周年記念号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51VkBQ2r9GL._SX250_.jpg)