三浦春馬という俳優さんのインタビューがある。文芸誌における芸能人のインタビューについては、特にこの雑誌のレビューで何度か論じられたかと思う。そういう文学金魚もまたフロントインタビューで、いわゆる芸能人と呼ばれる方々のインタビューを何度か掲載している。

ただ、この三浦春馬さんのインタビューなどを見ていると、芸能人というのは大変だなあ、と感じる。正確に言うと、御本人が、ではない。彼らに課されているものの過大さを感じる、ということだ。それはかつて文学者に課されていた、とは言わない。そういうのは文学者が今の芸能人の代わりだっただけだ。が、かつて文学に課されていたものの一部ではあると思う。

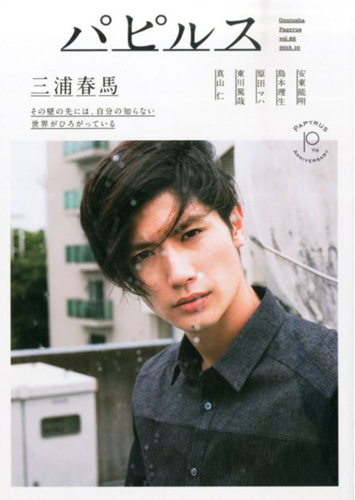

このインタビューのタイトルは「その壁の先には、自分の知らない世界がひろがっている」という。ここでは俳優さんがチャレンジャーとして、その内面を吐露しているわけで、すなわち文学金魚のフロントインタビュー同様に、演技者というアーチストとしての見解を述べていることに相違ない。

三浦春馬さんとしては相違ないそのことだが、文芸誌が扱うその手つきと言っては何だが、それが別のものをも荷わせているように見える。文芸誌に本来期待されている佇まいを肩代わりしてくれるように、と言ったらいいのだろうか。その佇まいとはすなわち “ 文学的 ” な、ということなので、つまりは文学的な雰囲気を衣装として纏ったグラビアのようだ、とも。

それは決して三浦春馬さんの言説を適当に編集しているとか、真面目に聞いていないということではない。むしろ逆なのだが、その言説は常に “ 文学的 ” イメージを介して捉えられている気がする。そこにむしろ現在の文芸誌の抱える欠落が見えるように思える、ということに過ぎない。

「その壁の先には、自分の知らない世界がひろがっている」という文言がたとえば普遍的なもの、特にもし時代を捉えたものならば、その言葉は誰が発したものであってもよいはずだ。しかし実際には、それは間違っているわけでも、ズレているわけでもないものの、「三浦春馬」という名前とグラビアが必要である、と感じさせる。決定的に時代を規定することは、まだ誰にもできていない。

俳優さんの名前とグラビアによって、そういった文言が限定的に何事かを規定し、ある妥当性を定義しているように見えるのはなぜか。芸能人と呼ばれる方々に、我々の知性を代表させる理由はないし、アーチストとしての芸能人については、我々はなんのかの言っても一般的にはもちろん懐疑的であるのに。

つまりはそれは、彼らがある物語の登場人物になり得る、という特権にあるのではないか。少なくとも彼らはある特定の世界、すなわち特定の価値観の当事者に擬することができる存在ではある。時代を捉えることにもし創作者が迷っているなら、物語の登場人物たちに聞いてみるしかない。彼らはしかも身体半分は我々の世界にいる。そのことは彼らが俳優に徹していようと、ときどき創作者としてアーチストふうになろうと、信用を追加するように思えるのだろう。

長岡しおり

![パピルス 2015年 10 月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51vAtr9KuGL._SX250_.jpg)

![パピルス 2015年 08 月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41lFG75vyRL._SX250_.jpg)