愛書家と呼ばれる人がいます。簡単に言えば本好きということですが、本を読むことだけが好きな、いわゆる読書家とは一線を画します。愛書家は何よりも本そのものを愛します。もちろん愛書家とて本を読むことが嫌いなわけではありません。いや、むしろ本を読むことが好きだということこそ愛書家の第一条件であるといえます。しかし愛書家は本を読むだけで満足することはありません。

愛書家にとって本は、読んでしまえば子供にとっての玩具に等しい存在です。骨董コレクターにとっての織部茶碗といってもいいかもしれません。彼は読み終わるやいなや本を手に取ってひたすら愛で始めます。どこということなく頁を捲ったり、おもむろに表紙を撫で回したりします。そして儀式ばった手付きで本を書棚に納めると、整然と並んだ本の背表紙を一冊一冊つぶさに眺め回すのです。

本を読むことが好きなのは、本に印刷された作品=テクストを読むことが好きなわけですから、テクストがどのような衣装をまとっていたにしても、作品と出会うことで享受する感動の大きさが変わるわけではありません。皮の表紙に天金という凝った装丁を施した豪華本であれ、古書店の100円均一棚で買ったタバコ臭い文庫本であれ、そこに印刷されているのが同じテクストであれば、初めて作品を読んで受ける刺激が質量とも大きく変わるわけではないでしょう。

ではいったい書物の何が彼を愛書家たらしめるのでしょうか。この問いに対する答えは一つしかありません。なにゆえ人は書物を愛するのか。本を愛することができるのか。それは書物が紛れもない「物」であるからです。本が目に見えてしかも手で触ることができる「物質」であるという事実。それこそが彼を愛書家へと向かわせるのです。

乱暴な言い方ですが、人は目で見えないものや手で触れ得ないものを愛することが苦手なのです。だから作品=テクストという、頭の中にしか立ち上がってこない不可視かつ不可触な「世界」よりも、愛玩という言葉が言い当てているような「物」としての書物により確かな愛情を注ぐのです。

しかし、当たり前のことですが、テクストの集積から成り立っているはずの一冊の本が、自ら「物」へとその本質を変化させるわけではありません。「本を愛したい」という愛書家ならではの欲望が、本を「物」へと変化させるのです。それは「本=物」を巡っての欲望と錯覚とのせめぎ合いともいえます。

そしてそうした「本=物」への思い込みは、本に納められたテクストの量によって強くなったり弱くなったりします。つまり、テクストが多ければ多いほど「書物」は「物」から遠ざかり、逆にテクストが少なければ少ないほど「書物」は「物」に近付くのです。小説集より詩集、詩集より歌集、歌集より句集というように、書物という器を満たすテクストの量が少なければ少ないほど、愛書家は書物を「物質」と錯覚し易くなるのです。それは、テクスト=作品によって現出する「世界」そのもののリアリティの問題であると思われます。つまり書物は、その作品によって自ら現出せしめた「世界」における現実感の強弱によって、「本」と「物」との隔たりを揺れ動いているといえるでしょう。

そのような視点から本を眺めてみると、句集こそが本をして最も強く「物」を感じさせる存在であるといえないでしょうか。たとえば小説の本の読者が、小説作品によって構築された「世界」の強く確かな現実感によって、本そのものへの関心を超えてより手応えのある「世界」を物として愛するのと対照的に、俳句の読者は、句集という本によって構築された「世界」を多様であるがゆえに観念的に捉えざるを得ないため、それを物として愛するには至らない。むしろ彼らにとって愛すべきは世界より言葉(季語)であり、そうした言葉の器として「本」こそを、愛するに足り得る「物」と認識するのです。

写真1:大岡頌司 第2句集『臼處(うすど)』表紙

ここに一冊の薄い句集があります。それはむしろ一葉と言ったほうが相応しいほどの薄さです。この大岡頌司の第2句集『臼處(うすど)』には、一句を三行で表記した多行形式の俳句22句が収められています。表紙と本文に使われている紙はすべて和紙です。耳付きの和紙6枚の半分を1頁とし、頁それぞれに2句ずつ、見開きで4句の作品が活版で印刷されています。全24頁建てですがノンブルはありません。本文用紙は二つ折りに重ねたものを中央の2箇所でホッチキス綴じしてあります。表紙は暗緑色の厚手の和紙で、より堅牢性を高めるべく天と地と小口の三方が内側に折り込まれています。

本の大きさは天地が235ミリ、左右が180ミリで、いわゆる菊版を一回り大きくしたサイズと言ったらいいでしょうか、一般的な単行本よりも大き目です。表紙の中央上部には透きとおった薄手の和紙で題箋が張られていますが、題名の『臼處』は毛筆でデフォルメしたように描かれており、また著者名は「おおおかこうじ著」と平仮名で表記されています。24頁そこそこの本で、しかも薄い和紙の本文用紙ですから束はごくわずかです。もちろん本に本来あるべき背はありません。

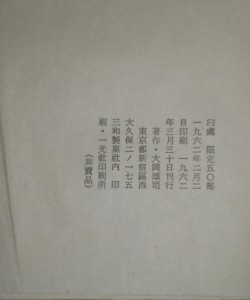

奥付を抜き書きしてみます。「臼處 限定五〇部 一九六二年二月二日印刷 一九六二年三月三十日刊行 著者・大岡頌司 東京都新宿區西大久保二ノ一七五三和製菓内 印刷・一光社印刷所(非賣品)」。著者名以外に刊行者名が記載されていないのは、この句集が著者本人の私家版であるからでしょう。著者名の後の住所は、当時大岡が住み込みで働いていた工場の寮のものと思われます。印刷所名があって製本所の記載が無いことや、印刷から発行まで2ヶ月かかっていることから、製本作業は大岡自身の手で仕事の合間を縫って行われたと想像できます。文字通り著者自装による手作り句集というわけです。

本文に使用されている活字は、句集名と著者名を除いて全て5号活字です。作品の漢字は全て正字体(=旧字体)です。また作品の仮名遣いは歴史的仮名遣いが用いられています。頁に並置された二つの句は、その間に置かれたSを縦に二つ重ねたような記号によって隔てられています。句と記号との間隔は、見開き頁の四句がすべて同じ間隔をあけて配置されるように図られているようです。一句自体が占める範囲は、ほぼ横2センチ×縦3センチ以内なので、頁の大部分は余白です。読むというよりも眺めていると、一つ一つの句が一枚の絵のように見えてきさえします。句集というよりも日本画の記念切手を並べたコレクション帖といった趣です。

写真2:大岡頌司 第2句集『臼處(うすど)』本文

このように句集『臼處』は、読むためというよりもむしろ見るための書物であると言えます。掲載されている俳句作品は、言葉の意味を辿ることで立ち現れた世界像をイメージするという通常の俳句読解ではなく、言葉そのものの形象や配置や音韻の妙を、一服のタブローを眺めるように鑑賞するべきもの、と言っても過言ではありません。つまり句集『臼處』を「読む」とは、たとえばエッシャーの騙し絵を眺めるように、その絵の世界に自ら身を置き、繋がった四つの階段を永遠に昇ったり降ったりする、言うなれば堂々巡りの体験といえるでしょう。

タブローといい騙し絵といい、大岡俳句を絵画のアナロジーとして捉えれば、大岡が多行形式を援用するに当たって何故三行表記に固執したかが分かります。それは多行形式の創始者であり大岡の師である高柳重信が、俳句形式の空無化という意味論的効果を企図して四行表記を定式化しようとしたのとは対照的です。大岡俳句は言葉の無意味化というフィルターを通過することで、言葉による絵画的表現へと接近したのです。

当たり前ですが、絵画的表現にとっては一行表記よりも三行表記の方が、空間的な広がりというより大きな効果が得られます。また、五七五という三層構造を基底に持つ俳句形式ゆえに、三行表記の行分けには、四行表記のような意味的意図が入り込む余地が無い分、より自然な形態として違和感無く絵画的表現へと昇華し得ます。絵を描くように俳句を作る。大岡の俳句美学の実現にとって、三行表記は願ってもない方法論だったわけです。

話を「書物と物」に戻します。繰り返しになりますが、句集『臼處』はいわば「絵本」のような書物です。いや、むしろ書物そのものが「絵=物」といえます。それは読まれるためのものではなく、ただひたすら見られるべき存在であると言ってもいいでしょう。また著者自身による手作りとはいえ、和紙という紙の中でも高品質な部類の素材が使われています。さらに「限定五〇部」という希少価値があります。それらが相俟って『臼處』は、読者が愛玩したくなるような「物」としての魅力に満ちているのです。

もちろん句集『臼處』は、読者の愛玩を待つために刊行されたわけではなく、あくまでも大岡自らが愛玩したいと望んで刊行したに違いありません。よってこの一冊の書物には、大岡自身の美的感覚の全てが、俳句だけにとどまらない物そのものに対する美学が息づいていると言えるのです。それを一言で言えば、近代によって生み出されたマスプロダクト的な価値への反旗です。

さらに翻って言えば、大量生産された挙句に片っ端から読み捨てられて忘れ去られる俳句作品へのアンチテーゼです。奥付の最後に置かれた「(非賣品)」の一語からは、「俺の俳句は意味の無い一個の物に過ぎないが、決して大量生産の売り物ではない」という大岡の俳句に対する矜持が見えてきます。また前出の「限定五〇部」とは、ただその希少性を意図したわけではなく、また同じ趣味の読者を選別するための目論みでもありません。それは、「この句集は、俺の美学を同時代のより多くの読者へ広めようとするものではない。百年後あるいは二百年後に、たった一人の愛読者を待つものである」という、若き俳人大岡頌司の大いなる野望(!)を託した数字として見ることができるでしょう。

写真3:大岡頌司 第2句集『臼處(うすど)』奥付

『臼處』には和紙装の他に洋紙装もあるという話を生前の大岡さん本人から聞いた覚えがあります。ただ、和紙装本を五〇部作った他に洋紙装本を作ったのか、和紙装と洋紙装を合わせて五〇部作ったのか、記憶が定かではありません。いわゆる「金の卵」と呼ばれて上京した大岡青年ですが、25歳そこそこの菓子職人が贅沢な和紙の本を数多く刊行できたはずはありません。いずれにしてもせいぜい100部程度が関の山ではなかったでしょうか。重信の「俳句評論」創刊から4年が経過していた刊行当時、大岡さんの周囲には新進気鋭の俳句作家が多数集っていたはずです。非売品とはいえ50部や100部はあっという間に配り尽くしてしまったことでしょう。

書き忘れていたわけではありませんが、『臼處』の巻末には、先だって83歳でお亡くなりになった加藤郁乎が跋文を寄せています。当時の郁乎といえば、第一句集『球體感覺』で華々しいデビューを飾って数年たった頃ですから、前衛俳句の旗手として飛ぶ鳥を落とす勢いだったと考えられます。大岡はまだまだ「俳句評論」の中でも若手というか新参者扱いから脱していなかったはずで、この郁乎の跋文は、その内容はともかくとして、『臼處』の句集としての価値を押し上げるに十分過ぎるくらい奏功したと言えるのではないでしょうか。

内容はともかくと言うのは、かなり挑発的な書きっぷりで大岡の俳人としての資質を論うあまり、今読むと大言壮語というか大口叩きというか、持ち上げすぎて逆効果とも思えてしまう文章なのです。が、こういうのを時代が生んだ名文と言うのかもしれません。いずれにせよ、古書マーケットに姿を現すことがまれな稀覯本として、『臼處』の古書値を長きに亘って吊り上げるのに一役買っているとも言えるでしょう。

次回の外伝では、大岡頌司の第三句集『花見干潟』を取り上げる予定です。が、初回でも書きましたが、この外伝は夏夷リーフレットに連載中の「大岡頌司句伝」に付随したものですので、正伝とも言うべき連載を追い越すわけには参りません。実は『花見干潟』は次号の夏夷リーフレットに掲載する予定ですので、これが出るまで少しのあいだ外伝はお休みします。よって次回の外伝は夏の終わりから秋口あたりの予定です。

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■