この雑誌を見るたび、正確にはその表紙を見るたびに、文学もしくは文芸というものに対する社会の期待と視線と色眼鏡、といったことを考える。 それは私たちの文学に対するそれ、というのとは異なる。あくまで社会の、である。社会は本質的には文学を理解しない。

文学とは本質的には袖触れ合うことのない社会が、文学に対して物を申している形をとる場合には、文学そのものや作品についてではなく、たいていは作家という人間存在について述べているだけだ。人間ならば国籍もあり人権もあるから、社会が守るべき存在なので、ものを言う資格もまたある、ということになる。もちろん社会がもの申すというのはメタファーだが。

もの申すのは、社会的意識から発する人間の言葉ということになるが、実際にはそれはすでに人の言葉ではない。社会的意識の発露でしかなく、本当のところ誰が言っても同じことだ。それらが自分らと同じく社会的存在に過ぎないものとして、作家という生業の人を捉えて物言うだけだ。

それは誰しも飯を食って排泄するということに等しく、多かれ少なかれそれぞれの社会的立場で暮らしていっているわけだから、そこのところを突かれたときにすべてを拒絶したり、全否定することはできない。作品への言及もその延長で、歯切れの悪い世間話のようになるけれど、いったい何が物事をつまらなくしているのかも含め、社会的存在同士としてはやり過ごすしかないことになる。

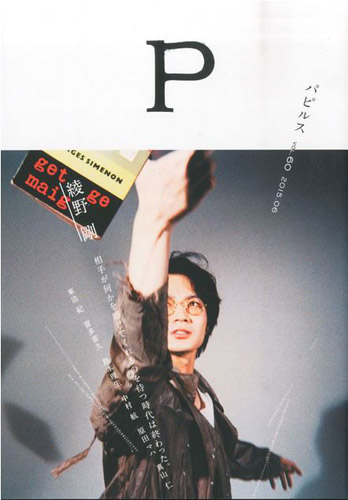

この雑誌の表紙がいつも芸能人であることは、こういったことを端的に、ほとんどパロディとして示していると思われる。文芸誌のアイコンが作家であること、それを誰も疑おうとしないこと、それが「文学的才能」という抽象物を表象するアイコンなのだと思い込み、また思い込ませようとしていることにいかに無自覚であるか。結果的に、それを突きつける。

「作家」が「ブンガク」の雰囲気を表象するアイコンなら、物を書くということはその理由付けにもなり、口実にもなる。どんな時代にもそのイメージを担ってきた者はいたし、当初は作品が作り出すイメージに責任を持つということだったろうが、いずれ逆転し、求められるイメージに沿う作品が作家の小道具となってゆく。それはしかしもちろん、作品に力がないからだ。

文芸誌という触れ込みの雑誌で、カバーに取り上げられる芸能人はしかし、どこか芸能人らしからぬ、知性やら読書癖やらを抱えていることをアピールする、という掟ができてしまう。それはいったい、誰の作った掟なのか。それによって、誰が得するというのか。

ブンガクのイメージを守る者としての立場を完全には剥奪されたくはない「ブンゲイ」誌と、ブンガクのイメージをタレントの延命として利用せざるを得ない芸能事務所の思惑の一致、ということなら、これ以上に社会的なものはない。それは文学とは無縁だが、無縁なものに取り囲まれた文学の姿をある意味で文学的に表現し得ている。

池田浩

![papyrus (パピルス) 2015年 02月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41nkKf3xISL._SX250_.jpg)

![papyrus (パピルス) 2010年 04月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51D-W7ObBcL._SX250_.jpg)