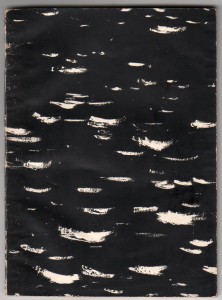

大岡頌司の第1句集『遠船脚(とおふなあし)』は天地174ミリ、左右128ミリ、束4ミリの並製本です。表紙と裏表紙にまたがる一枚の図版は、墨で描いた青海波と思われます。表紙の中央やや天寄りの位置に、『遠船脚』の3文字が縦に置かれています。この文字は筆で書いたものではなく、おそらくゴムか木で作った活字に墨かインクを塗り紙に印字したものでしょう。写真でおわかりかと思いますが、図版は白黒を反転させて印刷されています。(写真1・写真2)この図版が誰の手によるものなのかどこにも明記されていませんが、大岡頌司本人の作と考えるのが自然でしょう。本の隅々からは、二十歳の俳句青年が思いを込めた、手作りの匂いが漂ってきます。

写真1:表紙 海原に立つ波のモチーフ

写真2:裏表紙 波の掠れ方からして木版画と思われる

この大岡の処女句集と出会ったのは今からちょうど15年前、当時神戸元町商店街のアーケードにあった黒木書店でした。人気のない夜の店内で、ガラスケースの古書を食い入るように見つめる私に、頑固を絵に描いたような老店主の呟きが聞こえました。「そうゆう手作りなんが処女句集やろ。(著者の)思いが残っとるわ」と。この一言で出張旅費に手をつける(借用する?)踏ん切りがつきました。1週間の神戸出張の初日だったと記憶しています。藁をも掴む思いで聞き覚えの関西流値切りを試みましたが、「俺が付けた値段は仕入れ値がどうのこうの関係ないわ。この句集の価値や。それが分からんかったら買わんとけ。」と逆に説教されてしまいました。

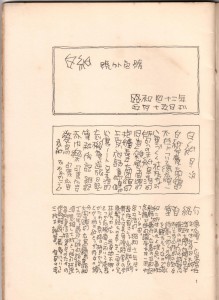

表紙には句集名だけで著者の名前はありません。そういえばこの本には目次もなければ奥付もありません。奥付がないということは、作品がいつごろ造られたものなのか、そもそもこの句集がいつ発刊されたものなのかを示す数字がないということです。一隅にひとつだけ数字が記されていました。著者自身による「あとがき」の文末に「三月」とだけ。晩年に上梓された『大岡頌司全句集』の略年譜によれば、それが句集刊行年の1957年(昭和32年)3月のことだと分かります。

この「あとがき」がまた曲者で、謎めいた一行で締めくくられています。その一文を引用してみます。

それから寺山修司の筆蹟と私の筆蹟とが似ていたことからこの句集をまとめるはこびになつた不思議も考えることにしよう。

略年譜では、昭和29年(1954年)17歳の項に、「寺山修司編集の『牧羊神』や上村忠郎編集の『青年俳句』などに参加。」とあり、さらに2年後の19歳の項には「新大久保中央病院に寺山修司を見舞う。」と記されています。ちょうど『遠船脚』刊出の前年にあたります。その翌年20歳の項には「三月頃、郷里の友人山田喜七氏の篤志により、序数第一句集『遠船脚』を刊出。」とあり、処女句集を出した前後に寺山修司との交友があったことが知れます。

引用文に戻りましょう。寺山修司の筆蹟がいったい大岡頌司の処女句集刊出にどのような因果をもたらしたのでしょうか。そもそも寺山と大岡の筆蹟は似ていたのでしょうか。写真3は若い頃の大岡が刊行していた個人誌『白紙』(号外壱号)の扉です。『白紙』は大岡の直筆原稿をガリ版で刷ってホッチキス止めしたまさに手作り雑誌です。昭和42年5月15日刊とあることから、この書き文字は32歳当時の大岡の筆跡です。処女句集刊出からは10年がたっており、また多少は誇張して書いたものであるとは思いますが、その癖のある書体は大岡頌司特有のもので、20歳前後の筆跡もそれにかなり近いと思われます。

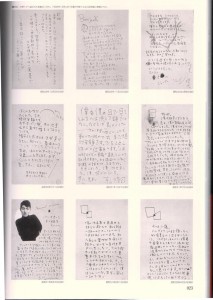

写真4は寺山修司の筆跡です。寺山修司記念館の公式カタログに掲載された昭和28年から32年の間に寺山が書いた葉書の一部です。自著に書かれた署名ほどではありませんが、イラスト風にデフォルメされた漢字の書き方に特色があります。大岡の筆跡との類似は、この直線を強調した漢字の書き方にあると思われます。特に両者の名前にある「司」の文字は瓜二つといってもいいくらい似ています。そういえば後に訪ねた頃の大岡さんは、色紙に自句を染筆する際に署名を書くのを大変苦手にしており、特に「頌司」の「司」は何回書いてもうまく書けないとこぼしていました。今から思うに「司」の文字に対する苦手意識には、寺山修司の「司」と類似していたこととの関係があったのかもしれません。

写真3:個人誌『白紙』の扉頁

写真4:寺山修司の直筆葉書

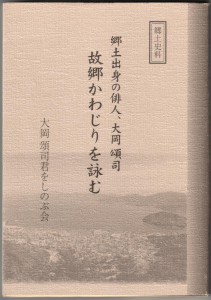

前出の略年譜にある「郷里の友人山田喜七氏の篤志により・・・」というのは、句集の印刷製本に関わる費用を山田喜七氏から恵まれたということと思われます。山田氏は同じ広島県川尻の生まれで、頌司とはいわゆる竹馬の友という間柄です。氏は頌司の没後、生地にその句碑を建立すると同時に、郷土資料と銘打った『郷土出身の俳人、大岡頌司 故郷かわじりを詠む』という小冊子を執筆刊行しました。この本は難解と敬遠されてきた頌司の句を、故郷川尻の風土を土台に評釈したもので、自ら俳句は素人と言う山田氏が、頌司の句の一語一語を郷里川尻の生活風習の中に根気強く辿った労作です。(写真5)

写真5:平成16年8月30日刊 刊行者は「大岡頌司君をしのぶ会」とあるが実際は山田喜七氏による

ここで改めて『遠船脚』刊出にまつわる「不思議」を推理してみましょう。大岡頌司と同郷の友人であった山田喜七氏は、頌司と同じく中学卒業後の集団就職で上京して働いていたところ、頌司に見せてもらった俳句原稿を、その風変わりな筆跡から寺山の作品と勘違いしてしまった。俳句には疎かった喜七でも、当時の若手俳人のリーダー格であった寺山の名前ぐらいは知っていたかもしれないし、その署名を頌司に献呈された本の片隅で目に留めたことがあったかもしれない。世に聞こえた寺山修司の生原稿を目の当たりにし意気に燃えた喜七は、なけなしの貯金をはたいて頌司に託した。「なんとしてもこの(寺山の)原稿を本にして、世に問うべきだ」と。頌司にしてみれば喜七の勘違いを知る由もなく、てっきり自分の作品を気に入ってくれたがゆえに、その出版費用を用立ててくれたと思い込んでしまった。そして善は急げとばかりに印刷所に原稿を持ち込んだ。こうした二重の勘違いが、『遠船脚』をまとめるはこびになった不思議だったと思われます。

生前の大岡氏に一度だけ事の次第を尋ねたことがありますが、どちらかというと思い出したくないのか、それとも若気の至りと照れているのか、はっきりとした答えを得ることはできませんでした。また、数年前川尻に句碑を訪ねた際に、当の山田氏に詳しい経緯を問うてみても、こちらの一方的な推理にただ曖昧に頷くばかりで、真相を語ろうとはしませんでした。それどころか山田氏は、そんなことを知りたいが為にわざわざ瀬戸内の田舎町を訪ねたのかと、不思議な物でも見るような目つきで私を眺めるのでした。

事の次第といい真相といい、この話にはそうやって語られるべき次第も無ければ、真相もまた無いのかもしれません。しかし私には、大岡青年が初めて世に問うた句集を締めるために、細心の注意を払って書きとめたはずのこの一文が、さしたる意味の無い蛇足だとは思えません。逆に、さしたる意味の無い蛇足と思わせるように、細心の注意を払ってこの一文を書き留めたとしか思えないのです。

事の次第にしろ真相にしろどちらでも構いません。この物語が語るのは「筆蹟」への執着です。「筆蹟」とは文字の身体にほかなりません。つまり「筆蹟」とは言葉の物質性です。それは身体であり物質である以上、似た物同士ならいつしか遭遇する運命にあるのです。こうした運命のいたずらを文学と捉え、運命を語ることで文学への、そして言葉への恋着を表現する。処女句集『遠船脚』には、大岡頌司がその文学人生をかけるにあたって夢見た、言葉に対する愛の源泉が溢れているのです。

田沼泰彦

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■