様々な音楽を聴きそこから自分にとって最も大切な〝音〟を探すこと。探し出し限界まで言葉でその意義を明らかにしてやること。音は意味に解体され本当に優れているならさらに魅力的な音を奏で始めるだろう。

様々な音楽を聴きそこから自分にとって最も大切な〝音〟を探すこと。探し出し限界まで言葉でその意義を明らかにしてやること。音は意味に解体され本当に優れているならさらに魅力的な音を奏で始めるだろう。

ロック史上最高のバンドの一つとして名高い「ザ・バンド」(ロビー・ロバートソン、リチャード・マニュエル、ガース・ハドソン、リック・ダンコ、リヴォン・ヘルム)を論じ尽くした画期的音楽評論!

by 金魚屋編集部

第二章 ザ・バンドは「ロックバンド」なのか

●ぼくの「ロック」論争

ザ・バンドが「ロックバンド」なのかどうかについて、ある新聞社と議論になったことがある。議論と言っても公開の議論ではなく、読者としてのぼくの問い合わせをめぐって議論になったのだ。

事の発端は、あるロック評論家が新聞に書いたアイルランドのロックバンド「U2」のコンサート評に、U2がタイム誌の表紙に取り上げられたことについて、「ロックバンドではザ・ビートルズ、ザ・フーに続く3度目の栄光だ」とあったので、「U2より前にザ・バンドも表紙になっている。3度目というのは間違いではないか」とぼくが問い合わせたことだった。

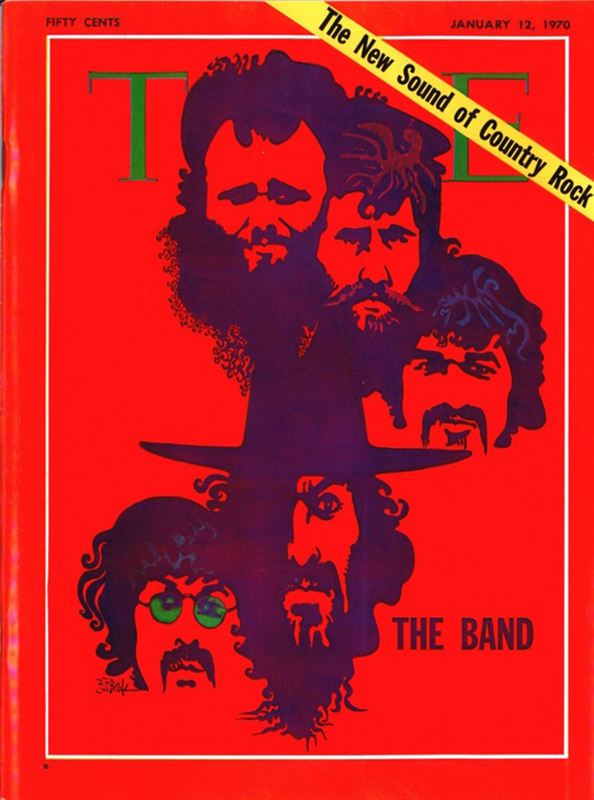

一九七〇年一月一二日号のタイム誌US版の表紙はザ・バンドのイラストで、「The New Sound of Country Rock」というキャッチコピーが付けられている(カナダで販売されたものでは「Canada’s Contribution to Country Rock」になっている)。ザ・バンドは五人のメンバーのうち四人がカナダ人で、一人がアメリカ人。そのため、アメリカのバンドと言ってもカナダのバンドと言っても不正確だが、日本ではアメリカのバンドだと思っている人が多い。英語ではCanadian-American rock bandとなるが、日本語にはならない。

ぼくの問い合わせに対し、最初は「ご指摘どおりなので、訂正を出します」とお客様係から返事があった。ところが、次の日になって今度は音楽担当記者と名乗る人から「訂正を出さないことにしました」というメールが来た。その内容を要約すると、「最初は訂正を出すとお伝えしたが、ロック事情に詳しい社内の記者から『当時のザ・バンドはロックというよりもカントリーやフォークの要素が強かったので、筆者にはザ・バンドがロックバンドだという認識がなかったのではないか』と指摘され、筆者にも確認したところ同じ見解だったので、訂正は出さない」とのことだった。メールには「「ロック」はきわめて多義的な概念で、時代によってその指し示す音楽もかわって参ります」とも書かれてあった。もしかするとこの音楽担当記者という人は、「ロック」という概念についてぼくを啓蒙しようとしているのかと感じて、ムッとした。

筆者の認識がどうであれ、タイム誌の表紙にザ・バンドがロックバンドとして取り上げられているのは歴史的事実なのだから、おかしいのではないか、というのがぼくの主張だった。

その後何度かメールのやり取りがあった。音楽担当記者によると、U2の伝記『U2ストーリー』(イーモン・ダンフィ著)には「ビートルズ、ザ・フーに続いて同誌の名高い表紙を飾った第三番目のロックンロール・バンドとなった」(野間けい子訳)と書かれているという。ぼくは「ザ・バンドが表紙になったタイム誌のキャッチコピーには「Rock」と書かれている」とその号の表紙やカバーストーリーを反証として出し、その結果、「タイム誌の表紙に選ばれたのが「ロックバンドではザ・ビートルズ、ザ・フーに続く3度目の栄光だ」とあるのは「ロックバンドではザ・ビートルズ、ザ・フーなどに続く栄光だ」の誤りでした。ザ・バンドも表紙に掲載されていました。」という、ちょっと妙な訂正記事が出された。

この訂正記事は正確とは言えなかった。事実としては、ザ・ビートルズ(一九六七年)、ザ・バンド(一九七〇年)、ザ・フー(一九七九年)、U2(一九八七年)という時系列でタイム誌の表紙に取り上げられたので、「続く」と表現するのなら正確には「ザ・ビートルズ、ザ・バンド、ザ・フーなどに続く栄光だ」とすべきだ。しかし、コンサート評にどう表現するのかはこのロック評論家の自由だし、ぼくとしては「ザ・バンドがタイム誌の表紙にロックバンドとして取り上げられた」という歴史的事実について新聞の読者に伝わればよいと思ったので、訂正記事に対しての訂正は求めないことにした。そもそも論で言えば、ぼくはビートルズをロックバンドと言い切ってよいのか疑問に思っているし、U2は時代的にも音楽的にもザ・バンドやザ・フーと同列には論じられないと考えている。また、確かにタイム誌に取り上げられたこと自体は社会的なトピックではあるが、それを「栄光だ」と表現するのは、「ロック」の精神からはほど遠いようにぼくには思える。いずれにせよ、このやり取りは、いろいろな意味で改めて「ロックとは何か」という問題について考えさせられる出来事だった。

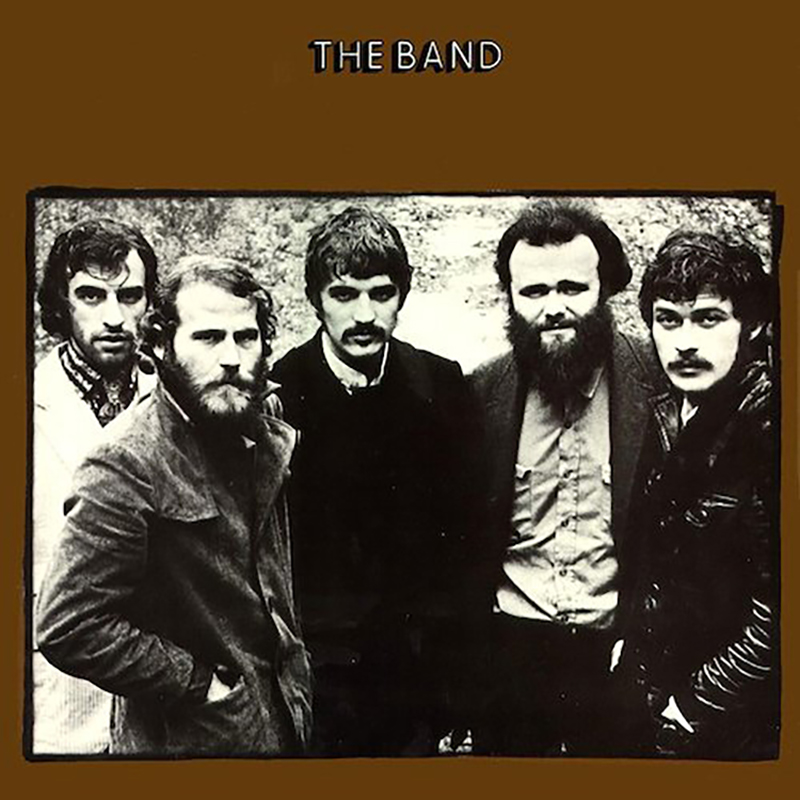

「ブラウン・アルバム」とも呼ばれるザ・バンド初期の傑作アルバム『ザ・バンド』(The Band)。左からピアノのリチャード・マニュエル(Richard Manuel)、ドラムのリヴォン・ヘルム(Levon Helm)、ベースのリック・ダンコ(Rick Danko)、オルガンのガース・ハドソン(Garth Hudson)、ギターのロビー・ロバートソン(Robbie Robertson)

まず、ぼくが本当に驚いたのは、音楽担当記者と名乗っている人がザ・バンドをロックバンドと思っていなかったことだった。ロックバンドだと思っていれば、筆者であるロック評論家がザ・バンドがタイム誌の表紙に取り上げられていたことを知らなかったのか、つい忘れていたのか、どちらかだと判断しただろう。

どうやらこの人は、たまたまU2のコンサート評の記事の担当になっただけで、ロックはあまり聴いたことがないように思えた。「ロック事情に詳しい記者」もきっと若い人なのだろう。一九七〇年代にティーンエイジャーだった人であれば、ザ・バンドがロックバンドなのは「常識」だからだ。だがぼくが「常識」だと思い込んでいただけで、若い人の間ではもう「常識」ではなかったのだ。しかし、コンサート評を書いたロック評論家はぼくより年上でザ・バンドについても詳しいはずの人だったので、なんだか腑に落ちなかった。もしかするとザ・バンドがタイム誌の表紙に取り上げられたことを「本当に」忘れてしまっていたのかもしれない。と言うのも、ぼくがザ・バンドがタイム誌の表紙に取り上げられたことを知ったのはレコードのライナーノーツからだったし、ロックの専門家なら「当時」知らなかったとは考えにくいからだ。どういう理由で「当時のザ・バンドはロックというよりもカントリーやフォークの要素が強かった」という「ロック事情に詳しい記者」の見解に一度は同意したのかを確かめてみたかったが、一読者の問い合わせなので、そういうわけにもいかなかった。

●ザ・バンドは「ロック」か

もっとも、ぼくがもし新聞の音楽担当記者だっだら、ぼくの指摘に対し、次のように反論しただろう。「「ロック」はきわめて多義的な概念で、時代によってその指し示す音楽もかわって参ります。タイム誌の表紙にザ・バンドがロックバンドとして取り上げられたのは確かに歴史的事実ではありますが、音楽的にはザ・バンドの音楽はいわゆるロックではありません。少なくとも、ザ・フーやU2と同じようなロックではないでしょう。あなたがザ・バンドの音楽にお詳しいとおっしゃるのであれば、理解していただけることと存じます。「アメリカーナ」という音楽的ジャンルが意識されるようになった現在、ザ・バンドの音楽をいわゆるロックとしてとらえるのはもはや時代錯誤と言うしかないでしょう。筆者が「ロックバンドではザ・ビートルズ、ザ・フーに続く3度目の栄光だ」と言っているのは、「現在の」音楽論的認識を踏まえてのことなのです」と。

つまり、担当記者はぼくの主張に対し「現在の音楽論的観点から見れば、ザ・バンドの音楽はザ・フーやU2と同じようなロックとは言えない。ザ・バンドがタイム誌にロックバンドとして取り上げられたのは事実だが、現在の音楽論的観点から言えば、「当時の」タイム誌がザ・バンドをロックバンドとして認識したこと自体が誤りだ。ザ・バンドがザ・フーやU2と同じようなロックバンドだと新聞の読者に誤解されないように、あえて筆者はザ・バンドについて触れなかった」とぼくに反論すればよかったのだ。

いずれにしても、ぼくに連絡してきた音楽担当記者はロックを「音楽」として聴いたことがなかったように思われた。せっかく自ら「「ロック」はきわめて多義的な概念で、時代によってその指し示す音楽もかわって参ります」と正しい認識を示していたのに、その意味するところを自分では理解していなかったのである。残念だったのは、その人がぼくとのやり取りの間にも議論になっているザ・バンドのアルバムを聴こうとしなかったことだ。四十五分もあればセカンド・アルバム『ザ・バンド』を聴くことができるのに、どうして聴かないのだろう。やはり音楽は「趣味」の問題なのだ、と思わざるを得なかった。

もしその音楽担当記者がザ・バンドのセカンド・アルバム『ザ・バンド』を聴いた上で、自分の意見として「ザ・バンドの音楽はロックではないから、ロックバンドとは言えない」と主張してくれれば、「ロックとは何か」をめぐって、もう少し音楽的な議論になったと思う。その記者に最後に送ったメールの中でぼくは「あなたがロックを聴いたことがなくても、ザ・バンドのアルバムは聴いてみてほしい」と書いたが、返事はなかった。その後、その音楽担当記者がザ・バンドのアルバムを聴いたかどうかは、知らない。

●ザ・バンドは「カントリー・ロック」なのか

論争というのは、ロジックのゲームだ。しかも将棋と同じで、自ら勝つことができないゲームだ。相手の玉を取って「勝ちました!」と言った子どもが、「将棋は勝っちゃいけないんだ」と先生にたしなめられたという話を何かで知って思わず笑ってしまったが、論争相手が「参りました」とか「負けました」と言わない限り、いくら「自分が勝った」と言っても、第三者が判定したとしても、勝負はつかないのだ。

ぼくが新聞社と論争する際に意図的に触れなかったことがある。それはタイム誌の表紙の「The New Sound of Country Rock」というコピーが表現している「意味」についてである。ぼくは新聞社には「表紙に「Rock」とあるのだから、ザ・バンドがロックバンドとして取り上げられたことは明白だ」と主張したわけだが、タイム誌は「Rock」ではなくて「Country Rock」と表現している。もし音楽担当記者から「ザ・バンドはカントリー・ロックなんですか?」と反論されていたら、ぼくは結構困っただろう。なぜなら、ぼくはザ・バンドが「カントリー・ロック」だとはまったく考えていないし、タイム誌の編集部はザ・バンドの音楽の本質をまったく理解できていないからだ。

カントリー・ロックがどんなものなのかは、ニッティー・グリッティー・ダート・バンドを聴いてもらえばすぐにわかる。極めておおざっぱに言えばバンジョーが多くの曲で使われているのが「カントリー・ロック」の特徴だ。ザ・バンドはフィドルは数曲で使っているが、バンジョーの入っている曲はぼくの知る限りでは一曲もない。初期ザ・バンドを聴いて「カントリー・ロックっぽい」と言う人がよくいるのは確かだが、「カントリー・ロックっぽい」ということと「カントリー・ロック」であることは言語的に意味が異なる。「カントリー音楽」を聴いて「カントリーっぽい」と言う人がいるだろうか?

ぼくと「論争」になった新聞社の音楽担当記者は、「「Rock」と「Country Rock」は違うものですよね?」とぼくに切り返し、「ザ・バンドはタイム誌に「ロックバンド」としては取り上げられていない」というロジックを展開すれば、結構いい勝負になっただろう。

ザ・バンドが表紙になった号のタイム誌のカバーストーリーは「Down to Old Dixie and Back」というタイトルで、音楽評論というよりも、ザ・バンドについてのエピソードを、インタビューを交えて物語のような読み物としてうまくまとめたものだった。筆者はタイム誌の映画および音楽担当の記者だったジェイ・コックス(後にマーティン・スコセッシ監督の『エイジ・オブ・イノセンス/汚れなき情事』の脚本を書いている)。

ザ・バンドのギタリスト、ロビー・ロバートソンの自伝によれば、コックスは「ユニークな音楽と物語をもつ」ザ・バンドを特集する企画を立て、編集部を説得して実現させた。ところが、クラシック音楽担当の記者ふたりとザ・バンドの音楽をジャンルで分類しようしたがうまく行かなかった。コックスはザ・バンドの音楽をどう呼んでよいかわからなくなって、ロビー・ロバートソンに相談したところ、「なんと呼ばれてもかまわない」と言われてしまう。結局、タイム誌の編集部は「カントリー・ロックのニュー・サウンド」とすることで妥協したのだという。

ロビー・ロバートソンは、ロックンロール・バンドである自分たちザ・バンドをカントリー・ロックという「目で見たことは一度もなかったが、これがたぶん、南北戦争を南部の視点から見た曲を書くような真似をした報いなのだろう」と書いている(『ロビー・ロバートソン自伝 ザ・バンドの青春』奥田祐士訳)。その曲はセカンド・アルバム『ザ・バンド』に入っている「オールド・ディキシー・ダウン」(The Night They Drove Old Dixie Down)。

「報い」はそれから半世紀後の日本にまで及んでいたのである。

ザ・バンドが表紙になったタイム誌(Time)1970年1月12日号。キャッチコピーには「The New Sound of Country Rock」と書かれている。ガース・ハドソン以外のメンバーの似顔絵は、あまり似ているとは思えない

(第02回 了)

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

*『いつの日か、ロックはザ・バンドのものとなるだろう』は01月から毎月21日にアップされます。

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■