鶴山裕司さんの文芸批評『東洋学ノススメ』シリーズの中から、『原点が存在する-『伊勢物語』論』をアップします。『東洋学のススメ』は古典だけでなく、現代作家、哲学者、写真家などを論じ、日本文化を多角的に検討する評論シリーズです。(文・石川良策)

鶴山裕司さんの文芸批評『東洋学ノススメ』シリーズの中から、『原点が存在する-『伊勢物語』論』をアップします。『東洋学のススメ』は古典だけでなく、現代作家、哲学者、写真家などを論じ、日本文化を多角的に検討する評論シリーズです。(文・石川良策)

by 鶴山裕司

むかし、男ありけり。歌はよまざりけれど、世の中を思ひ知りたりけり。あてなる女の尼になりて、世の中を思ひ倦んじて京にもあらず、はるかなる山里に住みけり。もと親族なりければ、よみてやりける。

そむくとて雲には乗らぬものなれど

世の憂きことぞよそになるてふ

斎宮の宮なり。

(同「第百二段」)

【現代語訳】

昔、男がいた。歌は詠まなかったが、男女の仲の機微はよく知っていた。高貴な女が尼になって、世の中を厭わしく思って京ではなく、はるかな山里に住んだ。元々親族だったので、歌を詠んで贈った。

出家されたからといって雲に乗るわけではないですが

世の中――男女の仲――の憂いはよそごとになるのでしょうね

女は斎宮の宮である。

「第百二段」は『伊勢』最古層に属する段章である。最終行の「斎宮の宮なり」は後人注だが、恐らく業平本人か身近な人によって書かれたと考えられている。『伊勢』成立以降、業平は人麻呂や貫之、定家らと並ぶ歌聖と称されるようになるが、この段には「歌はよまざりけれど」――大した歌人ではないがというくらいのニュアンス――という謙遜表現があるからである。これは後の人には為し得ない。また一般社会の意味もあったが、平安時代に「世の中」は男女の仲を強く示唆した。

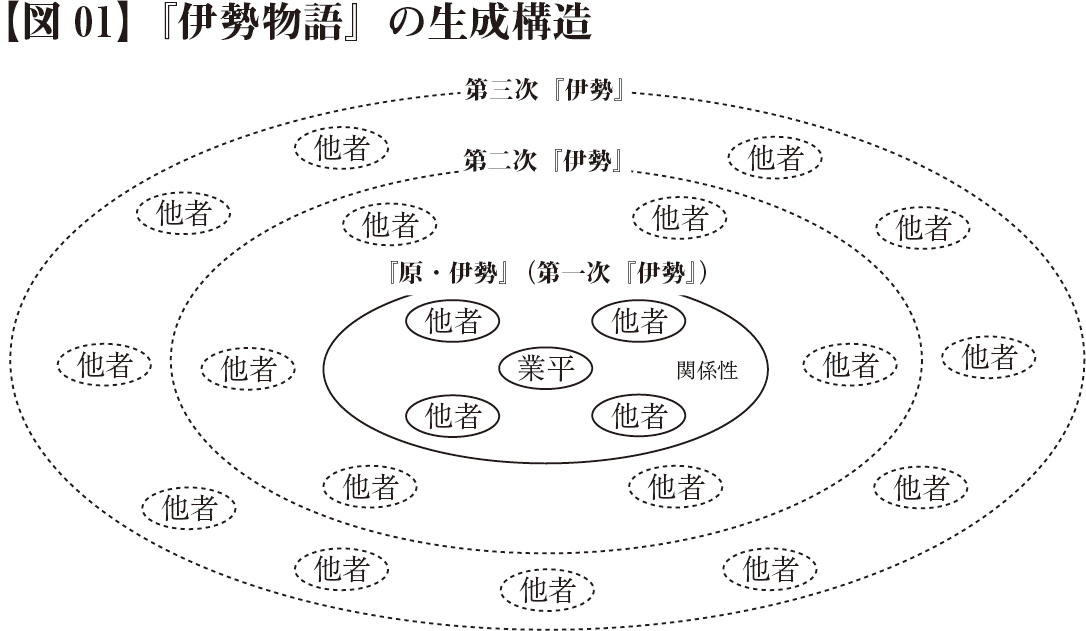

【図01】は「『伊勢物語』の生成構造」である。『原・伊勢』(第一次『伊勢』)は、まず業平とその周辺で書かれたと考えるのが自然である。歌を書いた際の人間関係や理由を簡潔に記した段章が多い。女性に贈った歌もあるが、位の高い貴人を言祝ぐために詠んだ歌や、知友の宴席で即興で詠んだ歌の説明もある。わたしたちが『伊勢』といえばすぐに思い浮かべる色好みにテーマが集中しているわけではない。

しかし第一次『伊勢』は後世の人たちによって追加・修正・補完されていった。おおむね第三次『伊勢』くらいまで改訂が為されたようだ。業平の和歌から大きな影響を受けていることから言って、貫之周辺で『伊勢』の最終的な取りまとめが行われたのかもしれない。この数次に渡る改訂によって『伊勢』は男女の仲を主眼とする作品になっていった。和歌が主に男と女を結びつける媒体だったから当然である。また業平が権勢盛んな男たちよりも、自身と同じく当時の表社会で「要なきもの」だった女性たちの心に通じていたためである。

『伊勢』は成立当時の社会背景を勘案すると、どう考えても男たちによって作られた物語である。ごく小規模な集団が最初の段章を書いたはずだが、次第に業平同様、出世街道を外れた和歌を好む男の貴族たちが、楽しみながら第二次、三次と改訂を行っていったようだ。ただ学者肌の貴族が手を染めた形跡はない。時代考証や和歌の出典検証も甘いのだ。ある時期から業平を念頭に置いた昔男の色好み歌物語として、かなり自由奔放に段章が書き加えられている。

ただ当初は小さな貴族サークルで楽しまれていた、重要な史書でも道徳を説く説話でもない『伊勢』は、時代を経るごとに驚くほど多くの読者を獲得していった。いつの頃からか男性読者を遙かにしのぐ女性読者が『伊勢』を愛するようになったのである。気がつくと『伊勢』は『古今集』に先立つ古典中の古典になっていた。『伊勢』は男たちよって書かれ、昔男が主人公だが、本質的には表社会を突き崩すような女性(性)の物語である。

むかし、男ありけり。その男、伊勢の国に狩の使に行きけるに、かの伊勢の斎宮なりける人の親、「常の使よりは、この人、よくいたはれ」といひやりければ、(中略)いとねむごろにいたはりける。(中略)二日といふ夜、男、「われて逢はむ」といふ。女もはた、いと逢はじとも思へらず。(中略)女、人をしづめて、子一つばかりに男のもとに来たりけり。男はた、寝られざりければ、外のかたを見出して臥せるに、月のおぼろなるに、小さな童を先に立てて人立てり。男、いとうれしくて、我が寝る所に率ていりて、子一つより丑三つまであるに、まだ何ごとも語らはぬに、かへりけり。(中略)つとめて、いぶかしけれど、わが人をやるべきにしあらねば、いと心もとなくて待ちをれば、明けはなれてしばしあるに、女のもとより、言葉はなくて、

君や来し我や行きけむおもほへず

夢かうつつか寝てかさめてか

男、いといたう泣きてよめる。

かきくらす心の闇にまどひにき

夢うつつとはこよい定めよ

とよみてやりて、狩に出でぬ。

野に歩けど心はそらにて、こよひだに人しづめて、いととく逢はむと思ふに、国の守、(中略)ひと夜酒飲みしければ、(中略)え逢はず。夜やうやう明けなむとするほどに、女がたより出す杯の皿に、歌を書きて出したり。とりて見れば、

かち人の渡れどぬれぬえにしあれば

と書きて、末はなし。その杯の皿に、続松の炭して歌の末を書きつく。

また逢坂の関は越えなむ

とて、明くれば、尾張の国へ越えにけり。

斎宮は水尾の御時、文徳天皇の御むすめ、惟喬の親王の妹。

(同「第六十九段」)

【現代語訳】

昔、男がいた。その男が、伊勢の国に狩りの使いで行ったところ、あの伊勢斎宮だった人の親が、「いつもの勅使より、この人を、よくねぎらいなさい」と言ったので、(中略)心をこめてお世話した。(中略)二日目の夜、男が、「どうしてもお逢いしたい」と言った。女もまた、絶対逢うまいとは思っていなかった。(中略)女は、人を寝静まらせて、午前零時頃に男の元に来た。男もまた、寝られなかったので、外の方を見ながら横になっていたが、朧月の光の中に、小さな童を先に歩かせて人影が立った。男は、たいそう嬉しくて、女を自分の寝る部屋に連れて入り、(中略)午前三時頃までいっしょにいたが、まだ何も語らわぬうちに、帰ってしまった。(中略)翌朝、気がかりだったが、自分から使いをやるわけにはいかないので、たいそう心もとなく待っていると、夜がすっかり明けてしばらくして、女の元より、文章はなくて、

あなたが来られたのかわたしが行ったのかよくわかりません

夢なのか現実なのか寝ていたのか目覚めていたのかも

男は、たいそう泣いて歌を詠んだ。

涙で見透せぬ心の闇に惑ってしまいました

夢か現実かは今宵お確かめください

と詠んで、狩りに出た。

野を歩いても心はそぞろで、今夜だけでも人を寝静まらせて、すぐにでも逢いたいと思うのだが、国の守が、(中略)一晩中酒宴を催したので、(中略)逢うことができない。夜がようやく明けようとする頃、女が出す杯の皿に、歌を書いて出した。手に取って見ると、

徒歩で渡っても濡れないくらい浅いご縁でしたが

と書いて、下の句はない。その杯の皿に、灯火の芯の炭で歌の末を書いた。

もう一度逢坂の関を越えてお逢いしましょう

と詠んで、夜が明けると、尾張の国へと旅立った。

斎宮は清和天皇の御代のお方で、文徳天皇の御娘、惟喬親王の妹である。

『伊勢物語』の表題になった業平と伊勢斎宮の恋愛伝承に基づく有名な段章である。斎宮は神に仕える巫女で未婚の皇女が選ばれた。最後の「斎宮は水尾の御時」のセンテンスも後人注。それによると斎宮は文徳天皇と紀静子との間に生まれた恬子内親王である。文徳天皇の祖父は嵯峨天皇で、業平の祖父平城天皇と兄弟だから二人は遠縁になる。

この段章とほぼ同じ内容の詞書きと和歌が『古今集』と『業平集』に載っている。業平と斎宮の恋愛は、秘め事とはいえ当時広く噂になったようだ。先に引用した「第百二段」でも出家した元斎宮が登場し「親族なり」とある。そうすると「世の憂きことぞよそになるてふ」という業平の和歌は、「わたしとの恋愛は遠い過去になってしまうのですね」という艶っぽい意味を含むことになる。

平安時代には伊勢斎宮と賀茂斎王が卜定されたが、神の巫女なのでいずれも男と恋愛関係を結ぶことは許されなかった。露見して処罰された斎宮もいる。そのため「第六十九段」では「まだ何ごとも語らはぬに、かへりけり――まだ何も語らわぬうちに、帰ってしまった」と二人の関係がぼかされている。ただ神のいます斎宮の寝所に男を迎え入れることはできないとはいえ、斎宮の方から業平の元に出向いている。業平も斎宮のことで頭がいっぱいだ。二人の仲がただならぬものであることは誰にでもわかる。

『伊勢』で業平は数々のタブーを犯している。「第六段」の藤原家が天皇の女御として差し出そうとしている深窓の姫君高子を盗んだ段章と、斎宮との恋愛譚が双璧だろう。いずれの場合も肉体関係を示す記述はなく、繊細かつ大胆な和歌が男女の深い精神的結びを表現している。それが平安貴族の雅だとは言える。しかし皇族だからといって、業平が何をしても許される立場にいたわけではない。

馬場あき子は『鬼の研究』で、鬼は元々中国伝来の死者(死霊)を意味したが、日本では権力者の横暴に対する人々の怨嗟の念が集約された存在に変わっていったと論証した。高子を一口で食ってしまった鬼もそうで、業平との仲を裂く藤原基経・国経兄弟が鬼に擬された。ただ平安貴族社会では正面切って権力者を批判できなかった。馬場はだからこそ『伊勢』は「むかし、男ありけり」で始まるのだとも論じている。主人公は業平だという共通理解はあったが、建前の文言としてはもう昔のことでどこの誰かもわからない男の話だからという免罪符をつけた上で、権力批判とタブーの侵犯を描いた。能楽がこの世の最高の知者で霊能者でもある聖僧を登場させることで、幽鬼が登場する怪異譚をあっさり可能にしてしまったのと同じである。

実際『伊勢』は藤原家の権力支配に対する批判に満ちている。「第百一段」では兄の在原行平が藤原良近を正客に招いて酒宴を開き、業平が歌を詠む。「咲く花のしたにかくるる人おほみ あしにまさる藤のかげかも」で表向きは「見事に咲く藤の花の下に隠れてしまう人が多いので、以前よりさらに大きく感じられる藤の陰です」という意味の叙景歌である。ただこの即詠を聞いて「などかくしもよむ――どうしてこんな歌を詠んだのだ」と出席者たちが疑念の声を上げた。藤原氏の庇護を求める人のなんと多いことよ、という当てこすりの意味があったのだ。業平は平然と「太政大臣藤原良房様が栄華の極みにいらっしゃるので、さらなる繁栄を言祝いだのです」と答えたとある。あからさまな弁明だが「みな人そしらずなりにけり――皆批判を収めてしまった」のはそれだけ藤原氏の権勢が盛んだったからである。

ただこのような婉曲表現が雅だとすれば、平安貴族の雅は実にたわいもないものになってしまう。「初段」にあるように、美しい女性を見て着物の裾を切り取り、即座に歌を詠むのが「いちはやきみやび」ではある。しかし必ずしも歌でスマートに女を口説くのが雅ではない。また『伊勢』には田舎者蔑視がしばしば表れる。「第十五段」では陸奥で女に惚れた男が「もっとあなたの心の奥底を見たいものです」という意味の歌を詠むが、作者はどうせ「さがなきえびすごころ――見苦しい田舎者の心」しか見ることができないだろうと揶揄している。田舎者は雅を知らぬ者と同義なのだ。

業平を始めとする『伊勢』の作者たちが、権力から疎まれ鬱屈した心情を抱いていたのは確実である。田舎者批判にしても、中下流の貴族が都の交際流儀に疎い人たちを過剰に蔑視している気配がある。都で官位を望む貴族より、国司などになって地方に下った者の方が経済的に裕福であることが多かった。雅は都の貧乏貴族のなけなしのプライドでもあったわけだ。その意味で『伊勢』は反逆の書である。権力者を揶揄し都貴族の繊細な交際術を誇っている。ただそれだけなら『伊勢』は単純な不満の書になってしまう。

『伊勢』が魅力的なのは、その表現基盤である反権力指向をも相対化してしまう意志が働いているからである。反権力は基本的にネガティブな後ろ向きの姿勢だ。負け犬の遠吠えの感を拭えない。しかしそこに複数の著者の視点が注がれることで杓子定規な反権力が解体される。このネガティブからポジティブへの転換が『伊勢』が喚起する雅の本質である。

むかし、男、「かくては死ぬべし」といひやりたりければ、女、

白露は消なば消ななむ消えずとて

玉にぬくべき人もあらじを

といへりければ、いとなめしと思ひけれど、こころざしはいやまさりけり。

(同「第百五段」)

【現代語訳】

昔、男、「こうなっては死んでしまいます」と言いおくると、女、

白露は消えるなら消えてしまえばいい消えなくても

玉と貫いてくれる人もいないでしょうから

と言ったので、大変無礼だとは思ったが、女への思いはさらに募った。

「第百五段」は業平伝説として増補された段章である。「白露」の歌は万葉歌人大伴家持作。『新千載集』に採られたが家持の内面描写歌である。「白露は消え残っても玉(わたしの心)を貫いてくれる人はいない」と女の心を得られぬ家持の失意を歌っている。それを『伊勢』の作者は女の返歌に変えた。「こうなっては死んでしまいます」と言い寄ってきた男に、「死んだらよいでしょう。生きておられてもわたしはあなたになびきません」と拒絶した文脈になる。ずいぶん露骨な拒絶で「いとなめし――大変無礼」ではある。繊細で婉曲なやり取りが都貴族の雅だとすれば女は雅を知らない。

ただ男は「こころざしはいやまさりけり――女への思いはさらに募った」とある。業平は「あやにく」――一筋縄ではいかない色好みなのだ。そう造形されている。わずか四行の段章なので、男と女がなぜこのような応酬をすることになったのかはわからない。女は男の言葉を誠意のないいつもの手管と見切ったのかもしれないし、単に男が嫌いだった、あるいは潔癖に拒絶せずにはいられない気の強い女だった可能性もある。しかし一瞬の光のように鮮やかな段章だからこそ人はその前後の文脈を考え始める。『伊勢』が物語文学の祖型になった理由である。

また拒絶されてなお男が女への思慕を強めるのは、女の答えが男にとって意外だったからである。『伊勢』に主張低音のように流れる業平と藤原北家の確執――権力者への反発――ではこのような驚きは生じない。業平は大局で敗北しながら局地戦で痛快な当てこすりや批判をする。権力が本気で抑圧しない限り、権力と反権力の関係などそんなものだ。ステレオタイプなパターンに終始する。だが男は自分にとって未知である女の心を知りたい(得たい)。

『伊勢』の中下流貴族のルサンチマンは第二次、三次と『伊勢』を書き継ぐ複数著者の視線(思想)が積み重なるにつれ、先行する反権力の段章を再検討し、男社会の背後で蠢く力に敏感になってゆく。権力は基本的に功利的な損得勘定で動く。しかし色好みは意外な形で男社会に揺さぶりをかけ、時にその方向を変える。徹底して表社会の権力から外れるということは社会を丸い球体のように全体として捉え、優劣なくその諸相、つまり豊かさを感受することである。

むかし、世ごころつける女、いかで心情あらむ男に逢ひえてしがなと思へど、いひ出でむもたよりなさに、まことならぬ夢がたりをす。(中略)三郎なりける子なむ、「よき御男ぞ出でこむ」とあはするに、この女、けしきいとよし。「こと人はいと情なし。在五中将に逢はせてしがな」と思ふ心あり。狩しありきけるに行きあひて、道にて馬の口をとりて、「かうかうなむ思ふ」といひければ、あはれがりて来て寝にけり。さてのち男見えざりければ、女、男の家に行きてかいまみけるを、男、ほのかに見て、

百歳に一歳たらぬつくも髪

我を恋ふらしおもかげに見ゆ

とて、出でたつけしきを見て、むばらからたちにかかりて、家に来てうちふせり。男、かの女のせしやうに、しのびて立てりて見れば、女、嘆きて寝とて、

さむしろに衣かたしきこよひもや

恋しき人に逢はでのみ寝む

とよみけるを、男、あはれと思ひて、その夜は寝にけり。

世の中の例として、思ふをば思ひ、思はぬをば思はのものを、この人は、思ふをも、思はぬをも、けぢめみせぬ心なむありける。

(同「第六十三段」)

【現代語訳】

昔、色好みに目覚めた女が、なんとかして心情け深い男に出会いたいと思ったが、言い出すきっかけもなく、作りごとの夢物語をした。(中略)三男だった子が、「素晴らしい男に出会えるでしょう」と夢合わせをしたので、この女、とて機嫌がよかった。三男には「ほかの男は情け薄い。在五中将に会わせてあげたいものだ」と思う心があった。狩りに出た業平に行き会って、道で馬の口をとって「こうこう思うのです」と言うと、心動かされて寝に来てくれた。その後男は姿を見せないので、女が、男の家に行って隙見したのを、男、ちらりと見て、

百歳に一歳足りないつくも髪の女が

わたしを恋慕うのが面影に見える

と言って、出かけようとする様子を見て、茨や枳殻に引っかかりながら、家に戻って打ち伏した。男は、その女がしたように、忍び立って見ると、女は、嘆きながら寝ようとして、

筵に衣の片袖を敷いて今夜もまた

恋しい人に会わずに寝るのです

と詠んだので、男は、可愛そうに思って、その夜は共寝した。

男女の仲の習いでは、思う相手を思い、思わぬ相手は思わぬものだが、業平は、思う相手も、思わぬ相手も、区別しない心を持っていた。

「第六十三段」は『伊勢』末期の制作だろう。業平は後世のパブリックイメージ通りの好色な美男子として造形されているが、とりたてて優れた段章ではない。『百歳に』と『さむしろに』の歌ももちろん業平作ではない。ただこのような自由に創作された段章にこそ、人々の共同幻想が期せずして投影されている。

業平が女性たちと実際に交わした和歌は、その地位と当時の常識から言って穏当なものだったに違いない。しかし『伊勢』は増殖するにつれ様々な恋愛の諸相を描くようになる。「第百五段」にあるように業平はこっぴどく女にフラれる男である。相思相愛であってもふとしたきっかけで音信不通になり、男女の仲が自然消滅してしまうこともある。男が女を、女が男の冷たさや不誠実をなじる段章も複数ある。業平は単なるモテ男ではなく、『伊勢』は色好み百科の様相を呈してゆくわけだ。中でも「第六十三段」の内容はかなり異様である。

「世ごころつける女――色好みに目覚めた女」が「心情あらむ男」に出会いたいと息子たちに相談する。長男次男は取り合わないが、三男は女(母親)の気持ち汲んでやる。母の望み通りの男はあの在五中将しかいない。三男は業平に母親と寝てくれるよう掛け合う。高位の男女が縁を結ぶ際にはたいてい女房や小姓が仲を取り持つが、息子が間に立つのは例がない。奇妙な親孝行があったものだ。ただ業平はあっさり三男の要望を受け入れて女と寝る。この時代、業平のような貴人が女と契りを結ぶことは経済的援助をすることを含んではいた。

しかし業平は一度しか訪ねてくれない。女がこっそり業平邸まで様子を見に行くと、業平はチラリと女を見て「百歳に一歳たらぬつくも髪」の歌を詠む。年増には違いないがずいぶんな言いようである。ただ業平はそのまま女の家を訪ねる気配だ。女は急いで家に戻ると嘆きながら寝て、恋する人が訪ねて来てくれないと歌を詠む。業平はさっき女がしていたように女の様子を隙見して、その晩は泊まってくれた。女の歌はちょっと滑稽だが、合格点の対応だということだろう。

例によって女がどんな地位にいるのか、なぜ業平があっさり女と寝るのを承諾したのか詳しいことは書かれていない。息子の孝行心に応えてやったのだとも、情け深い男を求める女の心にほだされたのだとも読める。ただ『伊勢』の筆者は「この人は、思ふをも、思はぬをも、けぢめみせぬ心なむありける――業平は、思う相手も、思わぬ相手も、区別しない心を持っていた」と賞賛している。業平の色好みは複雑である。

業平が美貌で女を選びより高位の女を望むのなら、それは単に男社会のルールに沿った好色でしかない。しかし『伊勢』の筆者は業平の色好みを美や地位という基準以上に引き上げた。女に何らかの魅力を見出し縁を結んだのだ。こういった色好みが多くの女性読者を惹き付けた要因である。美に敏感なのは男だけではない。むしろ女の方が美醜に敏感で、かつ必ずしも一致しない外面美と内面美の違いに苦悩している。外面に限らない女の美質を見出しそれに応えられる男でなければ本当の色好みとは言えない。

もちろん『伊勢』の著者は内容の重複を嫌って奇矯な物語を書き加えただけなのかもしれない。しかしふと波間に現れ消えてしまう岩のような『伊勢』の書き方は、結果として読者に物語の背景を夢想させる。「つくも髪」の段章は『源氏物語』第六帖「末摘花」と相似だ。末摘花は親王の娘という高貴な出自だが、世話をしてくれる男もなく侘しく暮らしていた。それを光源氏が我が物としたのだが、話しても和歌を交わしてもいっこうに手応えがない。ある日源氏は昼の光の中で初めて末摘花を隙見した。青白い顔に大きな鼻が垂れ下がっていてその先が赤く、さすがの源氏もその醜さに仰天したとある。源氏は赤い鼻に引っかけて彼女を末摘花(紅花の古名)と呼びあからさまにからかう。女に聞こえるように揶揄した「つくも髪」の歌と変わらない。

しかし数々の美しい女性との出会いと別れがあったにも関わらず、源氏は最後まで末摘花の世話をする。普通の女にはない美質を末摘花に見出したのである。彼女は少女のように無垢で純粋――つまり邪気のない女である。それを源氏は容姿をしのぐ美点として愛した。「つくも髪」の女も同様だ。「百歳に一歳たらぬ」とは老人であり子供でもあるということだ。実際彼女は情け深い男が欲しいと息子にせがみ、息子の言うとおり業平と契る。業平や源氏だから彼女たちを愛せたのである。

『源氏』が『伊勢』から大きな影響を受けているのは明らかである。実際たくさんの類似点をあげることができる。高貴な女性との密通、伊勢斎宮との秘められた恋は言うまでもなく、第三十九段では源至(融の甥)が牛車の中に蛍を放って女の顔を見ようとする。『源氏』第二十五帖「螢」と同じ仕掛けだ。ただそれらは後世の作家が多かれ少なかれ先行テキストから受け取る創作ヒントだと言えないことはない。しかし創作者なら紫式部が『伊勢』から本質的影響を受けていることが手に取るようにわかるだろう。『源氏』は『伊勢』の色好みの主題を純化させた作品だからである。

『伊勢』の著者たちは現世の出世街道から外れた男たちであり、それゆえ業平の色好みには現実批判の側面があった。しかし紫式部は『源氏』で『伊勢』にあった反権力指向を取り除いた。光源氏も臣籍降下した皇族だが権力の中枢にいる。式部が女性で関白太政大臣藤原道長の娘彰子に仕える女房だったからという理由だけではない。主題を色好みに絞るためである。源氏最大の禁忌は父桐壺帝の妻藤壺と契り、後の冷泉帝をもうけたことにある。しかし源氏は天皇の子であり、天皇家の男系万世一系というさらに重大な禁忌は破られていない。また源氏の妻女三宮と柏木の密通はあっさり露見し柏木は苦悩しながら死ぬが、源氏と藤壺の秘密は最後まで守られる。源氏は禁忌を犯すが常に安全弁が働いている。色好みは源氏の内面を泡立たせ豊かにするためにある。

もちろん源氏は政治家であり、手強い政敵たちと対立して時に窮地に追い込まれる。第十二、十三帖の『須磨』『明石』では異母兄朱雀帝への謀反の疑いをかけられ自主的に須磨に隠棲することになる。『伊勢』の業平東下りと同じ貴種流離譚だ。ただ業平が東国に下り、川を下ってどこまでも社会から脱落してゆくのに対し、源氏の下降線は海に、つまりは行き詰まりにまで達して止まる。そこで明石の君に出会うことで源氏の運命は力強く上昇するのである。明石の君が産んだ姫は、後に実は源氏の子である冷泉帝に入内して皇太子をもうけ、女性としての最高位である中宮に立后する。それにより源氏も人臣最高の太政大臣に登りつめる。女性たちとの関係性――色好みが源氏を導き運命を変えるのである。

日本社会は律令国家成立以前から男社会だった。現代でも基本的に変わっていない。しかし男たちがすべてを決定してきたわけではない。時には妻になった高貴な女性が、時には美貌以外何も持たない女性の行動や言葉が男社会を大きく動かす(女権社会になれば男がその役割を担うことになる)。色好みとは基本的にそのような女性の力を知っている男の心を指す。業平や源氏の性別は男だが、彼らはある意味女だ。女性の心理を読み解き共感できる高い女性性を持っている。

さらに男のように社会規範を外れることすら許されず抑圧されたまま生きる女性たちは、熱もなく表社会を眺めて人や物事の本質を見抜く。もちろん本質を見抜いてもたいていの場合それが社会に影響を与えることはない。ただ女性たちの視線――社会を底辺から裸眼で見つめる女性性――は冷酷な権力者に美しい心の襞を見出し、下位の者に崇高な精神を見る。「要なきもの」業平に見出したように。それが人々が決して忘れることのないこの世の花――すなわち雅である。人々に共有されながら表舞台からは隠されている。またこの世の花は無と紙一重だから美しい。花が虚無を隠し、虚無が花の美しさを際立たせる。『堤中納言物語』の「虫愛づる姫君」は「鬼と女とは人に見えぬぞよき」と言った。

日本社会の規範は古代の神道を嚆矢として、濃厚な仏の顕現を夢想する密教、世界を無の一如で捉える禅、人間を含む世界内存在にはそれぞれ本質(分)があるとする儒教、それに第二次世界大戦中の国粋主義を挟み、現代の自由主義的民主主義にまで続く。民主主義を神道や仏教と並列するのはおかしいようだが、追い詰められた現代人がすがるのは自由平等と信賞必罰の民主主義である。神仏に祈るのは一番最後だが誰もがそれが無力だと知っている。自由民主主義が何人もゆるがせにできない一種の信仰になっている。

また日本の社会規範思想は各時代の混交である。民主主義時代になっても過去の規範が失われることはない。美しい花に虚無を見て虚無の中に艶やかな花を見る心性は日本人の中に染みついている。この心性はおおむね鎌倉時代初期までに成立している。物語文学で言えば『伊勢物語』から『源氏物語』、『平家物語』の流れになる。

『伊勢』の神話性は『古今集』から『源氏』の時代に理知化され、神話物語から人間中心の小説文学へと歩み始めた。『平家』は古代文学最後の光だ。平安朝の雅が失われたからこそ過剰なほどそれが強調されている。だが『平家』の本質は恐るべき孤独と虚無にある。

むかし、男、いかなりけることを思ひける折にか、よめる。

思ふことはいはでぞただに止みぬべき

我とひとしき人しなければ

(同「第百二十四段」)

【現代語訳】

昔、男、なにを思った折にか、ふと詠んだ。

思うことは言わずにだだ止めてしまうべきだろう

わたしと同じ人はいないのだから

むかし、男、わづらひて、心地死ぬべくおぼえければ、

つひにゆく道とはかねて聞きしかど

きのふ今日とは思はざりしを

(同「第百二十五段」)

【現代語訳】

昔、男、病を患って、死ぬであろう心地を覚えたので、

かねて最後にはゆく道だと聞いていたが

昨日今日だとは思っていなかった

『伊勢』は業平の死で終わる。生まれ落ちて母の懐に抱かれた時ではなく、初めて女を口説いた時から死ぬまでの物語である。ただ希代の色好みは最晩年に「自分と同じ人などいないのだから(自分を本当に理解してくれる人などいないのだから)、思ったことは言わずに済ませるのがいいのだ」と孤独を深める。大勢の人に囲まれていようと無人島で一人生を終えようと人は結局孤独だ。この孤独感は仏教思想が主題になっていると言われる『源氏』でも引き継がれている。薫は大姫、中姫を我がものとすることができず浮舟をも失う。そして浮舟は薫と匂宮の二人の貴公子に求愛されながらどちらの愛も受け入れず、出家して手習いをして暮らす。ただ彼らの孤独は単純な虚無ではない。

業平の辞世「つひにゆく道とはかねて聞きしかど きのふ今日とは思はざりしを」は奇妙に華やかだ。人ごとのように死を見つめている。読者によっては微かな笑いを感じ取るかもしれない。業平が死を厭うべきものではなく人間存在の一部として肯定しているからである。人の生には色事を含む様々な花がある。ただ終わってみれば何事もなかったようにも感じられる。どちらも正しい。花と虚無を等価に捉え肯定するのが雅である。(了)

鶴山裕司

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

■鶴山裕司詩集『国書』■

■ 『伊勢物語』関連の本 ■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■