Interview:高橋龍

高橋龍:昭和四年(一九二九年)、千葉県に生まれる。高梨花人に師事した後、昭和四十三年(一九六八年)に高柳重信主宰の「俳句評論」に参加し編集にも携わる。「俳句評論」週間後、同人誌「面」「騎」「夢弦航海」に参加。句集に『草上船和讃』『翡翠言葉』『高橋村風子句集』『悪對』『病謀』『後南朝』などがある。

高橋龍氏は昭和十九年(一九四四年)に高梨花人に師事し、戦後の昭和四十三年(六八年)には高柳重信主宰の「俳句評論」に参加してその編集にも携わった。俳誌「面」に参加し、プライベート・プレスである高橋人形舎から淡々と、だが旺盛に句控を出版されている。近作に句集『飛雪』、句控『二合半』がある。本インタビューは大岡頌司没後十年記念として行われたが、高橋氏の俳歴はもちろん、高柳重信を中心とする前衛俳句運動について自在に語っていただいた。

文学金魚 詩部門アドバイザー 鶴山裕司 (インタビュアー)

■俳句との出会いについて■

―――もう二年前になりますが、「安井浩司「俳句と書」展」では、懇親会でスピーチと乾杯の音頭をとっていただき大変ありがとうございました。

高橋 「俳句評論」の昔の仲間たちとは、ときどき葉書や手紙をやりとりすることがあるけど、今も活発に句集を出しているのは私と安井さんくらいだからね。もちろん俳句を続けている仲間は多いんだけど、いわゆる俳壇の表にはほとんど出てこない。

私は昭和四年(一九二九年)の生まれ。同世代だと三年に志摩聡。五年生まれが河原枇杷男と阿部鬼九男。六年が寺田澄史と岩片仁次。少し飛んで九年が折笠美秋。安井さんが十一年。大岡頌司が十二年生まれです。加藤郁乎さんは私と同じ昭和四年だけど、一月生まれだから学年的には一つ上なんです。そのくらいまでが、私にとっては同世代の仲間という感じです。

―――本来なら昨年やっておかなければならなかったのですが、今日は大岡頌司さん没後十年ということで高橋さんにお話をおうかがいしたいと思います。と言いましてもそんなに厳密なテーマではなく、気楽に大岡さんを含めた俳句のお話をしていただければと思います。高橋さんは千葉の方のお生まれですね。

高橋 今は流山市になっていますが、私が生まれた頃は、千葉県東葛飾郡流山町と言っていました。流山町と埼玉を江戸川が隔てた場所に二合半という地名があります。この地名を今年出した句控『二合半』のタイトルにして、地名の由来などについては「あとがき」で書きました。

それで句控を出してから気がついたんだけど、大岡君の『渤海液』という句集に二合半を読み込んだ作品があるんだな。「自轉車ひかる二合半領のかはせみに」です。二合半という土地についての句ではないですが、その響きやイメージが面白いと思ったんでしょうね。二合半は決して有名な地名じゃないですが、彼は春日部に住んでいて地理的に近いので、耳にしたんじゃないかと思います。

高橋龍句控『二合半』(不及齋叢書・陸)

発行 二〇一四年四月三十日/発行所 高橋人形舎/〒一三二-〇〇二四 東京都江戸川区一之江二丁目九-一五/TEL 〇三-三六五五-九二三五/印刷所 関東図書株式会社

―――高橋さんの句集の発行所は「高橋人形舎」ですが、人形を作っておられた家だったんですか。

高橋 父親がね。でもうちの父親はあんまりいい人生じゃなかったんですよ(笑)。若い頃には医者を志していたんです。知り合いがいたんでしょう、京都に行きまして、医者の家の玄関番というか、書生をしていた。夜は今で言う予備校に通ってね。ところが途中で大きな病気をしちゃって、流山に帰らざるを得なくなった。

で、私の父は三男なんですが、長男は米屋をしていて、次男は身体が弱くて、今で言う要介護のような状態で独身のままいたんです。それで帰って来た父は、次男と二人で人形作りを始めることにした。おかっぱ頭の女の子に着物を着せた人形を作っていました。「高橋人形兄弟舎」という名前でした。でも次男も亡くなっちゃって、父一人ではやっていけないということで人形作りを廃業して、亡くなるまで流山の町で和菓子店の職人をしていました。

俳句のお話をしますと、私の祖父は高橋芳之助という名前なんですが、彼は旧派の俳句の宗匠でした。最初は蔦丸という号で、服部嵐雪の雪中庵の系統なんですが、その中の一つに私が今も自分の庵号として使っている不及齋という流れがあります。祖父はその号を継いで、蔦丸から五世・風馬という名前に変えたんです。

祖父は私が生まれてすぐの昭和六年に亡くなりましたので、覚えていないんですが、父が祖父に倣って俳句を書いていたんです。父は秀治という名前だったので、秀丸という号でした。で、祖父が亡くなった後、私の家からそう遠くない場所に平井さんという高島易断の占いをやる人がいまして、彼が祖父の後を継いで旧派の俳句の宗匠になった。当時は運座と言いましたが、俳人が集まって盛んに俳句の会をやっていた。父はそこに出かけていって俳句を詠んでいました。

ある時、母親が出かける用事があり、家に私だけになってしまうもので、父が私を運座に連れていったんです。私は四つか五つくらいだったですが、コの字に大人たちが座って、なんにも喋らないでじーっと無言で考えていた。なんだか変な光景だなぁという印象が今でも記憶に残っています。でもそれが俳句との最初の出会いと言えば出会いです。

高橋龍発行人俳誌「面」一一六号

発行 二〇一三年十二月一日/発行所 面俳句会/発行人 高橋龍/〒一三二-〇〇二四 東京都江戸川区一之江二丁目九-一五/TEL 〇三-三六五五-九二三五/印刷所 関東図書株式会社

またその頃、高梨花人という俳人が流山に移住して来たんです。それから風見明成という「石楠」系の俳人も流山に来て、高梨先生と風見先生が共同主催で「汎象」という雑誌を出した。この名前は明らかに風見先生の好みなんです。花人先生は内藤鳴雪の門人で、鳴雪先生亡き後は「ホトトギス」系の俳人に近づいたりしたから、「汎象」なんていう誌名を付けるはずがない。「汎象」は僕も全部は持っていないんですが、何号が見たら、うちの父親の作品も高梨花人撰の欄に出ていました。

父が亡くなった後、私たちは伯父の家に預けられ、母親は東京で自活することになった。先ほど言ったように伯父の家は米屋で、お店の二階に屋根裏部屋のような場所がありました。そこに私の家で使っていた道具などが置いてあった。その中に花人先生の短冊や半折などがあったので、父は先生と親しくしていたんでしょうね。だから後年、私が花人先生の門下になったということは、親子二代で花人門下になったということなんです。狭い土地ということもあるけど、不思議な縁と言えば縁ですね。

■カトリックの影響について■

―――お父様はカトリックだったそうですね。

高橋 そうです。私も父が亡くなるまでの間はカトリックの信者として過ごしました。たとえば食事をする前には、「天にまします我らの父よ」というようなお祈りをしていた。カトリックでは幼児洗礼といって、子供のうちに洗礼して入信する儀式があるんですが、私もそれを受けています。でも父が亡くなった後、お墓は流山のカトリックの墓地にあって伯父がずっと管理してくれましたが、私自身はカトリックから遠のいてしまった。だから私はもう信者ではないんですが、カトリックでは十一月一日に墓前祭を行うんです。墓地に信者が集まってミサをあげます。今でもそれには参加しています。

―――賛美歌などは、子供の頃に歌っていたりすると精神に残るものですか。

高橋 私の場合は年に一回だけでしょう。賛美歌も忘れてしまいましたから、みんなが歌っているそばで、いわゆる口パクをしているだけです(笑)。でもやはり賛美歌の歌詞は、どこかに残るんですね。

ただこれについては大勢の方が書いておられますが、戦後に『旧約聖書』も『新約聖書』も全部口語訳になってしまった。あれはどうもいただけない。たとえばさきほどの「天にまします我らの父よ」が、今は「天におられる」かなにかになっています。銀座の教文館書店の上の階には、教会訳『聖書』のほかにもいろんな方の個人訳が置いてあります。それを買って読んだりしますが、やっぱり文語訳の方がしっくりきますね。

高橋龍年間誌「龍年纂」別冊 折笠美秋「俳句評論」あとがき集

発行 平成十二年五月十五日/発行所 輪番講元/〒一三二-〇〇二四 東京都江戸川区一之江二丁目九-一五/TEL 〇三-三六五五-九二三五/制作 (有)レイ企画

―――『聖書』の口語訳については、僕くらいの世代でも異和感を覚えます。『聖書』の言葉自体古いわけですから、なんでも口語にすればいいというわけではないです。また日本で文語が死滅したわけではない。現代短歌ではえらい勢いで口語短歌が流行っていますが、俳句では「けり」「かな」の文語体を使うことが多いわけでしょう。

高橋 以前俳壇で、一句の中で口語体と文語体が混ざっているのはおかしいという議論がありました。でも私はそうは思わないんだな。口語と文語がうまく融合していれば、いいんじゃないかなと思います。

―――俳句を書く上でのキリスト教の影響はどんなものでしょう。

高橋 もうカトリックではないですが、関心はありますから、私の俳句の中にはカトリック的なものが出てきたりします。でもこれは私の悪い癖なんですが、疑うんですね(笑)。信者の皆さんにとってはとんでもないことなんですが、マリアは実はキリストの次の子供を産んだんじゃないかといった句をけっこう作っています。聖なるものという見方とはまったく逆に、『聖書』をエロティシズムの視点で読んじゃったりとかね。正しい信仰というものに、どこかで疑いを持ってしまう性格なんです。それはカトリックだけじゃなくて、日本史などを見る時もそうです。それは私が俳句を書きたいと思う、原動力の一つになっているのも確かですが。

■大岡頌司について■

―――少し大岡頌司さん関係のお話をしましょうか。

高橋 高柳さんとは、八王子の三橋敏雄の家で初めて会いました。三橋さんの家に行ったら高柳さんがいた。私は「俳句評論」の同人になろうとしていたんですが、当時の「俳句評論」の規約では、同人になるためには既に同人になっている者二名の推薦が必要だった。そこで高柳さんと三橋さんが推薦人になって「俳句評論」の同人になったんです。

同人になったのは昭和四十三年(一九六八年)の七月ですが、その秋から代々木上原の「俳句評論」の発行所へ、毎週ではないですが、土曜日ごとに通うようになりました。そうしたら高柳さんから、「そんなにしょっちゅう来るなら編集部に入れ」と言われて、「俳句評論」の編集に関わることになったんです。当時の「俳句評論」編集部は、折笠美秋、寺田澄史、川名大、安井浩司─安井さんはまだ東京にいたんですね─それから大岡君などだったんです。

編集部は大勢だったので、大岡君とそれほど話をしたわけではないですが、昭和四十四年(一九六九年)か四十五年(七〇年)に最初の西東三鬼の全句集が出た。その出版記念会が芝公園の留園という中華料理店でありました。ずいぶん長い時間続いた会で、私は酒が弱いものだから入口の方に出て休んでいた。そしたら大岡君がやって来て、私が「最初に影響を受けたのは山口誓子だ」という話をしたら、大岡君は「新しい俳句を目指す者が、誓子の影響を受けるのは当然だ」というようなことを言った。実際、大岡君は橋本多佳子の「七曜」や誓子の「天狼」に投句していましたよね。そういうところから少し親しく話すようになった。

「俳句評論」第二十巻・第二号

発行 昭和五十三年六月三十日/発行人 高柳重信/発行者 中村苑子/発行所 俳句評論社

大岡君が結婚して埼玉の蒲生に家を借りた時も、「俳句評論」の同人と一緒に行きました。みんなで歌仙を巻いたんですが、そのことについては折笠美秋が当時の「俳句評論」の後記に詳しく書いています。美秋が「俳句評論」に書いた後記の全ての文章は、私が個人誌として出していた「龍年纂」番外として出版しましたから、それでも読むことができます。それから大岡君は春日部に転居して、いよいよ句集専門の印藝書肆端渓社を開業するわけです。

そう言えば大岡君の奥さんの晶子さんは、一時期俳句研究社に勤めていたんです。俳句研究社は印刷所の一室を間借りしていたんですが、高柳さんは自宅で編集などを行っていた。晶子さんは俳句研究社から高柳さんの自宅にゲラを運んだり、原稿やゲラを受け取ってくる仕事をしていた。

「俳句研究」第四十九巻・第三号

発行 昭和五十六年十二月十五日/編集人 高柳重信/発行人 北山茂/発行所 俳句研究新社

ちょっと余談になりますが、高柳さんは秋のお彼岸くらいまで、家ではパンツ一つで裸だったんです。よく寒くないなぁと思うくらいでしたが、晶子さんを始め女性のお客さんが来ると、奥さんで俳人の中村苑子さんがあわてて甚平の上着を高柳さんに着せていました(笑)。

大岡君が最初に印刷して出した本は彼の第四句集『抱艫長女』です。それから高柳さんの『前略十年』、三橋さんの『眞神』、岩片仁次さんの『死者の書』などを出した。昭和四十七年(一九七二年)か八年(七三年)くらいです。それを見て、私が幾らくらいで出来るんだって聞いたら、十万ちょっとだって言われたんですね。

―――今だと五十万くらいかな。

高橋 それくらいなら、私も端渓社から句集が出せるなと思って申し込んだんです。『草上船和讃』という私の処女句集です。『草上船和讃』が出たのが昭和四十九年(一九七七年)の夏頃です。私の句集のすぐ後に、安井さんの処女評論集『もどき招魂』が端渓社から出た。

―――高橋さんは今年『飛雪』を出されて、あとがきの「その頃」を読むと、『飛雪』が処女句集ではないんですか。

高橋龍十代句集『飛雪』(不及齋叢書・伍)

発行 二〇一四年二月二十八日/発行所 高橋人形舎/〒一三二-〇〇二四 東京都江戸川区一之江二丁目九-一五/TEL 〇三-三六五五-九二三五/印刷所 関東図書株式会社

高橋 『飛雪』は上下二段で印刷した、四、五ページくらいのパンフレットのようなものですからね。部数も五十部くらいしか刷らなかった。だから『草上船和讃』が処女句集だな。処女句集以前の作品については、句集としては第三句集になるんですが、『高橋村風子句集』を出しています。これは高橋龍を名乗る前に、村風子という名前で発表した作品を集めた句集です。ただ『村風子句集』を出す時には手元に『飛雪』がなかった。それで『村風子句集』には『飛雪』からは一、二句くらしか入っていない。今回、『飛雪』が見つかったものだから、当時書いた作品と合わせて改めて『飛雪』という句集を復刻で出したわけです。

処女句集の『草上船和讃』は「俳句評論」に載せた作品から、八十句から九十句を選んで原稿を作りました。その句集原稿を高柳さんの所に持っていったら、高柳さんは「自分で選んじゃダメだ、最近書いた句は全部載せろ」って言うんです。それで原稿を作り直して、全部で百三十句くらいを収録しました。

それを大岡君に渡して印刷してもらったんですが、当時大岡君は、印刷機は手巾と呼ばれる見開き二ページが印刷できるものしか持っていなかった。活字もないものがあると、その都度買ってくるという具合だったんです。二ページ刷ると、すぐに版を崩して次のページを刷るということをやっていた。

僕はそういう内情だとは知らないから、そろそろ初校が出るんじゃないかと思って訪ねて行ったら、「もう全部刷っちゃった」って言うんです。見るとけっこう誤植がある。だから初版に朱筆を入れて、何カ所か直して皆さんに寄贈しました。今見ると、変色して黒くなってしまっていますが。で、出版記念会を開いた時に、加藤郁乎さんに「処女句集なのに誤植があるのはけしからん」と言われたんです。後で加藤さんにこういう訳なんですと言ったら、「それじゃあ仕方ないな」と言っていましたけどね(笑)。

―――大岡さんは一時期、加藤さんに私淑していたようですからね。

高橋 『草上船和讃』の奥付に、二箇所くらい私の住所を入れたんですが、一つの方の江戸川区の「川」の字が、小さい活字を四つ組み合わせて印刷してある。江戸川区は荒川と江戸川に挟まれていて、その中に中川とか新中川とかが流れているから、それを意識して川を四つ並べたのかなと思ったんだけど、よく考えたら大きい川の活字が一つしかなかったんでしょうね(笑)。端渓社の印刷機械もだんだん整備されて、そういうこともなくなっていったんでしょうけど。

―――大岡さんは和菓子や洋菓子のお菓子職人をしていた時期が長いですよね。どこで印刷の技術を覚えたんですか。

高橋 故郷の広島県呉市川尻町で、短い間、印刷の仕事をしていたようですが、大岡君に本格的な印刷技術を教えたのは寺田澄史なんです。寺田さんがどこかで書いていたと思うけど、大岡君が最初に使用した手巾印刷機も寺田さんが譲ったんじゃなかったかな。

―――寺田さんは革職人だと聞いたことがありますが、印刷もやられるんですか。

高橋 手先の器用な人ですから、印刷から和綴じの製本までできました。また寺田さんは大岡君と並び称されるくらい、こだわりのある方です。活字であればこの活字、仮名遣いはこうといったこだわりがある。ただあまり人前に出るのが好きじゃなくてね。今寺田さんと電話や手紙のやりとりをしているのは、私と阿部鬼九男、岩片仁次さんくらいじゃないかな。

「夢幻航海」第四〇号

発行 平成十二年五月一日/編集兼発行人 岩片仁次/版元 夢幻航海社

―――岩片さんともめったにお目にかかれないですね。

高橋 そうね。でもなんたって岩片さんのところには、高柳重信に関する資料のほとんどが集まってるんだからね。彼は高柳さんが書いた散文すべてを集めた「高柳重信散文集成」を出した。四十年近い年月の間に書かれた散文を丹念に集めた本で、全十五冊かな。彼も印刷・製本を手作りでやりますから、せいぜい一冊につき百部くらいしか刷っていないと思います。だから揃いで持っている人は、私を含めて数人でしょうね。ただ公的な場所では東京都中央図書館には入っています。もし参照したい方がいらしたら、そこへ行けば見られます。

―――僕は前から「俳句評論」の全冊揃いを探しているんですが、なかなか出ないですね。雑誌はある時代の貴重な証言ですから、頭から終わりまで読んでみたいんですが。

高橋 私も「俳句評論」に入ったのが昭和四十三年(一九六八年)だから、それ以降は持っているけど、その前は全部は揃ってないな。寺田さんは創刊同人だから全冊お持ちだと思います。もちろん岩片さんもね。大岡君は創刊同人ではなくて、確か五号か六号から作品を出していると思います。

■「俳句研究」「俳句評論」について■

―――さきほど「俳句研究」時代は、高柳さんは代々木上原のご自宅で仕事をしていたとおっしゃいましたが、印刷所に行くことはなかったですか。

高橋 滅多に行かなかった。大岡君の奥さんになる晶子さんが印刷所と重信さんの家を行ったり来たりして、その後は澤好摩君が俳句研究社に入社して、その仕事を引き継いだ。澤君が俳句研究社から資料なんかを持って代々木上原に行って、重信さんの自宅で夜十時、十一時くらいまで仕事をしていたんです。

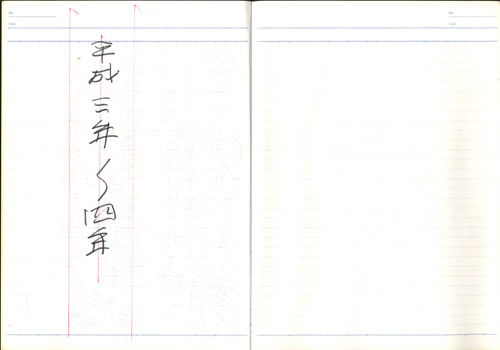

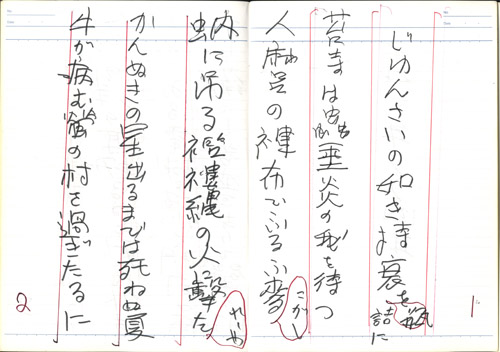

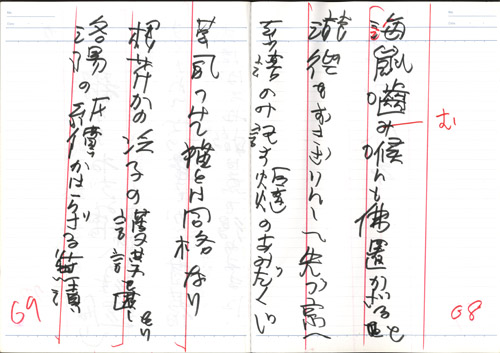

大岡頌司未刊句集『慫慂』自筆稿 高橋龍氏蔵

『大岡頌司全句集』は当初、大岡氏の未刊句集『慫慂』を刊行するプロジェクトとして始まった。その後、全句集を刊行することになり、『慫慂』は未刊句集として『全句集』に収録された。

―――無粋な話ですが、「俳句研究」は採算が取れていたんでしょうか。

高橋 高柳さんが「俳句研究」の編集を引き継いだ時は、実売で二千部くらいだったと思います。この部数を維持するために、当時の社長が俳壇の大結社の主宰者に、特別作品といって五十句とか百句の作品を依頼していた。お弟子さんたちが「俳句研究」を買ってくれるからね。高柳さんが編集人になってからは、企画とか執筆者を新たにして、実質的な雑誌の評価で部数を伸ばしていきました。最盛期で四千部くらいまでいったかな。俳句研究社は社長が利益を流用して鎌倉に家を建てたり、その影響で印刷所に未払いが出たりして、結局は潰れちゃうわけだけど。

―――それはオフレコですか(笑)。

高橋 いやいいですよ。良く知られている話だから。

大岡頌司未刊句集『慫慂』①本文 高橋龍氏蔵

―――句集も盛んに出版していましたよね。

高橋 私の第二句集の『翡翠言葉』も、俳句研究社から出た本の一冊です。

―――高柳さんは「俳句研究」、「俳句評論」を舞台に、内容重視でいわゆる前衛俳句をひっぱっていったわけですが、俳壇政治家としても優秀でしたね。

高橋 高柳さんは俳人は俳句が書けて、評論が書けて、俳壇政治ができなきゃならないとよく言っていましたよ。俳壇政治と言うとちょっと語弊がありますが、自分たちの大理想とする俳句が広く流布するような状況を作る必要があるということです。

ただそれは高柳さん一代では無理なので、高柳さんは折笠美秋を自分の後継者に考えていたと思います。美秋は作品も書けるし評論も切れた。それから非常に気配りのできる人だった。ところが美秋は病で倒れちゃう。それで重信はだいぶ落胆していた。高柳さんの句に「友よ/我は/片腕すでに/鬼となりぬ」がありますが、あれは美秋を念頭に置いた句じゃないかな。高柳さんがこの句を書いた時はまだ美秋は生きていたけど、もう活動できない状態になっていましたから。

大岡頌司未刊句集『慫慂』②本文 高橋龍氏蔵

―――高橋さんは、「俳句評論」が初めての結社ではないですよね。

高橋 私が俳句を始めたのは昭和十九年(一九四四年)で、先ほどお話した高梨花人という先生につきました。花人先生のグループが戦後の昭和二十二年(四十七年)に「花俳句」という同人誌を出したんです。本当は「花」という名前になるはずだったんですが、当時新生社という新興出版社があって、「花」という豪華な雑誌を出していた。全然違うんだから気にしなければいいものを、こっちは後から出すから「花俳句」にしようということになった(笑)。「花俳句」は昭和三十七年(六二年)頃まで出ていました。最初は月刊だったけど、最後の方は年に何冊かの刊行だったな。私は昭和三十五年(六〇年)に結婚したんですが、それから二年くらいは「花俳句」の編集部が東京に移って、私が編集していました。

「花俳句」が終わった後ですが、「れもん」という俳誌に参加しました。芥川賞作家の多田裕計さんが主宰していた雑誌です。「花俳句」の同人の一人が、今でもあると思うんですが、関東大震災の後に建った銀座で一番古いビルだという新田ビルを管理する仕事をしていて、そこに入っていた音楽著作権協会の会議室を借りて「れもん」が句会をやっていたんです。その同人に誘われて、私も「れもん」に参加することになった。そこに松崎豊という人がいて、どういうわけか私は彼と馬があった。どの俳句の会に行くにもいつも松崎さんと一緒で、御神酒徳利とか呼ばれたりしました(笑)。その松崎さんを介して三橋さんと出会ったんです。

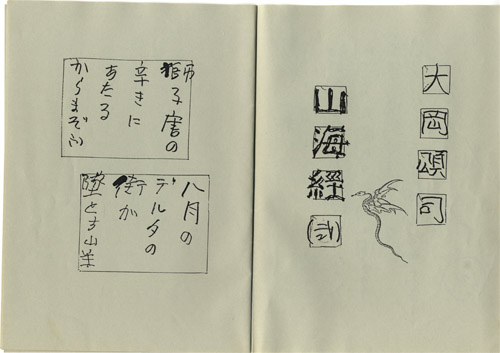

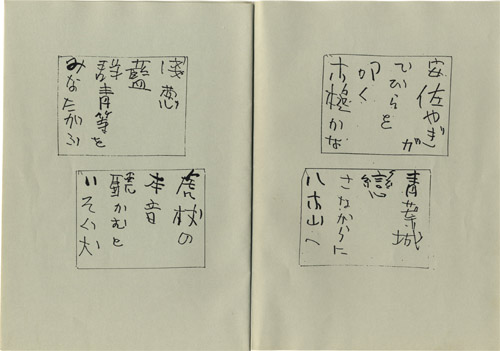

大岡頌司未刊句集『山海経』 入稿用原稿自筆稿 コピー 高橋龍氏蔵

『山海経』は『全句集』収録の『慫慂』の末尾に収録された。表紙には所有者の岩片仁次氏から酒卷英一郎氏に宛てたメモが書かれている。

昭和四十一年(一九六六年)に三橋さんの処女句集『まぼろしの鱶』が俳句評論社から出たんですが、松崎さんが私の分も含めて俳句評論社に二冊句集を買いに行った。するとたまたまそこに三橋さんがいて、そこで私たちと三橋さんの縁ができたんです。「れもん」の東京支部の俳人と野火止の平林寺に吟行した時には、三橋さんが参加してくれました。

昭和四十二年(一九六七年)に「俳句評論」創刊二十周年記念大会がありまして、三橋さんから参加してみませんかというお誘いを受けた。そこで大岡君や寺田さんなどにお目にかかったわけです。

「俳句評論」創刊二十周年記念大会ですが、俳句部門で賞を受賞したのが河原枇杷男、評論部門での受賞が折笠美秋でした。記念講演もあって、高屋窓秋先生は満州から脱出した時の様子を生々しく語られた。永田耕衣先生は「俳句は奇襲だ」という内容の講演をされた。高柳さんは当時呪術に関心を持っていて、体感呪術とか感染呪術とかいろいろな例をあげて、それと俳句との関係についてお話されました。

―――「俳句評論」創刊二十周年記念大会が開催された昭和四十二年くらいが、「俳句評論」の全盛期じゃないですか。俳句評論社から『昭和俳句選集』が出て、立風書房『現代俳句全集』なども出ています。

高橋 『現代俳句全集』は立風書房の企画なんですが、それを具体的に進めていったのは高柳さん中心の編集委員だったんです。いろんな世代の俳人の作品を収録しなきゃならなかったわけですが、いわゆる昭和一桁世代で「俳句評論」の俳人に割り当てられた枠は二名だった。結社とか主催誌とかの枠組みを取っ払ってしまえば、当時は「俳句評論」からもっと入集してもよかった。でも高柳さんが編集委員で決めたことだから、自分からその枠組みを破るわけにはいかない。

大岡頌司主宰俳誌『鵞』第三十五号

平成六年三月三十一日発行

同『燭』第九号

平成八年五月二十五日発行

当時の「俳句評論」は関東、関西、中京、広島の中国支部の四つがあった。中国支部は割合早くなくなっちゃうんですが、高柳さんは『現代俳句全集』のために、支部から昭和一桁世代の俳人を二人選ばなければならなくなった。「俳句評論」には永田耕衣先生が同人として参加していて、高柳さんの先輩ですから、耕衣先生の門下俳人を一人選ばざるを得なかった。それで河原枇杷男を入集させた。すると同じ耕衣門下の安井さんがはねられることになった。関東では大岡君を選んだわけですが、寺田さんや岩片さんは外れてしまった。

私にとっての大岡君の代表句は「少し動く/春の甍の/動きかな」です。河原さんは「籠枕日月宙に照らし合ふ」、安井さんの場合は「翁二人がすれちがうとき黒牡丹」が代表句だと思っています。

河原さんの場合は、よく知られているように山口誓子に「陵寒く日月空に照らし合ふ」があって、類句だとか盗作だとか色んなことを言われたけど、「陵寒く」より「籠枕」の方がぜんぜんいい。「籠枕」にすると、パッと句の意味やイメージが変わってしまう。安井さんの句は、私が最初に受けた印象ですが、黒澤明監督に『七人の侍』という映画がありますよね。あの中に久蔵という剣の達人が出てくる。翁二人がすれちがうというのは、なにか久蔵と久蔵が切り結ぶようなイメージで、その刹那に黒牡丹が現れる。物としての黒牡丹ではなくて、物を超えたような黒牡丹のイメージが出現するような感じです。

大岡君の句は、不思議な感じですよね。物としての甍が動くなどというのは、普通ではあり得ない。でもそれは物理的な動きではなく、時間の中での甍の動きではないかと私は感じています。大岡君には「ともしびや/おびが驚く/おびのはば」という句もありますが、どこかで時間的な移動と空間的な変化を、同じようなものとして捉えていたところがあるんじゃないかな。

■『大岡頌司全句集』について■

―――高橋さんは『大岡頌司全句集』の出版にも尽力されていますね。

高橋 『大岡頌司全句集』の栞に書きましたが、岩片さんと私で毎年高柳重信の墓参に行くんですが、そこで大岡君の句集を出したいね、と話したのがきっかけなんです。ただ全句集になると、大岡君は句集の冊数も多いから、費用が二百万以上かかってしまうかもしれない。そうすると一冊一万円を超える本になってしまう。それだとなかなか買ってもらえませんよね。ただでさえ俳人は、句集は寄贈されてタダでもらうものだと思っているようなところがありますから(笑)。それだったら大岡君の未刊句集『慫慂』を出そうではないかという話をしていたんです。

そうこうしているうちに、高原耕治君の句集『虚神』の出版記念会があって、秋田から安井さんが出てこられた。その二次会で、私と岩片さんと、大岡君の唯一のお弟子の酒卷英一郎君と安井さんとで大岡君の句集の話をした。安井さんは、そうであれば全句集を作った方がいいとおっしゃった。でも費用に問題があるというお話をして、全句集を作る方向で作業を進めて、どうしても無理なら未刊句集『慫慂』を出すことで話が落ち着いたんです。

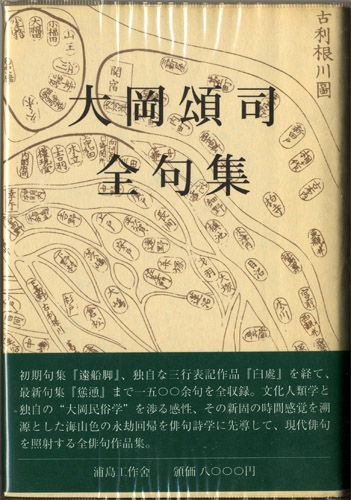

『大岡頌司全句集』

発行日 二〇〇二年十月三十一日/著者 大岡頌司/編者 酒卷英一郎(代表)/発行人 岩片仁次/発行所 浦島工作舎/〒三三八-〇〇四三 さいたま市本町東七-六-一一

その後、『鬣』という同人誌で編集をやっている水野真由美さんから七月堂を紹介してもらって見積を頼んだら、一五〇万くらいでできるということがわかった。その額ならなんとかなるかもしれないということで、私、岩片、酒卷、安井の四人が全部で百万くらいお金を出し合って、それを基金にして『全句集』を出したんです。なるべく買っていただいて、利益が出たら還元するという約束でね。最終的に百万くらいは売れたので、出資者にいくばくか戻して、最終的に決着が付いたんです。

当時大岡君は白内障と糖尿病で病臥していて、俳句どころではないような状態だったです。有志からお見舞い金を募って酒卷君と私の二人で大岡君の自宅に届けたりしました。ところが大岡君は受け取らないんだな。「そんな施しは受けたくない」と言ってね。それをなんとか説き伏せて、お金を置いて帰ってきたこともありました。

ところであなたの持ってる『全句集』には、大岡君のサインが入っているね。それは珍しいよ(笑)。

■前衛俳句の今について■

―――大岡さんが目が不自由だとは知らなくて、『全句集』の申し込み葉書に、できればサインを入れてくださいと書いたんです。知ってたらお願いできなかったです。高橋さんが編集で参加されたのは「俳句評論」の後期ですが、高柳さんの死去で、いわゆる前衛俳句は─その流れは今も続いているわけですが─一区切りついたわけですよね。

高橋 高柳さんから直接影響を受けた俳人は、若い人では、といってももう五十代、六十代ですが、夏石番矢君とか仁平勝君とかです。彼らは「俳句評論」の同人や準同人だった。大井恒行君や摂津幸彦君は高柳さんの周辺にはいたけど、直接的には「俳句評論」には関わっていなかったと思います。筑紫磐井君もちょっと違うかな。ただこの世代は高柳さんの俳句に強い影響を受けていて、「俳句評論」の終刊直前に、澤好摩君が中心になって「未定」が始まり、そこから「豈」が枝分かれしてゆく流れになる。

―――「あなたは伝統派ですか、前衛派ですか」と聞くと「どちらでもない」という答えが多く、伝統と前衛の中間にいるという意識の俳人が大半のようです。ただ高柳さんが実践したように、伝統俳句と前衛俳句を意識的に対立させ切磋琢磨させた方が、俳句界は活性化すると思います。高柳さんは「伝統俳句という俳句はないし前衛俳句という俳句はない、俳句は俳句だ」と書きましたが、それを重々承知の上で対立軸を作っていかないと俳句界は停滞しがちです。たとえば現在の俳壇では、金子兜太さんも前衛の系譜でしょう。でも金子さんの俳壇政治は、昔から続いている俳壇モノポリーゲームに見えます。高柳さんも俳壇モノポリーゲームに参戦したわけですが、それは方便だと感じ取れる理念がありました。

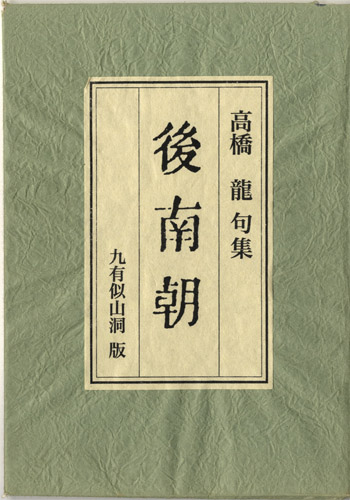

高橋 そのへんのことは、『後南朝』という句集の「ながすぎる「あとがき」」で、僕なりに詳しく書いたことがあります。僕は賛成しているわけではないですが、金子兜太さんに言わせると、当時は言葉派と内容派があったことになる。俳句において言葉を重視する作家たちと、意味や思想を重視する作家たちがいたという区分けです。ソシュールの用語を使ってシニフィアン(記号表現)派とシニフィエ(記号内容)派と言ってもいいですし、吉本隆明さんに倣って自己表出派と指示表出派と呼んでもいい。

高橋龍句集『後南朝』

発行日 平成十三年九月十日/板元 九有似山洞/頒布所 〒一三二-〇〇二四 東京都江戸川区一之江二丁目九-一五/TEL 〇三-三六五五-九二三五/高橋人形舎

金子さんに言わせると、高柳重信の前衛俳句派は記号表現を重視する俳人たちで、金子さんを中心として「海程」に集った俳人たちは、記号内容を重視する俳人たちだということになる。いわゆる社会性俳句ですね。金子さんはこの区分けを高柳さんが亡くなった後も、いろんな所で盛んにお話になる。でももう反論する相手がいないわけです。

―――俳句の世界では、長生きというものも才能の一つかもしれませんね(笑)。

高橋 もちろん金子さんは素晴らしい俳句を詠んでおられる。初期作ですが、「青年鹿を愛せり嵐の斜面にて」など、最高の俳句の一つだと思います。

―――言語派の作品じゃないですか(笑)。出征中にトラック諸島で句会を開いたといったお話より、ずっと価値があると思います。一般論ですが、寺山修司は従軍派作家に激しく反発して、青年の無限の可能性を強調した〝青春俳句〟を提唱しました。前世代の仕事を乗り越えていかなければならない世代としては正しい反応だったと思います。また記号表現と意味表現に明確に分類できる文学作品などないわけです。社会性俳句の〝社会性〟は、元々は個人的体験の枠組みを超えた、社会全体を把握し得る世界思想として措定されていたと思います。

高橋 文学金魚に掲載された安井さんのインタビューだったと思いますが、高柳さんが句集『日本海軍』を出した時に、吉岡実さんが「高柳は戦争に行かなかったからああいう句集が出せるんだ」とおっしゃったという話が出ていましたね。高柳さんから聞いた話では、『日本海軍』に批判的だったのは吉岡さんだけじゃないんだな。あの句集を出した後で高柳さんが最初に会った俳人は高屋窓秋さんだそうです。高屋さんは何も言わなかったけど、「僕にはあの句集に反対だと思っていることがわかった」と高柳さんが言っていました(笑)。

ただ高柳さんの場合、『日本海軍』に限らず、どの句集を最初に読んだのか、何歳の時に読んだのかでその評価は変わってくると思います。そういう意味では作品主体の俳人です。私は四十歳を過ぎてから高柳さんの作品に触れたので、すでに初期の『蕗子』や『伯爵領』の衝撃は薄れていて、『山海集』などの作品の方が印象に残っています。最近ではまた違う捉え方をする若い俳人が増えているようですけれども。

去年、平成二十五年(二〇一三年)は高柳重信の没後三十年で、私が企画して会を開いたんです。その時のスピーチで、若手俳人の一人が「高柳重信を読まなくても何の影響もない」と言っていました。そういう世代が現れつつある。

―――そういった言葉は、重信が目の前に座っているという覚悟で発言した方がいい。ただ極論ですが、俳句評論を書く気がなく作品だけで勝負するなら、重信に限らず誰の作品も読む必要もないわけです。文学は結果の世界ですから、傑作が書けばいい。僕らだって誰の影響も、なんの影響も受けていない天才が突然現れることを、いつだって期待しています(笑)。

高橋 私があの会で一番素晴らしかったと思うのは、高柳さんの娘さんの蕗子さんのお話です。ただ高柳重信没後三十年といっても、同人誌で特集が組まれたくらいで、俳句綜合誌などではなんの企画もなかった。ちょっと異常な事態だと思います。それは大岡君も同じです。文学金魚が大岡頌司を喚起させる企画をやっているのは、いいことだと思います。

大岡君は装幀はもちろん、印刷、製本まで全部やり、時には紙を漉いて用紙まで作った。活字の書体にもこだわり、一ページに何句入れるかなどのレイアウトにも気を配った。彼の場合、どこまでが俳句表現だったのかという問題があると思います。大岡君にとっては書物も含めて自己表現だったのではないか。彼が造った本を見ると、単に本が好きだったというだけでは済まない何かがあります。もちろん俳句も独特です。俳人それぞれの判断ですが、もっと大岡頌司について論じ、彼の文学を語り継ぐべきだと思います。それから得られるものが、たくさんあるわけですから。

―――大岡さんは極めて特異な俳人だと思います。それだけでも読む価値があります。今日は長時間お話いただき、本当にありがとうございました。

(2014/05/28)

追記①

大岡君の「少し動く」を端緒にして本当は時間と空間は同じ次元なのではないか。それを認知する脳細胞の有処が二個処別々にあってもそれぞれが時間だ空間だと別の次元のように認識してしまう。この考えはいまも続いている。

追記②

大岡君は、晩年に日本の地名をヘブライ語で解釈することに熱中していた。また「山海経」の作品に頻出する山羊や八木もヘブライ語のヤギだと言う。わたしや安井さんの居たある席で「死海と琵琶湖はつながっている」と言い出し同意を求められた安井さんが返答に困ったこともあった。

高橋龍

(2013/08/27)

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

<

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■