講座レポート:「装飾写本『ケルズの書』にみる再生の美学」

(多摩美術大学芸術人類学研究所連携講座)

講師:鶴岡真弓(多摩美術大学教授 芸術人類学研究所所長)

日時:12月8日

於:多摩美術大学 上野毛キャンパス

金魚屋インタビューに登場していただいた鶴岡真弓氏による「ケルズの書」の装飾を読み解く講座が開かれました。「ケルズの書」とは「ダロウの書」「リンディスファーンの福音書」とならぶケルト文化の真髄であり、現在アイルランドの国宝に指定されている手写本です。

■目で聞く御言葉■

「ケルズの書」の由来を辿るところから、講座ははじまりました。紀元5世紀頃、大ブリテン島に異教のアングロ・サクソン人が流入すると、かつて古代ローマ帝国の支配にともなって流入したキリスト教は姿を消します。しかしアングロ・サクソン人の手はアイルランド島には及ばず、ケルト文化と習合したケルト系キリスト教はその地で生き延びていました。そして6世紀中葉、聖コルンバによって再び大ブリテン島へキリスト教が伝道されます。スコットランド西方に位置するヘブリディーズ諸島のアイオナ島に渡った聖コルンバはアイオナ修道院を設立します。その修道院で、修道僧によってラテン語で手写された福音書を収めた書物、それが「ケルズの書」です。

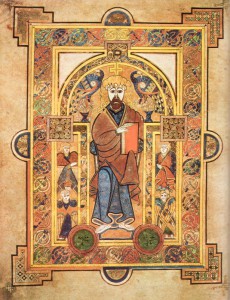

(ケルズの書:説教壇のキリストの図像)

しかし「ケルズの書」の完成を前に、北方の海よりバイキングの来襲に遭います。アイオナの修道僧たちは教会を追われ、未完成の手写本を手にアイルランド島へと渡り、当地に建立したケルズ修道院にて手写本を完成させます。これが後に「ケルズの書」と呼ばれる由来です。「ケルズの書」の制作は迫害の危機が背後に迫る緊張のなかで行われました。そのような状況が修道僧をいっそう真摯な思いで福音書手写本の制作に向き合わせたのではないかと思います。

(ケルズの書:キリストの頭文字XPIを表す装飾文様)

目を瞠る色彩と細密さは、修道僧たちが何十年もの時間を費やして施した装飾文様です。修道僧たちは神の御言葉であるラテン語を手写したが、御言葉はイメージを伴って目にも浮かび、文様として描かれたと鶴岡氏は言います。文字は文様であり文様は文字であり、両者は内容と形式(装飾)、中心と周縁のような関係にあるのではなく、文字と文様は「一体」となって御言葉を構成しているのです。

■地と図■

このような装飾美術は、「ダロウの書」「リンディスファーンの福音書」にも見られます。アイルランド島に伝わったキリスト教は、ドルイドという神官を中心にしたケルト人の土着信仰をやみくもに排斥することなく習合し、その結果ケルト系キリスト教として、ケルト文化を保存しながら独自の発展を遂げました。この文化構造が「ケルズの書」を構成しています。

(リンデンスファーンの福音書(左)とダロウの書(右):講座の配布資料より)

それは羊皮紙と鉛丹による構成とも相似します。当時の修道院は牧畜を行っていて、羊皮紙の為の羊の皮を自家生産し、なめし加工も行っていました。福音書制作の全行程が修道院内で進行していたことには、とても重要な示唆があると思われます。羊皮紙の地の黄色も、鉛丹を用いた朱色の彩色も、同じ修道僧たちの手で生産され、制作行程においても、完成した色彩においても、同じ手間がかけられていたのです。「地と図は区分けされていなかった」と鶴岡氏は指摘します。そしてそこには、世界は文字情報のような中心物だけで構成されているのではなく、周縁と中心が「一体」となって世界を構築しているのだという直観が働いている、中心物の姿形にだけ拘泥するのは近現代人だけだったのではないか? という問題意識も示唆されるのです。

(組紐文様:キリストのXの文様の左下部を拡大したもの)

地と図の「一体」はケルト系キリスト教の在り様を示してもいるのでしょう。ケルトの装飾文化という「地」に福音書という「図」が融合したように、自然を崇拝するドルイドの信仰文化が「地」となってキリスト教を受容しているのです。組みひも文様、うずまき文様といった細密な装飾が表象するのは、人間生活を取り囲む自然の微細な生命の輝き(アニマ)であるといいます。「アニマを感じる全体性に真実がある」。

■現代と「再生」の美学■

アニマの輝きこそ、近現代で見失われたものでした。それを取り戻し、見つめ直そうとするケルト文化再評価の動きが19世紀後半から現在にかけて隆盛しています。美術の分野では、アール・ヌーヴォー運動において、ケルトの装飾文様を引用したアルフォンス・ミュシャの絵画が一世を風靡し、アンドレ・ブルトンらシュルレアリストによってもケルト文化は再発見されます。そして、ブルトンやバタイユとの交流を通じてケルトに触れた岡本太郎への影響は、日本における縄文の美の再発見や「太陽の塔」の内部に茂った「生命の樹」に見られるといいます。

(ミュシャの装飾性:”Portrait of Josephine Crane Bradley as Slavia” 1908)

(生命の樹:「太陽の塔からのメッセージ 岡本太郎とEXPO’70」展図録より)

このような動きは、人間中心の世界観に見直しが迫られていることと軌を一にするものでしょう。人間を自然から切り離し、図としての姿形だけで捉えたときには、その姿形が衰え崩壊する結末を死と捉えます。生は死へと邁進する。その崩壊を少しでも遅らせる為に、姿形を強化するような物質的な豊かさを望むのかもしれません。しかし鶴岡氏は装飾文様=アニマの微細な輝きに、「生にはじめから含まれているものとしての死」と「死からの再生を繰り返すものとしての生の営み」を読み取ります。死を起点にした再生の運動は生から死への直線に対し、環を描くものではないでしょうか。直線の生は盲目的に死の貧しさを恐れますが、自然界のサイクルのように循環する「再生」の運動は、目を開いて死から始める強い肯定の力となり、はじめから生命に備わっている豊かさに気づかせます。人間の生を再び自然の循環のうちに取り戻すことの必要は、とくに未曾有の災害を経験した現代日本に生きる一人として、素直に共感するところです。そうした思いが、装飾文様の循環するうずまきや絡み合う組みひもの美を再発見させるのは、現代が希求する美としての必然なのです。

(鶴岡真弓氏:ケルト文様は私たちの生活の身近な装飾にも。文様は現在でも新たに生産され続けています)

鶴岡真弓氏の語りは音楽的で心地よく、あるテーマから枝葉をいっぱいに伸ばして広がるとまた次のテーマへと収斂していく、まさにうずまきを描くような魅力と引力があります。2013年1月30日には「華麗な白亜の西洋館の美を探る」と題し、フレンチのランチコースを堪能しながら装飾の美に触れる講座が予定されています。詳細は、芸術人類学研究所のブログまたは朝日カルチャーセンターの講座HPをご覧ください。

また、本講座の内容とも深く関連する書籍『地図で読むケルト世界の歴史』(イアン・バーンズ著)が鶴岡真弓氏の監修で翻訳され、2013年5月に創元社より刊行されます。ヨーロッパの古層としての起源から、ケルト文化とキリスト教の接触、ケルト系キリスト教の伝導など、人々と文化の移動を地図上に追って知ることのできる大著です。紀伊国屋書店Bookweb上の紹介が詳しいので、ぜひご覧ください。

星隆弘

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■