写真は映画『野生のルーマニア』より

木漏れ日で明るくて風通しのいいブナの森は、ヒグマの王国。ヒグマは冬眠から目覚めると、大きな身体を伸ばしてから、さっそくエサを探しに森をさまよう。早春は、じめじめとした古い葉っぱの下に埋まっているブナの実や植物の根をほりだして食べる。緑が豊かな季節になると、草やキノコなどで満足する。夏は森に豊富に育つベリーのほか、アリの巣までもヒグマにとってはご馳走。収穫の時期は、大好物のリンゴを探しに、村の端っこにある果樹園にも立ち入ったりする。エサが少なくなっている初冬は、オオカミたちと争って、彼らのエサを奪ってしまうこともあるという。いかにも森の王らしい振るまいだ。

ヒグマのほか、オオカミやシカ、イノシシやオオヤマネコなども森の住民。標高が高くなるにつれてブナは減り、針葉樹の森になる。山頂の険しい岩の間に、三キロの高さから獲物に目をつけることができるイヌワシの巣がある。そして低木しか生えないもっとも高い山岳は、急な崖の間を上手に昇ったり降りたりする黒ヤギの領域だ。

カルパチア山脈からルーマニアの東南にあるドナウ・デルタに場面が変わり、湿地の豊かな自然環境に生きる鳥たちや動物が登場。大きな群れで一緒に魚を取るペリカンたちや、水面の上を飛ぶ昆虫を目当てに、蓮の葉っぱを土台に飛ぶカエル。雛のエサやりで忙しくあっちこっちへ飛びまわる鳥たち。深い川底や海底をさまよう、「生きる化石」とも呼ばれるオオチョウザメなども映り、ドナウ・デルタでも森の中と同様、生死に関わる営みが絶えずに繰り返されることが分かる。

ドキュメンタリー映画『野生のルーマニア』は、カルパチア山脈をはじめ、トランシルヴァニア地方の草原や河川、ドナウ・デルタなどに生育する貴重な動物たちの有り様を見せてくれる。生命の強さと美しさ、そしてその残酷さがよく伝わる映像の中で、学生の時に教科書に載っていた写真で見た動物たちの姿があった。ルーマニアの自然が豊かで、保護区になっているエリアが複数あるということは、一般教育を受けたルーマニア人はだれも知っているのだが、守られている動物や植物の名前を知っていても、実際にその動物たちを自然環境で見る機会はもちろんほとんどない。と言うより、森の中でヒグマに直接お目にかかる機会は一生なくても良いと思うのが正直なところである。

『野生のルーマニア』は、東京で5月31日より6月27日までに開催される『EUフィルムデーズ2019年』で上映された。ヨーロッパ各国の映画が毎日二本上映されるこのフェスティバルは、6月7日から京都、7月3日から広島、7月18日から福岡でも展開される。ヨーロッパで現在作られている映画を観ることで、国によって人がどのような物語に関心を持っているのかを垣間見ることができる。関心の行方や対象がバラバラなところに、EUが抱え込んでいる多様性の実態がよく表れる。

『野生のルーマニア』は、アマゾンやアフリカをはじめ、世界中の自然や野生生物を取り上げたドキュメンタリー映画で知られるイギリスの映像制作会社Off the Fenceによる制作で、監督はトム・バートン・ハムフリーズ(Tom Burton-Humphreys)が務めた。カルパチア山脈やドナウ・デルタがあるルーマニアには、山地や湿地の豊かな自然があり、ヨーロッパでも野生生物の多様性が豊かであることが、この映画を作るきっかけだったらしい。

撮影は22人のカメラマンによって一年間、数百時間にわたって行われた。最先端の撮影技術を使って、森の中の野生動物、地下に巣を作るアリたち、河川や海の中の生きもの、空高く飛ぶ猛禽などといった生物の、生き生きとした姿が映し出されている。撮影場所はルーマニアの山岳三ヶ所、ドナウ川沿いやドナウ・デルタ、トランシルヴァニア地方のムレシュ川やクルージュ市付近、国立公園四ヶ所、そしてブカレスト、クルージュやヤシといった都市で行われた。ポストプロダクションを含めて、製作には一年半もの時間が費やされた。

アレックス・パウン氏(Alex Păun)

ルーマニア側でのポストプロダクションの監修を務めたのはアレックス・パウン(Alex Păun)という、ブカレストの大学で哲学を専攻してから、文化活動を行ってきた30代の知識人。『野生のルーマニア』が自然の豊かさや美しさとともに、ルーマニアの現実の姿を映し出すように映像の編集に関わった。映像から音楽やナレーションまで全てを他国の製作会社が行うと、しばしば固定観念が入り混じることがある。『野生のルーマニア』の場合、「野生性」の描き方がその一例である。山林の中で生きる動物たちの日常は間違いなく美しくも残酷だが、どの程度まで残酷さを見せるのか、いかに生命の「美しさ」とのバランスを取るのかに関しては、表現したいことに沿って製作過程で調整できるものである。

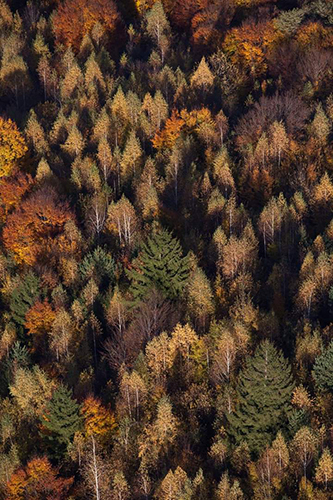

ルーマニア側の監修者には、だれが観ても大自然に対して好奇心と愛を抱き、自然を守りたくなる気もちになるような映画を作りたいという希望があった。そのため動物を間近で撮った映像のほか、森や川を空中から俯瞰した、雄大さや広大さを感じさせる映像が使用された。また動物だけではなく、植物の生命力や美しさにも注目することで、生存のための戦いだけでなく自然の多様性を捉えるような方針が重視された。

また国際的に上映される予定の映画のため、ルーマニアのイメージが現実離れしないよう工夫をこらすのも監修の仕事だった。映画の最初と最後の数分間、ルーマニアの都市の風景が観られるのは、この国には豊かな自然の中に生きる動物しかいないという先入観を取り除くためだった。この映画を観たルーマニア人が違和感を抱かないためでもある。ルーマニアの自然とともに、現代ルーマニアの精神性を映し出す必要があったので、ポストプロダクションでは映像や音楽の細かい編集が行われた。

この映画がルーマニアでリリースされたのは2018年4月。現在のルーマニアが成立してから百年の記念年だった。1918年の第一次世界大戦終結後、ルーマニア語を母語とする人口の多かった地域(元オーストリア・ハンガリー帝国のトランシルヴァニアや、ロシア帝国にあったブコヴィーナやベッサラビアなど)が、1881年から立憲君主制の独立国として存在していたルーマニア王国と統一して「大ルーマニア」となった。12月1日は1918年の統一記念日であり、現在はルーマニアの国立記念日でもある。2018年は統一記念百年周年ということで、ルーマニア人が歴史をふり返りながら、自分たちの国の成り立ちやアイデンティティーを強く思う年だった。このような歴史を背景に『野生のルーマニア』がリリースされ、ルーマニア人でも知っているようで知らなかった自国の自然に目を向けさせた。

映画のルーマニア版のナレーションは、俳優のヴィクトル・レベンジウク(Victor Rebengiuc)が務めた。映画や舞台によく出演している俳優で、ルーマニア人には馴染みのある声だ。ルーマニアで作られる映画は現在、本数的に少ないが、近年は国際映画祭で高く評価される映画もある。2007年の第60回カンヌ国際映画祭でパルム・ドールを受賞した『4ヶ月、3週と2日』という、クリスティアン・ムンジウ監督による映画がその一例だ。

しかしルーマニア人がどんな映画を観ているのかという話になると、必ずしも国産映画というわけではない。映画館ではハリウッド映画が上映されることが多い。ブカレスト、クルージュやヤシといった都市では国際映画祭が年一回くらいの頻度で開催され、そこではエンターテインメント重視の商業映画以外の作品を観ることができる。しかしテレビで流れる映画のほとんどは外国映画で、その大半はアメリカ映画。ドラマも好まれ、アメリカ産の長編ドラマのほか、南アメリカや韓国のドラマも人気である。

こんな環境の中で、ルーマニア人俳優のナレーションによる、ルーマニアの自然を取り上げたこのドキュメンタリー映画がリリースされたわけだが、観客の反応を観ると、ルーマニア人にとっても新鮮な映画だったようだ。SNSなどに投稿された感想では、自国の自然への愛と責任感を意識させられたという声が多い。

『野生のルーマニア』の最後の二分間には、それまでのナレーションとは違うメッセージが流れる。この内容もアレックス・パウン氏が手がけた。ルーマニアの都市では現在でもゴミの分別が行われていない。その映像が四季折々の美しい森の映像と交互的に流れ、現実には二つの側面があることが暗示される。映像とともに、「一国の大自然の姿は、その国に住んでいる人が作ったものではなく、自然の壮大な有り様は人間のおかげではない。自然を守ることだけは人間次第であり、功績になりえる」という言葉が流れる。

この言葉を聞いて、一人の観客として鳥肌が立った。実際に生の目では決して見られない生物の営みをこの映画のような作品を通して観ることができる今の時代に、自然を大切にしないことに弁解の余地がないように思えた。

ラモーナ ツァラヌ

■『野生のルーマニア』公式予告編 ■

■ 金魚屋の本 ■