荒木経惟の写真に出会ったのは大学3年生の頃だった。大学の近くに新しく出来た本屋には、日本文化関連の本として前から馴染んでいた岡倉天心の『茶の本』、鈴木大拙の『禅』やルーマニア人作家による日本神話や日本史を紹介する本が並んでいた。それ以外に、ある日突然日本の現代アートの本3~4冊が置かれるようになった。その中に安藤忠雄の建築の本と並んで荒木経惟の写真集があった。

日本の写真といえば、大学の授業で見ていたものは、日本庭園や寺社、着物姿の女性、素晴らしい自然風景やお祭りの写真などの類が殆どだった。品格、清潔さや奥ゆかしさを表している絵ばかりで、それらを見て日本文化に対する理想が段々膨らんできていた。日本の写真を見るとその遠い国に少しずつ近づける気がしていたので、期待を抱いてAraki by Arakiというタイトルの写真集を開けてみた。

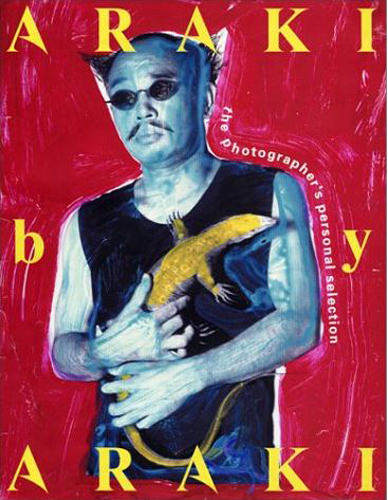

〝Araki by Araki: The Photographer’s Personal Selection〟英語版 2003年8月刊

所収されている写真に目を通した瞬間の驚きは半端ではなかった。その写真は間違いなく日本人や風景を写していたが、私がその時点まで見てきた日本のイメージとは全く違う雰囲気の物だった。にもかかわらずその写真に見とれた。

一番印象に残って長く見ていたのは、街の小道でしゃがんでスイカを食べている着物姿の若い女性の写真だった。彼女はCMなどで見られる「美味しい~!」というような顔を見せず、微笑みもなく、ただ空ろな目をシャッターに向けて路上で割ったスイカを食べている。その挑発的な視線の生々しさが不思議で、新鮮だった。その時までに見てきた丁寧な笑顔を浮かべる日本の女性の写真とは違って、その女は少し危険な雰囲気を纏っていて生命溢れるようだった。彼女の不思議な視線に魅せられて、何回も大学に行く途中で本屋に寄って、立ち読みで荒木経惟の写真集を見た。

その写真に、自分がそれまで抱いてきた日本のイメージを試されているような気がしていた。というよりも、その時点までに見ていた理想がどこか不完全で、欠点のあるものだとこの写真集が知らせてくれた。現実を見る目が未熟たっだことは確かだけども、宣伝用で外国向けに作られた「日本のイメージ」があるのも確かである。日本の外にいる人の許へ最初に届くのはそのような表面的なイメージだが、「もっと知りたい」という想いを貫く人は、やがて本当の日本の顔に辿り着くのである。その顔は理想的でもなく、「他人」でもなく、同じ人間である自分に強い親近性のあるものだったりする。

この意味で「生」の日本に出会わせてくれたのはAraki by Arakiという写真集だった。西洋で荒木氏の写真が高く評価されている理由は、日本人ではない人にこのような出会いをもたらすからだろう。イメージや理想に支配される智識に抵抗感を抱く前衛的な姿勢が衰えない限り、ヨーロッパにはまだ希望があると自分は思う。

〝Araki (Portfolio)〟英語版 2009年7月刊より

それにしても、荒木氏の写真を紹介する西洋の本はなぜか、『源氏物語』の世界を無理矢理に芭蕉の俳句や歌舞伎の美意識と結びつけ、それらを全て浮世絵に見出そうとした後に、同じ流れの中に荒木経惟の写真を位置づようとする。このような流れで日本文化を理解しようとする視点の大雑把さは嘆くべきものだが、未知の日本文化のことをもっと知りたいみんなの気持ちは本物なのだ。外国の人は、生の日本に出会った先に本当は自分自身の限界を知ることになる。このような経験のきっかけとなるのが一枚の写真だとすると、それは掛け替えのない存在だろう。

私は日本文化に対する自分の憧れを長期的な恋愛物語に喩えている。恋愛の場合と同じように、相手の素顔が見たいし、相手のことを知りたいわけだ。本業が伝統芸能の研究だとしても、現代芸術の諸相を見続けているのは、一見、対照的な両面を持つ日本文化のことをもっと知りたいからである。

伝統文化の場合、武士は食わねど高楊枝というような思想が空気のように漂っており、自分をかっこよく演出せざるを得ない事情がある。一方、日本文化には自分の虚構をさらけ出そうとする、ありのままの自分を見せようとする側面もある。それは多くの現代アート作品に表れる傾向であり、荒木経惟はこの傾向を代表するアーティストである。矛盾に見えるこの二つの側面の対立は、理想主義も過剰な現実主義をも無能にしており、かえっていいバランスを作っているのではないか?

ブカレストの本屋で初めてAraki by Arakiに所収されている作品に出会った時以来、何度も荒木氏の写真を見る機会があった。最近発表された「東ノ空」シリーズや花の写真が特に好きだ。「東ノ空」は東日本大震災以降に撮った空の写真で、全てはモノクロである。華やかな「青さ」を脱皮した空は怯えるほど美しく、その一枚一枚が空の本質を見せているかのようだ。

荒木経惟 「東ノ空 2014」

物質性から解放された空の写真と対照的である花の写真は、全て「死ぬ間際の花」を見せる。花は満開だが、これから腐っていくしかない瞬間を撮ったその絵は花のドラマを捉えている。花が生きていることに対する愛おしさや、綺麗であることへの執着が手に取るように感じられる。いうまでもないが、荒木氏による人間の写真の大半も同じである。現実が濃厚すぎてショッキングな絵にこそ、人間の生きることへの愛おしさが垣間見える。

写真はある意味で時間を停止させる。凍りついたその瞬間にしか見えない永遠なるものが宿るからこそ、私たちは写真が好きなのだ。しかし、現実を映していると言っても、写真には必ず演出が入っている。別に悪いことではなく、演出によって何を見せようとするのかが問題である。宣伝用の写真や現実を飾る写真とは違って、荒木氏の写真は真実の切なさをさらけ出している。生命の移り変わりを見せてくれる不思議な鏡のようなその写真には、私たちの時間が呼吸している。

ラモーナ ツァラヌ

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■