自由詩は現代詩以降の新たな詩のヴィジョンを見出せずに苦しんでいる。その大きな理由の一つは20世紀詩の2大潮流である戦後詩、現代詩の総括が十全に行われなかったことにある。21世紀自由詩の確実な基盤作りのために、池上晴之と鶴山裕司が自由詩という枠にとらわれず、詩表現の大局から一方の極である戦後詩を詩人ごとに詳細に読み解く。

自由詩は現代詩以降の新たな詩のヴィジョンを見出せずに苦しんでいる。その大きな理由の一つは20世紀詩の2大潮流である戦後詩、現代詩の総括が十全に行われなかったことにある。21世紀自由詩の確実な基盤作りのために、池上晴之と鶴山裕司が自由詩という枠にとらわれず、詩表現の大局から一方の極である戦後詩を詩人ごとに詳細に読み解く。

by 金魚屋編集部

池上晴之(いけがみ・はるゆき)

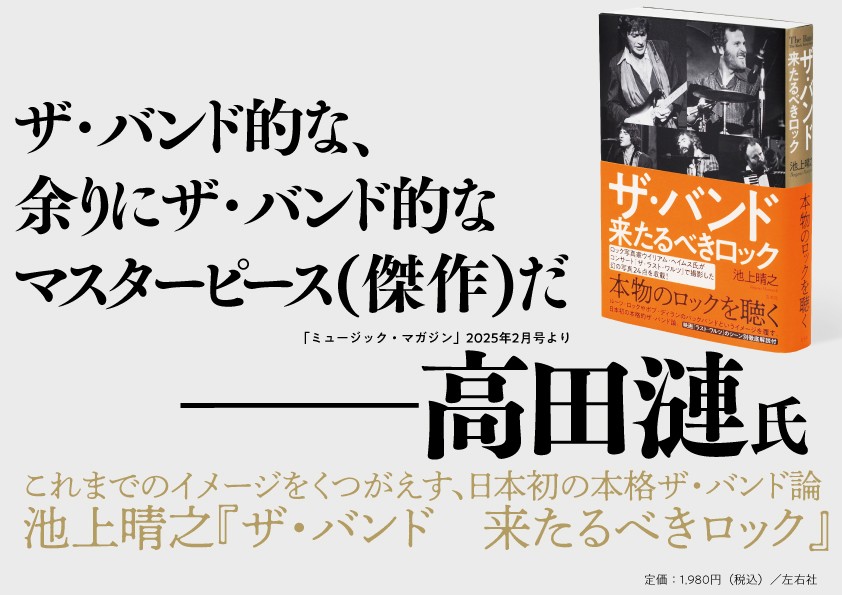

一九六一年、東京都生まれ。慶應義塾大学文学部仏文科卒。批評家。編集者として医学、哲学、文学をはじめ幅広い分野の雑誌および書籍の制作に携わる。著書に、文学金魚で連載した「いつの日か、ロックはザ・バンドのものとなるだろう」に書き下ろしを加えた『ザ・バンド 来たるべきロック』(左右社)。

鶴山裕司(つるやま ゆうじ)

一九六一年、富山県生まれ。明治大学文学部仏文科卒。詩人、小説家、批評家。詩集『東方の書』『国書』(力の詩篇連作)、『おこりんぼうの王様』『聖遠耳』、評論集『夏目漱石論―現代文学の創出』『正岡子規論―日本文学の原像』(日本近代文学の言語像シリーズ)、『詩人について―吉岡実論』『洗濯船の個人的研究』など。

■長谷川龍生の初期詩■

池上 長谷川龍生は戦後の左翼系詩誌「列島」を代表する詩人です。小野十三郎と同じく大阪出身ですね。最初は小説を書こうと思ってプロレタリア作家の藤沢桓夫を訪ねたところ、「小説よりも詩をやった方がいい」と言われて小野十三郎を紹介されたといいます(関根弘「密室の幻想」)。まだ戦時中だったそうです。そして十七、八歳で初めて現代詩を書いて小野十三郎に認められたということで、長谷川龍生は小野十三郎直系の弟子ですね。

思潮社の『現代詩大系③』の「自作を語る」では、「いつでも、どこでも告白しなければならないが、私は小野十三郎の影響を十二分に受けたひとりである。余り受けてしまったために、小野十三郎の方法論から脱出することに全力をつくした。/しかし、なかなかにその影響から抜け切れないでいる。小野十三郎を知ったことは私にとって幸福であったが、彼のとりこになってしまったことは私にとって大いなる不幸を招来した。私の詩の中に於ける殺意は その辺りからも、もやもやとたちのぼっているのである」と、読点の代わりに一文字空きにしたり、ちょっと独特なスタイルの文章で語っています。

小野十三郎の詩法の特徴は抒情を排した風景描写に自分の意識を重ねて行く点にあると思うのですけれど、長谷川龍生の詩も抒情を排した描写をベースにしています。しかし小野十三郎と違うのはストーリー性があることと幻想の風景描写だという点ですね。長谷川龍生の作品のほうがダイナミックです。「自作を語る」でも「私の作品には物語詩的な要素が大いに働いている。言葉の秀れた使い方、美しい表現、形象化、そのようなことよりも 詩の中に登場してくる人間の心理の複雑な皺。あるいはドラマチックなもの、そのようなものを適確に よりリアルに表現する努力に駆られる」と書いています。

長谷川龍生の第一詩集は昭和三十二年(一九五七年)刊の『パウロウの鶴』です。「もはや戦後ではない」という言葉が流行したのが一九五六年ですから、もう戦後詩の時代ではなかったということですよね。

鶴山 ん、バリバリ戦後詩の時代ですよ。ただ詩集刊行年と詩人の影響力にはタイムラグがある。一九五〇年代には従軍派詩人、戦中派詩人の詩集が矢継ぎ早に刊行されました。従軍派詩人たちの詩集刊行が遅れたのは仕方がない。兵隊に取られてそれどころじゃなかったんだから。ただ鮎川信夫や田村隆一ら「荒地」派の詩は一九五〇年代にはすでに大きな影響力を持って詩人たちの間に浸透していた。「荒地」派は〝戦後詩〟で龍生さんら戦中派はほぼ盤石なものとしてあった戦後詩の影響を受けそこにプラスアルファを付加しようとした〝戦後の詩〟だという意味ならわかるけど。

池上 そうか、鮎川信夫の第一詩集『鮎川信夫詩集1945-55』は昭和三十年(一九五五年)、田村隆一の第一詩集『四千の日と夜1945-1955』は昭和三十一年(一九五六年)刊だものね。詩集刊行年では一、二年しか違わない。そう言えば、鮎川信夫は長谷川龍生を「荒地」の同人に誘ったんですよね。もっとも同人にはならなかったわけだけど。

鶴山 谷川俊太郎さんも「荒地」に誘われたけど入らなかった。代わりに同世代詩人たちの同人誌「櫂」に参加した。それはまあ仕方ないよね。鮎川さんは当初「荒地」を詩の世界のセンター雑誌にしようとしていた節があるけど強烈なメンバーで詩ですからね。後進世代が易々と飲み込まれるわけにはいかない。ある程度詩の世界を公平に俯瞰する雑誌が必要だったわけでそれを一九九〇年代くらいまで「詩学」や「現代詩手帖」といった商業誌が担っていた。今はもうかなり怪しくなってるけどね。

龍生さんは正直な人だから小野十三郎の弟子なんでしょう。だけど少し不思議なんだな。本質的には外向派と内向派くらいの違いがある。作品を読めばわかりますが龍生さんはちょっと精神的に問題を抱えた詩人だった。彼の幻想詩はそこから生まれている。小野さんの平明で水のように淡く流れる風景描写詩、散歩詩が救いになっていた面があるんじゃないかな。

池上 鶴山さんは「現代詩手帖」の編集をやっていた頃に何度も長谷川龍生に会ったとおっしゃっていましたよね。

鶴山 用件が何だったのか忘れてしまいましたがけっこうお目にかかりました。もうお亡くなりになって文学史上の方になってしまったので言いますが、彼は双極性障害だった。昔の躁鬱病です。飯島耕一さんは鬱の時は家から一歩も出られない状態になったけど龍生さんは普通に生活しておられた。ただ鬱の時はハッキリお顔が違いましたね。ご自分でも「今、鬱なんだ」とおっしゃっていた。幼い頃に自閉症になりさらに失語症にもなったそうです。

龍生さんの詳しい人生は今ひとつわからないのですが自伝「自閉症異聞」で「私は、小さい時から、そのような環境の中で、自らと世の中との通路を閉ぢた。明らかに自閉症として、詩人の道をえらんだ。しかし、自閉症としては生きていくことはできない。私はそこで亡霊を創造した。現在、街をあるいたり、会社に勤めたり、他人と会話したりしているのは、私の亡霊である。亡霊だけが、自閉症の壁を、何んの制約もなくすり抜けていくことができ、社会の唯一の交流媒体として働いている」と書いています。

あまり幸福な家庭環境ではなかったようです。それはともかく龍生さんは自分は自閉症だが社会生活を送るために亡霊を創造した、それが社会的外面になっていると書いている。お話していてもごく普通でどちらかと言えば快活な方でした。ただ社会性の仮面をかぶった亡霊の裏側の自閉症的自我が彼の詩の核だったのは確かでしょうね。

龍生さんは昭和三年(一九二八年)生まれ平成三十一年(二〇一九年)没、享年九十一歲です。お亡くなりになる二年前の平成二十九年(二〇一七年)に詩集『山の音感』を刊行しておられる。詩人はなかなか難儀な物書きでジャーナリズムは若者が大好きですから若い頃はちょっと目立てはそれなりに重宝してもらえる。スポットライトが当たる。でもそれはいっときのこと。年を取ってからも詩を書き続けるのは気力的にも経済的にも難しい。多くの詩人が詩を書かなくなります。それはある程度名前が知られた詩人も同じ。龍生さんが晩年まで詩集を刊行し続けられたのは彼にとって詩が救済でもあったからでしょうね。

池上 ノンフィクション作家の保阪正康さんは、三十代半ばの頃に、草思社の企画顧問をやっていた長谷川龍生と親しくつきあっていたそうなんです。「長谷川龍生氏は、会話の達人であった。(中略)実際にその話法は、虚実が入りまじった独特のもので、(中略)真偽は不明だが、長谷川氏は少年期から苦労を続けたといって、さまざまな体験、とくに戦争直後の自らの体験をまるで講釈師のように話すのである。私はそれを聞きながら、「他者に自らの体験を語る」ときに、人はそれぞれどういう癖を持っているか、ときに長谷川氏はそのことを実演まじりで私に教えてくれた。/もっとも長谷川氏は「私は躁うつの気があるので、うつのときは人前に出ることはないし、人と話すことはほとんどないんだ」とも話していた」と書かれています(『風来記――わが昭和史⑵ 雄飛の巻』)。部屋に閉じこもって、「自分の記憶している野球の試合や大相撲の幕内の取り組みすべてを必死に実況放送を続けるというのであった。そうせずにはいられないという、その感情こそが躁うつの症状のようだと聞かされたときにはなんと苦しい病なのだろうと思った」とも。

これは昭和五十一、二年頃のことだったそうですが、保阪さんは「長谷川龍生という現代詩のトップランナ―の位置を守りつづけている詩人に出会って、初めて詩作というのは大変なんだ、と知った」と書いています。現在では長谷川龍生という名前は現代詩に関心がある人にしか知られていないと思いますが、少なくとも一九七〇年代後半ぐらいまでは「現代詩のトップランナー」として知られていたことがわかります。ぼくが最初に長谷川龍生の詩を読んだのは高校一年生の時で一九七七年ですから、まさにその頃です。

具体的に作品を紹介して行きましょうか。第一詩集『パウロウの鶴』の表題作は、長谷川龍生の代表作の一つです。ちょっと長いですが、途中で切ることができない詩なので全篇引用しますね。

剛よい羽毛をうち

飛翔力をはらい

いっせいに空間の霧を

たちきり、はねかえし

櫂のつばさをそろえて

数千羽という渉禽の振動が

耳の奥にひびいてくる。

たんちょう類か、姉羽鶴こうのとりか

どちらとも見わけのつかない

奇妙なパウロウの羽ばたきが

夜の、静かな大脳の空に、

ひらめくとびの魚の

胸鰭の水さばきのように

皮膚の上から、連続的に

ひびき、わたってくる。

絶望の沼沢地から

いつのまにか翔び立ちはなれ

夜を賭けてか

夜明けにむかってか

パウロウの不思議な鶴が

百羽ぐらいずつ、一団をなして

エネルギッシュな移動を始めている。

緑色の嘴を斜め上方に

それぞれのウェイトを

それぞれ前方の鶴の尾端にのせ

力の均衡をとって

気流に滑走し

一線につらなって

翔んでいる。

先端を切っていく一羽

それは抵抗と疲労のかたまりだ。

だが、つぎつぎと

先立ちを交替していく

つぎつぎと先立ちが

順列よく最後尾につらなっていく

バランスを構築し

小さい半円を

一線の空間にえがいて

みごとに翔んでいる

見たことはないか

それは、いつでも反射弓の面で

タッチされ、誘導されている。

夜の大脳。Occiptal脳葉の海の上だ。

ニヒリズムを賭けてか

夜明けにむかってか

数千羽というパウロウの鶴が

百羽ぐらいづつ、一団をなして

挑みかかるように渡っていく。

百羽ぜんぶが嘴を上方にむけ

前の尾翼にウェイトをのせ

つらなり、もくもくとして

止むことがない。

「パウロウ」がどういう意味なのかわからないですが、数千羽の鶴が空気抵抗が大きくて負担が重い先頭を交代しながら渡って行く様子を描いた詩です。だけどこれは現実の風景じゃなくて「夜の、静かな大脳の空」や「夜の大脳。Occiptal脳葉の海の上」なんです。「Occiptal」は正確には「occipital」つまり後頭葉ですね。当時こういう幻想というか妄想の風景をカメラアイのように描写した詩を書いた詩人はいないんじゃないでしょうか。

鶴山 「パウロウの鶴」が飛んでゆく方向や意図は「ニヒリズムを賭けてか/夜明けにむかってか」とあるのでどんな将来が待っていようと真っ直ぐに戦後社会を突き進んでゆくんだという意志が表現された詩でしょうね。第一詩集巻頭詩なので龍生さんの同時代への責任が表現された詩だと思います。鶴は数千羽いて百羽くらいが先頭を交代して飛ぶわけですから仲間への信頼が表現された詩でもある。龍生さんに限りませんがそれはじょじょに失われてゆくわけですが。

池上 これも『パウロウの鶴』に収載された初期の作品ですが、「夜の甘藍」というタイトルの詩です。

だれもいない

がらんとした

夜の野菜市場の

ぶあついコンクリートの上に

冬甘藍の山が、七つ八つ

盛りあげられたままにある。

まっ青な光を放ち

見あげる通り柱の

たかい天井のすみずみに

映りかがやいている。

いま、ひとりの仲買人が

ジャンパーの襟を立てて

市場の中へ、影法師のように

さっと、入ってきた。

すると、甘藍の山肌を這っていた

時節はずれの二匹の青虫が

はたと、死んだように

動かなくなった。

外はまっくらだ

朝まで吹くつめたい風が

細いつららのあいだを

とおりぬけていく。

この作品には長谷川龍生の詩の特徴がよく出ていると思います。叙景的な描写ですが、それがストーリーのように語られています。夜の野菜市場にジャンパーの襟を立てた仲買人が影法師のように入ってくると青虫が死んだように動かなくなる。外はまっくらで、朝までつめたい風が吹いている。まるでハードボイルド映画みたいです。しかしこれは現実の風景ではなくて、幻想的なというか妄想の風景をリアルに視覚的に表現しているわけです。長谷川龍生の心の中の孤独とか、得体の知れない恐怖が表現されているんじゃないでしょうか。実際、先ほど取り上げた「自作を語る」では、「私はすべての物象に対して恐怖をもっている。私の詩の秘密はその恐怖症の自己診断である」と書いています。

鶴山 一方で龍生さんは左系、いわゆるプロレタリア系詩人と言われています。「海を見にいく」(『パウロウの鶴』所収)などがその典型です。

大阪、淀川の

仲仕の友と

海へいった。

シブサワとかスギムラとか

倉庫の壁がいまも第三突堤にならび

船亀という輩下に

コミュニストの友がいた。

ながい時間の法則のもとに

肉体を酷使しつづけると

ある痴呆の現象がやってきて

光のひらめきは、まったくなく

夢を追う詩人は、いいねといった。

光のひらめきとは詩のことだろう。

君たちが精神に光の矢をあて、

イメージを発しようとするときは

重労働を断絶しなければならないか。

夜になって、酒をのんだ。

君たちは荒れくるうままに

目標の人間に、罵倒しつづけた。

青っぽい野郎、プチブルジョワ奴。

詩の配列とはなんだ。イメージとは

詩人とは 魂とは、頭脳とは。

重労働に耐えうるか。

夜の海は揺れはじめた。

黒い波線が押しよせてはなりひびく。

俺は、突堤から

ひろがる沖にむかって呶鳴った。

君たちは、まだ日本の奴隷だ。

君たちの組織とはなんだ。さらに抵抗とは、

憤然として帰ってきた。

「自閉症異聞」によると龍生さんの家庭は複雑だった。幼い頃はそれなりに裕福だったのが青年期に入って生活で苦労した。母親は早くに亡くなりましたが父親とは愛憎入り混じる関係だった。父親が八十三歲で亡くなったとき「やったぞ! やったぞ! 大きなゴキブリが倒れた!」と「決哉を叫んだ」とある。

職業は三十くらいを転々として身体がじょうぶだったので肉体労働にも従事した。実際ガッシリとした体格で大柄の人でした。「海を見にいく」にはその経験が反映されています。詩人が「精神に光の矢をあて、イメージを発しようとするときは/重労働を断絶しなければならない」わけですが重労働に従事すれば「光のひらめきは、まったくなく」「痴呆」状態になってしまう。こういった辛い経験が龍生さんを左翼思想に親しませたのだと思います。

ただし谷川雁や黒田喜夫のように積極的に政治運動に参加した気配はありません。「海を見にいく」末尾は「君たちは、まだ日本の奴隷だ。/君たちの組織とはなんだ。さらに抵抗とは、/憤然として帰ってきた」です。労働団体や共産党などを信頼していたわけではない。言ってみれば心情的左派。龍生さんだけでなく戦後の多くの左系詩人がそうだった。社会主義をよりよい社会を実現するための一つの方法だと認識してはいましたが全面的に信頼・肯定していなかった。また龍生さんの中年以降の仕事はハッキリ資本主義的です。

『パウロウの鶴』を刊行した年齢には電通専属のコピーライターでした。一九七〇年の大阪万博ではサミー・ディヴィスJr、マレーネ・デートリッヒ、スヴャトスラフ・リヒテルなど招聘のコーディネータを務めています。テレビにもよく出演していた。

池上 川本三郎さんと一週交替でテレビで映画の解説をしていましたね。川本さんはきちんとした解説なんだけど、長谷川龍生はベトナム戦争を題材にした映画の解説で、カメラに向かって機関銃を撃つポーズを取って「バババババ!」なんてオーバーアクションをするんです(笑)。だから現代詩なんて読んだこともない高校のクラスメートは長谷川龍生のことをへんな映画評論家だと思っていた(笑)。

鶴山 清水哲男さんをFM東京のアナウンサーだと思っている人が多いのと同じだね(笑)。龍生さんには自然なんでしょうがちょっと不思議な経歴です。自己認識は自閉症ですが非常に高いコミュニケーション能力の持ち主でなければ勤まらない仕事に就いていた(笑)。また師匠の小野十三郎は「赤と黒」同人だったので晩年までアナキストのイメージでしたが実際はそうじゃない。龍生さんにも同じことが言える。「列島」系左翼詩人はほぼ初期だけで中期以降は彼の内面を表現した幻想的詩がメインになってゆく。

テレビ出演で言えば11PMという番組の怪談特集で話しておられたのを覚えています。仕事場として一軒家を借りたんですがそれは元は戦前のあるプロレタリア作家の家だった。夏なのに恐ろしく寒い。仕事をしているとその家の大家だという男が現れて話すようになった。だけどその男は幽霊というか龍生さんの幻想でね。最初は穏やかに話していたんですが逐には取っ組み合いの喧嘩をするようになった。ある人に相談するといつまでもその家にいたら死んじゃうよと言われ引き払うことにした。引き払いの準備で庭で反故紙を燃やそうとして落葉を掻き分けたら大量の濡れた原稿用紙が出てきた。元の住人のプロレタリア作家が警察の手入れを受けて家宅捜索された際にぶちまけられた原稿だった。それを見た時に本当に怖くなって逃げるようにその家を引き払ったといった内容でした。

この経験は詩集『椎名町「ラルゴ」魔館に舞う』(詩・長谷川龍生 画・赤瀬川源平)にまとめられています。「あとがき」に「一九八〇年の二月五日から、師走の二十三日まで、私は椎名町のラルゴ魔館に住みついていた。(中略)どうも住みごこちがわるい。わるいどころか、もうれつに寒く、ストーブを消したのは真夏の二日間だけだった」とあるので間違いないでしょうね。

年老いた男と女が ふすまのかげで

入れ歯を交換している

おたがいに白い歯ならびを見つめ

コップの水に剥げたブラシを突っ込み

歯くそを静かにはじきとばしている

にんまりと笑ったようだ

ふたたび入れ歯を交換し

ぱっくりと大口をあけて元のさやに収まる

舌が這いずり上ってきた

本日の新しい異物をまさぐっている

『椎名町「ラルゴ」魔館に舞う』所収の「茶飲み友達」という詩です。前後裁断して唐突に不気味な光景が描き出されています。龍生さんは時に現実と幻想の区分がつかなくなることがあると書いていますので彼らしい不穏な詩です。ちょっとまともな精神状態では書けない詩でしょうね。

池上 鮎川信夫と吉本隆明の対談「戦後詩を読む」で取り上げられた詩に「理髪店にて」があります。これも『パウロウの鶴』に収載されています。

しだいに

潜ってたら

巡洋艦鳥海の巨体は

青みどろに揺れる藻に包まれ

どうと横になっていた。

昭和七年だったかの竣工に

三菱長崎で見たものと変りなし

しかし二〇糎備砲は八門までなく

三糎高角などひとつもない

ひどくやられたものだ。

俺はざっと二千万と見積って

しだいに

上っていった。

新宿のある理髪店で

正面に篏った鏡の中の客が

そんな話をして剃首を後に折った。

なめらかだが光なみうつ西洋刃物が

彼の荒んだ黒い顔を滑っている。

滑っている理髪師の骨のある手は

いままさに彼の瞼の下に

斜めにかかった。

短いですが凝った構成の物語的な詩です。最初の連を読むとサマール沖海戦で沈没した重巡洋艦「鳥海」を潜水して見つけたという「俺」の実体験のようですが、二連目で新宿の理髪店で客が語っていたということがわかる。その男の「荒んだ黒い顔」を「光なみうつ西洋刃物」が滑っている。理髪師の手が「いままさに彼の瞼の下に/斜めにかかった」というところで詩が終ります。映画のシナリオみたいですよね。

この詩は映像的で動きがある描写が特徴です。しかし第二次世界大戦で一九四四年に沈没した「鳥海」が実際に発見されたのは二〇一九年なんです。つまり、この詩はフィクションなんです。フィクションなんですけれど、妙なリアリティがあるし、「ひどくやられたものだ」とか「西洋刃物」とかね、やっぱり戦後詩ですよね。「自作を語る」の「私はすべての物象に対して恐怖をもっている」という言葉どおり、長谷川龍生の恐怖感がよく表現された作品だと思います。

鶴山 鮎川さんと吉本さんは「戦後詩を読む」でこの詩の何を評価したのかな。読んだかもしれないけど記憶に残ってないですね。戦後も時間が経って記憶の底に沈没してゆく「巡艦鳥海」と平和な理髪店で髭を剃っているごく普通の男の「荒んだ黒い顔」、もしかすると精神も荒れている男との対比をいわゆる〝戦後の詩〟の典型として評価したのかな。客観描写の中に戦後の時間が集約されていると。

ただこのテの詩は鮎川・吉本さんの時代からさらに時間が経ってしまった現代では評価しにくい。僕も自分の中の戦後詩の文脈を思い起こさないとピンと来ない。詩は意味と修辞の混交でどちらが重要だとは言えないわけですが、その複合体である言語像は時間が経つと古びていってしまうことが多い。特に短詩の場合は決定的一行がないと時代変化に耐えられない。多くの戦後詩人が田村隆一の「おれは垂直的人間」を後追いした理由もそこにあるわけだけど。

龍生さんは「私にとって、詩とは絶対であり、抽象的に言えば生命の極であった。それは、年月を経るにしがって、ますます屹立している」(「〝ことば〟と体験」)と書いています。ほかの詩論や詩集あとがきなどでも芸術至上主義的姿勢を鮮明にしている。ただ詩を読む限りウェイトは「生命の極」の方にかかっているように思います。彼の混乱した幻想世界を言語化することが救済になっていたとしか思えない節がある。

池上 鮎川信夫は、長谷川龍生の初期の詩はラジカルで類例がないという評価ですね。吉本隆明は、小野十三郎の詩は平面的だけど、長谷川龍生はそれを立体化したという点を評価しています。「立体化したリアリズムみたいなもの」に感心したと言っていますね。

でも鶴山さんがおっしゃるとおりで、いま「理髪店にて」を読んでも「鳥海」のことを知らなければ詩の主題がよくわからないですよね。あと今回久しぶりに長谷川龍生の詩を読んで、若いころに読んで感心した詩が、あまりインパクトを感じないというかおもしろくなかったのが意外でした。昭和三十五年(一九六〇年)刊行の第二詩集『虎』に収載された「恐山」という長編詩の代表作があって、「きみも、他人も、恐山!」というリフレーンが特徴的なんですけれど、ちょっとユーモラスなキャッチフレーズみたいに感じちゃったんです。

■長谷川龍生の幻想詩■

鶴山 恐山は寺山修司が映画『田園に死す』で有名にしたわけだけど一九七〇年代には「こんな場所があるのか」という驚きに満ちた日本の異界だった。でも今は列車やバスで気軽に行ける観光地の一つです。龍生さんはこの世とあの世が混交するイタコの口寄せを主題に「きみも、他人も、恐山」というリフレーンを生み出したわけだけどかつての恐山が有していた怖れが失われてしまった。そうすると詩の力も弱まってしまう。

池上さんが映画的・物語的とおっしゃった「理髪店にて」はカチッとした短詩ですがその後の龍生さんの詩はどんどん長くなってゆく。長詩になった理由は詩に彼の幻視・幻想が入り混じるようになったからです。そういった長詩の方が龍生さんらしい。それが初めて現れたのが第二詩集『虎』(昭和三十五年[一九六〇年]刊)です。

表題作の「虎」には「R・バルマ博士に」という献辞があって一二〇〇字ほどの散文の前書きが付けられています。それによると大阪文学学校の生徒から贈られた鍋いっぱいほどの蛤を食べて三日間記憶喪失になってしまった。羽田空港で保護されたのですが「ホノルル経由サンフランシスコ行の旅客機に国電のチケットを見せて乗ろうとしたらしい」。「虎」は記憶喪失の「三日間に走りがきされたものである。(中略)こういうものは恥ずかしいもので極秘にしておくべきものであるが、精神消耗のプロセスが、その緊張度によって割合好く判るので諸兄の参考のために発表するものとする」とある。なお献辞の「R・バルマ博士」は幻想の中に現れた博士で誰のことかわからない。記憶喪失中の走り書きというのは恐らくフィクションですが恥ずかしい詩だというのは本音でしょうね。

1

泪もろい

ああ、泪もろい

はらはらと泪がこぼれる。

路をあるいている時

電車にのっている時

ひとり、ベンチにねそべっている時。

おれは、恐怖王

ああ、どうして、

単純、残忍、無償殺人者、

夜の路をすれちがっていった人

電車の連結器にのっかっている人

なんでもなく平凡に生きている人

おれは殺す。

3

ハイティーンの春に

自殺しときゃあ好かった。

ものの判らない時代に。

三十歲まで、生きてきて

子宮からとび出したのが、ついぞ昨日のような気がする。

子宮からとび出したのが、五百万年以前も昔のような気がする。

恐らく、このまま生きのびて

いくつになっても、同じ想いだろう。

自然死は、あわれだ。

朽ちはてるのは、白々しい

もののくずれる時は白々しい

宇宙が崩壊する時も、唯物弁証的には白々しい。

それならば、自殺した方がましだ。

殺す自分、殺される自分。

格闘、凝視。

点。

・……

10

バタ屋になりたい

バタ屋になりたい

だがバタ屋の世界には

バタ屋の縄ばりがめぐらされている。

メカニズム、蟻を見たら殺せ。

どんなに落ちたって自由の歌はない。

君の自由は精神病院に

入院許可をもらうことだ。

正常な社会から

遮断されている場所に

そこに自由がある。

ところが、入院して思った

こんな不自由な世界は、またとない。

ところが、退院して思った

まだ精神病院の方がましかもしれない

メシ屋になりたい

メシ屋になりたい

メカニズム、蟻を見たら蠅をほどこせ

朝から、大学生たちが食堂におしかけ

大口をあけてメシを喰っているところ

料理場の湯気がたなびいているところ

赤くはれた女の子の足、楽しい。

12

虎よ、

おれは殺されているのかもしれない

虎よ、

おれは、ただ何んとなく生きていて

いつか、殺されるかもしれない

何故、殺されるか、

それは、殺されるかもしれないと思っただけの罪で、

そんな罪なんてあるものか、

いや、ある、

眼をあけてごらん

あなたは、盲なのかい

それは不健全な思想の芽だから。

18

虎、はしる

虎、はしる

遠い獲ものをめがけて

蹴立てる爪、蹴立てる現実。

おれの虎だ。おれは虎だ。

おれは虎だ。おれの虎だ。

低空飛行の虎、急降下着陸の虎。

黒い縞の弾力、虎はしる。

現実は、点と線。

点と線の中の点と線。

虎、はしる。

虎、はしる。

R・バルマ博士よ、さようなら

さようなら。

さようなら。

全18章から成る長い詩ですがテーマはあるけど物語性はないので詩の雰囲気をわかってもらうために5章分引用しました。精神分析的方法でも読み解けると思います。龍生さんはこの世に居場所がない。自殺願望があり他者を殺傷したいという不穏で暴力的な欲望も抱えている。社会を憎悪している。そんな内面をなだめすかすために「はしる」。無限に生み出される現実の「点と線」の間をムチャクチャに疾走し続ける。小野十三郎的な静かな移動がいてもたってもいられない疾走になっている。かなり支離滅裂な詩ですがそれを吐き出すことが龍生さんの救済になっている。

小野十三郎は別格として龍生さんの良き理解者は「列島」左系の関根弘、小海永二、阿部岩夫さんらでした。例外は飯島耕一さんです。「詩人と飢人―長谷川龍生の再出発」という評論も書いています。久しぶりに刊行された第三詩集『泉という駅』を中心にした評論ですが飯島さんの興味は本質的に龍生さんのシュルレアリスティックな詩の書き方にあったのではないかと思います。「虎」の書き方は自動筆記的です。しかし龍生さんの詩はシュルレアリスムとは質的に違う。

ことばを 私有せよ

非打算的に ことば

をつかうことをせよ

巨大な 監視者 に

は 理解 しがた い

ことばを 私有 せよ

巨大な怪物の 時の

巨大な監視者の 寒い細胞

を破壊す る ことば

を めいめい 私有

せよ ついには

あの殺戮者 の

機能を 麻痺させ よ。

(「所有者と被所有者の時のエスキス」4 『私有制にかんするエスキス』昭和四十五年[一九七〇年])

詩集『私有制にかんするエスキス』は飯島耕一の初期傑作です。飯島さんは戦前に西脇順三郎―瀧口修造らによって移入されたシュルレアリスムを戦後になって過不足なく受容した日本で最初の正統シュルレアリストです。西脇、瀧口は芸術至上派でした。フランスシュルレアリスムが本来持っていた政治性をゴッソリ削ぎ落としていた。飯島さんはそれも受容した。飯島耕一も左系詩人です。権力に対する憎悪に近い不信があった。しかし現実政党やイデオロギーには拠っていない。

「荒地」派は戦争体験で傷ついた虚無的な〈個〉を詩表出の不動かつ絶対的定点としました。それに対し飯島耕一は言葉を私有することで権力の力が及ばない詩の言語構築体を作り上げた。第一詩集『他人の空』を読めば飯島さんは明らかに戦後詩人です。が、僕らが彼を戦後詩の系譜に組み込まない理由がそこにあります。戦後詩人があくまで個と社会の対峙によって詩の言葉を生み出したのに対し飯島耕一ら現代詩の詩人たちは言語そのものの衝撃によって社会に対峙したからです。現代詩の詩人たちの個は新たな言語表現と分かちがたくある。

龍生さんと飯島さんの詩を比べると多くの人が言語像として飯島詩の方が新しいと感じるのではないでしょうか。龍生詩が彼の個べったりなのに対し飯島詩は私性が希薄で詩の上方に観念的求心点が措定されているように感じられるはずです。ただ龍生さんの詩は激しく救済を求めている。それは彼と同じように混乱し荒ぶる内面に苦悩している読者にとっては救いでしょうね。龍生さんもそんな読者に対して書いていた気配がある。

ただ龍生さんの代表作を一篇あげろと言われたら「王貞治が6番を打つ日」になるだろうなぁ。龍生さんご本人は不満だろうけど。彼が苦労しながら表現し続けたのは「虎」のような系統の内面苦悩詩ですから。

池上 ぼくも「王貞治が6番を打つ日」は傑作だと思いますね。

王貞治が6番を打つ日

ぼくは つぎはぎだらけの小さな球団で

朝はやい数時間だけの登録をすませ

その日は8番を打っているだろう

海のむこうでは

ボッブ・フェラーと同世代の黒人投手が

ついこのあいだまで

マイナーの草野球にまで流れ流れて

ショート・リリーフで稼いでいたそうだが

そいつと同じような影が

群雀たちの落下する影とともに

関東ローム層の上の上を斜めにかすめた

その肩の肉の削げた幽霊選手は

いつも中堅手と右翼手のあいだの位置に

心もち腰をおとしてかまえている

(中略)

野球を覚えたのは

幻想癖よりもはやかった

尋常高等小学校に入るまえ

満州国の皇帝に溥儀が

なった年のことだ

(中略)

王貞治が6番を打つ日

ぼくは ありふれた詩にとりつかれ

自分でつくった球場の周辺を

さまよっているだろう

(中略)

ぼくのホームラン第一号は

小学校の四年生の初夏だった

会心の当りで 球は塀の外に消えていった

――すげえ当りだなあ おい あいつは一体誰だい 他所から転校してきた奴だって

ぼくは 目立たなかった

屈辱の底にいつも耐えていた

少年にとって転校のドラマは限りなく悲しい

ぼくは 一本の綱をにぎりしめた

目の色が変る名三塁手になった

王貞治が6番を打つ日

ぼくは どこかローカル線の列車の片隅で

かわいい女と駅弁をつつきあい

スポーツ新聞の打率表をながめているだろう

王貞治が6番だって

そんな莫迦なことが――

なにかのまちがいじゃないか

とぼけた独りごとをまき散らしたって

明日の世間はわからない

王貞治と ぼくが初めて会ったとき

彼は8番を打っていた

電通西銀座高速度道路下のぼくの仕事場に

気がるに やあと言って入ってきた

東芝のPR雑誌の創刊号に登場してもらうためだった

彼は ひるめしを喰って やあと言って読売の方に出ていった

彼はたしかに8番を打っていた

(中略)

王貞治が6番を打つ日

ぼくは 革命的な詩をかいているだろう

詩をかきながら 煙草をふかし

この日常性にいらいらしているだろう

小さな町の少年チームから

審判員をたのまれたが

ぼくは 現役なんだからと拒った

審判員などにはなりたくない

監督からののしられ

コーチ連から小突かれ

球場のホット・コーナーで

観客席の白い風景を見たくない

ぼくは いまでも

現役なんだから

ある晴れた秋の朝はやく

ぼくは つぎはぎだらけの小さな球団で

二塁手を守っていた

二打席目が回ってきたときに

見知らぬ監督が

――済みませんが 代打を出します

と 目を伏せて言った

――ああ いいよ

と ぼくは受け入れたが

なんだか くるものがきたという怖れと

見知らぬ監督に殺意がつきあげてきた

ぼくは コツコツと

スパイクを冷いコンクリートに鳴らし

打撃王ルー・ゲーリックの

うしろ姿をつくりながら

水呑み場の方にいった

長い詩なので抜粋ですが、これは本当にいい詩で、昭和五十三年(一九七八年)刊の詩集『詩的生活』に収載されています。ぼくは当時、長谷川龍生がこの詩を朗読するのを聞いたことがあるんです。この詩は現代詩を読んでいる人の間では、かなり話題になりました。読売巨人軍はすごく人気がありましたし、王貞治はジャイアンツの不動の四番バッターだった。それがついに六番を打つ日が来るという詩なわけですから。長谷川龍生は朗読の前に「どうもこの詩のことが王貞治の耳に入って、気を悪くしているらしい」と言って聴衆を笑わせていました。

鶴山 スポーツ選手は熾烈なまでに勝ち負けにこだわる人たちだからね。王さんが気を悪くしたのは当然だろうなぁ。でも今になると自分のことを書いた詩があるのは嬉しいことじゃないかな。

アメリカのMLBで、一九九九年のジョー・ディマジオ・デイにヤンキー・スタジアムでポール・サイモンがサイモンとガーファンクル時代の曲〝Mrs. Robinson〟をギター一本で歌う動画がYouTubeにアップされています。

Sitting on a sofa on a Sunday afternoon

Going to the candidates debate

Laugh about it, shout about it

When you’ve got to choose

Every way you look at it, you loose

Where have you gone, Joe DiMaggio

A nation turns its lonely eyes to you

What’s that you say, Mrs Robinson

Joltin’ Joe has left and gone away

日曜の午後、ソファにゆったり座り

それから立候補者のディベート大会に出かけ

笑い、叫んで大騒ぎ

でも最後に投票するときは

誰を選んでも失敗するのです

ジョー・ディマジオはどこに行っちゃったんでしょうね

国じゅうが悲しげな視線を注いでいます

なんですって、ロビンソン夫人

あのジョルティン・ジョーもういないんですよ

ノーベル賞を受賞したボブ・ディランの詩もいいけどサイモンとガーファンクル時代のポール・サイモンは本当にいい詩を書きました。日本では公の場で詩を朗読する文化がないですがもし王貞治デイが開催されたら龍生さんの「王貞治が6番を打つ日」の一節を朗読してもいいと思います。王貞治時代を知っている人はもちろん知らない人もこの詩の意図をすぐに理解できる。人間は現役でい続けることはできない。抗いながら衰えてゆく。それはスポーツ選手でもごく普通の市民でも同じです。

チャーリー・マニエルは

地雷原のまんなかに落ちてきた手榴弾

を取るように

ライト・

フライを取った。

村上春樹「チャーリー・マニエル」「ヤクルト・スワローズ詩集」より

二人のさびしい啞がいた。一人はピッチャーという名で、もう一人はキャッチャーという名だった。二人は言葉の代わりにボールを投げあうことでお互いの気持を確かめあっていた。二人の気持ちがしっくりいっているときにはボールは真直ぐにとどいたが、ちぐはぐなときにはボールは大きく逸れた。ところが、この二人の啞に嫉妬する男があらわれた。彼は何とかして二人の関係をこわしてやりたいと思い、バットという樫の棍棒で、二人の交わしている会話のボールを二人の世界の外の世界へはじきとばしてしまったのだ。

ボールを失った二人の啞は途方にくれた。棍棒でボールをはじきとばした男は、悪魔のように両手をひろげて、二人のまわりを走りまわった。一周するたびに数が記述され、その数が増えてゆくことが二人の啞の不幸度をあらわすのだった。そこで、二人のもとへボールを返してやろうとする七人の啞が集まってきた。彼らは、棍棒をもった男を殺すために〈陽のあたる土地〉からやってきたのであり、なぜか左手だけが異常に大きいのであった。(後略)

寺山修司「野球少年の憂鬱」「(3)九人の啞の物語」部分

村上春樹さんと寺山修司も野球を題材にしたいい詩を書いています。ただ技術的なことを言うと小説はともかく日本語の詩で人名を出すのは難しい。田中と書いても人名なのか地名、商品名や屋号なのか、読みはタナカなのかデンチュウなのかわからない。日本語の詩が曖昧になりがちな理由です。英語は特に人名・地名がクッキリ際立つ言語です。「パーク通りの半分剥げたコカコーラの看板」と書いただけで強い現実性を得られる。田村隆一は「星野君のヒント」を書いたけど彼の他の詩より現実の輪郭がハッキリしているでしょう。

今のところ西脇順三郎も田村隆一、飯島耕一さんも人名を使うときはカタカナ表記にすることが多いようです。「ニークラ」とかね。龍生さんの詩でも「王貞治が6番を打つ日」以外に日本語の人名が出てくる詩はほとんどありません。後期詩集に『バルバラの夏』がありますがこれはフランス女性の名前のようです。

池上 実はこの「王貞治が6番を打つ日」は、保阪正康さんが幼い息子さんを巨人・阪神戦に連れて行ったエピソードを草思社の編集部で語っていたら、横で腕組みして話を聞いていた長谷川龍生が不意に「保阪君、その話いただいていいな。いただくよ!」と叫んで、やがて詩になったそうなんです。

保阪さんは「この詩は、私にとってとくべつな意味を持つ。長谷川氏は、王選手が四番から離れていくとき、つまり人の栄華が少しずつその期を終えていくとき、と捉え、そこに少年時代から野球が好きだった自らの辿った折々の道を描きだしているのである」「この詩に強い共感を覚える」「二十二歳になった息子は突発性の病いのために亡くなっている。私の心中には今も息子の姿は消えていないが、息子の残した遺産は、長谷川氏のこの作品だとの思いをもっている」「息子はこの詩の中に生きている、と私は思うことにしているのである」と書かれています(『風来記――わが昭和史⑵ 雄飛の巻』)。

こういう詩を一篇でも書ければ、詩人としては「以て瞑すべし」ですよね。ライトヴァースのような語り口で、野球という戦後の日本人にとって最も親しみのあるスポーツをモチーフに自分の人生を重ね合わせて表現していて、すばらしい詩だと思います。

ぼくは長谷川龍生の詩はすごく好きで、『詩的生活』までは熱心に読んでいました。だけど次の詩集『バルバラの夏』(一九八〇年)以降は興味を失ってしまった。特に異和感を覚えたのが、先ほど鶴山さんが取り上げられた『椎名町「ラルゴ」魔館に舞う』です。ぼくは子どもの頃、椎名町で育ったんですよ。だから「椎名町「ラルゴ」魔館」という設定というか固有名詞の使い方を見て、白けちゃったんです。「パウロウ」とか架空の固有名詞ならともかく、実在の地名を使うところにかえってうそっぽさを感じてしまったんですね。

鶴山 龍生さんが仕事場として借りた家で不思議な体験をしたのは確かだと思います。でも椎名町の借家だったかどうかはわからないですよね。また僕が11PMで聞いた怪談話と詩集では内容が違っています。彼は鬱状態の時の幻視・幻想体験を様々な形で活用した節がある。それに詩集より11PMの怪談話の方が怖かった(笑)。強く印象に残っていますから。『椎名町「ラルゴ」魔館』「あとがき」で「そのときの手記みたいな作品が四十一篇できあがった。生死ぎりぎりのものである」と書いていますが詩からその切迫感が伝わってこない。龍生さんは自己の内面を言語化するのに精一杯でそれを相対化できていないんじゃないかな。

池上 『バルバラの夏』以降、詩の書き方が変わっちゃった感じがします。戦後詩、現代詩の区分で言うと、現代詩的な書き方に変わったというか。

鶴山 うーん、戦後の詩人はすべからく現代詩の影響を受けていますからね。意識的に取り入れた詩人もいれば無意識裡に影響された詩人もいる。龍生さんは後者だと思います。池上さんが戦後詩から現代詩的な書き方に変わったとお感じになったのは初期のカチッとした詩からどんどん詩が長くなっていったからだと思います。しかし初期短詩にあった思想的テーマが設定されているわけではない。いっけんシュルレアリスティックな自動筆記的詩で全体としてモヤモヤとした詩になっています。幻視・幻想を解き放ったので致し方ない面もありますが出口のない混乱が描かれている。それが現代詩的に見える理由じゃないでしょうか。俗な言い方をすれば現代詩はわけのわからない詩のことですから。

テアトル・ドルセイでの「犀」が

暗い舞台の袖の方に駆けぬけてしまった

バローという役者が

一挺の時代ものの銃をもって

終末の終末まで抵抗して立つくす

現実の夜は明るくなったが

隣の席にいたベルギー産の

ぼくの白い犀は何処へいったのだろう

バルバラは気球のように離れてしまった

「バルバラの夏」『バルバラの夏』冒頭九行 昭和五十五年(一九八〇年)刊

水のただよいの上

むすうの「無」が居る

「無」の魔に目ざめた蜃気の わが五体に

ささやかな鞴のひびきがしている

鈴木大拙という禅人から 離れついでに

ひきかえしていく討たれの旅路

短いまぼろしの逆断の道のりは 冬の箱車

きょうは 襟をつめて 水にひかれた

むすうの「無」 かきまわし

水をながした

「立眠」『立眠』冒頭十行 平成十四年(二〇〇二年)刊

詩集『バルバラの夏』は龍生さん五十二歲の昭和五十五年(一九八〇年)刊です。壮年期の詩集ですね。『立眠』は平成十四年(二〇〇二年)刊で七十四歲の時の詩集。フィクション混じりでしょうが「バルバラの夏」は実体験がベースです。バルバラという恐らく娼婦のフランス女性を追い求めるのがテーマ。幻を追いながら自己の内面を表現している。「立眠」は目ざめた時に「わが五体に/ささやかな鞴のひびきがしている」とあるようにだいぶ身体が衰弱して来た時期の作品です。鈴木大拙の「無」の思想をというか読書を元に書いている。「無」の観念の周囲を堂々巡りをしている詩だと言っていいでしょうね。

冒頭九行と十行ではわかりにくいでしょうが詩の完成度(出来)としては「バルバラの夏」の方が遙かにいい。龍生さんの内面は動いていれば安定する。移動が詩にある一定の方向性を与えてくれる。しかし「立眠」のように一つ所にじっとしていると詩が澱む。『椎名町「ラルゴ」魔館に舞う』についても同様のことが言えます。

田村隆一に詩篇「立棺」があります。それは死に損ないの虚の人・田村隆一による戦死者の現世に対する強烈なプロテストでした。鮎川信夫の「橋上の人」も同様です。しかし龍生さんの「立眠」は彼の個に閉じている。立ったまま熟睡することはできない。救済を求めるには動くか死ぬかどちらかしかないわけですが彼はどちらも選ばない。眠るようにずっと立っている。龍生さんの内面の格闘は業の深いものだったと思います。

池上 長谷川龍生は師の小野十三郎と同様に晩年まで詩を書き続けました。その意味で生粋の詩人だったと思います。映画のカメラのような動的な描写と語りの手法で書かれた詩はとてもユニークですし、もっと評価されていい詩人だと思いますね。

鶴山 現存作家であれ物故作家であれ面と向かって当人に言えないような批評をしてはいけないと思います。ただやっぱりお亡くなりにならないと言いにくいこともあってね。

正統戦後詩全盛期は「荒地」派から堀川正美までのおおむね一九四五年から六五年で終わりです。六六年からおおむね八五年までが戦後の詩人の全盛時代になり、この間にたくさんの詩人が登場して活躍しました。戦後の詩人の中で龍生さんの詩はアベレージだと思います。ただ龍生さんには「王貞治が6番を打つ日」がある。たとえ龍生さん本来の詩ではなくてもね。

ほとんどの戦後の詩人にパッと思いつくような傑作・代表作がありません。文学は作品がすべてです。どんな形であろうと傑作を書いた作家はその高みから評価される。評価できる。文学は残酷です。作家はその残酷に耐えなければなりません。

そろそろ安東次男篇に移りましょうか。

(金魚屋スタジオにて収録)

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

*『対話 日本の詩の原理』は毎月01か03日にアップされます。

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■