「日本が世界に誇れる真にオリジナルな文学は俳句である。一方で俳句は前衛的試みを失った途端に凪のような有季定型写生の停滞に沈み込んでしまう。しかも直近の前衛俳句の総括すら正確にできていない」(鶴山裕司)。池上晴之氏との対話「日本の詩の原理」、「安井浩司研究」の鶴山氏が、安井氏旧蔵の「俳句研究」誌などを元に前衛俳句の時代、即ち『高柳重信とその時代』を詳細に読み解く!

「日本が世界に誇れる真にオリジナルな文学は俳句である。一方で俳句は前衛的試みを失った途端に凪のような有季定型写生の停滞に沈み込んでしまう。しかも直近の前衛俳句の総括すら正確にできていない」(鶴山裕司)。池上晴之氏との対話「日本の詩の原理」、「安井浩司研究」の鶴山氏が、安井氏旧蔵の「俳句研究」誌などを元に前衛俳句の時代、即ち『高柳重信とその時代』を詳細に読み解く!

by 金魚屋編集部

はじめに

令和四年(二〇二二年)一月十四日に安井浩司氏がお亡くなりになり、その年の五月に俳人の酒卷英一郎氏と安井氏旧居を訪問し、ご遺族のご厚意で安井氏の原稿や蔵書類を譲っていただけることになった。主な書籍類は酒巻さん、原稿類は鶴山が持って帰ったのだがダンボール二十箱が今も狭い仕事部屋の中に積み上がっている。その原稿類を整理して現在「安井浩司研究」を連載している。安井氏は驚くほど多作な作家だった。句集一冊をまとめるためにその数倍の量の俳句ノートを書いていた。安井浩司研究の目的は安井氏の俳句制作方法の内実を年代順に淡々と紹介してゆくことにある。

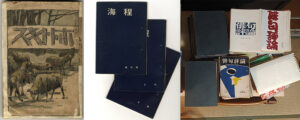

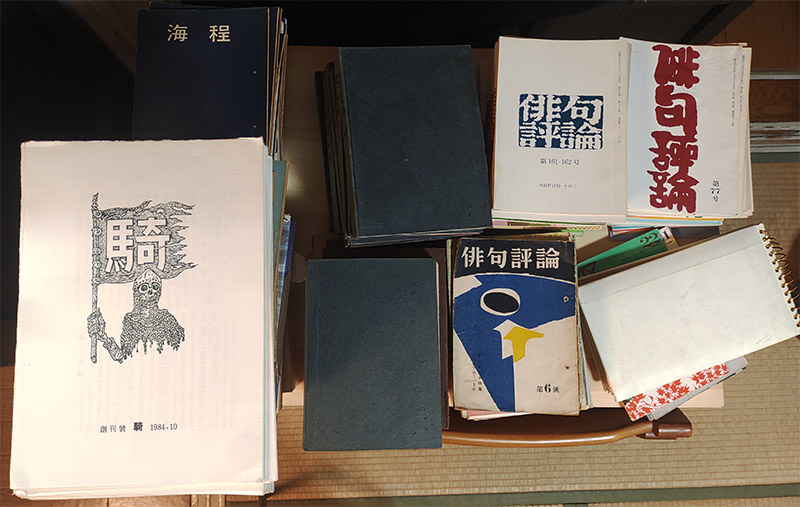

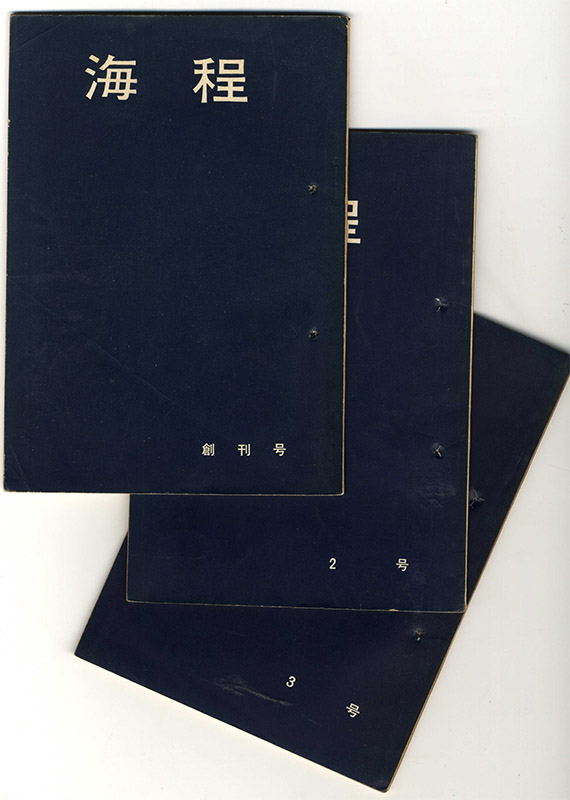

原稿類とは別に、酒巻氏はすでに所有しているので不要という理由で安井氏が関わった同人誌もいただいてきた。「俳句評論」「UNICORN」「琴座」「俳句研究」「海程」「騎」などの雑誌である。全巻揃いではないがいわゆる前衛俳句初期から全盛期の雑誌が揃っている。今回はこれらの雑誌を読み解き前衛俳句の歴史を明らかにする連載である。ただ本格的連載を始める前に「前衛俳句とは何か」、そして「俳句とは何か」について概観しておきたい。

「前衛俳句」が高柳重信中心だったのは言うまでもない。もちろんその萌芽は昭和初期の新興俳句にある。重信が師と仰いだ富澤赤黄男は新興俳句を代表する作家だった。では新興俳句が突然出現したのかと言うとそうではない。始まりは水原秋櫻子の高濱虚子「ホトトギス」離脱あたりにまで求めることができる。秋櫻子の「ホトトギス」離脱は昭和六年(一九三一年)である。

秋櫻子は「写生」一辺倒の虚子「ホトトギス」に対抗して「主観俳句」を掲げた。「主観を軽んじ、心を捨てて客観写生をしたところで、眼に映るものは自然の表面の美にすぎないのである。(中略)ただ自然の真だけを追求したところで詩人たる資格はない、心を養い、主観を通して見たものこそ文芸上の真で、これを尊ぶ者が詩人である」(『高濱虚子』昭和二十七年[一九五二年])と虚子を批判している。

当時の「ホトトギス」の力は絶大であり秋櫻子の叛乱は大きな俳壇スキャンダルになった。虚子「ホトトギス」に逆らうことなどあり得ない、逆らえば俳人として生きていけないというくらい「ホトトギス」の力は強かった。虚子もまた公然と秋櫻子に圧力をかけた。虚子唯一の時代小説『厭な顔』で自分を織田信長に、秋櫻子を信長に謀反した武将・栗田左近になぞらえ「『左近を斬つてしまへ。』/と信長は命令した」と書いている。

こういった権力争い、主導権争いは俳壇では日常茶飯事である。昔ほどあからさまではないが今も隠然と存在する。自分が嫌がらせを受けると頭にくるが、冷静に言えば俳壇はそういう場所である。なぜ俳壇は下らないのか、なぜ俳壇のレベルは愕然とするほど低いのかを熱もなく明らかにするのもこの連載の目的の一つである。俳壇のくだらなさは未来永劫まず変わらないので、それを含めて俳句を考えた方がいい。

梨咲くと葛飾の野はとの曇り

葛飾や桃の籬も水田べり

真菰刈る童に鳰は水走り

秋櫻子第一句集『葛飾』(昭和五年[一九三〇年])の代表句である。「かがやかしい主観を句の本態としなければならぬ」と秋櫻子は書いたがパッと読んでどこに主観が表現されているのかわからない読者の方が多いだろう。

秋櫻子の主観は「との曇り」「籬」「真菰」「童」といった、短歌の古語や言い回しを積極的に使用することで表現されている。虚子のように目に映った風物を素直に写生するのではなくそれを一度内面化して表現するのである。古語などの援用が秋櫻子の主観だった。それにより基本は写生なのだが俳句の表現の幅が少しだけ広がった。なお未だに秋櫻子と短歌の関係を論じる俳人がいるが大した問題ではい。後期になるにつれ秋櫻子から短歌の影響はキレイさっぱり消える。一過性のものだった。

胸を張って主観俳句を提唱した秋櫻子だったが虚子の反応は冷たかった。虚子が『葛飾』を読んで「たったこれだけのものであったのか」と酷評したのはよく知られている。秋櫻子俳句は風物の内面化によってほんの少し虚子俳句を変えただけだった。秋櫻子は大見得を切って「ホトトギス」を離反したが大局的に言えば相変わらずの写生派だった。俳句に積極的に新たな用語や表現をもたらした俳人というなら秋櫻子の盟友で後に袂を分かった山口誓子の方が遙かに偉大である。

しかしこの秋櫻子主観俳句はその後、俳句界に思いがけない影響を与えることになる。新興俳句俳人たちが出現したのである。

砲音に鳥獣魚介冷え曇る

西東三鬼

闇ふかく兵どどと著きどどとつく

片山桃史

戦争が廊下の奥に立つてゐた

渡辺白泉

我講義軍靴の音にたたかれたり

井上白文地

戞々とゆき戞々と征くばかり

富澤赤黄男

新興俳句の俳人たちはその多くが「京大俳句」の同人だったので「京大俳句派」とも呼ばれる。新興俳句が最も盛んだったのは昭和十年代だがこの頃の日本は太平洋戦争(第二次世界大戦)に向けて、坂を転げ落ちるように狂信的な軍国主義、挙国一致体制の道を突き進んでいた。引用した俳句はいずれも露骨な当局批判の句である。反体制派の締め付けを強めていた当局がそれを見逃すはずもなく、昭和十五年(一九四〇年)から十八年(四三年)にかけて多くの俳人たちが治安維持法違反容疑で検挙された。新興俳句弾圧事件(京大俳句事件)である。これにより俳句によるあからさまな時局批判は霧散した。

なぜ新興俳句が興ったのかは俳句だけを見つめていたのでは決してわからない。虚子は秋櫻子の「主観俳句」はもちろん、かつては子規門で盟友だった河東碧梧桐の「新傾向俳句」、そして碧梧桐「新傾向俳句」から生まれた中塚一碧楼や荻原井泉水の「無季無韻俳句」に対しても冷たかった。それでは続かないと見切っていた。

俳句という伝統詩によって強いて新しいものを試みてみようとするのは愚かなことである。(中略)新しい形を創造することはむつかしい。古い形による方がちょっと安易なように見えるが結局かえって難しいことになる。(中略)諸君が勝手にぶち壊そうとしてもそれはなかなかぶち壊れるものではない。諸君がぶち壊そうとするハンマーはかえって諸君に反発してくる。我が伝統詩である俳句は、いくら諸君の力をもってしても容易に壊れるものではない。

(高濱虚子『花鳥諷詠論に誇りを持つ』昭和二十九年[一九五四年])

俳句は何をどうやっても「五七五に季語」の形式であり、現実世界の風物の写生が基本になるというのが虚子の一貫した姿勢だった。それは正しい。俳句の形式は絶対に「五七五に季語」でなければならず基本手法は「写生」である。それは今後も揺るがない。

たとえば先ほど引用した新興俳句作品の中で最も優れているのは渡辺白泉の「戦争が廊下の奥に立つてゐた」である。なぜか。写生句だからである。この句は〝気がついたら戦争が廊下の奥に立っているのが見えた〟と表現している。この句を戦争批判句として受け取るかどうかは読み手次第だ。白泉に戦争に向かう世相を嫌う心情があったのは確かだが、その最も優れた句は説明なしの写生である。正確には内面写生である。その意味で秋櫻子「主観俳句」を受け継いでいる。

新興俳句は俳句の歴史上で初めて現れた社会批判句であり、誓子よりもさらに大胆に新語などを取り入れたので今でも重要な運動として論じられる。ただその最大の特徴だった社会批判は続かなかった。戦後の自由な社会になりあらゆる発言が許される時代になっても新興俳句俳人たちの中で積極的に社会批判句を書いた俳人はいない。秋元不死男(東京三)は治安維持法で逮捕され終戦まで獄中にいたが彼ですらそうである。俳句における社会批判も一過性のものだった。要するにこれも俳句の本質ではなかった。

ではなぜ秋櫻子「主観俳句」を起点として新興俳句が興ったのかと言えば、遅ればせの俳句の現代化だったからである。明治維新によって日本の社会的・文化的規範は中国から欧米に変わった。古墳時代から日本は中国を追いつき追い越すべき規範としてきたのだがそれが欧米に変わったのである。一五〇〇年に一度の大変化、というより天地がひっくり返るような激震だった。文化に限れば新たな中国思想・用語等々の受け入れ窓口だった漢詩が実質的に滅び、欧米最新思想・用語を移入するための自由詩が強引に生み出された。短歌、俳句、小説もそれぞれの基盤を問い直さなければならなくなった。俳句でその原理を探求し盤石のものとしたのが正岡子規である。

初期の子規は虚子や碧梧桐らと共に新奇な俳句を生み出すことに熱中した。しかし松尾芭蕉と与謝蕪村を徹底研究することで俳句の基盤が限りなく自我意識(主観)を排除した外界風物の写生にあることを明らかにした。俳句は「わたしはこう思う、こう考える」を表現する自我意識文学ではない。驚くほど単純かつ素直に世界内の風物(諸要素)を二つ三つ取り合わせることで、日本文化があらかじめ内包している〝循環的かつ調和的世界観〟を表現するための非―自我意識文学である。虚子の写生論は子規の原理的定義を教条主義的にまとめたものに過ぎない。

ただ明治維新以降の日本では、あっという間に欧米的自我意識文学が文学の基盤となった。文学は唯一無二の人間の自我意識が生み出すオリジナリティの高い創作だと定義されたのである。夏目漱石に代表されるいわゆる〝近代的自我意識〟文学である。言うまでもなくそれは俳句の非―自我意識文学と鋭く対立する。しかし昭和初年代まで俳人たちはそれに無頓着だった。

われらは天下無用の徒ではあるが、しかし祖先以来伝統的の趣味をうけ継いで、花鳥風月に心を寄せています。そうして日本の国家が、有用な学問事業に携わっている人々の力によって、世界にいよいよ地歩を占める時が来たならば、日本の文学もそれにつれて世界の文壇上に頭をもたげて行くに違いない。そうして日本が一番えらくなる時が来たならば、他の国の人々は日本独特の文学は何であるかということに特に気をつけてくるに違いない。その時分戯曲小説などの群がっている後の方から、不景気な顔を出して、ここに花鳥風月の俳句というようなものがあります、というようなことになりはすまいかと、まあ考えている次第であります。

(高濱虚子『花鳥諷詠』昭和三年[一九二八年])

俳句は最短型の詩であるから、小説戯曲の華やかさには比すべくもない。しかし(中略)自ら「不景気な顔を出して」というようでは、自分の価値を自分で落としているようなものだと思った。

(水原秋櫻子『高濱虚子』昭和二十七年[一九五二年])

子規俳句理論の受け売りでその主張は教条主義的だが、虚子の言っていることはたいてい正しい。虚子は日本が欧米に追いつけ追い越せと頑張り続け遂に肩を並べたとき、日本が世界に誇れる本当にオリジナルな文学は有季定型で写生を基本とする俳句という非―自我意識文学だけだと言っている。その通りである。ただそこには虚子の深い絶望があった。虚子は自己の文学者としての才能にも俳句に対しても大きな夢を抱いていた。しかしそれは潰えた。俳句に関して言えば何をどうやっても子規の教えから逃れられなかった。秋櫻子が虚子と違うのは虚子のような絶望を抱えていなかったことである。

簡単に言えば秋櫻子は「主観俳句」の提唱と実践によって、俳句を同時代の小説、自由詩、戯曲などと同列の自我意識文学に引き上げようとした。虚子の「不景気な顔」といった自虐的表現に我慢できなかった。俳句を小説、自由詩、戯曲など維新後に生まれ変わった文学と同等の、無限の可能性を持つ表現にしたかったのである。

秋櫻子と同様のことを考える俳人は今でも定期的に現れる。俳句は小さい器だが無限の表現可能性を秘めた文学だと捉えたがる。しかしそれは間違いである。どんなに新語や奇妙な修辞を使っても俳句の表現可能性は広がったりしない。必ず五七五に季語の平明な表現に戻ってくる。俳句に不遜で過大な期待を抱くのは多くの俳人が俳句しか見ておらず、俳句しか知らず、日本文学、世界文学の中で俳句を相対化して捉えられないからである。ほとんど呆れるほどの怠惰と不勉強がもたらした井の中の蛙の戯言に過ぎない。俳句は江戸時代からずっと文学の刺身のツマだったがそれは今後も変わらない。屈辱と感じるなら別ジャンルの表現に手を付けた方がいい。

補足しておくと、秋櫻子「主観俳句」によって自我意識表現を覚えた俳人たちはあっという間に新興俳句を生み出し当局に弾圧され終焉したわけだが、それだけではなかった。新興俳句全盛期から新興俳句に疑義を呈する俳人たちはいた。「人間探求派」と呼ばれた俳人たちで加藤楸邨、石田波郷、中村草田男が代表である。楸邨と波郷は秋櫻子門で草田男は「ホトトギス」から現れた。彼らは新興俳句の社会批判には背を向けたが作家の内面表現として主観を深めようとした。

この人間探求派の穏当な写生的内面表現が今の俳句の主流になっている。子規や虚子時代のように目に映る風物を素直に写生する俳人はほぼ皆無で、いったん現実風物を内面化した上でそれを写生的に表現している。また人間探求派でその後最も長く影響力を保ったのは楸邨である。楸邨山脈と呼ばれたりする。作品として見れば波郷や草田男の方が遙かに魅力的なのに淡く凡庸な楸邨句の方が影響力を持ったのもいかにも俳句らしい現象である。俳句は本質的に作家の自我意識表現を嫌う。

また当局の弾圧によって潰えた新興俳句の影響とその自我意識表現の探求は戦後に持ち越されることになった。高柳重信と金子兜太による前衛俳句である。兜太の前衛俳句は新興俳句の社会批判を微妙に受け継いでいた。また兜太は五七五に季語の定型を緩め自由な表現を許容した。そのため兜太の雑誌「海程」(創刊時は同人誌、その後兜太主宰の結社誌になる)は多くの俳人たちを惹きつけた。ただ兜太「海程」はほんの少し前衛的だったと言える程度で大局的には昔ながらの俳句結社誌だった。

兜太晩年の「海程」の総会を見たことのある方はご存知だろうが、ひな壇の一番上に兜太大先生が鎮座ましまし、その下に暖簾分けした「海程」系結社誌の主宰先生たちがズラリと並ぶ。大きくても小さくても自分の主宰結社誌を持つことが俳人の出世の頂点なのだ。それを会場にいる「海程」友の会の俳人たちが憧れの目で見て喝采している。要するに虚子「ホトトギス」と同様、兜太もまた自らの力で俳壇に一大勢力を作り上げただけのことである。死去の前に「海程」を終刊させたのは立派だがこれは誓子もやっている(死去の前に主宰誌「天狼」を終刊させた)。虚子より立派だったと言える程度か。

虚子は自分の利権、財産に執着する人だった。それが結社誌「ホトトギス」を今に至るまで世襲雑誌にしている。お茶やお花の習い事芸じゃあるまいし、んなみっともないこと、文学の世界では起こり得ない。しかし平然と行われ俳人たちは誰も何も言わない。今もなお「ホトトギス」は大結社誌で俳壇の中枢だからである。現実なのだから批判しても仕方ないわけだが俳句は文学と文学ではない表現の中間にあるということだ。俳壇では石を投げれば「先生」に当たる。たいていは聞いたこともない先生方だ。俳句は文字通り文学と習い事芸の中間にある。

鶴山裕司

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■