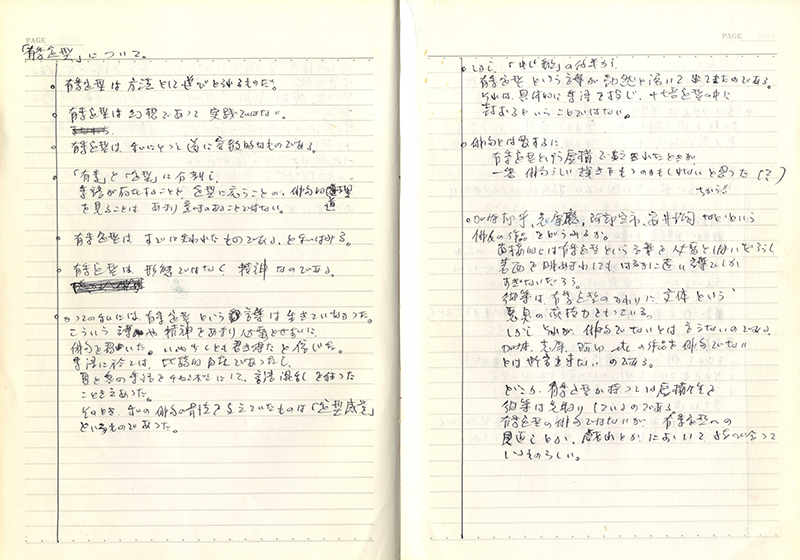

『わがテスト氏航海日誌』はB5版ノートに記された安井氏の創作ノート。巻頭に「1971.5.30→」とあるので昭和四十六年中に書かれた創作メモのようだ。高山時代の創作メモである。

物故なさり文学史上の作家になってしまわれたので書いてしまうと、安井氏は昭和三十五年(一九六〇年)に日本歯科大学を卒業してから足かけ十年勤務していた赤羽第一歯科を昭和四十四年(一九六九年)二月に退職し、岐阜県の飛驒高山に転居した。ある女性を伴っての出奔だった。昭和四十七年(一九七二年)十一月三十日に高山を去り、秋田市で歯科医院を開業するまでの三年弱を高山で過ごした。安井氏三十三歲から三十六歳のことである。

この高山時代に第三句集『中止観』を刊行した。また秋田帰郷後の昭和四十九年(一九七四年)に第四句集『阿父学』と初の俳句評論集『もどき招魂』を同時刊行している。両著が高山滞在中に構想が練られた作品集であるのは言うまでもない。『わがテスト氏航海日誌』には安井氏らしい俳句を巡る哲学的思考が綴られているが、当時の苦しくも研ぎ澄まされた心境が色濃く反映されている。

なお安井氏の未発表原稿はダンボール箱十箱近くあり、それらをあらかじめ精査した上で「安井浩司研究」として未発表原稿を明らかにしてゆく時間がない。従ってランダムにダンボール箱を開けその都度原稿を整理して発表してゆくことにする。最終的に俳句や俳論別に原稿をまとめ、時系列に沿って並べ替えて本にできればよいと思っている。なお判読不明文字は■で表記した。

鶴山裕司

わがテスト氏航海日誌(その二)

「有季定型」について

・有季定型は方法として選びとられるものだ。

・有季定型は幻想であって実践ではない。

・有季定型は、私にとって遂に宗教的なものである。

・「有季」と「定型」とに分別し、季語が存在することと、定型に応うことに、俳句的道理を見ることはあまり意味のあることではない。

・有季定型とは形態ではなく精神なのである。

・かつての私には有季定型という言葉は生きていなかった。こういう言葉や精神をあまり必要とせずにいた。いや少くとも書き得たと信じた。

季語に於ては、比較的に自在であったし、夏と冬の季語をチャンポンにして季語混乱を狂ったことさえあった。

そのとき、私の俳句の骨法を支えていたものは「定型感覚」というものであった。

・しかし『中止観』の後半から、有季定型という言葉が勃然と湧いて出てきたのである。それは具体的に季語を投じ、十七音を型の中に封ずるということではない。

・俳句とは要するに、有季定型という虚構で支えられたときが、一番俳句らしい輝きをもつものかもしれないと思った(?)ちがう!!

・加藤郁乎、志摩聰、阿部完市、安井浩司などという俳人の作品をどうみるか。

直接的には有季定型という言葉を必要としないだろうし、表面を眺めまわしてもはるかに遠い言葉でしかすぎないだろう。

彼らは有季を型のかわりに文体という悪臭の演技力をもっている。

しかしそれが、俳句でないとは言えないのである。加藤、志摩、阿部etc.の作品を俳句でないとは断言出来ないのである。

どこか、有季定型が持っている虚構性を彼等は先取りしているのである。有季定型の俳句ではないが、有季定型への見返しとか、戯れとかにおいて比べ合っているものらしい。

・完璧な有季定型俳人は唯一人存在するだけでよいと思う。

・後の99人は有季定型を書きえない。幻想を追う俳人であり、要するに文体でメシを食う悪人共であり、どうしてこれらは共和国を作れようや。

・有季定型の名のもとに共和国などはありえない。それは遂に偽の共和国であり、植民地にしか過ぎない。

・具体的に安井浩司の世界を探ろう。

俳句が有季定型と呼ばれる円形思想をもってひとつの形而上学を獲得した。その高さと同一の高みまで登るために、もうひとつの円形思想に腐心しているらしい。

すなわち完璧な定型を遂行することによって、有季に代わる新しい有季幻想が獲得出来るものと信じている。

・三重構造について。

1 すなわち俳句の基本的骨法として有季定型があるなら、

2 それを出てゆく反俳句としての否定があり

3 フィードバックする否定の否定があり、意志的選択が行われる。

これはもうあの典型的な円窓としての有季定型ではなく、一人の俳人が意志的に契約した有季定型であろうか。

・俳句はいつの世でも、一人の完璧な有季定型俳人が存在しなければ承知しないものらしい。それが叶わないときは俳句はかなり不幸な状態にある。

・私に思い出深いものは、河原枇杷男の出現であった。

野菊まで行くに四五人斃れけり

その他

以上をみるまでもなく、五七五定型をまもり切字をかつての定型俳句と同じ頻度で多用しつつ、しかも見事な季語の使い手であった。

それは、しかし昨日の有季定型ではなくきわめて新鮮な詩的果実を導き出している。

この有季定型の文体を維持することは困難であり、不定型の美学を使うことも必要である。

・一月の川一月の谷の中 (飯田龍太)

定型の完璧、俳句そのもの。

しかし組しえない。

・結局俳人は、一人一人がそれぞれの有季定型をかくのではないか。結果として万事を有季定型をかいたのが俳人であり、書きえなかったのが行人衆として俳人失格者である。

・有季定型について論理的には解明できる用意が何ひとつあるわけではない。そればかりか、有季と定型に分別してしまうことはなぜか空しいような気がする。私はこの主題を展開するにあたって、岡井隆の韻律論を読んだが、木霊のように迫りくるものがなかった。

・彼岸(有季定型)と此岸(反・有季定型)との往還過程の中に俳句は匿れているものであって、俳句の本質を決するものは無いのだ!! 文体論として展開するしかあるまい。

・若書きするには有季定型をせよ。空しい遊びをくり返すことである。

赤羽歯科勤務時代の安井浩司氏(昭和36~43年[1961~68年]頃)

『阿父学』『もどき招魂』出版記念会

・作者が自身の世界を解説するほど愚かなことはない。

強いてすれば、まことにのどかな団欒か、悪意に満ちた感情的な叫びにしか過ぎない。

作品というものは、作者にとって半人前にしかすぎない。

・強いて語れることは、文学的な信念とか、それに伴う反省とにすぎない。

・私は人間嫌いである。

・方法と作詩法の距離。

・「二十代で詩人、それからを記憶する他人」

俳句とは二十代の我で書くものか、他人で書くものか。

私はいまそこに揺れている。

・他人に(他の知性に)絶対に犯されまい。つまり調律されまいとして書いてきた。

・はじめ寺山修司という男がいて、彼は〈我〉の一人称を主題とした。

こういう〝うらみ〟が私をして俳句をまだ書かしめているのかもしれない。

・昨今の俳句は〈我〉から〈彼〉を現出したのにそれを忘れてしまっている。

〈我〉と〈彼〉を峻別なく形式の丈に同着しようとする。「芸」俳句の問題。

・福島泰樹は歌論を撃破したという印象あり。歌論や俳論を攻撃して何になるか。

・〈眼〉と〈怒り〉で語るしかない。これが私の悟りの愚直である。

・もどき。

最終的には俳句にとって私性とは何かではなくて、自然にとって俳句とは何かを考えることである。

「人間」の喪失。

・安井浩司の俳句が脆いなどと思っている人は一人も居らない――ことをよく知っている。

・安井浩司の俳句を論ずるに当たって、一言だけサマライズしておくなら、たいへん〝いやらしい俳句である〟ということです。

・諸兄に俳人辞書論、俳句辞書論を断言するものです。

・私はこの世で評論されないことをはっきりあきらめております。ある時間と共にかなり遙かとんでもない方向に飛翔したとき、はじめて奴は偉かったという人間がおるかもしれない。

しかし俳句とは今まで現場で評論されないのは永久にダメですよね。――却ってこれをひっくり返そうというわけです。ですから私の俳句は、私が死んでからでもしんぼうしていなればならない。仮死の状態でがんばらなければならない。どうすればしんぼう強くなれるのか、ということだけを考える外はないようです。

・この世ではあきらめました。

・今日は本音も建て前ともつかぬことを云っておきます。

・黒川能。

紙へささげる。

観客(読者)不在。

青山荘追記

・村永大和、折笠美秋、寺山修司。

・寺田澄史『副葬船』、大岡頌司『花見干潟』。

・河原枇杷男『烏宇論』、加藤郁乎『えくとぷらすま』。

・志摩聰を斬る。

・出版記念会が意志的でないことを証明する。

・故郷へ帰ってくる。

〈海辺〉

枯木――切りひらかれる、港湾が作られる。

河川が裁断され変わっている。

こんなはずではなかったと思う。

・寺山修司の〈カルネ〉。

・70年出奔した。江戸、高山を歩いた。この間、色々と知った。あれは何だったのか。

・折笠美秋にの「快陶の作法」。

田舎者としての私。

・江戸、高山を歩く。

・村永大和、涙なき青春。

一人の思想を支えるものはない。

・寺田、大岡、河原。

・青山荘。

志摩を切る。

出版記念会の成立。

・俳人は田舎に帰るべきである。

・匿名ハガキ。

・主題

Ⅰ わが方法――思想的の問題。

Ⅱ 俳句とは何か。

・ひとつの詩的世界が見えない者には永久に見えないのではなかろうか。優れている、傷ついていないに関係なく、遂に相容れない世界というものがある。

・高屋窓秋のこととなるか。

同

高屋窓秋論

・この稿を書くにあたって、すでに暗い予感がある。問題提起、主題の進展、総括という一連の数学的法則に乗れるなどとは思わない。何もかもが主知的なのではない。駄稿にすぎなくなるのではないかという予感がする。

・高屋窓秋が具体的的に手応えある完成として指しえるようになったのは「鳥世界」からであった。

・高屋窓秋の言語は稀有である。

俳句史においてはみられない。

日本の詩史においてもみられない。

・時代とか文明とか生活とか意味とか。

想像とか方法とか――いわゆる人間の知の領域とはきわ立った方向に存在してゆく言語ではないか。

・初期に於ては「かな」「けり」「や」の古典的修辞がないということで、ある自由体を感じさせ、そこに新風をみるむきもあった。しかし窓秋に関する限り、修辞法としての詩とは無縁である。

・彼の言語はもしかしたら、日本古代の言葉に繋がるか、否か。

私共が現今、存在の方法としている言葉とはちがう。

・祭祀の言葉でもない。

・生活の言葉でもない。

・プシケのような気がする。

・言葉の時間性――。

言葉が認識論で自覚する以前の言葉である。

宗教として捉えるか?――(しかしこれは面白くない)

比喩とならない言葉――窓秋。

比論となる言葉――以外の言葉。

・詩人の言葉――ということは確か。

幼年言語なのか。

白痴性。

・これからの俳句は白痴性、幼年性といったものが生きる。これが絶対的な生き方となるかもしれない。

・今までの詩人は、あまりに地と空に生きた。これからは水に生きるべきである。水性の言語――窓秋。

水の言語とは(水性の言語) 母性回帰

母胎回帰

・高屋窓秋の言葉――方言性がない。

王朝文学の言語が高屋に至る。

言葉が天才のもとに帰属したのは王朝においてである。今や高屋という天才がそれを行っている。

しかし奇観なことは、高屋がそういう社会体制のないところで成立していることだ。

・外光俳句とは、もし近代の詩のクライシスの上に立つものであり、赤黄男、三鬼、白泉の言語が生まれるのは当然としても、どうして窓秋のような言語を評したのか。ここに外光俳句の二分性をみることも可能であろう。

・高屋窓秋を論ずることは、近代の奇蹟を論ずることに外ならない。

・時代が一ツの文学運動が、二ツの言語を許すはずがない。赤黄男、三鬼、と窓秋は別なのだ。

・この文章の隠し主題とすべきものであるが、高屋窓秋を論じつつも、つまり、これからの俳句は地上論、存在論、認識論で支えるのではなくて、神に假評するべきである。假評して俳人は俳句を書かない。

・空白。

・「鳥世界」――現代の読み。芭蕉が生きているなら驚くだろう。

・光(翳)、色、香、言葉。

・言葉は鏡である(比喩であり不在である)という近代文学理論の上に言語観があった。しかし言葉は存在である、生きものであるという古代信仰のような自然観の上に立っていた――窓秋。こういう存在が生きているとすれば、これは驚くべきことに外ならない。

私共が〝言葉の屈折〟といっても、私共と高屋の場合はまるでちがう。

私共は――言葉そのものを存在としての混沌において美の境地へ高めるのに対し(上昇)、

高屋――美の散布、公配という(下降線)をとる。

・言葉→視覚の世界

聴覚の世界――(内面感覚)

古代は視覚よりも聴覚において呪術性をもった。高屋はそういう呪術を巧みに持続している。

・像の言語ではない。視覚言語ではない。

・高柳論

関東生れの俳人は論じにくい(高柳氏「蛇笏論」より)。

その俳人は――つねに比喩としてあるように思える。観念的存在。

・今度は高屋窓秋の世界ということを考えてみよう。

コスモロジイとしての世界ということで、想像上の作品だけを書いてきた。

あの「河」も一見、社会風俗を対象としているようだが、想像上の世界である。

想像という言葉がおかしいので、幻視幻聴の世界である。

主な言葉として、ひかり、鳥、蛾、日、雲、月、森、杏、海、花。

季節、春夏秋冬明確である。

・次は高屋窓秋韻律ということを考えみよう。

連体止め。

泳ぎ出てすゞしき岩にひとりくる

洗面の水のながれて露とあふ

RU、U、NU、KU、MU、TU、YU

る、 ふ、ぬ、 く、む、うつ、ゆ

「の」の技法。

「切れ」の意識がない。

単語が独立した時間ではなく、一句が一時間を作って終る。

短歌の疑似的時間性。

からからと骨鳴り花の蔭に生く

俳句でこれだけ(短歌分だけ)物を云ってなを俳句である。

作家を論ずるには、それぞれに見合う方法論というものがある。

それが氏にないということは、氏の方法論が自らの方法を抱えているところにある。

ひかり野の雪のひかりとなりゐたり

「ひかりと野と雲」――無もない世界。

・彼の言語は何故に飛翔するのか。

神田秀夫の氏に対する解説。巫覡である。

作品→いきもの 生まれ死ぬ。

文字ではなく言葉である。

視覚的もしくは映像的言語ではなく、存在的言語である。

〈いきもの〉――というものを、観念と肉体の同時性においてとらえなければならな。

山鳩よみればまはりに雪がふる

芭蕉も驚く作品であろう。

芭蕉も知らなかった日本語であろう。

そこへ血をかよわす不思議な覡の道をみてもよい。

こういう浸透力は窓秋が一番深い。

・母音群。

ア A

イ I

ウ U

エ E

オ O

・・・・・・して(E)

・・・・・・かも(O)

・・・・・・けり(I)

・・・・・・かな(A)

・・・・・・し(I)

・・・・・・(E)

U――は時間の語尾変化がない。

同

高柳重信の作品世界

・結論も、論ずべき方向も未だ掴めないので現象面から探りを入れる。

・甘さ―弱さ。

情感におけるもろさ。

告白のタイプ――(川名大)

・大手拓次の美学を調べる。ロマンチシズム。

・言葉

自分自身への言いなだめ。

自己慰藉。

なだめの言語。

終着は〝抒情〟なのか。

・多行形式が何故彼に風景となるのか。彼に多行形式が叶う理由は2ツある。

(1) 俳句一行に対して多行という反一行を選び、反性的に在りたいと思ったこと。

(2) 多行を書くことによって、一行の哲学性、思惟性と逃れたかったこと。

・多行形式を論ずるには、先ず一行形式を先に論ずること。

一行形式とは

↓

日常的に存在しながら、しかし一行形式となるための切断と否定の歴史があった。歌謡性の否定。

・「高柳重信の精神は一言でいえば、反抗と否定の精神である」と富澤赤黄男が云っているが、これが全てである。

・『蕗子』――S.23~25(25~27才)

・『伯爵領』――S.25~26(27~28才)2年間

←ここで変わる。

・『罪囚植民地』――S.27~31(29~33才)

「薔薇」編集者。

・初めに「完成」があった。

〈身をそらに虹の(/絶嶺/・・処刑台)〉において〝完結〟があった。この完結は完結ゆえに虚構である。

しかし完結から次第に濁りはじめる。おそろしく人間くさくなってゆく。これは面白いことだ。

次第に俳句に屈服してゆくのか。俳句を、そうしなければ持続できないのか。

・高柳重信の健康法とは何か。

・女とは比喩である。

・かつて、女性問題で、私は高柳重信へ繁く訪ねたことがある。女性とは、俳句の比喩であるということを深く知っているのは高柳重信と思うからであった。

・遅くやって来た俳句形式の青春。逆置、倒置としての形式の青春。

俳句の形式に青春があったろうか。それはすでに何かが存在する形で成立していた。

しかし、すでに成立し、独立し、老朽化しているものに青春の幻想を与えたのが高柳重信である。

しかし、それは真の青春ではない。幻想としての青春である。だから、それは虚構の中に在るのみである。

・世間では、一人の俳人を論ずる場合、あまりに〝見えた人〟として論ずることが多いが、そんなに見えるものであろうか。

高柳は一見え易いが、むしろ見えない部分、つまり方法への強がりの人である。

・収縮性がない。

紋章のような俳句。

標札ではない。

・俳句を書くことを余生にした俳句。

俳句を書くこととの中に、俳句を見出してゆくのではなくて、俳句を書くまい書くまいとしている、そういう反意志の俳句のように思われる。

・高柳重信それはおそろしく呪性と魔性に包まれている。それを剥ぎとり赤裸にするのも一つの批評かもしれぬ。しかし、むしろ剥ぎとるべきではない。

呪性と魔性を信じるか否かによって高柳重信の世界へ入ることの資格がちがう。ともかく、呪性魔性は高柳重信が一番である。

・古代史を書く前までの作品が充分に古代詩だったのではないか。

この〝なつかしい世界〟はどこから来るのか。彼の俳句は少くとも、何かが高揚し、絶叫し、蛇行する世界ではない。なつかしい世界、ひっそりと埋もれてある世界。

・俳句は一つの思想に対して、対立するもう一つの思想としてあったような気がする。こういう対立の思想を得ているのが高柳重信の存在ではなかったろうか。俳句は一つの世界に対する幻想存在であり、それは批評でもある。

・p273(詩の完成)

〈シテに語りかけ、誘いかけ、シテが神として示現したり、幽霊、幽魂として自らの本姓をあらわすように仕向けるのがワキのワキたる務めであったと考える〉

・呪師。

・何故三行(『蒙塵』から)でなくして四行か。

・荒海や佐渡に横たふ天の川(5/7/5)

高柳多行(5/3/4/5)――問題がある。

・粉屋が哭く山を駆けおりてきた俺に(金子兜太)――多行にならない。

・空白の一行(隠し行)の方が迫力がある。

・俳句は空白で書く。一行はその例ではないか。多行になるとその空白がない。

・否定され克服される対象として初めからなかった。

(続く)

■ 鶴山裕司さんの本 ■

■ 金魚屋の本 ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■